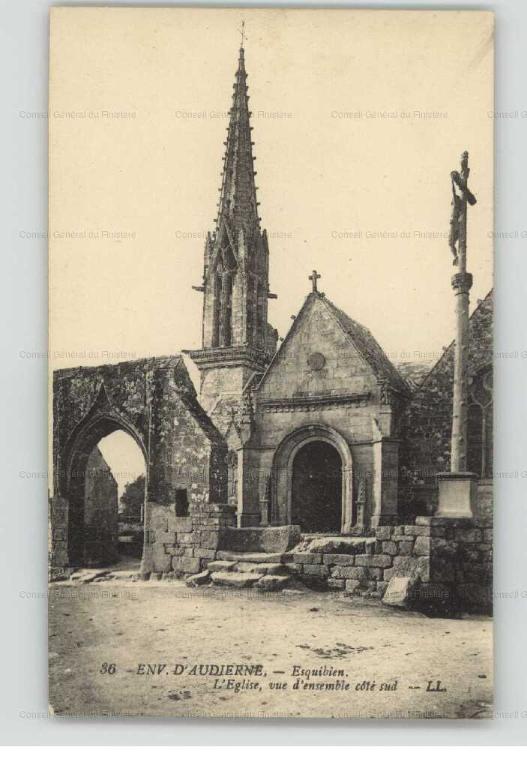

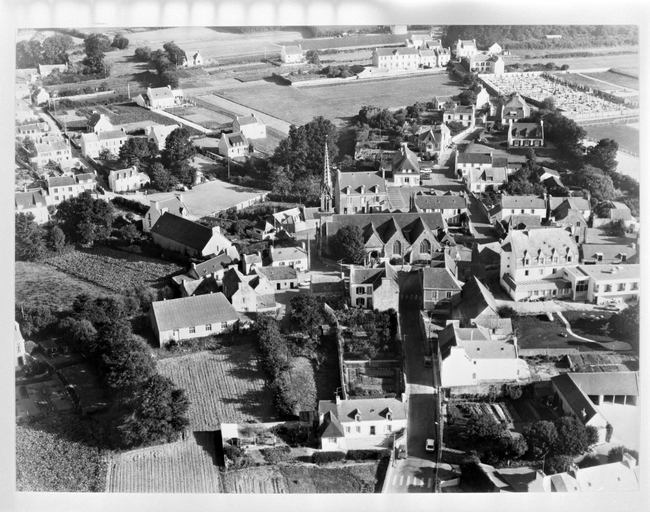

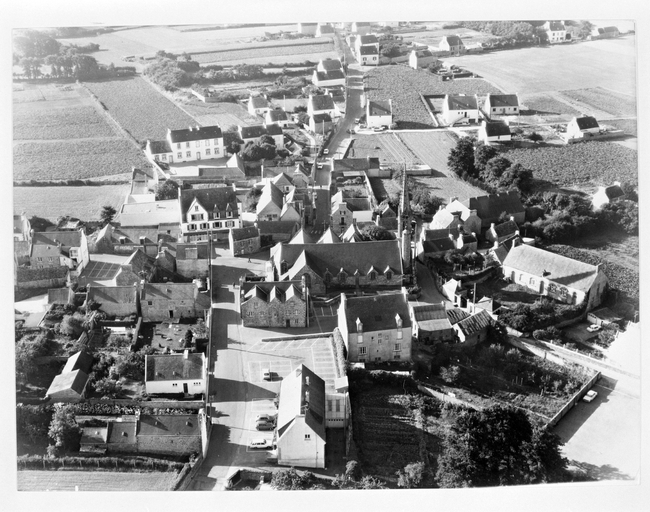

Située en plein cœur du bourg d’Esquibien, l’église paroissiale Saint-Onneau se dresse dans un enclos entouré d’un petit muret partiellement détruit. L’entrée de l’ancien cimetière, côté sud, se fait par un petit arc de triomphe en ogive moulurée qui porte aujourd’hui les noms des Esquibiennois tombés pour la France entre 1914 et 1918. A ses côtés, on peut observer un échalier derrière lequel se trouve une pierre tombale en réemploi intégrée au dallage.

L’édifice, tout en pierre de taille, comprend une nef avec bas-côtés terminée par un chevet polygonal et deux chapelles en ailes formant faux transept.

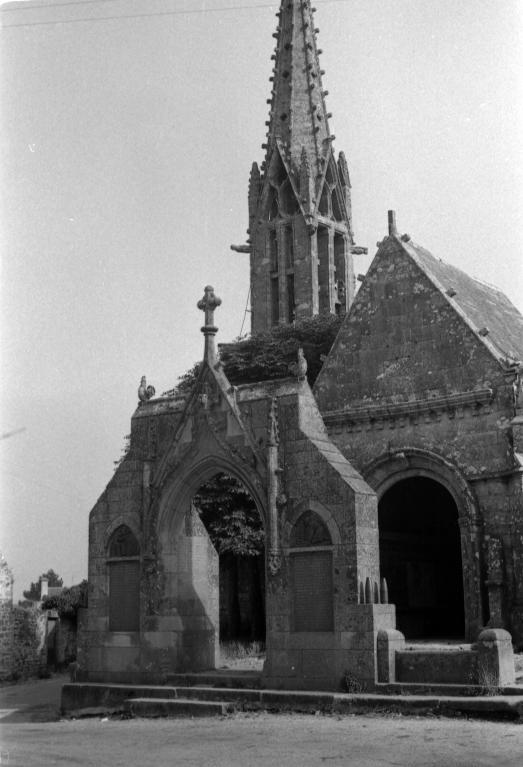

L’entrée ouest présente les mêmes caractères architecturaux qu’à Cleden-Cap-Sizun, Plogoff ou Saint-Tugen en Primelin, à savoir une porte en anse de panier surmontée d’un arc ogival.

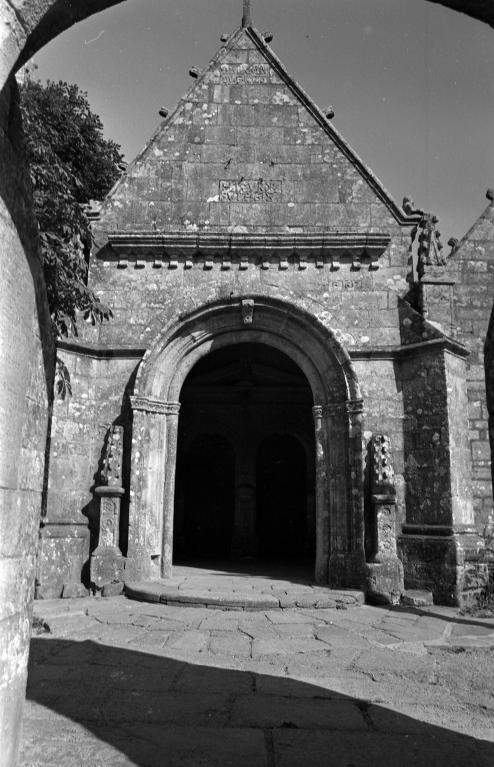

Le porche sud, quant à lui, ne possède ni le tympan ajouré de Saint-Tugen ou de Goulien, ni les bateaux sculptés de Cleden-Cap-Sizun ou Plogoff. Son ouverture consiste en un grand arc en plein cintre soigneusement mouluré reposant sur des chapiteaux. On remarque, à l’intérieur, quelques poissons sculptés et des croix sur socle gravées grossièrement.

Le clocher est, selon Peyron et Abgrall, l’un des bijoux du Cap. D’une grande élégance et flanqué sur son côté nord d’une tour d’escalier octogonale, il porte en son sommet une flèche très élancée.

Dans l’enclos de l’église, près du porche sud, se trouve une haute croix monumentale en Kersanton. Récemment tournée vers le sud, elle porte un croisillon représentant un crucifix sous lequel se trouve l’inscription : « Mission 1868 ».

La fontaine du saint se situe plus loin, à environ 150 mètres au nord de l’église, intégrée dans la pente du terrain. Il s’agit un petit édicule en pierres de taille présentant un toit à long pans, une ouverture en plein cintre chanfreinée et une voute profonde. Sur le pignon a été aménagée une niche (actuellement vide) pour recevoir une statue du saint.

Verrière du Sacré-Cœur, transept sud

La verrière du Sacré Cœur a été réalisée au premier trimestre de l’année 1900 par la SAPV Société Artistique des Peintres sur Verre de Paris comme en témoigne l’inscription en bas du panneau.

La composition superpose le monde céleste au monde terrestre. Ces deux espaces sont liés par des colonnettes qui figurent l’Église. Au sommet, la Trinité : dans le soufflet sommital, Dieu est assis dans une nuée, une sphère sur les genoux sur laquelle sa main gauche est posée, la main droite levée en signe de bénédiction. Dans une mandorle, et entouré d’anges, la figure du Christ est au centre de la composition, paumes ouvertes montrant ses blessures de crucifixion. La colombe du Saint-Esprit surplombe sa tête. Les instruments de la Passion sont figurés dans les mouchettes.

Le sujet de la verrière renvoie au Vœu national, promesse d’érection de la basilique Sacré-Cœur à Paris après la défaite de 1871 qui s’inscrit dans la tradition de vœux royaux comme autant de pactes divins pour sauver la France. Positionné au-dessus d’un autel également dédié au Sacré-Cœur, le cœur (entouré de la couronne d’épines, cerclé de lumière…) est figuré sur la poitrine du Christ et apparait à trois autre reprises, comme attribut tenu par les personnages présents.

Le réalisme des portraits atteste de l’utilisation de photographies dans les ateliers de verriers. Une assemblée de paroissiens assiste à l’offrande de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre par l’archevêque de Paris, le cardinal Guibert (1802-1886). Agenouillé, sans doute l’évêque de Quimper monseigneur Dubillard, nommé en 1899. A gauche de la scène, saint Jean l’évangéliste tient le calice d’où sort le dragon vaincu par la foi. Les autres personnages représentent vraisemblablement, à droite, le donateur Barthélémy Le Dréau (1820- 1900), maire d’Esquibien de 1856 à 1871 et de 1874 à 1876, accompagné de son gendre Jean-Marie Riou, trésorier de la fabrique, originaire du hameau de Kerneyen. Au centre son épouse, Marie Briant de Trobay. Les deux autres religieux agenouillés sont sans doute le recteur Couic (nommé en 1891) et le vicaire Perrot (nommé en 1897). Tous deux sont mentionnés dans l’inscription en bas de la composition, ainsi que Jean-Marie Riou. Difficile en revanche d’identifier les trois religieuses. Deux ont la tête nimbée et l’une tient une crosse d’abbesse. La sœur de Barthélémy Le Dréau était religieuse dans l’ordre du Saint-Cœur de Marie et celle de Jean-Marie Riou appartenait à la congrégation des filles du Saint-Esprit à Penvenan. On peut aussi penser à la Bienheureuse Marie du Divin-Cœur qui inspira l’encyclique de 1899 consacrant chaque homme au Sacré-Cœur, et Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) à l’origine du culte du Sacré-Cœur, béatifiée en 1864. (Elisabeth Loir-Mongazon - Culture et Patrimoine à Esquibien, 2020)

Chargée d'études à l'Inventaire