Lors de la première enquête d’Inventaire de 1971, un dossier d’étude est consacré à une ferme de la Gastière datée du 18e siècle. A cette époque, la notion de patrimoine est différente et la priorité d’étude est accordée aux architectures nobles et religieuses, souvent antérieures au 19e siècle. L’inventaire topographique de 2021 recense toutes les maisons et fermes aussi bien localisées dans le bourg que dans les écarts. Aucun lotissement n'est inventorié car les logiques de constructions sont différentes : la pierre est abandonnée au profit des matériaux modernes.

Sur les 165 notices de recensement, 101 sont consacrées à des maisons ou des fermes dont 4 sont des alignements. Malgré des fonctions différentes, ces deux types de constructions sont regroupés dans un même dossier d’étude, puisque les architectures sont similaires et évoluent conjointement.

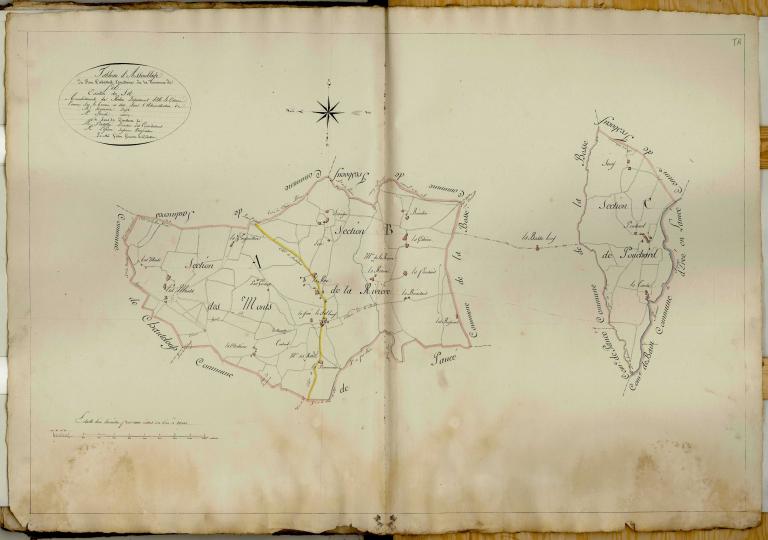

Au Sel-de-Bretagne, les maisons et fermes anciennes datent essentiellement du 19e siècle et sont souvent détruites, reconstruites ou très remaniées à cette époque. Pour autant, des exemples antérieurs sont constatés dans les lieux-dits suivants : les Monts, la Chaltière, la Gargouillère, la Rue, la Pommeraie, la Briantais, la Gastière et Brierdon. La date de 1771 est relevée sur le linteau de cheminée d’une des fermes des Monts. Des maisons et fermes sont construites à la Grée et l'Oie entre 1740 et 1811. A la fin du 19e siècle, des lieux-dits émergent et des maisons et fermes de cette époque y sont repérées : le Bois, Bel-Air, la Haute-Pommeraie, Belle-Vue, le Point-du Jour, Mingé et la Haute-Rivière.

S’IMPLANTER

Sur le territoire. L’habitat isolé est préféré à l’habitat regroupé. Les fermes du Pas-Géraux et de la Rivière s'implantent sur les parcelles de manoirs disparus. L’implantation sur le territoire est néanmoins conditionnée par la proximité d'un cours d’eau ou d'un axe de communication. Le bourg et les lieux-dits se développement ainsi dans un premier temps le long des axes de communication est-ouest. A partir de la fin du 19e et du début 20e siècle, l’habitat se développe autour des axes nord-sud.

Sur la parcelle. Pour les bâtiments antérieurs à la seconde moitié du 19e siècle, l’orientation au sud de la façade antérieure conditionne l’implantation dans la parcelle. L’objectif est de profiter de la lumière et de la chaleur. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les maisons à proximité du bourg respectent l'alignement à la voirie. Dans les écarts, cette règle est suivie par la ferme de la Haute Rue ou encore la maison des Jardins. La maison bourgeoise de la première moitié du 20e siècle, située 4 rue Lamartine, se distingue par son implantation en cœur de parcelle.

LES TYPOLOGIES

Les logis-mixtes. Ils se caractérisent par une cohabitation des hommes et des animaux sous le même toit. Au Sel-de-Bretagne, cette cohabitation est toujours séparée par une cloison. La façade antérieure a alors deux portes : celle qui donne accès au logis est généralement plus grande et possède une imposte, alors que l’autre destinée aux animaux est plus petite. Ces logis sont repérés à la Gastière, la Chaltière, rue Pierre-de-Ronsard, la Briantais, les Monts, l'Oie la Gargouillère, la Grée et la Rue. Dans d’autres cas, le module de base est démultiplié. Le nombre de portes est supérieur à deux, et le surcroît est plus haut pour augmenter la capacité de stockage du grenier. Ces types de bâtiments sont recensés à Sévrigné, Patis de Sévrigné et rue Jacques Prévert.

Le logis indépendant. Progressivement au cours du 19e siècle, le logis se dissocie des bâtiments d’exploitation. Les dépendances agricoles s’organisent en prolongement, en parallèle ou plus rarement autour d’une cour. Les logis mixtes des époques précédentes s’adaptent et sont agrandis. Ces types d'habitation sont constatés à Sévrigné ou encore la Gastière.

La maison d'habitation bourgeoise. Elles adoptent un rythme ternaire et possèdent un étage entièrement habitable accessible par un escalier central qui organise généralement la maison. Par ailleurs, des toits en croupe dégagent les cheminées latérales. Les exemples sont localisés à proximité du bourg, rue Duguesclin, à la Rue ou encore rue Chateaubriand.

Les maisons à boutique de la rue Duguesclin s’inspirent du modèle de la maison bourgeoise en l’adaptant à la tenue d’un commerce. Elles sont toutes mitoyennes et les ouvertures du rez-de-chaussée ne sont pas ordonnancées.

La maison ouvrière. Ce modèle est adopté dès la première moitié du 20e siècle. La maison possède un rez-de-chaussée unique, seul espace habitable. La maçonnerie de la façade antérieure est souvent soignée et des jeux de polychromie avec les briques et les pierres sont constatés. Au moins huit maisons de ce type sont identifiées à proximité directe du bourg, le long des grands axes de communication de la rue Nominoë et de la rue Chateaubriand.

DES MOELLONS DE GRES ET DE SCHISTE

Avant la seconde moitié du 19e siècle, ces constructions sont quasi exclusivement en grès. Les moellons sont soigneusement montés à joints vifs et les murs s'apparentent à de la pierre sèche. Quand c’est possible, les pierres les plus imposantes sont employées dans les chaînages d’angle.

A partir de la seconde moitié du 19e siècle, les joints sont à la chaux et l'écart entre les moellons est plus important.

Des grandes et longues plaques de schiste ardoisier renforcent les angles de quelques constructions, tel le bureau télégraphique rue Duguesclin. Elles sont aussi utilisées en arc de décharge au-dessus des ouvertures. A la fin du 19e siècle, le schiste pourpre est de plus en plus présent. Lorsqu’il est en façade antérieure, sa mise en œuvre est soignée. Sinon, il est relégué aux façades non-visibles depuis la rue. Les appuis et seuils des ouvertures peuvent être en schiste ardoisier ou en schiste pourpre. Les façades sont très rarement enduites. Quand c’est le cas, les constructions datent au minimum de la seconde moitié du 19e siècle.

DES ARCHITECTURES ADAPTEES AUX USAGES

Les maisons et fermes comptent toujours quelques adaptations remarquables. Tous ces détails participent à la compréhension, à l’harmonie et au caractère des bâtiments anciens.

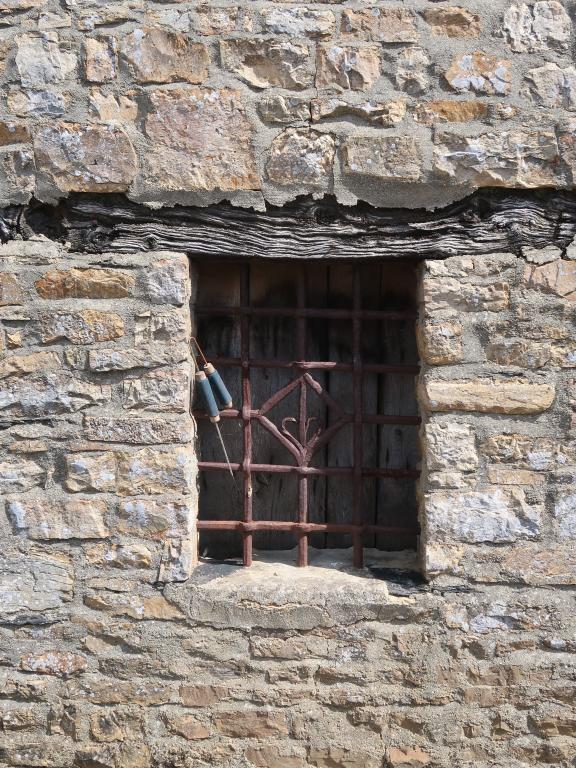

Les jambages élargis de certaines portes sont destinés à faciliter l’entrée des fûts dans le cellier. La fenêtre de la pièce à vivre est régulièrement protégée par des barreaux métalliques. Sur la commune, ces barreaux datent au minimum de la fin du 19e siècle. Une ferronnerie antérieure à motif de cœur est repérée à la Gastière. La porte à husset permet d’aérer l’espace pour le clore et éviter l’intrusion d’animaux. Les angles arrondis et les pierres chasse-roue rigidifient les angles des murs en cas de choc avec une charrette. Lorsque la pierre chasse-roue est une pierre de quartz, une symbolique de protection des fondations est associée à la fonction première.

La majorité des façades de la rue Duguesclin possèdent des anneaux métalliques qui servaient d’attache aux animaux. Pour faciliter la montée des charges lourdes, un bon nombre des gerbières possèdent une poulie ou un crochet.

Comme partout ailleurs, les maçonneries non enduites laissent voir des remplois de pierre. Par exemple, la maison 1 rue Nominoë de la fin du 19e siècle utilise un linteau du 17e-18e siècle dans un chaînage d’angle.

(Typhaine Le Chaix, Inventaire du patrimoine de la commune du Sel-de-Bretagne, 2021)