UNE COMMUNE RURALE A PROXIMITE DE RENNES

L’Inventaire mené en 2021, qui vient compléter et enrichir l’enquête topographique de 1971, témoigne de la diversité du patrimoine du Sel-de-Bretagne, commune rurale de 8,1 km2 située à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes. En 2018, elle compte 1 107 habitants (contre 514 en 1994). Depuis 2017, elle est membre de l’EPCI Porte de la Loire Communauté.

Appelée Le Sel jusqu’en 1967, son toponyme fait référence au chemin des Saulniers, sur laquelle elle est située. Cette ancienne voie de circulation était empruntée pour éviter les passages officiels de contrôle de la gabelle. Lors du rattachement du Duché en 1532, la Bretagne conserve en effet son privilège de franchise à cet impôt, favorisant l’implantation des dépôts de sel dans le sud de l’Ille-et-Vilaine. L’intérêt est alors de diminuer les coûts de conditionnement de la denrée provenant de Guérande et Saillé. Le sel est acheminé à Messac par voie d’eau pour ensuite être redirigé vers la Mayenne.

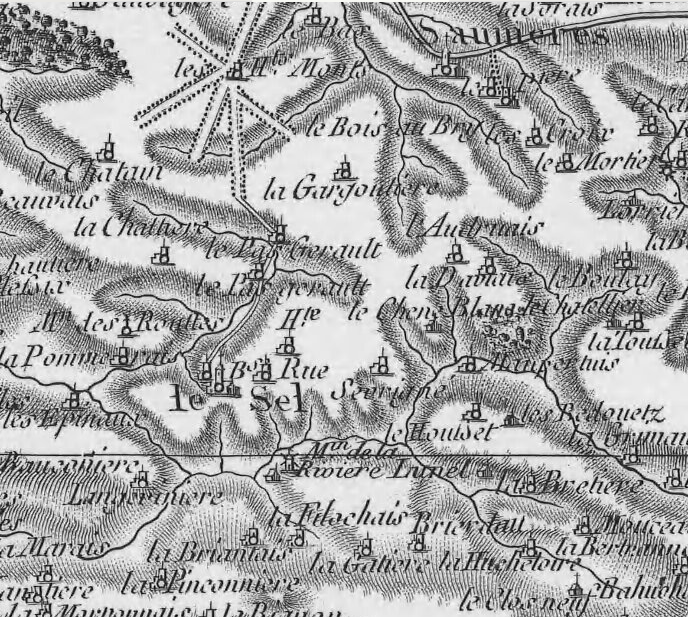

Les paysages aux abords du Sel se caractérisent par des bocages et des dénivelés pouvant aller jusqu’à 100 mètres. Ces points hauts sujets aux courant d’air, favorisent l’implantation de deux moulins à vent, disparus mais connus par la carte de Cassini : l’un était à la Rivière (des vestiges d’un moulin à eau sont d’ailleurs observables en contre-bas, laissant présager d’une articulation entre les deux), l’autre nommé moulin des Rotes était à la Pommeraie.

Les recensements de population de 1836 à 1931 témoignent d’ailleurs d’une population essentiellement composée de paysans, aussi bien dans le bourg que dans les écarts. Le lieu-dit la Pommeraie tire son nom des vergers de pommiers autrefois présents à cet endroit, permettant la fabrication du cidre et du pommé. Les cultures sont alors essentiellement céréalières, autour du blé noir, du froment ou de l’orge.

Pour autant, en 1742, Julien Joseph Pinczon du Sel installe dans son château une grande manufacture d’indiennes, devenant quelques années après manufacture royale et déplacée à Rennes. En 1893, la présence d’un tisserand est également attestée au lieu-dit la Rue, et au début du 20e siècle l’établissement d’une forge est constaté rue Duguesclin.

Des implantations témoins des histoires religieuses et féodales

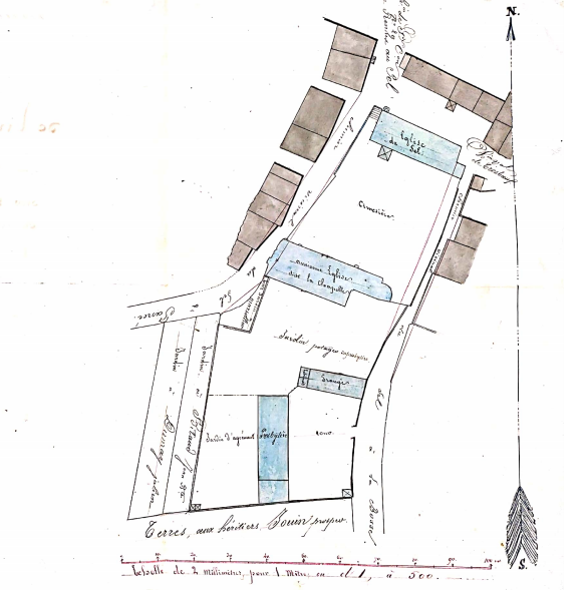

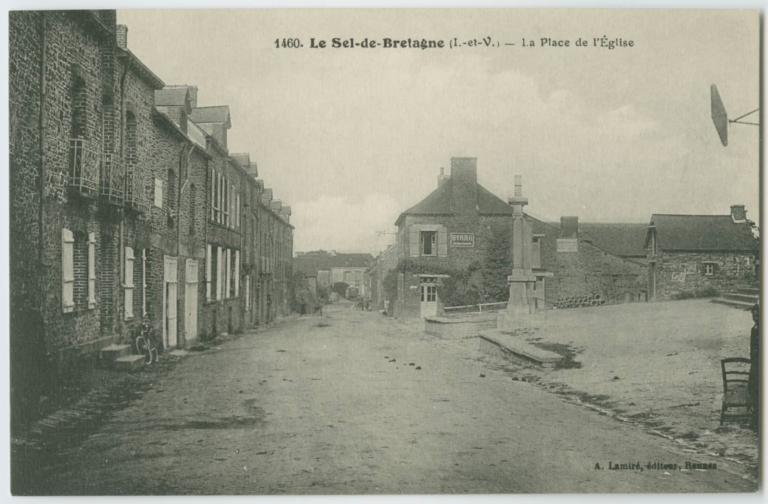

Le territoire du Sel-de-Bretagne est occupé dès l’époque néolithique comme en témoigne deux menhirs toujours en place. La commune compte d’ailleurs plusieurs zones de prescriptions archéologiques. En 1272, des dîmes de la paroisse du Sel sont perçues par les chanoines du Chapitre de Rennes. Les terres des seigneuries de Poligné et de Châteaugiron sont réunies au 16e siècle sous la juridiction de la famille Pinczon du Sel des Monts. A cette époque, une église paroissiale est mentionnée au bourg, à laquelle fait face la chapelle Sainte-Marguerite d’époque romane. A cet ensemble religieux, s’ajoutent un cimetière et à partir du 16e siècle un presbytère.

Un développement des constructions dans la seconde moitié du 18e siècle

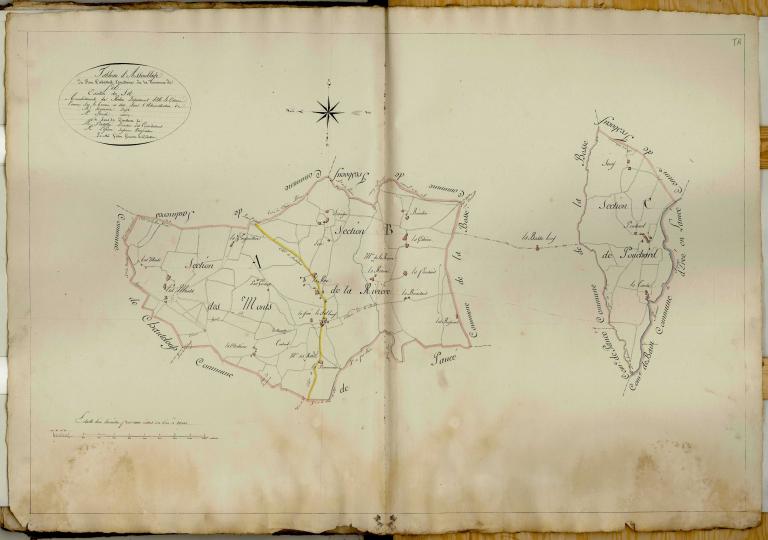

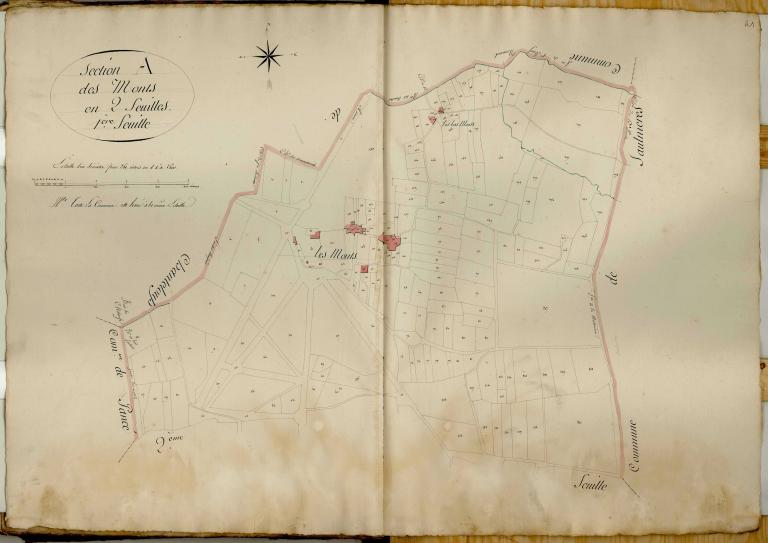

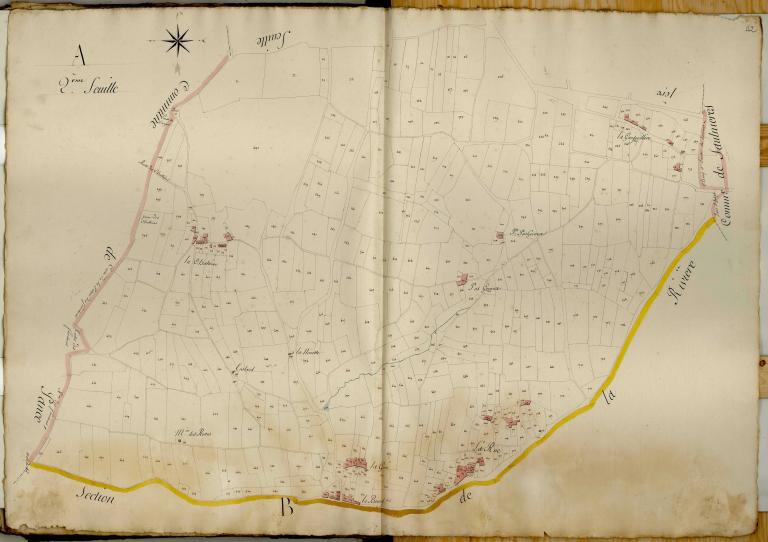

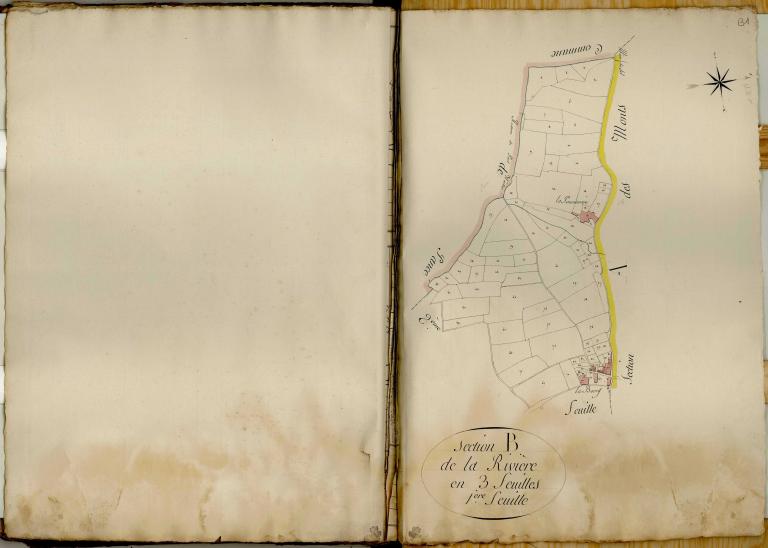

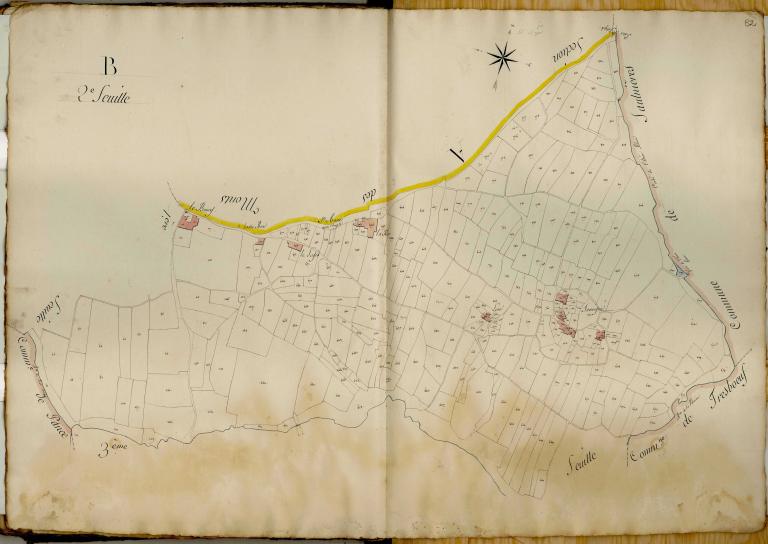

Les analyses cartographiques permettent d’affirmer que la préexistence des bâtiments religieux favorise une implantation regroupée autour du bourg, alors réduit. En dehors du bourg, l’habitat est dispersé et isolé. A cette époque, les campagnes de travaux se multiplient - le manoir de la Filochais, le presbytère et le château des Monts sont reconstruits - et des zones d’habitation nouvelles émergent. La carte de Cassini daté de 1740 fait état de douze lieux-dits, contre quatorze pour le cadastre napoléonien de 1811, alors augmenté des villages de la Grée et de l’Oie. En parallèle, les anciens lieux-dits se densifient doucement.

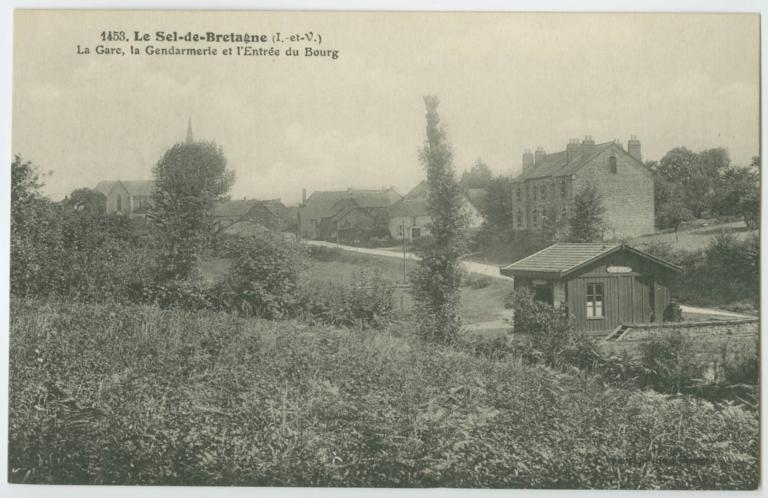

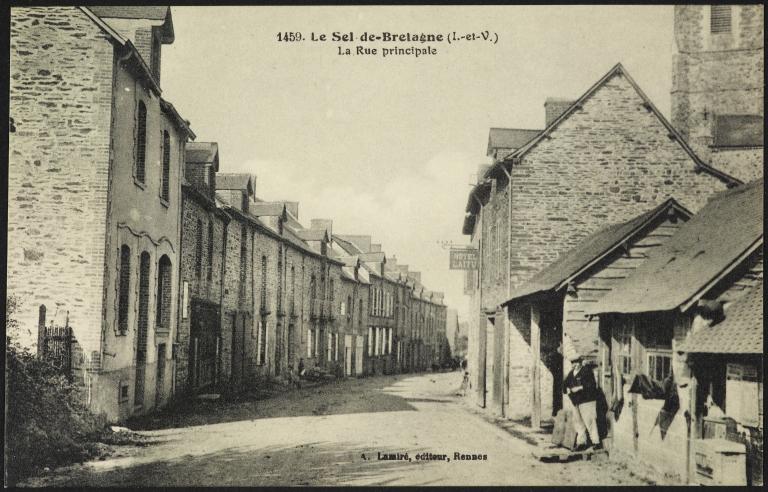

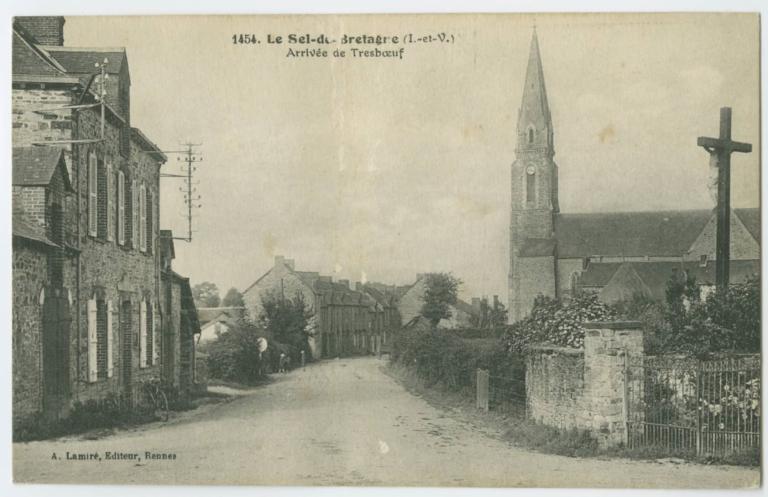

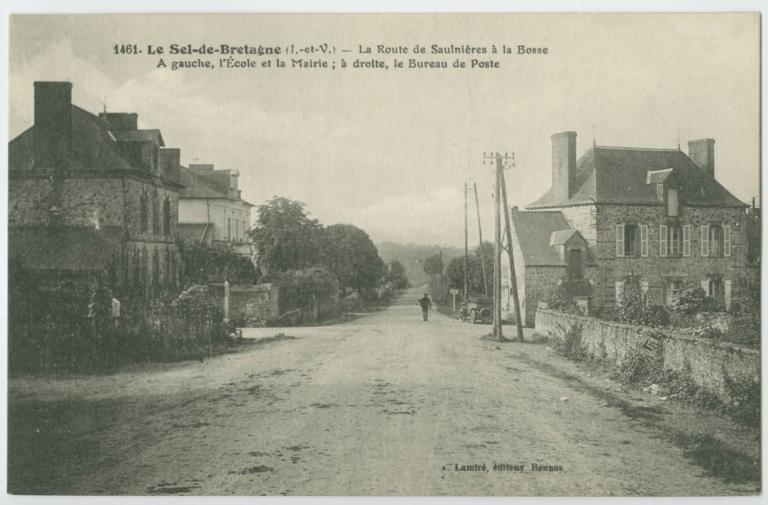

Les édifices religieux de la place du Calvaire sont progressivement abandonnés : la chapelle Sainte-Marguerite et l’église paroissiale sont en effet détruites. Avec la construction de la nouvelle église paroissiale Saint-Martin entre entre 1862 et 1868, la rue Duguesclin est identifiée comme nouveau centre, à la fois religieux, politique et commercial du Sel. Entre 1885 et 1895, sont construites à proximité la mairie-école de garçons et justice de Paix, ainsi que l’école des filles dès 1895.

La modernisation du territoire dès le milieu du 19e siècle

Cette modernisation se poursuit, avec le déplacement en 1909 de la gendarmerie dans un nouveau bâtiment situé rue Jacques Prévert. L’arrivée du tramway en 1910, reliant le Sel à Rennes est une étape majeure de cette modernisation. Entre 1910 et 1920, le cimetière est déplacé rue Nominoë, marquant définitivement l’abandon de l’ancien bourg. Puis, les axes de communications nord-sud vers les grandes villes se renforcent et les maisons d’habitation des années 1920 s’implantent le long de ces voies.

L’évolution des modes de productions agricoles entraîne le déplacement ou la transformation des bâtiments et de nouvelles implantations complètent l’occupation du territoire : Mingé, la Haute-Pommeraie, les Bois… Par ailleurs, les constructions se regroupent timidement à la Gastière et Sévrigné.

UNE LARGE PALETTE DE MATERIAUX

Des techniques variées pour les murs en moellons

L’architecture traditionnelle est faite à partir de matériaux locaux - terre et pierre - témoignant d’une diversité géologique. Progressivement, ces matériaux sont importés de plus loin et les techniques d’extraction s’industrialisent.

Les moellons de grès de couleur grise ou légèrement jaune contrastent avec les moellons de schiste noirs ou gris/bleu. Ces matériaux d’origine locale sont récurrents à toutes les époques.

Traditionnellement, les maçonneries de grès sont élevées avec la technique du joint vif. La terre utilisée à l’intérieur du mur ne transparait pas en parement, à la différence des murs montés plus tardivement dans lesquels le mortier (terre à laquelle on ajoute progressivement, au fur et à mesure de sa disponibilité/accessibilité, davantage de chaux) s’impose de plus en plus en parement, et permet d’économiser la pierre.

A partir de la seconde moitié du 19e siècle, on utilise aussi ces mortiers terre-chaux pour monter des murs en grès jaune ou en schiste pourpre, comme pour la gendarmerie.

La terre, utilisée sous plusieurs formes

Peu d’exemples témoignent de l’utilisation de la bauge (terre crue) au Sel-de-Bretagne. Elle est néanmoins repérée à Brierdon et aux Bas-Monts. Les parties construites en bauge sont généralement des agrandissements de la seconde moitié du 19e siècle.

La terre est également utilisée pour des constructions en torchis qui mettent en œuvre une structure porteuse en bois dans laquelle vient s’insérer un remplissage terre-paille. Deux exemples sont identifiés, un aux Jardins et l’autre aux Bas-Monts , bien qu’en mauvais état.

La brique (terre cuite), est largement employée à partir de la seconde moitié du 19e siècle (mécanisation de la production et facilités de transport), en particulier pour les remaniements. Entre les époques, le gabarit et les couleurs de la brique varient, mais elle reste très utilisée pour les encadrements d’ouverture et les souches de cheminée.

Des remaniements inspirés des formes du passé

Les remaniements des 19e et début du 20e siècles adaptent l’architecture aux nouvelles pratiques agricoles. Ceux, plus importants, de la seconde moitié du 20e siècle, sont davantage d’ordre esthétique que pratique. Par leur récurrence, ils sont relativement caractéristiques du patrimoine du Sel-de-Bretagne.

A la Gastière et la Gargouillère, des tours modernes de la seconde moitié du 20e siècle s’inspirent du modèle du manoir.

Le modèle de l’arc à claveaux avec larmier est emprunté aux constructions proches et réinvesti sur des bâtiments aussi bien du 18e que du début du 20e siècle. Ces arcs modernes sont identifiables par leur localisation (non-courante dans les bâtiments anciens) sur un mur pignon, et l’écart plus important entre les claveaux.

DES FORMES D'HABITATION TEMOINS DU STATUT DES PROPRIETAIRES

Les formes du 19e siècle prédominent dans les habitations du Sel-de-Bretagne. Malgré des remaniements, les logis-fermes donnent une vision des formes antérieures.

Les châteaux et manoirs sont caractérisés par des façades ordonnancées et la présence d’un étage carré. Ils font référence au style « classique », tel le château des Monts, reconstruit au 18e siècle sur un ancien manoir du 16e siècle, modifié de nouveau au 19e siècle. Le territoire de la paroisse comptait cinq manoirs : le Logis, la Grand’Maison , la Rivière (disparu), le Pas-Géraux (disparu) et la Filochais. Le manoir de la Filochais est reconstruit au 18e siècle : les arcs à claveaux polychromes et larmier de l’ancien manoir sont conservés dans le corps de bâtiment nord. Le logis du 18e siècle possède une lucarne en tuffeau avec fronton et pilastres.

Jusqu’au début de la première moitié du 19e siècle, la plupart des constructions organisaient la cohabitation des hommes et des animaux sous un même toit. C’est pourquoi, le territoire est majoritairement occupé par des logis-fermes. Une cloison entre la partie agricole et la partie à vivre régissait cette cohabitation. Les exemples relevés au Sel datent de la seconde moitié du 18e siècle.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, les parties agricoles sont dissociées du logis, qui devient indépendant et prend la forme d’une maison d’habitation. Une vingtaine de logis indépendants sont identifiés sur la commune. En parallèle, des maisons d’habitations bourgeoises, des maisons ouvrières et des maisons à boutique sont construites dans le bourg, témoignant d’une diversification des activités.

EUGENE AULNETTE, UNE PERSONNALITE INDISSOCIABLE DU SEL

Eugène Aulnette est né au Sel-de-Bretagne en 1913, il y meurt en 1991. Il travaille autant le bois que la pierre, et les sujets se réfèrent généralement à l’iconographie religieuse. Ses sculptures sont remarquées sur au moins trois maisons de la commune : à la Rue, à l’Oie et aux Enaudières. Il participe également à la protection et à la conservation des différents patrimoines du Sel. Dans les années 1980, notamment, il motive la restauration de la chapelle Sainte-Anne. En 1958, il réunit de nombreux objets agricoles et artisanaux, qu’il expose dans un musée à la Mairie. La refonte du musée qui lui est dédiée en 2007, permet de découvrir ses œuvres et comprendre sa personnalité.

(Typhaine Le Chaix, Inventaire du patrimoine de la commune du Sel-de-Bretagne, 2021)