Saint-Ouen des Iffs tout comme sa voisine, Saint-Brieuc-des-Iffs, est un démembrement de l’ancienne paroisse primitive de Tinténiac. Le déplacement du site castral originel, de l’ancien bourg de Tinténiac sur l’éperon de Montmuran vers la fin du XIIe siècle, et le succès d’un pèlerinage associé à la fontaine proche de Saint Fiacre ont joué un rôle important dans le destin de l’église des Iffs. La seigneurie de Tinténiac-Montmuran est transmise au cours du XIVe siècle dans la maison de Laval-Montmorency-Vitré, qui s’allie au cours du XVe siècle avec la famille ducale de Bretagne par le mariage de Guy XIV de Laval-Montmorency, seigneur de Montmuran, avec Isabelle de Bretagne, fille de Jean V. Cette alliance prestigieuse est sans doute à l’origine de la reconstruction de l’église des Iffs entreprise au cours de la première moitié du XVe siècle, en même temps que celle du château.

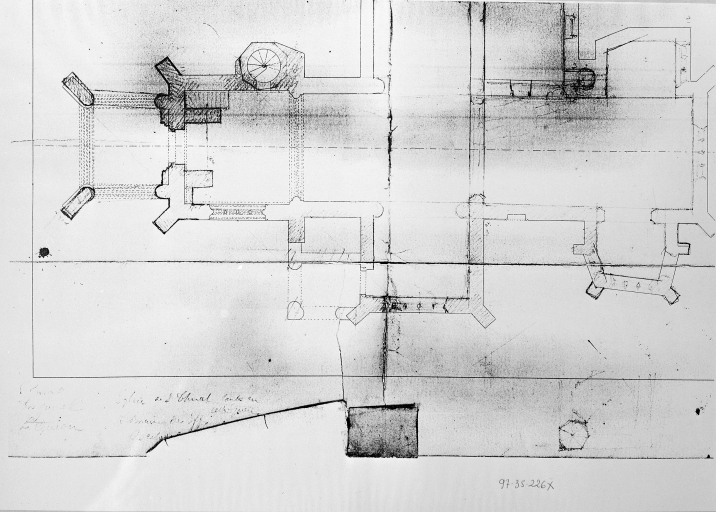

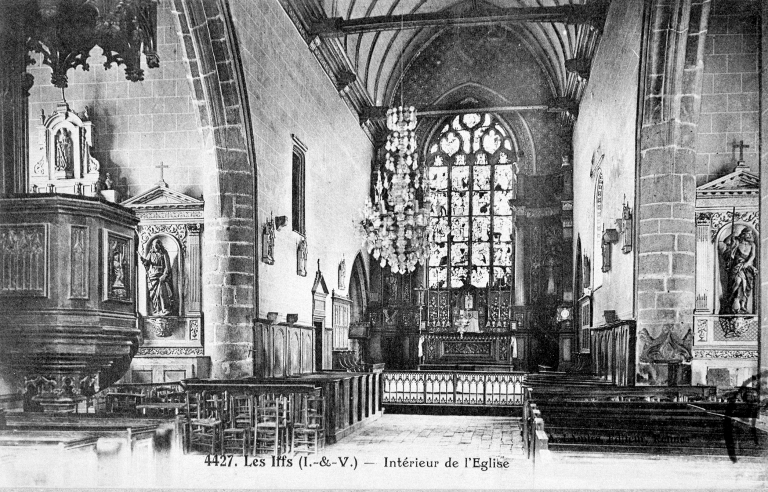

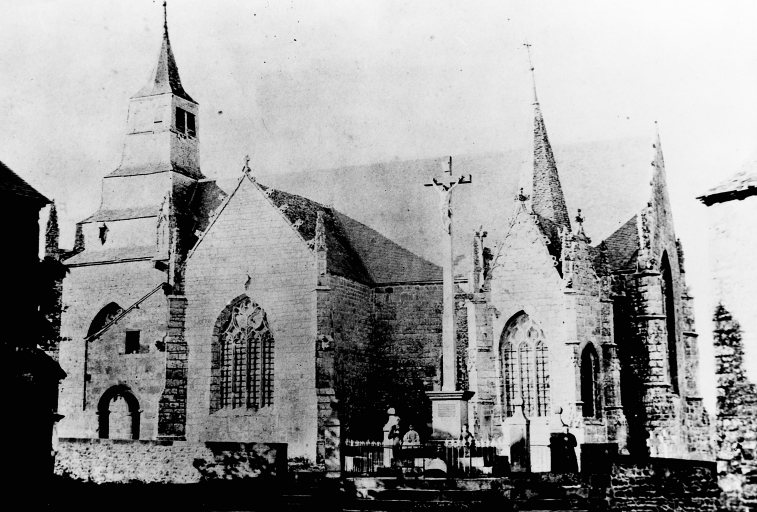

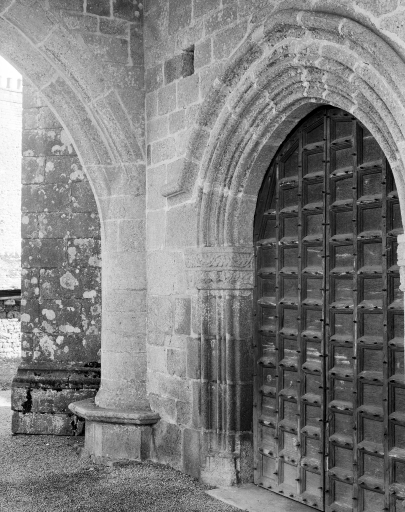

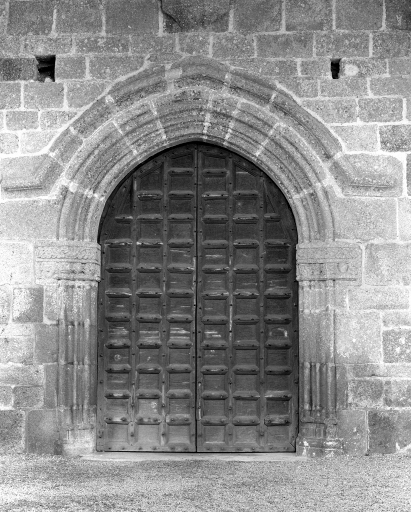

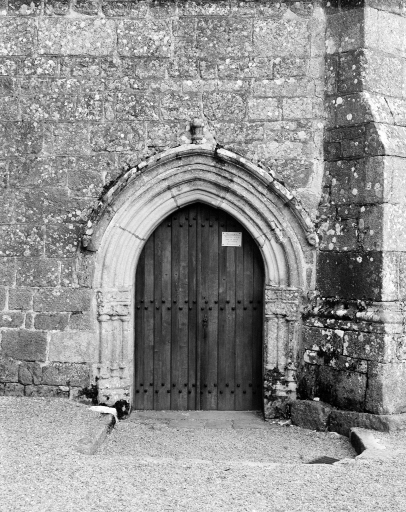

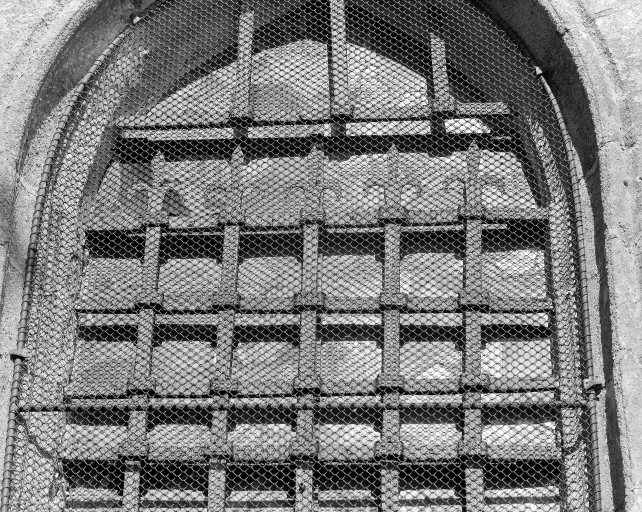

Au cours de la seconde moitié du siècle, une importante campagne de travaux modifie considérablement la silhouette de l’édifice : le porche occidental, la première travée au bas de la nef et les deux chapelles nord et sud sont alors ajoutés ; de part et d’autre du chœur, les oratoires seigneuriaux sont transformés et leurs voûtes refaites. De riches vitraux sont mis en place entre 1530 et 1540. Ils seront restaurés après les guerres de la Ligue. En 1587, on installe en hâte (en dix jours selon une ancienne inscription) un clocher en charpente provisoire au-dessus de la première travée de la nef.

Au début du XVIIe siècle, un ossuaire est accolé contre le mur sud de la nef, puis un deuxième porche, surmonté d’une sacristie contre le mur ouest du bras sud. Ces deux bâtiments seront détruits lors de la restauration de la fin du XIXe siècle. Les travaux du XVIIIe siècle ne concernent que le mobilier avec, après suppression de l’ancien jubé, construction d’un grand retable Régence qui respecte la maîtresse-vitre du XVIe siècle.

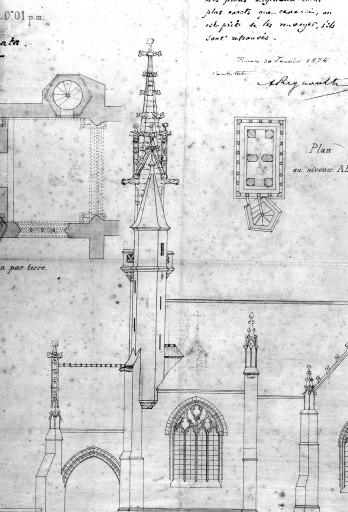

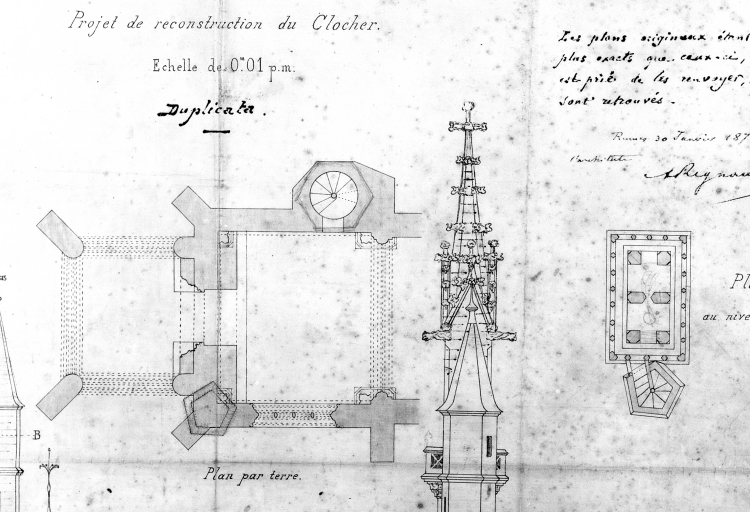

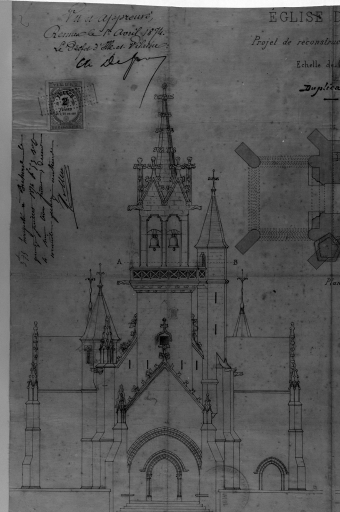

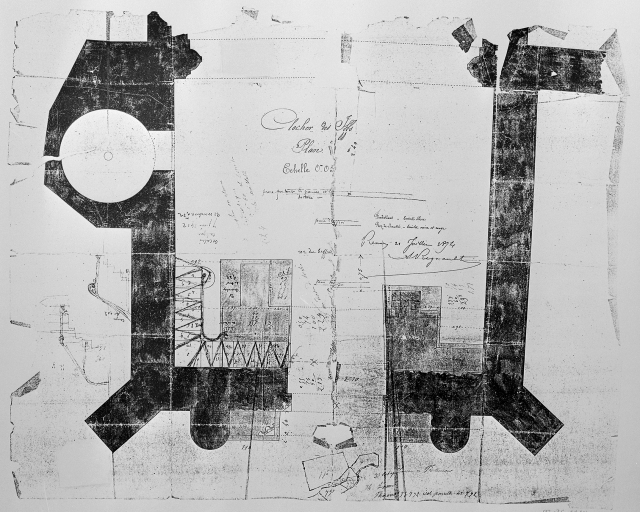

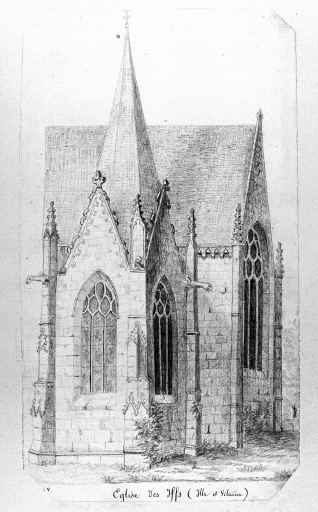

L’église est restaurée à partir de 1875 : les charpentes sont entièrement refaites et l’actuel clocher réalisé par l’architecte diocésain Arthur Regnault dont l’intervention va bien au-delà d’une simple restauration et transforme radicalement la silhouette de l’église. À la place d’un lourd beffroi de charpente habillé d'ardoise, encore visible sur des photographies des années 1860, édifié à la hâte à la fin du XVIe siècle, faute des fonds suffisants pour édifier la tour des cloches initialement prévue, la création d’un clocher inspiré par les modèles de la Cornouaille, s’impose par sa réussite exemplaire à parfaire l’élégance de l’édifice du XVe siècle.

(Jean-Jacques Rioult. Bretagne gothique, 2010)

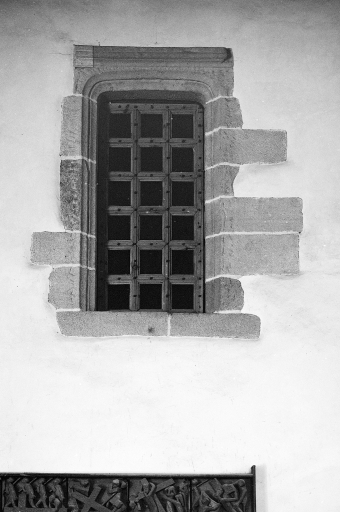

Vestiges d'un premier édifice de la première moitié du 15e siècle dont subsistent : la porte occidentale, le gros œuvre du bras sud et sa porte, à l'exception des contreforts et de la baie, le mur sud de la 1ère travée du chœur et sa porte, au nord la fenêtre de l'ancienne chapelle de Montmuran et l'ancienne porte d'accès depuis le chœur ainsi qu'une partie du bras nord (chapelle de la Vierge). A la fin du 15e siècle, sous la famille de Laval, seigneur de Montmuran, construction du porche ouest, reconstruction de la nef, édification de la chapelle Saint-Yves au sud du chœur et remaniements aux bras du transept (contreforts ajoutés) . Vestiges de vitraux du milieu du 15e siècle et importante commande de la première moitié du 16e siècle attribuable au maître Michel Bayonne. Ancien porche ossuaire, accolé à l'ouest du bras sud au début du 17e siècle, détruit après 1875. Remaniements ponctuels au 17e siècle (fenêtre du mur sud du chœur datée 1682). L'ancien clocher de charpente à l'ouest qui portait la date de 1587 a été remplacé en 1867 par un clocher pignon de style néo-gothique cornouaillais dû a l'architecte Arthur Régnault.

Architecte diocésain notamment.