L'église paroissiale de la Nativité de la Vierge

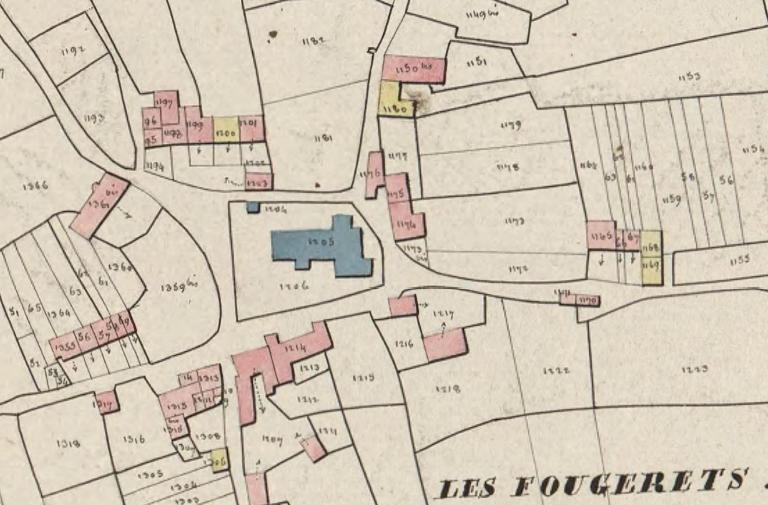

Au centre du bourg des Fougerêts, l’église paroissiale de la Nativité de la Vierge domine toute la partie sud de la commune que longe la rivière d’Oust.

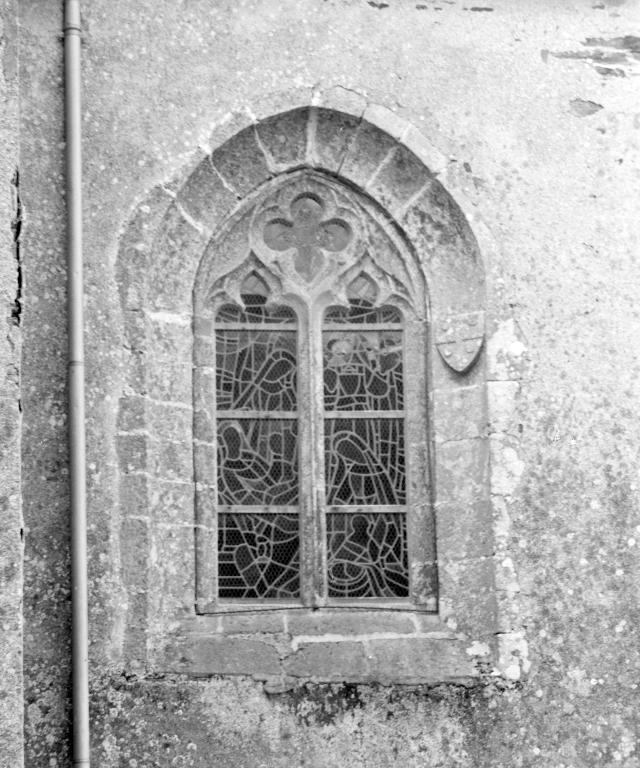

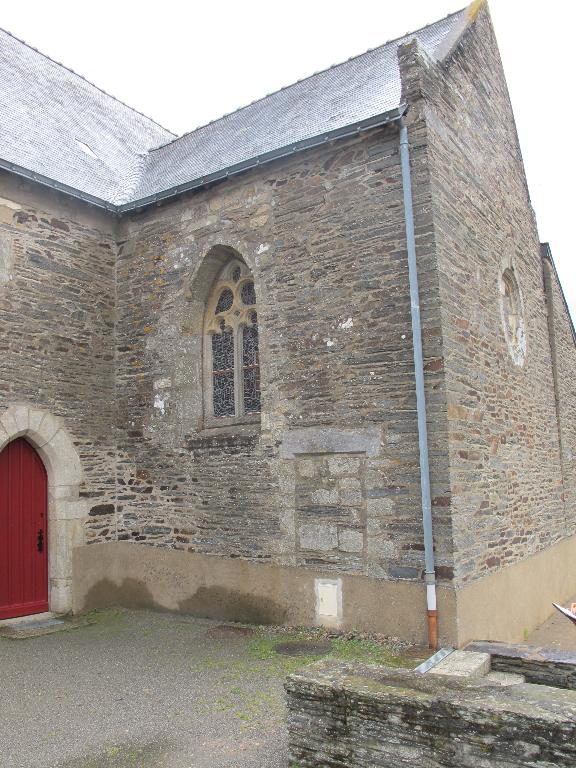

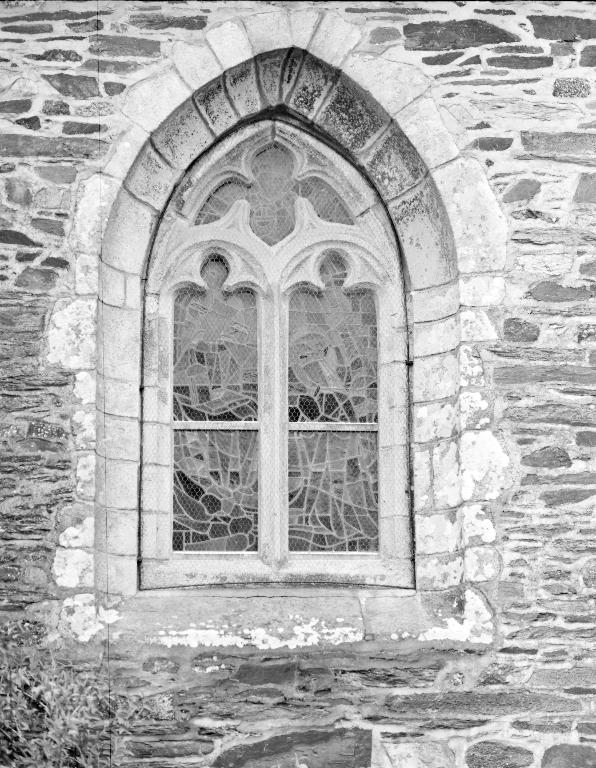

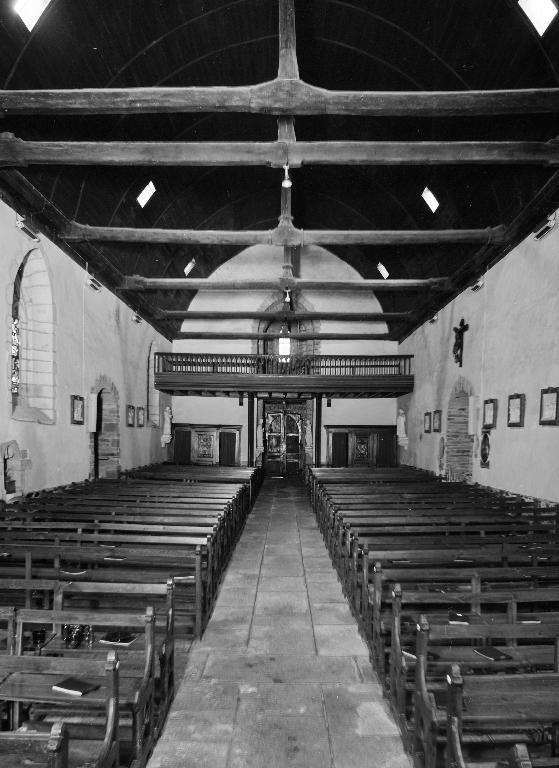

L’église primitive, de plan rectangulaire à un seul vaisseau, est construite essentiellement en moellons de schiste. Nef et chœur étaient séparés par un mur ouvert d’un arc-diaphragme - l'arc triomphal -, qui portait un clocher en charpente. Côté chœur, deux chapelles s’ouvrent au nord et au sud par des arcades en arc brisé. Des cinq baies d’origine bordées de granite, trois subsistent : deux dans la nef, de part et d’autre du porche sud, et une dans la chapelle nord.

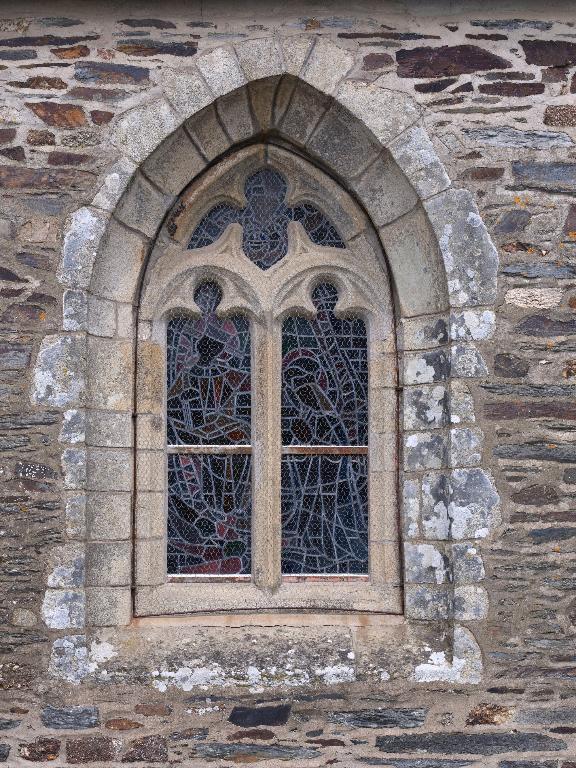

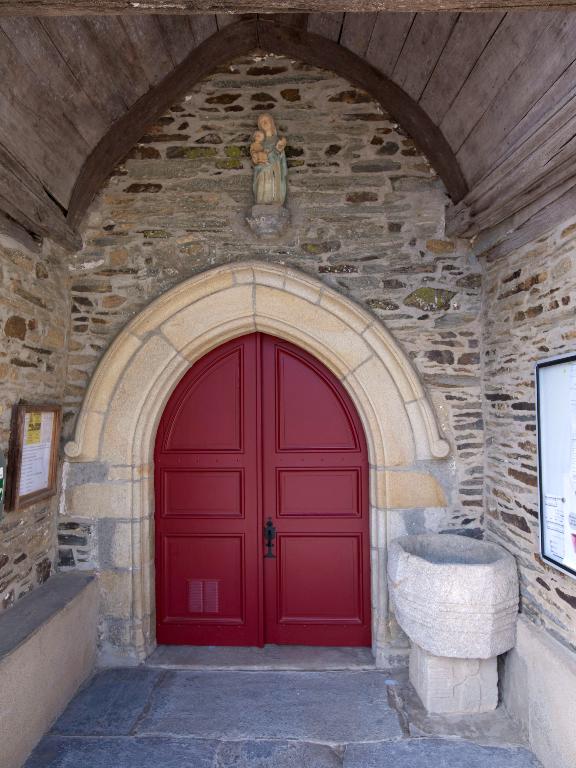

Cette construction, tout à fait homogène, est en partie due aux libéralités de la famille de Rieux dont le blason figurait dans l’ancienne maîtresse-vitre. Plusieurs éléments architecturaux étayent une datation dans la première partie du 15e siècle : la charpente à poinçons longs, moulurés et bagués, qui descendent se fixer dans les entraits aux extrémités sculptées alternativement de bagues ou de gueules grimaçantes appelées engoulants ; la proximité de deux de ces entraits au niveau de la petite porte sud permet de situer assez précisément la position de l’ancien mur de séparation du sanctuaire (l'arc triomphal), qui constitue lui aussi un indice d’ancienneté. On retrouve ces éléments de charpente aussi bien dans la nef et le chœur que dans les chapelles ; les mêmes sablières moulurées sont présentes également dans le porche sud dont la majeure partie de la charpente est d'origine. Ce porche sud précisément dont le seul décor de la porte est constitué par l’archivolte qui souligne l’arc brisé et se termine par des enroulements simples, autre caractéristique du début du 15e siècle. On peut enfin considérer les ébrasements des baies de la nef et de celle de la chapelle nord comme autant de témoins contemporains.

Primitivement, la disposition des deux chapelles seigneuriales était la même : autel contre le mur est, sous la verrière, accompagné d’une niche-lavabo au décor trilobé encore en place. Sur la charpente, au centre de l’entrait, les armoiries des familles.

Au nord, dans la chapelle de la Jouardais, les armes sont celles de la famille de Maignié (à droite) : d'argent à la croix de gueules cantonnée de quatre besants ou tourteaux du même ; au début du 17e siècle, ces armes sont associées à celles de la famille Collobel - d’argent à la bande de sable, chargée de trois molettes d’or -. Les armes des Maignié sont également gravées dans le granite sur l'ébrasement extérieur de la baie est.

Au sud, dans la chapelle de la Ville Caro ou « chapelle du Pont d’Oust », seules les armes de la famille Mancel - d'azur à trois molettes d'argent, au chef de sable chargé de trois têtes de loup d'argent, arrachées de gueules - sont visibles.

Au fil des siècles, quelques transformations vont intervenir, sans bouleverser vraiment l’allure générale de l’édifice, jusqu’à la fin du 19e siècle.

La chapelle sud a subi plusieurs modifications ; la baie orientale est obstruée lors de la construction de la sacristie au milieu du 17e siècle ; un oculus est alors ouvert sur le mur sud, qui sera bouché en 1869-1870 à l’occasion de la pose d’un retable contre ce mur ; dans les années 1960, enfin, on ouvre une baie dans le mur ouest, ce qui condamne la porte à linteau chanfreiné, qui occupait l’angle sud-ouest, aujourd'hui murée et qui accueille dans sa maçonnerie une tête sculptée, vestige probable d'un Christ en croix.

La maîtresse-vitre, à l'est, a été très probablement transformée au moment du remplacement de la verrière en 1866, car en 1863, elle est décrite comme étant couverte d’un arc brisé.

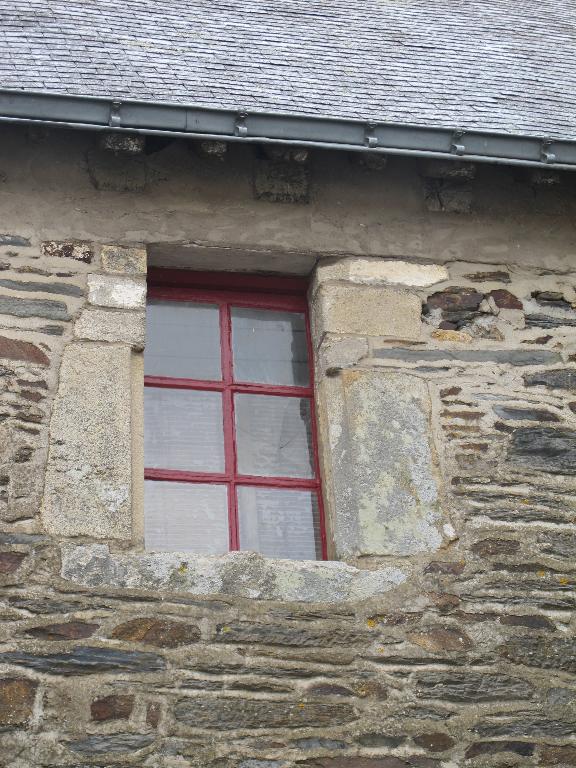

En 1869, la foudre détruit le clocher central, entraînant la construction du clocher-porche, à l’ouest, en 1874 ; le mur de séparation est supprimé ; avec lui ont disparu l’autel du Rosaire et l’autel de Saint-Yves, qui y étaient adossés au nord et au sud, ainsi que la pièce où se réunissait le conseil de fabrique et dont il ne reste plus que la fenêtre au-dessus de la petite porte sud.

La chapelle des fonts, construite en 1895-1896, est le dernier ajout apporté à l’église paroissiale.

(M. -D. Menant)

Chargée d'études à l'Inventaire