Les maisons et les fermes repérées sur la commune de Saint-Martin-sur-Oust

NB : Les lieux-dits sont classés par ordre alphabétique du nom, sans tenir compte de l'article, les édifices du bourg venant en premier. La table des illustrations rassemble les images de chaque édifice ; les illustrations d’un édifice sélectionné pour étude sont attachées à la notice de cet édifice ; on les trouvera en interrogeant à : maison, ferme, écart ou village. Les photographies ont été prises en 2013.

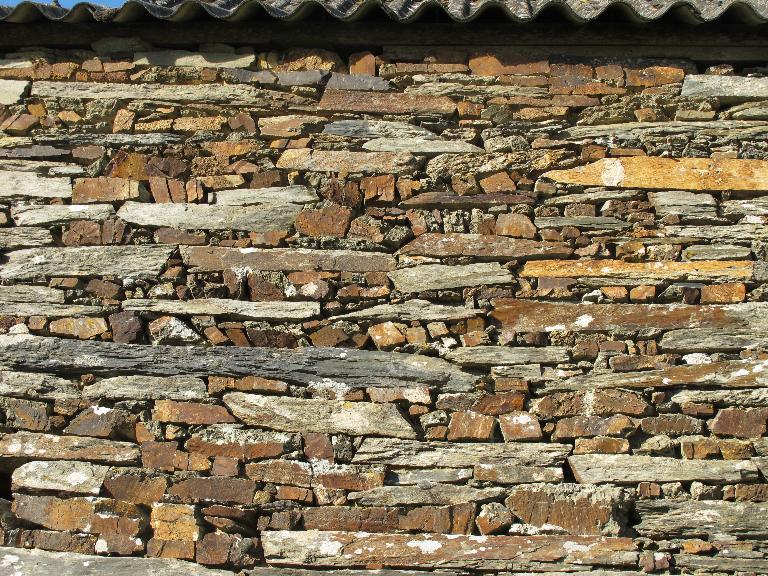

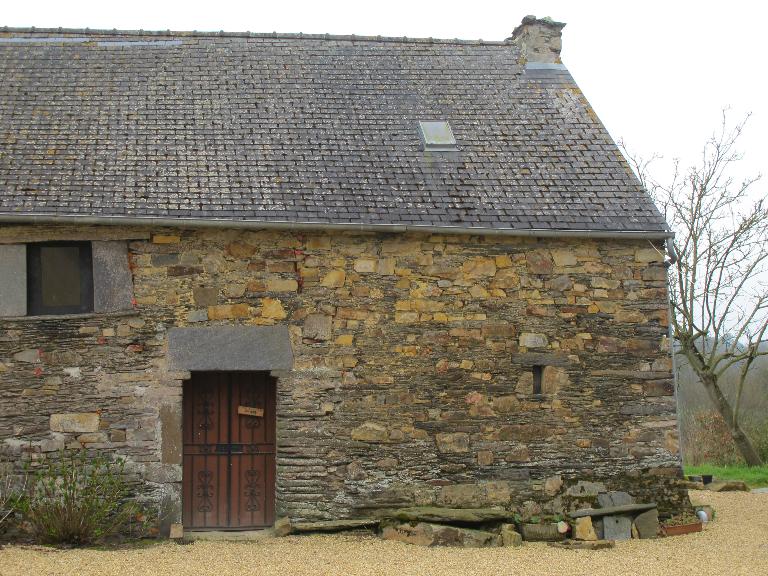

Autant que faire se peut puisque, le plus souvent, il n'y a pas eu de visite intérieure, les édifices sont décrits tels qu'ils devaient être à l'origine ; sauf mention contraire, les façades principales sont orientées vers le sud, tous les murs sont construits en moellons de schiste, le sommet des murs ne comporte pas de corniche ; peu d'édifices sont datés, sauf aux 17e et 19e siècles.

* Au village (sélection)

* 2-4, rue de Brocéliande, maison, 1er quart 19e siècle et 1893.

Première maison d’angle (n° 2) figurant sur le cadastre de 1825 (parcelle 665), où elle a un plan en équerre : grand côté sur l’actuelle avenue de la Libération et retour sur l’actuelle rue de Brocéliande, se terminant par un four à pain.

Agrandissement important en 1893, date portée sur la maison n°4 : rez-de chaussée surmonté d’un étage carré et d’un étage de comble ; les fenêtres de l’étage forment travée avec les baies du rez-de-chaussée ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de granite calibrées ; lucarnes à pignon de l’étage de comble en bois ne formant pas travée. Sur une carte postale prise vers 1914, cette maison était un hôtel de voyageurs ; elle apparaît sur une autre carte postale prise au cours du 2e quart du 20e siècle. Depuis, transformations mineures : division du bâtiment ; maison du n° 2 : inversion de la porte et de la fenêtre de droite, suppression de la lucarne à pignon de bois, murs enduits ; maison du n° 4 : ouvertures refaites (fin 20e siècle) dans la partie nord, dont une haute porte cochère.

* 4, rue du Commerce, maison, limite 19e–20e siècle.

Maison de plan rectangulaire de type ternaire : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît dont la lucarne passante à pignon forme travée avec la fenêtre de l'étage et la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste non calibrées ; les murs ont été enduits ; la fenêtre gauche du rez-de-chaussée a été transformée en porte.

* 6, rue du Commerce, maison, 1er quart 20e siècle.

Maison de plan rectangulaire à petit côté en façade principale ; rez-de-chaussée surmonté d'un étage carré et d'un étage à surcroît, le tout sur un sous-sol ; deux travées. Murs en moellons enduits et encadrements des baies en ciment et briques alternées, aujourd'hui peints, simulant un décor harpé, de même que de fausses chaînes d'angle. Toit à longs pans brisé. Porte de droite transformée en fenêtre ; cette maison était peut-être un édifice commercial.

* 12, rue de la Fontaine, ferme, aujourd'hui maison, limite 19e–20e siècle.

Ancien logis-étable à pièce unique à deux portes ; rez-de-chaussée surmonté d'un comble à surcroît à lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux des portes en pierre de taille de schiste, ceux des lucarnes en bois, leurs appuis en lame de schiste. Transformé en deux logis : porte de l’étable bouchée et enduite, porte du nouveau logis ouverte sous la lucarne de droite ; la fenêtre de ce logis a été entourée de briques.

* 6, av. de la Libération, maison, 1er quart 20e siècle.

Bâtiment de plan rectangulaire perpendiculaire à la rue ; rez-de-chaussée surélevé sur sous-sol ; sur la rue, accès au logis par un escalier droit ; deux fenêtres sur le mur ouest (linteaux en bois et appui en schiste, celle du sud toute en brique). Cette maison s’appuie sur la maison suivante.

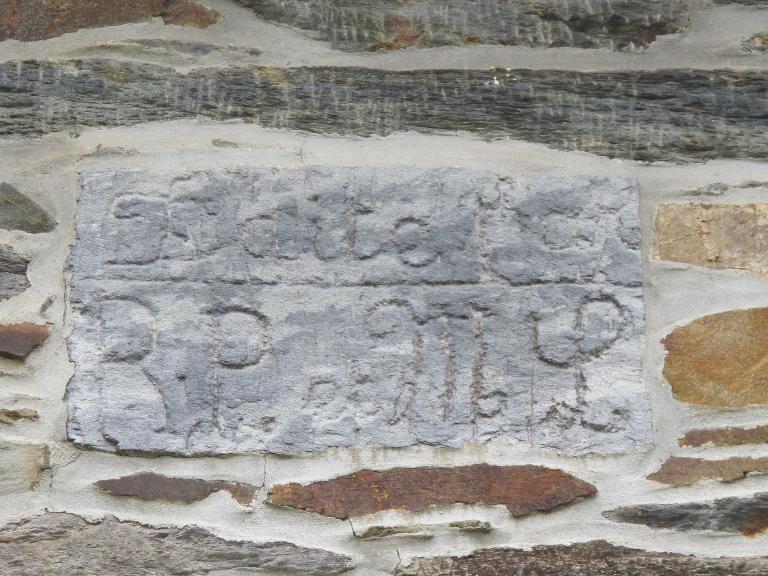

* 8, av. de la Libération, ensemble de 2 maisons, 1892.

Bâtiment de plan rectangulaire : deux logis à pièce unique en rez-de-chaussée surmonté d’un comble ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et lames de schiste. Transformation dans le logis de droite : l’ancienne porte formant travée avec la lucarne passante à pignon est devenue une fenêtre ; porte actuelle récente. La date est gravée sur une pierre de schiste encastrée dans la façade.

* 12-14, av. de la Libération, maisons jumelées, 1881.

Bâtiment de plan rectangulaire abritant deux logis jumelés à portes centrales ; fenêtres de l’étage disposées en quinconce par rapport aux baies inférieures ; piédroits des fenêtres harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; enduit supprimé. Le "jumelage" résulte peut-être d'un changement de parti : la maison, à porte unique autrefois, peut avoir été divisée en deux propriétés concrétisées par la création de deux portes et d'une cloison divisant l'espace en deux. La date est gravée sur une pierre de schiste rectangulaire aux angles abattus.

* 27, av. de la Libération, maison, 1933.

Ensemble bâti à partir de l’édifice de droite dont la façade a été reprise en même temps de celle de la maison construite en 1933.

Logis de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante.

Maison de plan allongé ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble dont la lucarne passante à pignon forme travée avec la porte ; fenêtres de l’étage disposées en quinconce par rapport aux baies inférieures ; piédroits des baies et chaînes d’angle en ciment moulé et peint. La date est gravée sur le pignon de la lucarne. Le petit logis servait jusqu’à il y a peu de station-service.

* 34, av. de la Libération, maisons, 2e moitié 19e siècle.

Ensemble de deux logis à pièce unique ou d’un logis à pièce unique mitoyen d’un fournil ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante. Piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois – délardé pour les portes – et appuis en lames de schiste. La souche de cheminée du four est visible sur le mur gouttereau sud.

* 37, av. de la Libération, maison, 1ère moitié 19e siècle.

Édifice de plan rectangulaire de type ternaire : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît dont la lucarne passante à pignon forme travée avec la fenêtre et la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste. La propriété est divisée en deux : une moitié de la maison a conservé son enduit. Au-dessus de la fenêtre droite du rez-de-chaussée, une croix en enduit.

* 39, av. de la Libération, maison, 1651.

Édifice de plan rectangulaire dont la façade principale présente des désordres dans la maçonnerie ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré dont les fenêtres forment travées avec les fenêtres inférieures. Fenêtres à feuillures, linteau de bois et appui en schiste, sauf la fenêtre supérieure gauche qui a été agrandie. Percement de la porte gauche ? La porte droite à l’entourage en pierre de taille de granite est cintrée ; deux dates sont gravées dans la partie supérieure : 1651 et 1770. Grande cheminée en schiste, dont les consoles dépassent du mur pignon ouest.

* 48, av. de la Libération, maison, aujourd'hui édifice commercial, vers 1900.

Édifice de plan rectangulaire de type ternaire : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à trois lucarnes ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; enduit supprimé : on le voit sur une carte postale du début du 20e siècle ; corniche en schiste en quart de rond ; niche à statuette au-dessus de la fenêtre centrale de l’étage. La fenêtre de droite du rez-de-chaussée a été transformée en vitrine.

* 50, av. de la Libération, édifice commercial, aujourd'hui maison, vers 1900.

Édifice de plan rectangulaire ; ancien commerce comme le suggère la porte centrale et comme on le voit sur photographie du début du 20e siècle. Aujourd’hui maison de type ternaire : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec la porte centrale ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; porte inférieure droite transformée en fenêtre.

* 53-55, av. de la Libération, maisons, aujourd'hui débit de boissons, limite 19e-20e siècle.

Ensemble de deux anciennes maisons dont les façades ont été assorties : pose d’un enduit peint, de placage de pierres dans les parties inférieure et supérieure des murs et de trois bandeaux de briques.

Maison de gauche : bâtiment de plan rectangulaire de type ternaire : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir (supprimé) ; sous-sol, rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon formant travée avec les baies inférieures ; piédroits des baies en pierres de taille de schiste calibrées ; fenêtres inférieures élargies.

Maison de droite : bâtiment de plan massé ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; fenêtres de l’étage disposées en quinconce par rapport aux baies inférieures ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées.

* 57, av. de la Libération, maison, vers 1900.

Édifice de plan massé à deux travées ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec les baies de droite ; murs enduits ; piédroits des baies en pierres de schiste calibrées.

* 59, av. de la Libération, maison, vers 1900.

Édifice de plan massé à trois travées ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec la porte ; murs enduits ; piédroits des baies en pierres de schiste calibrées.

* 61, av. de la Libération, maison, vers 1900.

Édifice de plan massé à une travée ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec les fenêtres ; murs enduits ; piédroits des baies en pierres de schiste calibrées ; fenêtre inférieure élargie.

* 65, av. de la Libération, maison, 1er quart 20e siècle.

Édifice de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage de comble (surélevé ?) dont les deux lucarnes passantes à pignon forment travées avec les fenêtres inférieures ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées alternant avec des briques.

* 3-5, pl. de la Motte, maisons, aujourd'hui édifice commercial, 1er quart 20e siècle.

Édifice de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec les portes ; enduit supprimé ; piédroits des baies en pierres de schiste calibrées ; niche à statuette en schiste au-dessus de la travée de la porte de droite.

* 7, pl. de la Motte, maison, 1er quart 20e siècle.

Maison de plan rectangulaire de type ternaire : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon à linteau légèrement cintré ; piédroits des baies harpés en pierre de taille de schiste schiste calibrées ; enduit supprimé (?).

* Le Bochat, ferme 1, 1931.

Ferme constituée d’un long alignement. Logis primitivement encadré par l’étable et la grange qui a été transformée récemment en logement. Logis central à deux pièces symétriques : rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de granite calibrées. Le linteau de la lucarne porte la date 1931. À gauche, étable et ancienne laiterie (aujourd'hui logement) ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies harpés en ciment ; appui des fenêtres en granite. À droite, rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarnes passantes rampantes. Puits à balancier peu courant.

* Le Bochat, ferme 2, 17e siècle ?

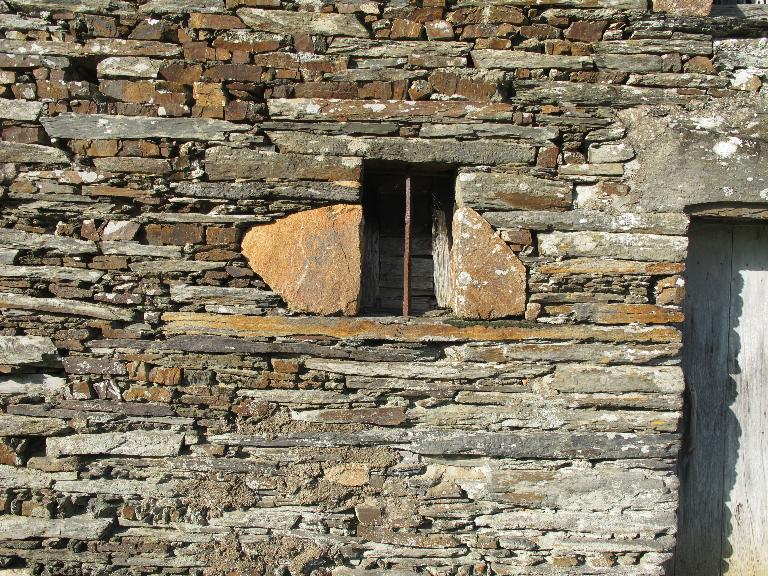

Logis-étable à pièce unique à deux portes ; plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante (linteau en bois, appui en lame de schiste) formant travée avec la porte de l’étable. Encadrements des baies du logis très soigné : pierres de taille de schiste, linteaux à accolade ; la fenêtre à grille en fer forgé est typiquement encadrée de grands blocs ; à l’intérieur, grande cheminée aux consoles moulurées en schiste ; armoire murale face à la porte d’entrée ; plafond porté par poutres et solives.

ÉCART de Bois Neuf, qui rassemble les Rues Danet, les Rues Moisan, les Rues Noblet et les Rues Pellerin (sélection)

* Bois Neuf, les Rues Noblet, ferme 1, 1654.

Logis à pièce unique de plan massé aujourd’hui utilisé comme cellier ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux et appuis en schiste (linteau de la lucarne en bois). Grande cheminée en schiste dont les consoles dépassent sur le mur-pignon ouest.

Dépendance perpendiculaire au nord-est, surmonté d’un comble à fenêtre incluse et construite après 1825 ; soue en appentis au nord-ouest, déjà présente en 1825, surmontée d’une petite resserre ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appuis en lames de schiste ; puits en maçonnerie couvert en dalles de schiste, avec repose-seaux.

* Bois Neuf, les Rues Noblet, maison 2, 1932.

Édifice de plan rectangulaire deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarnes (récemment refaites ?) formant travée avec les baies inférieures ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; enduit supprimé comme le laisse supposer l’épaisseur des encadrements de baie par rapport aux murs. La maison a été construite en 1932 dans le cadre des « Maisons individuelles à bon marché » (renseignement oral).

De l’autre côté de la route, les maisons 3 et 4 ont été rénovées depuis peu en donnant à l’ensemble beaucoup d’homogénéité : agrandissement des baies équilibrés, piédroits en moellons de schiste, linteaux constitués de blocs de schiste droits, appuis des fenêtres en lame de schiste. Dans cette notice, on a regroupé dans chaque maison plusieurs parcelles bâties visibles sur le cadastre de 1825.

* Bois Neuf, les Rues Noblet, maison 3, 1640.

Maison de plan rectangulaire, mitoyenne vers l’ouest d’une ancienne dépendance agricole (?), aujourd’hui transformée en maison.

Maison : rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble ; fort coyau ; au premier étage, cheminée au linteau de schiste portant un écu muet divisé en quatre parties.

Dépendance agricole (?) : rez-de-chaussée surmonté d’un comble à fenêtre incluse ; sur la façade nord, porte à linteau en arc segmentaire portant la date gravée : 1640 (le chiffre 4 est rendu à l’envers) ; deux petits jours de chaque côté.

* Bois Neuf, les Rues Noblet, maison 4, 1702.

Maison de plan rectangulaire, mitoyenne vers l’est d’une ancienne dépendance agricole ( ?), aujourd’hui transformée en maison.

Maison : rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un comble à lucarne à pignon ; le linteau de la porte, en arc segmentaire, porte en son centre un calice encadré de la date 1702, ce qui indique une maison construite pour un prêtre.

Dépendance agricole (?) : rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne à pignon formant travée avec la porte.

* Bois Neuf, les Rues Danet, maison 5, milieu 19e siècle.

Édifice de plan rectangulaire orienté vers l’ouest ; logis à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante ; prolongée au sud par un cellier. Piédroits des baies en moellons de schiste (lucarne en briques), linteaux de bois et appuis en lames de schiste.

Sur le cadastre de 1825, cette maison est colorée en jaune, ce qui indique qu’elle est alors en ruine.

* Bois Neuf, les Rues Moisan, ferme 6, limite des 18e et 19e siècles ? et 1905 ?

Édifice de plan rectangulaire construit à la place d’un bâtiment présent sur le cadastre de 1825.

Rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies en pierres de taille de schiste non calibrées ; linteaux des lucarnes légèrement cintrés.

Bâtiment en rénovation : seul un mur de refend, à droite de la porte d’entrée, portant deux cheminées adossées, détermine deux pièces ; grandes cheminées en schiste actuellement démontées, encadrées de niches murales doublées de schiste. Entre les deux lucarnes, remploi d’une bouche à feu (?) ancienne, sur laquelle est gravée la date 1905. Évier constitué d’une dalle de schiste posé sous l’une des fenêtres.

La partie gauche du bâtiment servait de grange ou de remise ; un four à pain présent sur le cadastre de 1825 a été déplacé d’est en ouest ; l’est d’une soue à cochon à deux loges, dans le prolongement du logis.

* Bois Neuf, les Rues Moisan, ferme 7, limite 17e-18e siècle.

Logis-étable à pièce unique de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante formant travée avec la porte ; prolongé à l’ouest par un cellier ou une étable ; coyau important. Piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appuis en lames de schiste.

Croix latine en petits blocs de quartz dans la souche de cheminée.

* Bois Neuf, les Rues Pellerin : maison 8, 1er quart 19e siècle.

Logis à pièce unique de plan massé ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et appuis en lames de schiste ; prolongé par un cellier.

Dans l’écart, présence d’une soue (fig. 48) caractéristique du 19e siècle, dont les deux loges sont couvertes par un toit en appentis.

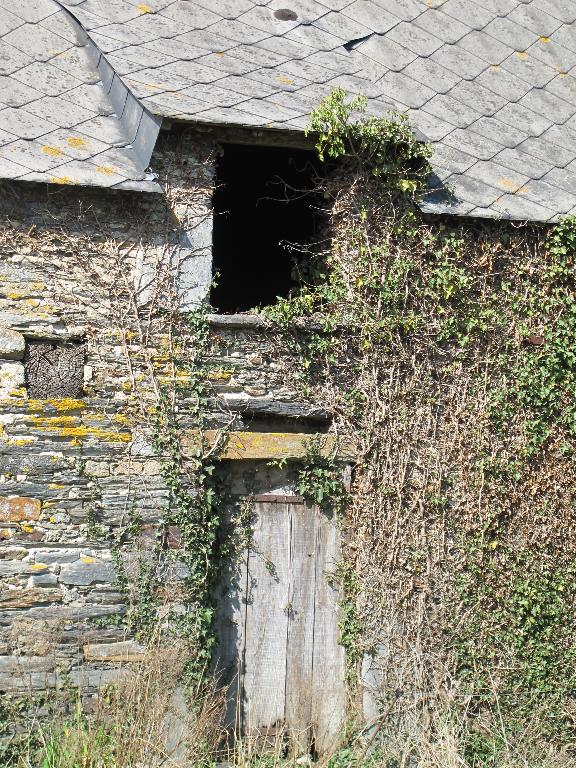

* Les Bourdonnaise, la Guihaie nord, maison (sélection), 17e ou 18e siècle.

Logis à pièce unique de plan massé, aujourd'hui en ruine ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble ; murs en moellons de schiste en carreaux et boutisses. À l'intérieur, grande cheminée en schiste, à linteau imposant, encadrée de niches murales. Murs chaulés, sol en terre battue. À droite de la porte, une armoire murale avec évier. Petit cellier ou resserre au nord.

ÉCART de la Brissais (sélection)

* La Brissais, ferme 1, aujourd'hui maison, 1er quart 20e siècle.

Logis de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de granite calibrées.

Prolongé à l’ouest par une dépendance aujourd’hui transformée en logement et garage ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante rampante formant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appuis en lames de schiste. Le puits est couvert en dalles de schiste ; le four à pain est isolé.

* La Brissais, ferme 2, aujourd'hui cellier, 2e moitié 19e siècle.

Logis-étable à deux portes, de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante rampante ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et appui en lame de schiste ; la porte de l’étable a été bouchée.

* La Brissais, maison 3, milieu 19e siècle.

Logis de plan massé à pièce unique sans fenêtre ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à fenêtre incluse ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appui en lame de schiste ; toiture en zinc.

* La Brissais, ferme 4, aujourd'hui maison, 4e quart 19e siècle.

Logis de plan rectangulaire à pièce unique devenu logis à deux pièces grâce à la transformation de l’étable en pièce d’habitation ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à deux lucarnes passantes rampantes ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois (fenêtres) ou de schiste (porte) et appuis en lames de schiste. Grande cheminée en schiste dont les consoles dépassent du mur-pignon est.

* La Brissais, ferme 5, aujourd'hui maison, 4e quart 19e siècle.

Logis-étable à une porte de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante rampante, rehaussée ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appuis en schiste ; agrandi d’une remise aujourd’hui transformée en garage.

* La Brissais, ferme 6, milieu 19e siècle.

Logis-étable de plan massé à pièce unique sans fenêtre ; la seconde porte est bouchée ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante rampante, rehaussée ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appui de schiste.

* La Brissais, ferme 7, aujourd'hui maison, limite des 18e-19e siècles.

Logis-étable à deux portes de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux des portes en bois, délardés ; cheminée en schiste sur le mur pignon est.

Cellier isolé surmonté d’une resserre, construit après 1825.

* La Burgotais, ferme 1, 19e siècle.

Logis-étable à pièce unique de plan rectangulaire à une porte ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à fenêtre incluse (ou ancienne lucarne passante ?) ; étable à droite de l'entrée, éclairée par un petit jour ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois ; une soue en perpendiculaire sur le devant de la ferme.

* La Burgotais, ferme ?, aujourd'hui maison 2, 1re quart 20e siècle.

Édifice de plan rectangulaire constitué de deux parties ; à droite, logis double en profondeur à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à deux lucarnes passantes à pignon formant travée avec les fenêtres inférieures ; encadrement des baies alternant la pierre de taille de granite et les briques.

L’interrogation à propos de la dénomination « ferme » est liée à la partie gauche du bâtiment : il n’y a pas de collage entre la travée centrale de fenêtres et la porte de gauche, qui pouvait donc abriter une étable, par exemple ; seuls les encadrements des trois baies de gauche ont été refaits – plus tard – à l’imitation des autres, mais en utilisant du granite reconstitué au lieu du granite qui alterne avec les briques dans la partie de droite.

* Les Cormiers, maisons 1, milieu 19e siècle.

Édifice de plan rectangulaire abritant deux logis jumelés à pièce unique ; portes centrales ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante, donnant entre les deux portes ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et appuis en lames de schiste.

* Les Cormiers, maisons 2, 17e ou 18e siècle.

Ensemble de deux maisons mitoyennes de plan rectangulaire orientées au nord ; logis à pièce unique séparés par un cellier ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante ; piédroits des portes en moellons de schiste, ceux du logis de gauche en pierres de taille de schiste, linteaux de la porte du cellier et des lucarnes en bois, appuis en lames de schiste ; une fenêtre sur l’élévation sud de chaque logis ; grandes cheminées en schiste.

* Crélier, ferme, aujourd’hui maison, 1661.

Ferme de plan rectangulaire comportant un logis encadré d’une étable (disparue) et d’une soue perpendiculaire, couverte d’un toit en appentis et surmontée d’une resserre ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à fenêtre incluse sous le toit formant travée avec la porte ; murs en moellons de schiste en carreaux et boutisses, et quelques blocs de quartz ; appuis des baies en lames de schiste, linteaux en bois sauf celui de la porte du logis constitué d’un bloc de schiste gravé de la date 1661 ; blocs de calcaire dans les montants de la fenêtre sous le toit ; l’ancien four à pain a été transformé en garage.

* La Croix Piguel, maison 1, 19e siècle.

Maison de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante (rehaussée ?) ; murs en appareil mixte de schiste et granite ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et appuis en schiste.

* La Croix Piguel, maison 2, limite des 19e-20e siècles.

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, appuis des baies en pierre de taille de schiste, comme le linteau de la lucarne, linteaux des baies inférieures en granite.

* Au sud de la Croix Piguel, La Maison Gru, maisons, 1er quart 20e siècle.

Édifice de plan rectangulaire abritant deux logis à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux et appuis en pierre de taille de schiste, linteaux des lucarnes légèrement cintrés ; les murs du logis est sont enduits ; dépendance (cellier ?) sur la façade nord, couverte d’un toit en appentis. Le logis ouest porte une croix latine en petits blocs de quartz sur le mur-pignon ouest.

* L’Espérance, maisons, 1er quart 20e siècle.

Logis jumelés à portes symétriques ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à deux lucarnes passantes à pignon, formant travées avec les fenêtres inférieures ; murs-pignons enduits, ceux des autres façades devaient l’être, à en juger par l'épaisseur des encadrements des baies ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; linteaux des lucarnes cintrés.

* L’Étier, ferme, 19e siècle.

Logis-étable à pièce unique, de plan rectangulaire ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec la porte principale ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois.

ÉCART du Galivier (sélection)

* Le Galivier, maison 1, 1947.

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir, double en profondeur ; rez-de-chaussée sur sous-sol, surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; linteau de la lucarne droit gravé de l’inscription : G 1947 S. Puits couvert en dalles de schiste, four à pain isolé, cellier, remise.

* Le Galivier, ferme 2, 18e siècle.

Logis de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à fenêtre incluse sous le toit (bouchée) ; murs en moellons de schiste en carreaux et boutisses, et quelques blocs de quartz ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteau et appui de la fenêtre en lame de schiste ; linteau de la porte : bloc de schiste dégrossi. Four à pain en prolongement de la cheminée, contre le mur pignon ; soue isolée à deux loges, surmontée d’une petite resserre et couverte en appentis.

* Le Galivier, ferme 3, 18e siècle.

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante. Porte unique ; séparation entre le logis et l’étable par des palis de schiste ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste.

* Les Gaudines de bas, maison 1 (sélection), 1665.

Maison de plan massé à une pièce par niveau, orientée au sud ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; la lucarne à pignon du comble à surcroît (récente ?) forme travée avec la fenêtre et la porte à linteau imposant en schiste. Édifice en moellons de schiste selon la technique de carreaux et boutisses ; cheminée en schiste. Ouvertures récentes à linteaux de bois et appuis de schiste sur le mur pignon est.

* Les Gaudines de bas, ferme 2, 17e ou 18e siècle.

Édifice de plan rectangulaire ; logis-étable à porte unique ; rez-de-chaussée - surmonté d’un comble aujourd’hui disparu ; maçonnerie des murs selon la technique des carreaux et boutisses et chaînes d’angles harpés en longs moellons ; linteaux des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et appuis en schiste ; dépendances sur la façade nord.

* Les Gaudines de haut, maisons, limites des 19e-20e siècles.

Édifice de plan rectangulaire abritant deux logis jumelés ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à une lucarne passante rampante située au centre du bâtiment ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en pierre de taille de schiste, appuis en schiste (certains remplacés en ciment) ; la porte du logis de droite a été remplacée par une fenêtre.

Dans l'écart, un grand fournil est prolongé par un four à pain.

* La Grosse Née, ferme aujourd’hui maison, 19e siècle.

Ferme présente sur le cadastre de 1825, dont la façade a été reprise à la fin du 19e siècle. Édifice de plan rectangulaire ; logis à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste non calibrées. La partie ouest était peut-être consacrée aux activités agricoles : étable surmontée d’une gerbière transformée aujourd’hui en lucarne. C'est aujourd'hui un logement. Dans l'écart existe un imposant fournil avec son four à pain.

ÉCART du Guélin (sélection)

* Le Guélin, maison 1, 14 rue du Golfe, limite des 18e-19e siècles.

Bâtiment de plan rectangulaire exposé à l’ouest ; logis à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante formant travée avec la fenêtre ; maçonnerie en moellons de schiste, grès et quartz enduite ; encadrements des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et appuis en schiste ; petite fenêtre à grille forgée sur la façade est ; la toiture a été rehaussée comme on le voit sur le mur-pignon nord. Cellier mitoyen ; puits en maçonnerie.

* Le Guélin, maison 2, 22 rue du Golfe, limite des 18e-19e siècles.

Logis à pièce unique à plan massé ; surmonté d’un comble à lucarne passante rampante formant travée avec la porte ; encadrements des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en schiste ; une fenêtre a été ouverte dans le mur-pignon.

* Le Guélin, maison 3, 26 rue du Golfe, 1903.

Maison faisant partie d’un alignement ; logis de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarnes passantes à pignon formant travée avec les fenêtres ; piédroits des baies en pierres de taille de granite (linteaux et appuis) et briques simulant des harpes. Un lignolet porte la date 1903 percée dans une ardoise.

* Le Guélin, ferme 4 (sélection), 42-44 rue du Golfe, 2e moitié 18e siècle.

Le cadastre de 1825 montre un bâtiment isolé de même emprise que celui d’aujourd’hui, mis à part une longue dépendance sur la façade nord. Il se présente sous la forme d’un rectangle simple en profondeur. Maçonnerie des murs en appareil mixte de schiste, granite et quartz ; corniche en bois ; toit à longs pans à croupe. La disposition resserrée des trois travées centrales indique l’emplacement du logis : rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; les fenêtres à feuillures ont des encadrements en moellons de schiste, un appui en lame de schiste (sauf celle de droite, refaite : appui ciment et linteau en bois, comme celui de la porte) ; linteau en schiste au rez-de-chaussée et en bois, cintré, à l’étage.

Le bâtiment se prolonge de chaque côté du logis. À l’est, une dépendance dont la petite porte a été bouchée (?), surmontée d’un grenier auquel on accède par une gerbière à linteau de bois délardé ; Elle se prolonge par une grange ou une remise dont la grande porte s’ouvre sur le petit côté est du rectangle ; un appentis postérieur perpendiculaire dans l'angle nord-est, prolongé par une rangée de palis, laisse supposer l'existence d'une soue. À l’ouest, quelques bouleversements dans la maçonnerie au niveau de la souche donnent à penser à une transformation dans la destination de cette partie du bâtiment ; le linteau de la porte est constitué d’une pierre de taille de schiste, celui de la fenêtre (appui en ciment) remploie un linteau de cheminée monté à l’envers.

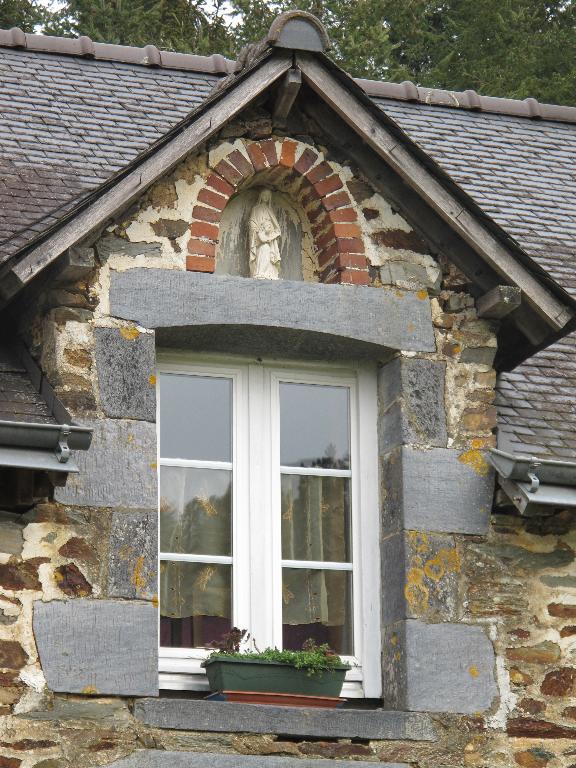

* Le Guélin, maison 5, 4 rue du Guélin, 1899.

Maison de plan massé de type ternaire : double en profondeur et pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; murs en moellons enduits ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de granite calibrées ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; toit à demi-croupes ; au-dessus de la travée centrale, niche à statuette gravée de la date 1899.

* Le Guélin, maison 6 (sélection), 9 rue du Guélin, 1922.

Maison de plan massé ; sous-sol et rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; maçonnerie en moellons enduits ; sur les élévations sud et ouest, deux travées de baies en plein cintre encadrées en alternance de pierres de taille de granite et de briques ; trois bandeaux de briques sur la façade sud ; trois souches de cheminée dans les angles NO, SO et SE ; toit à croupes.

* Le Guélin, ferme 7, aujourd'hui maison, 5 impasse du Petit-Doucet, limite des 18e-19e siècles.

Édifice de plan rectangulaire abritant aujourd'hui un logis à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; prolongé par des dépendances agricoles : étable et remise transformées en logement ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble accessible par une gerbière ouverte sur le mur pignon ouest ; toit en tôle ondulée. Toutes les baies ont été refaites.

* Le Guélin, maison 8, 1 rue des Battages, 18e siècle ?

Logis à pièce unique de plan massé ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne rampante probablement rehaussée ; encadrement des baies en moellons de schiste, linteaux en bois ; fenêtre ouverte dans le mur-pignon.

ÉCART de Hinga (sélection)

* Hinga, ferme 1, 18e siècle.

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante ; encadrements des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste. Étable et soue dans l’alignement.

* Hinga, ferme 2, 18e siècle.

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante. Porte unique ; encadrements des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste. Puits couvert en dalles de schiste.

* Hinga, ferme 3, 18e siècle.

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante ; encadrements des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste.

* Hinga, ferme 4, aujourd'hui maison, 2e moitié 19e siècle.

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon. La porte du logis, à droite, a été transformée en fenêtre, de même que la porte de l’étable à gauche. L’ancienne fenêtre, au centre, a été transformée en porte ; encadrements des baies en moellons de schiste, linteaux et appuis des baies du logis en lames de schiste, ceux de l’ancienne étable en bois et ciment. Le mur a été rehaussé.

* Hinga, ferme 5, aujourd'hui maison, 19e siècle ?

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; la fenêtre actuelle (linteau bois, appui schiste) était probablement la porte de l’ancienne étable ; la porte semble remployer un linteau de schiste portant l’inscription : 1615 IHS I. IOUGAU ; mur rehaussé ; lucarne rapportée ? (fig.).

* Hinga, maison 6, 17e siècle.

Maison de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon (ajouté ?) formant travée avec la porte qui a été rehaussée ; cette porte présente une caractéristique rencontrée par ailleurs sur la commune : deux longs piédroits de schiste surmontés de moellons ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux des porte et fenêtre en schiste ainsi que l’appui de la lucarne dont le linteau est en bois. Cheminée à grand linteau de schiste caractéristique du 17e siècle, comportant des niches dans le cœur ; petite armoire murale à vantail.

* Ker Anna, maison, vers 1905 (renseignement oral).

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir, double en profondeur ; rez-de-chaussée sur sous-sol, surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste non calibrées ; linteau de la lucarne cintré ; niche à statuette en brique au-dessus de la lucarne.

* Ker Lanoë, maisons, 1907.

Ensemble de deux maisons contemporaines construites en alignement ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en pierre de taille de schiste.

À droite, ancien logis à pièce unique prolongé à l’ouest par un café (?, renseignement oral) dont on a transformé la porte en fenêtre. La maison a été rehaussée, une porte a été ouverte dans le mur-pignon est. Un lignolet porte la date 1907 percée dans une ardoise.

À gauche, logis à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; fenêtres élargies, leur appui est en ciment.

Puits en maçonnerie couvert en dalles de schiste.

ÉCART de la Luardaye (sélection)

* La Luardaye, ferme 1, 17e siècle et vers 1930.

Sur le cadastre de 1825 (parcelle 766), la ferme au plan très allongé se composait, d’ouest en est, d’un logis, d’une grange à la grande porte cintrée, d’une étable et d’une petite porcherie se détachant sur la façade.

Le logis primitif a été agrandi, vers 1930, d’un logis disposé en perpendiculaire (collage à gauche de la fenêtre du premier logis) et qui comporte un étage de comble ; la porcherie a été supprimée : à l’est, la seconde travée porte-lucarne a été ouverte à cet emplacement.

Les encadrements des baies sont en pierres de taille de granite moulurées (grange et linteau de la porte de la 1ère travée), en bois (linteaux) et lames de schiste (appuis), et en brique (logis). Dans le mur-pignon est est ouverte un jour de défense (?).

* La Luardaye, maison 2, 1770.

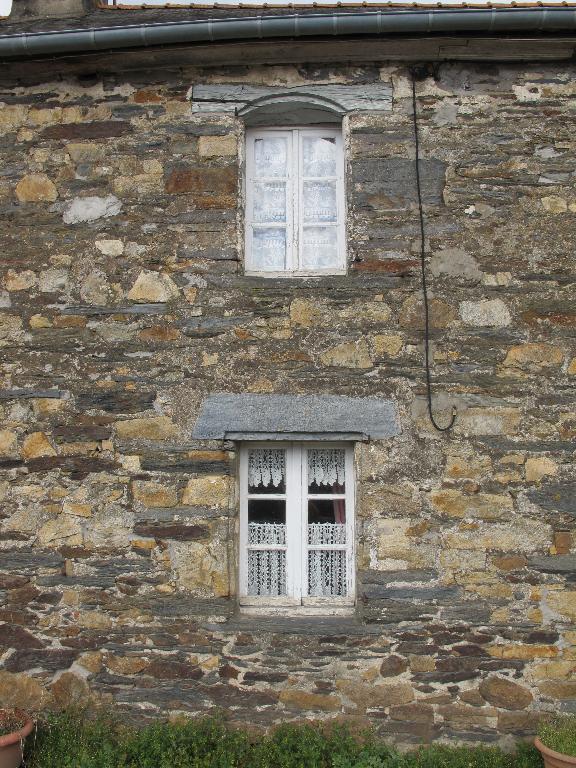

Grande maison de plan rectangulaire orientée au nord ; type ternaire à double orientation ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré et d’un étage de comble ; fenêtres en quinconce sur l’élévation nord, à piédroits en moellons de schiste et linteaux en pierre de taille de schiste ; trois travées sur l’élévation sud à piédroits en moellons de schiste et linteaux de granite délardés (dont certains sont refaits ?) ; le linteau de la fenêtre centrale porte la date 1770 gravée.

Maison prolongée vers l’ouest par un logis à pièce unique dont la cheminée comporte un linteau en schiste et des piédroits en bois, deux niches murales latérales et deux niches murales dans le cœur.

* La Luardaye, maison 3, 1er quart 20e siècle.

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste non calibrées ; le linteau de la lucarne est légèrement cintré.

* La Luardaye, ferme 4 (sélection), aujourd'hui maison, limite des 18e et 19e siècles.

Ancien logis-étable à porte unique, appelé parfois "La Bergerie", surmonté d'un comble à lucarne passante rampante. Les murs sont construits en moellons de schiste ; piédroits en moellons de schiste, linteaux en bois, sauf celui du jour de l'étable, à droite (schiste).

La restauration récente a conservé notamment le volume de l'édifice, le linteau de bois ancien de la fenêtre du rez-de-chaussée et le long larmier en schiste au-dessus du linteau de la porte d'entrée ; le lignolet a été reconstitué. Les désordres qui apparaissent dans la maçonnerie de la travée de fenêtres peuvent laisser penser qu'elles ont été agrandies.

* La Mernais, logis jumelés (sélection), 1666.

Ensemble de plan rectangulaire de deux logis jumelés contemporains orientés vers le sud-ouest ; rez-de-chaussée surmonté d'un comble dont la lucarne rampante forme travée avec la porte du logis ouest, qui porte la date 1666 ; portes à linteau imposant, monolithe, en schiste sur deux faux corbelets ; linteau doublé par une pièce de bois identique, le palâtre ; piédroits en moellons de schiste. Logis séparés par une cloison, probablement en palis de schiste : les trous dans la poutre centrale sont peut-être les témoins des chevilles auxquelles on fixait les palis. Dans les deux logis, poutres chanfreinées et solives portent le plafond ; les solives du logis ouest sont plus anciennes. Les extrémités des poutres sont protégées par un larmier. Le coyau est important. Dans le comble, charpente à arbalétriers légèrement courbes (en upper-cruck), maintenues dans la partie supérieure du mur.

Le logis ouest est le témoin le plus complet. Mur ouest, cheminée en schiste à piédroits chanfreinés et consoles moulurées ; à droite, une niche murale revêtue de schiste ; traces de chaux sur les murs, comme d’habitude dans un édifice habité. Face à la porte, vestige de cloison en palis perpendiculaire au mur nord : l’existence d’une petite étable. Au-dessus de cette étable, une solive chanfreinée, perpendiculaire au mur : emplacement de l’ancien escalier.

Le mur-pignon est du logis étant détruit, on ne peut que supposer qu’il supportait lui aussi une cheminée donnant ainsi une disposition symétrique au logis. Lors de la construction de l’appentis nord (cellier ?), une porte fut ouverte dans la salle du logis est. Cet appentis figure déjà sur le cadastre de 1825.

Les deux logis sont encadrés, à l’est et à l’ouest, par deux bâtiments mitoyens figurant tous deux sur le cadastre de 1825. Celui de l’est ne comportait qu’une pièce, à cheminée en bois, surmontée d’un comble. Celui de l’ouest se poursuit par une soue à porc à deux loges surmontées d’une petite resserre sous un toit en appentis.

* Le Moulin de la Née, maison 1, 2e moitié 19e siècle.

Maison de plan massé à pièce unique dans un alignement de maisons ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante formant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois et lames de schiste.

* Le Moulin de la Née, maison 2, 1er quart 20e siècle.

Maison de plan massé de type ternaire : double en profondeur, des pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir central ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage de comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; mur de façade enduit.

Dépendance ajoutée au nord, sous un toit en appentis.

* Les Nées, ferme, 1er quart 20e siècle.

Logis de plan rectangulaire à deux pièces ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste non calibrées ; lucarne à linteau en bois et appui en ciment ; enduit partiel récent.

* La Plissonnais, ferme 1 (sélection), 18e siècle.

Logis-étable à porte unique surmonté d’un comble à lucarne passante rampante ; il ne semble pas y ait eu d'aération pour la partie étable, à droite, sauf si elle se trouvait sur le mur postérieur ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appui de la lucarne en lame de schiste. Édifice détruit après 1983.

* La Plissonnais, maison 2, 1er quart 20e siècle.

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; le linteau de la lucarne est légèrement cintré.

* Prénoué, maison, 18e siècle ?

Logis de plan massé sans fenêtre ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante faisant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appui en lame de schiste. Dans l’écart se trouve une porcherie en palis de schiste.

ÉCART de Rieux (sélection)

* Rieux, maison 1, 18e siècle ?

Maison de plan allongé aujourd’hui en ruine. Porte en pignon surmontée d’une fenêtre ; tour d’escalier dans l’angle sud-est, abritant un escalier un escalier en vis en pierre ; fruit à la base du mur sud ; cheminée en schiste sur le pignon ouest ; encadrement des baies en schiste avec des linteaux décorés d’accolade.

* Rieux, maison 2, 1937.

Maison de plan massé à une pièce par niveau ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage de comble éclairé par une fenêtre surmonté d’un petit pignon ; montants des baies en brique, linteaux en bois.

* Rieux, maison 3 (sélection), 1665.

Maison de plan allongé, orientée au sud, à une pièce par niveau ; des moellons semi-réguliers de schiste constituent les piédroits de la porte et soutiennent un énorme linteau de schiste monolithe gravé de la date 1665, doublé d'un palâtre de bois qui reprend soigneusement les moulurations du linteau. Fenêtre du rez-de-chaussée elle-même bordée de moellons relativement réguliers qui portent un linteau constitué d'une lame de schiste où se retrouve le même soin. Fenêtre du premier étage (rehaussée ?) à linteau de bois et appui de schiste. Cet emploi du schiste dans les baies est particulièrement représentatif du territoire.

Escalier droit en bois adossé contre le mur ouest, face à la cheminée dont le linteau en granite est assemblé comme pour une cheminée de schiste ; niches murales dans le cœur de la cheminée et de part et d'autre d'elle. Plafond à grosses poutres et solives.

Sur le cadastre de 1825 est dessiné un petit bâtiment sur l’élévation sud, qui est sans doute une soue à porcs perpendiculaire au logis et qui a aujourd’hui disparu. Un puits est encastré dans la maison voisine, à l'est.

* Rieux, maison 4, 16e ou 17e siècle.

De cette maison ne subsistent que des vestiges : grande cheminée en granite, dont le linteau a disparu, accompagnée d’une niche murale ; petite fenêtre à encadrement mouluré sur laquelle on a représenté une croix ; grande crossette en forme de chien ; linteau du 15e siècle orné de choux gothiques.

* Rieux, maison 5, 2e moitié 19e siècle.

Maison de plan allongé orientée vers l'ouest ; rez-de-chaussée surmonté d'un comble à fenêtre incluse formant travée avec la porte ; piédroits de la porte en moellons de schiste et linteau en bois ; encadrements des fenêtres en blocs de granite et de schiste ; le linteau en arc segmentaire de la fenêtre inférieure est délardé. La façade postérieure présente de nombreux bouleversements dans la maçonnerie ; on y a remployé des blocs de granite, dont certains sont moulurés, pour les encadrements de la fenêtre et de la porte dont le linteau chanfreiné est soutenu par deux coussinets.

Dans le chemin, derrière la maison 2, un puits couvert en dalles de schiste, porte la date 1872.

* La Roche, maison 1, 1er quart 20e siècle.

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste non calibrées ; le linteau de la lucarne est légèrement cintré.

* La Roche, ferme 2, aujourd'hui maison, 2e moitié 19e siècle.

Bâtiment de plan rectangulaire abritant un logis-étable à pièce unique à une porte ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste.

* Les Rues Aron, ferme (sélection), 16e siècle ?

Logis-étable à une pièce de plan rectangulaire orienté au sud et construit en moellons de schiste ; dans les murs-pignons, le schiste est associé à de petits blocs de grès, disposés en bandes horizontales.

Le rez-de-chaussée est surmonté d’un comble à surcroît à gerbière incluse sous le toit, formant travée avec la porte nord ; on y accédait par une échelle. L’énorme linteau de la porte, en bois comme celui de la gerbière, est protégé par un larmier de schiste. L’appui de la gerbière est constitué d’une lame de schiste. Le reste de cette façade nord est aveugle.

L’élévation sud est percée d’une porte – aujourd’hui bouchée – faisant presque face à la porte nord, et de deux petites fenêtres de part et d’autre d’elle ; pas d’ouverture sur le comble ; important coyau ; on peut remarquer un léger fruit dans l'angle sud-ouest, venant sans doute compenser la légère pente du terrain.

À l’intérieur, la ferme se compose d’un seul espace, sans trace de cloison visible. Chaque mur-pignon accueille une cheminée en schiste, très légèrement encastrée ; celle de l’est est plus soignée : son linteau repose sur des consoles chanfreinées et moulurées à double ressaut ; les piédroits monolithes (celui de gauche a disparu) sont également chanfreinés et moulurés. La cheminée ouest est plus simple : le linteau, aujourd’hui disparu, reposait sur des consoles moulurées à simple ressaut, qui débordent largement sur le mur-pignon ; elle ne comporte pas de piédroits ; elle servait probablement à cuire la nourriture pour les animaux.

La partie à l’est de la porte principale était sans doute consacrée à l’habitation, comme on peut le déduire de quelques aménagements : en face de la porte en entrant, un vaisselier mural à deux étagères en lames de schiste, la cheminée déjà décrite, une niche tapissée de schiste sous la fenêtre et quelques palis de schiste formant une protection vis-à-vis de la porte sud ; enfin, ses murs étaient chaulés, ce qui n’est pas le cas à l’ouest.

Le plafond du logis et de l’étable est supporté par des poutres très rapprochées qui sont implantées très bas : les linteaux des cheminées en dépassent à peine. Le sol est en terre battue.

* Les Rues Daniel, ferme 1, aujourd'hui maison, 18e siècle.

Bâtiment de plan rectangulaire orienté vers le nord ; logis-étable à pièce unique à une porte ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à fenêtre incluse sous le toit ; murs en moellons de schiste et grès ; piédroits de la porte en moellons de schiste, linteau en pierre de taille de schiste ; encadrements des fenêtres en blocs de schiste le linteau de la fenêtre incluse : bois.

* Les Rues Daniel, maison 2, 19e siècle.

Maison de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante rampante formant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste.

* Les Rues Vonin, ferme, 19e siècle et 1921.

Édifice de plan rectangulaire abritant deux logis juxtaposés ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à deux lucarnes passantes à pignon formant travée avec les portes ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; un enduit était prévu sur le mur étant donnée l’épaisseur des pierres de taille par rapport au mur ; les linteaux des lucarnes, légèrement cintrés, sont surmontés d’une croix latine en culs de bouteille.

Logis est : deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; la fenêtre de droite a été remplacée par une porte et élargie ; la fenêtre de gauche est surmontée d’une niche à statuette portant l’inscription en caractères réguliers : M F / 1921 ; une autre plaque de schiste, à gauche, porte l’inscription gravée, plus rudimentaire : Faite par R L et M L.

Logis ouest à pièce unique dont la fenêtre a été transformée en porte.

De l’autre côté de la rue sont les dépendances de la ferme du 19e siècle : étable surmontée d’un grenier, à linteaux en bois délardé et appui en lame de schiste, ainsi qu’un puits maçonné couvert en dalles de schiste.

* Saint-Léonard, maison 1, 1ère moitié 19e siècle.

Maison de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante ; appentis postérieur ajouté : cellier surmonté d’une resserre ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste.

* Saint-Léonard, maison 2, 2e moitié 19e siècle.

Maison de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à fenêtre incluse sous le toit formant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste. Gros bloc de quartz dans l’écart.

* Saint-Mathurin, maison 1, 4e quart 19e siècle.

Maison de plan rectangulaire à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon, formant travée avec la porte ; linteaux des baies en pierres de taille de schiste; linteau de la lucarne cintré ; murs enduits ; appuis des fenêtres en ciment.

* Saint-Mathurin, maison 2, 1864.

Maison de plan massé à deux pièces superposées : rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteau en bois au rez-de-chaussée, en schiste pour la fenêtre à feuillure de l'étage, qui porte la date gravée : 1864 ; une fenêtre ouverte sur la façade nord.

* La Santé, ferme, vers 1900 (renseignement oral).

Édifice de plan rectangulaire abritant un logis-étable ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à deux lucarnes passantes à pignon ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux de bois et appuis de schiste.

Puits couvert en dalles de schiste ; à l’entrée de la ferme, un ancien fournil avec four à pain a été agrandi en largeur et en hauteur.

ÉCART de la Touche (sélection)

* La Touche, maison 1, 1er quart 19e siècle.

Maison de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à fenêtre incluse sous le toit formant travée avec la fenêtre ; maçonnerie en carreaux et boutisses ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois. Édifice en mauvais état ; la souche a disparu.

* La Touche, maison 2, 1er quart 19e siècle.

Maison de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à fenêtre incluse sous le toit formant travée avec la porte ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en schiste ; remploi d’un linteau à accolade sur la porte ; l’appui de la fenêtre supérieure est en schiste.

* La Touche, maisons jumelles 3, 1er quart 19e siècle.

Ensemble de maisons jumelles orientées au nord ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois ; des poutres de forte section supportent le sol du comble. Désordres dans la maçonnerie ; les lucarnes ont été rehaussées.

* La Touche, maison 4, 1er quart 20e siècle.

La maison, de plan rectangulaire, occupe l’emplacement d’un petit édifice de plan massé sur le cadastre de 1825 (parcelle 92) ; rez-de-chaussée à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir surmonté d’un comble à lucarne passante formant travée avec la porte ; encadrements des baies harpés en pierre de taille de schiste non calibrées ; linteau de la lucarne cintré.

* La Touche, maison 5, 18e siècle ?

Maison de plan rectangulaire à pièce unique, en rez-de-chaussée ; piédroits des baies en moellons de schiste, leur linteau en schiste ; corniche en quart de rond en schiste ; important coyau.

* La Touche, ferme, aujourd’hui maisons 6 et 7, 1er quart 19e siècle et 1er quart 20e siècle.

Les maisons 6 et 7 occupent aujourd’hui l’emplacement d’une ferme dessinée sur le cadastre de 1825 (parcelle 155) ; dans l’angle sud-ouest, la soue a disparu ; au nord, sur l’élévation postérieure, le four à pain est aujourd’hui occupé par un logis.

Maison 6 de plan rectangulaire : rez-de-chaussée à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir surmonté d’un comble à deux lucarnes passantes formant travée avec les fenêtres ; encadrements des baies harpés en pierre de taille de schiste calibrées ; l’enduit a disparu ou n’a jamais été posé.

Maison 7 de plan rectangulaire : rez-de-chaussée à deux pièces symétriques de part et d’autre d’un couloir surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon ; encadrements des baies harpés en pierre de taille de granite calibrées ; l’enduit a disparu ou n’a jamais été posé. La porte autrefois centrale a été remplacée par une fenêtre, les deux fenêtres latérales ont été transformées en portes.

* La Touche, maison 8, 1er quart 19e siècle et 1er quart 20e siècle.

Les trois parcelles bâties présentes sur le cadastre de 1825 (148 à 150) forment aujourd’hui deux logis ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passantes à pignon ; les murs sont enduits ; les encadrements des baies sont en ciment ; léger fruit à la base du mur principal.

À l’ouest, logis à une pièce, lucarne formant travée avec la fenêtre ; à l’est, logis à deux pièces symétriques, lucarne formant travée avec la porte.

* Trélan, ferme 1, 17e siècle ?

Bâtiment de plan rectangulaire qui abrite un logis-étable à pièce unique et deux portes ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante rampante formant travée avec la porte du logis ; murs en schiste, granite et quartz, maçonnerie en carreaux et boutisses ; les souches ont disparu.

Logis : porte cintrée en pierre de taille de granite ; fenêtre à encadrement de blocs de granite (remplois ?) ; petit jour en schiste ; lucarne à appui en lame de schiste et linteau de bois, rehaussée par des blocs de poudingue et de granite. Étable : piédroits de la porte en moellons de schiste, linteau de bois ; jour en blocs remployés de granite ; les abouts de poutre qui portent le plancher du comble sont protégés par des larmiers de schiste. De l’autre côté de la route, une remise couverte en appentis s’appuie contre le mur d’une parcelle enclose de l’ancien manoir.

* Trélan, ferme 2, 1905.

Il ne subsiste rien du manoir de Trélan qui était le siège d’une importante seigneurie dont dépendaient le presbytère et l'église : la chapelle du côté nord s’appelait la chapelle de Trélan ; il figurait encore sur le cadastre de 1825, entouré des parcelles qui en dépendaient et dont la grande taille contraste avec le laniéré environnant.

À sa place a été construite en 1905 un bâtiment qui abritait peut-être des logis jumelés ou un logis à deux pièces surmonté d’un comble à lucarnes passantes à pignon formant quinconce avec les baies inférieures ; encadrements des baies harpés en pierre de taille de granite de hauteur calibrée ; les murs étaient peut-être enduits à l’origine. Écuries en alignement.

* Le Val, ferme 1 (sélection), 18e siècle.

Logis de plan massé à pièce unique, encadré d’une remise et d’une soue perpendiculaire, en retrait surmontée d’une petite resserre et couverte d’un toit en appentis, ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois, appuis en lames de schiste.

* Le Val, maison 2, vers 1900.

Maison de plan rectangulaire à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon ; piédroits des baies harpés et chaînes d’angle en pierres de taille de granite calibrées (sauf la lucarne). La grange visible à gauche du logis sur le cadastre de 1825 a disparu.

ÉCART de Véret (sélection)

* Véret, maison 1 (sélection), 17e siècle ?

Maison de plan massé à pièce unique ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte. La façade, très soignée, a peut-être été entièrement remontée : porte à pilastres à chapiteaux moulurés ; fenêtre très haute à linteau « crénelé » ; lucarne dont le fronton est orné d’une pierre de schiste cintrée portant une croix encadrée de la date 1748. La cheminée adossée à colonnettes, habituellement utilisée à l'étage, porte un très grand linteau de schiste ; plafond à poutres chanfreinées et solives ; sous la fenêtre, la pierre d’évier en schiste a disparu. Cette pièce est doublée au nord par un cellier auquel on accède par une porte en plein cintre en grès, moulurée comme la porte d’entrée.

* Véret, maison 2, 1728.

Édifice de plan rectangulaire abritant un logis à pièce unique mitoyen d’un cellier ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à lucarne passante à pignon formant travée avec la porte ; murs en moellons enduits sur lesquels sont simulées les pierres de l’encadrement de la porte de gauche et une chaîne d’angle harpée ; très fort coyau, la souche de cheminée est décalée par rapport au sommet du toit ; piédroits des baies en petits moellons de schiste ; linteaux de la porte de droite, de la porte centrale et de la lucarne en bois ; celui de la porte de gauche en schiste à accolade : remploi (?) sur lequel a été gravée la date 1728.

* Véret, maison 3, 17e siècle.

Maison de plan massé orientée au nord ; rez-de-chaussée surmonté d’un étage carré ; a conservé sur l’élévation nord un linteau en anse de panier du 17e siècle ; sur l’élévation sud, des baies encadrées de grès mouluré et un linteau de porte en schiste à accolade, du 17e siècle, portant la date 1782.

* La Ville Éloy, ferme 1 (sélection), 18e siècle ?

Logis-étable de plan rectangulaire à pièce unique orienté au sud-ouest ; rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne rampante ; piédroits des baies en moellons de schiste, linteaux en bois - délardé pour celui de la porte du logis, à feuillure pour celui de la fenêtre à droite de la porte ; appuis des deux fenêtres et de la lucarne constitués d’une lame de schiste. À l’intérieur, espace en trois parties ; à l’est le logis divisé au 20e siècle par une cloison en bois : sorte de couloir face à la porte ; à droite la salle, rapetissée, avec cheminée à hotte droite à linteau et sommiers en bois ; face à la porte, contre le mur nord et parallèle à lui, une petite poutre suggère l’emplacement de l’escalier ; à l’ouest, étable séparée du logis par une cloison en bois pouvant dater du 18e siècle ; vestiges d’une cheminée (sommiers) ; sol est en terre battue.

* La Ville Éloy, ferme 2, limite des 19e-20e siècles et 1er quart 20e siècle.

Logis de plan rectangulaire à pièce unique ; prolongé par une grange ou une remise, à en juger par la taille du linteau, aujourd’hui transformée en cellier ? La façade du logis a été reprise au début du 20e siècle : rez-de-chaussée surmonté d’un comble à surcroît à lucarne passante à pignon ; piédroits des baies harpés en pierres de taille de schiste calibrées ; le linteau de la lucarne est légèrement cintré ; depuis, porte et fenêtre ont été inversées.

(M. -D. Menant)