Ce dossier correspond à une transcription numérique d’éléments d’enquêtes antérieures à 2000. Tout enrichissement est le bienvenu.

CORRESPONDANCE TOPONYME / COMMUNE

des maisons étudiées

la Boissière | Quelneuc |

le Bourgneuf-de-Haut | Carentoir |

la Buardais | Tréal |

la Buissonais | Cournon |

la Cordonnais | Les Fougerêts |

la Gilardais | Carentoir |

Gourdelais | Quelneuc |

Henleix | Carentoir |

la Herblinaie | Carentoir |

Malleville | Carentoir |

la Margaudais | Carentoir |

le Plessis | Tréal |

la Plissonnais | Saint-Martin-sur-Oust |

les Prés | Carentoir |

le Rocher | Tréal |

le Tay | La Gacilly |

la Touche-du-Mur | Carentoir |

Trignac | Carentoir |

Rieux | Saint-Martin-sur-Oust |

le Val | Saint-Martin-sur-Oust |

la Villio | La Gacilly |

Paramètres de repérage : récapitulation cantonale

Commune | 1a | 1b | 2a | 2b | 3 | total repérage | total sélection | Population 1975 |

Carentoir | 22 | 6 | 2 | 6 | 7 | 43 | 9 | 2355 |

La Chapelle-Gaceline | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 447 |

Cournon | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 469 |

Les Fougerêts | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 644 |

La Gacilly | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 11 | 2 | 1720 |

Quelneuc | 11 | - | - | 5 | 1 | 17 | 2 | 612 |

Saint-Martin-sur-Oust | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1262 |

Tréal | 8 | 1 | - | 4 | 2 | 15 | 3 | 639 |

Total repéré | 67 | 9 | 4 | 24 | 16 | 120 | - | |

Total sélectionné | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 21 |

Type 1a : maison en rez-de-chaussée avec comble à surcroît ; trois baies en élévation antérieure ; plan presque carré

Type 1b : maison en rez-de-chaussée avec comble à surcroît ; absence de fenêtre

Type 2a : cohabitation humaine et animale sous le même toit ; plan allongé divisé par une cloison ; porte unique

Type 2b : cohabitation humaine et animale sous le même toit ; plan allongé divisé par une cloison ; deux portes

Type 3 : Logis indépendant à haut surcroît non habitable ou étage carré ou à fonctions multiples

CARACTÈRES ARCHITECTURAUX

1 – Situation

Habitat dispersé en écart ; très peu de fermes isolées, peu de fermes à plusieurs bâtiments, sinon ajoutés postérieurement. En fait, on a des groupements de petites maisons et quelques dépendances agricoles, avec une nette tendance à l’alignement : les écarts comportent un ou plusieurs alignements, tous hétérogènes et irréguliers, partagés entre plusieurs propriétaires. De nos jours le morcellement de propriété est extrême et va jusqu’à partager un unique bâtiment : exemple à la Villio (La Gacillly) : la salle est à X, l’étable à Y.

Les maisons réellement indépendantes sont rares, mais souvent des logis du XIXe ou du XXe siècle sont venus s’adosser à des logis plus anciens, dont certains, à l’origine, devaient être sans mitoyenneté.

2 – Matériaux

Confirmation de l’utilisation du matériau local : le moellon de schiste, avec différentes variantes de texture et couleur, est le matériau très dominant ; parfois mélange de schiste et quartz ou quartzite de couleur claire : le Plessis (Tréal), la Boissière (Quelneuc). Dans le nord-est du canton, sur la commune de Carentoir, présence de granite (la Gilardais).

Présence de grès ou schiste gréseux à la Touche du Mur (Carentoir), avec granite pour les baies ; la mise en œuvre de ce bâtiment est unique dans le canton, en particulier l’arc en plein cintre à deux rangs de claveaux de la porte d’entrée, selon le système très répandu en nord d’Ille-et-Vilaine. Deux exemples de construction en terre à Corson et la Rosaie (Quelneuc), selon la technique de la « motte » et non du banchage, technique qu’on observe dans le canton voisin de Maure-de-Bretagne.

Sur une dépendance, un exemple de mise en œuvre mixte, utilisant le mur en palis au 1er niveau et le pan de bois au 2e, avec remplissage en torchis sur lattis, a été remarqué.

* Mise en œuvre

Le moellon sans chaîne en pierre de taille est général. Les baies sont en moellon et linteau de bois ou en pierre de taille ; les linteaux sont en schiste ardoisier, posé sur champ et moulurés ou échancrés selon des profils variés. Les arcs, surtout au XVIIe siècle, sont plus souvent monolithes qu’appareillés à claveaux. Les linteaux de bois et les abouts de poutres très souvent apparents en élévation sont protégés par un petit larmier (ex : le Plessis à Tréal).

On retrouve le palis à l’intérieur des maisons pour diviser l’espace : la Villio (La Gacilly), le Plessis (Tréal), la Buissonnaie (Cournon). Les cloisons en palis, généralement bien jointives et montant jusqu’au plafond étaient fixées aux poutres de deux manières : la plus répandue est la fixation dans une rainure pratiquée sous une poutre ; ce système a l’avantage de laisser une trace matérielle après dépose de la cloison. La deuxième manière est plus sommaire : les palis sont fixés sur le côté de la poutre ; en cas de dépose, les traces de la cloison sont moins visibles.

Le système de palis est utilisé aussi de façon très générale pour les cheminées : Henleix (Carentoir) et les niches murales : les Prés (Carentoir). La plupart des croix de chemin du canton emploient cette technique (voir le dossier « Croix monumentales »).

* Clôtures en palis de schiste

Certaines dépendances sont construites en palis ; il s’agit principalement d’enclos de porcheries mais aussi de remises ; ces constructions se voient sur tout le canton avec cependant une moindre fréquence dans le secteur nord-est (Carentoir, Quelneuc).

De nombreux exemples de clôtures de champ en palis ont été observés (Lestun à Cournon) ; souvent en mauvais état, ce système de clôture, de faible hauteur et sans fixation supérieure, est en voie de disparition : Fanhouet (Tréal), Lestun (Cournon). Ces clôtures se rencontrent aussi dans le sud de l’Ille-et-Vilaine (canton Le Grand-Fougeray), et en quelques secteurs du canton de Malestroit.

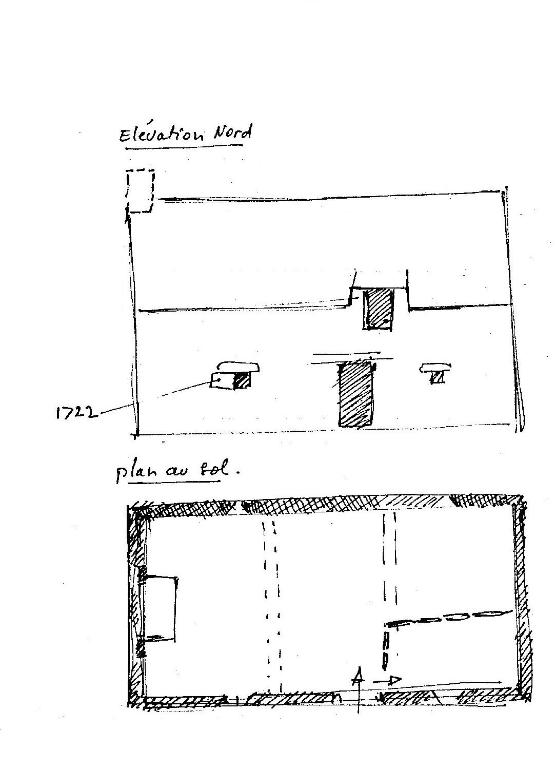

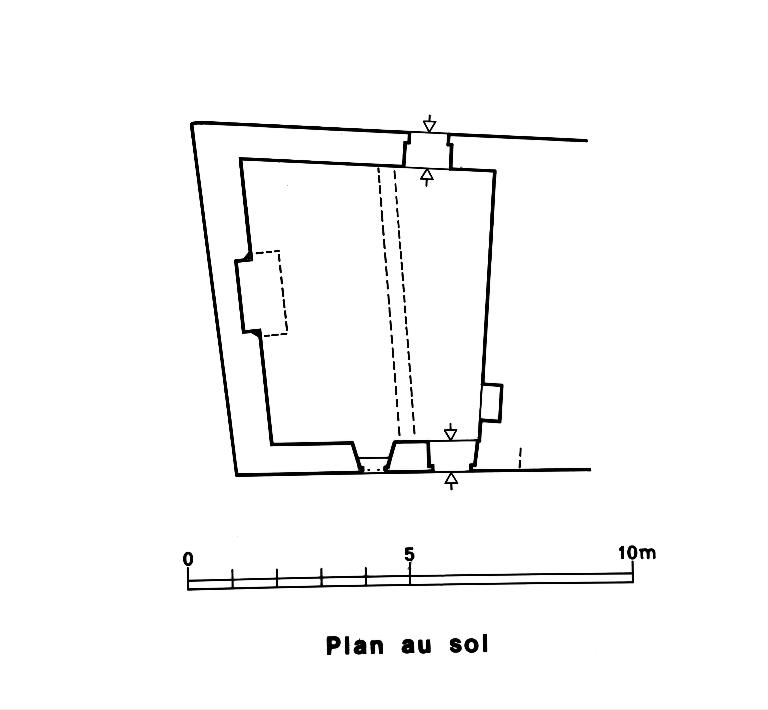

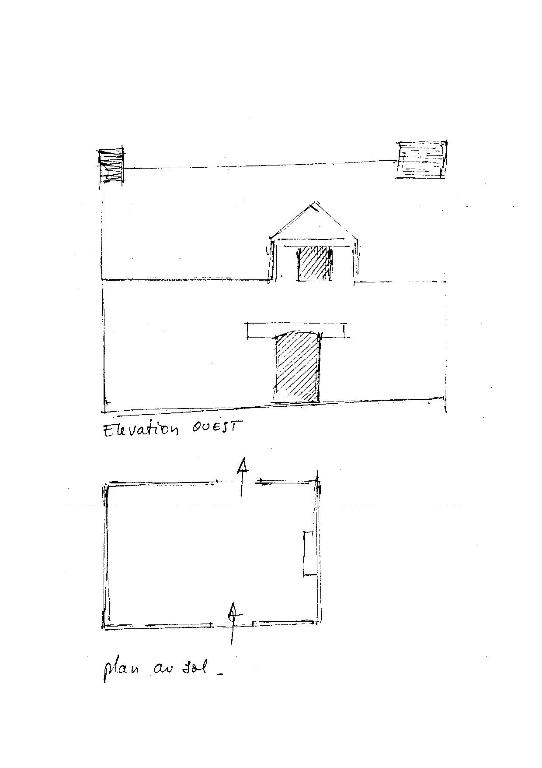

3 – Les structures

L’aspect général des maisons présente une image peu différenciée, due à la simplicité des structures et à la répétition de certains détails dont, particulièrement, la manière de bâtir les lucarnes ou fenêtres de service, passantes ou non passantes, selon la hauteur du surcroît, à couverture rampante et façade en moellon. Ce type de baie est très largement répandu en sud d’Ille-et-Vilaine et dans le canton de Guer.

La typologie des structures se fonde sur les dispositions architecturales et sur la ou les fonctions du logis, quand celles-ci sont nettement perceptibles. Beaucoup de maisons étudiées sont de nos jours abandonnées, de sorte que des dispositions d’origine ont pu disparaître ; leur rétablissement peut parfois se faire dans de bonnes conditions (exemple des cloisons disparues révélées par les poutres à rainures) ; parfois c’est un entretien avec l’ancien occupant qui permet de rétablir l’information : c’est le cas à la Plissonnais (Saint-Martin-sur-Oust), maison à pièce unique avec porte d’entrée unique, qui servait de maison et d’étable. [Cette maison est aujourd'hui détruite]. Il est donc clair que le décompte des différents types est pour une part aléatoire.

* Type 1 : maison en rez-de-chaussée avec comble à surcroît

Il se caractérise par une pièce unique d’habitation sans cohabitation animale, surmontée d’un grenier en surcroît. Ce type est largement majoritaire. Il se définit comme suit : maison de plan généralement massé, à pièce unique d’habitation surmontée d’un grenier en surcroît.

Dans la variante 1a très majoritaire (7 sélections et 67 repérages), le type comporte trois baies en élévation antérieure (la Boissière à Quelneuc) : porte du côté opposé à la cheminée, fenêtre de dimensions petites ou moyennes, lucarne ou fenêtre de service, selon la hauteur du surcroît. Le plan est souvent proche du carré ; dans certains cas : la Boissière (Quelneuc), le Bourgneuf de Haut (Carentoir), le plan est plus profond que large : ce dernier caractère dû à un fait assez général, à savoir que si la longueur du bâtiment est un paramètre très variable (de 5 ou 6 m à plus de 25 m parfois), la profondeur est quasiment constante ou du moins subit des variations limitées.

La variante 1b (2 sélections et 9 repérages) diffère de la variante (1a) par l’absence de fenêtre. Les maisons sans fenêtre ont déjà été repérées dans des régions voisines : la commune de Paimpont ou le canton du Grand-Fougeray en Ille-et-Vilaine. Deux exemples ont été sélectionnés : le Tay (La Gacilly) et Malleville (Carentoir). Aucune des maisons repérées de ce type ne sont habitées de nos jours, sauf au village de La Chapelle-Gaceline. Ces maisons sont de petites dimensions, mais il convient de noter que des maisons plus grandes appartenant aux types 2 et 3 (cf. ; infra) peuvent être sans fenêtre, au moins au rez-de-chaussée : les Vignes (maison repérée, à Carentoir).

* Type 2 : maison à fonctions multiples

Le type est à fonctions multiples. Il se définit par la cohabitation humaine et animale sous le même toit. Le plan est allongé et divisé par une cloison en bois ou en palis. Salle et étable sont surmontées d’un grenier en surcroît comme dans le type précédent. Ce type n’est pas toujours facile à reconnaître car la plupart des maisons sont de nos jours inhabitées et utilisées entièrement comme étable ou débarras. D’autre part, la partition en palis ou en plancher est légère, facile à démonter et parfois ne laisse pas de traces matérielles, de sorte que le dénombrement de ce type est pour une part aléatoire. Quatre exemples ont été sélectionnés, dont deux ont conservé leur partition ; un troisième, la Plissonnais (Saint-Martin-sur-Oust), est rangé dans cette catégorie parce que l’information sur la double fonction a été donnée par l’ancien occupant. Le quatrième exemple a perdu sa partition mais présente par ailleurs tous les caractères du type.

Une première variante 2a (2 sélections sur 4 repérages) correspond au type le plus élémentaire défini par la présence d’une porte unique servant au passage des hommes et des animaux.

La Plissonnais, abandonnée mais informée par son propriétaire, a une structure actuelle identique au type 1 décrit plus haut, avec porte, fenêtre et lucarne pendante, mais comportait une cloison en palis de schiste séparant une petite étable pouvant contenir 2 ou 3 vaches.

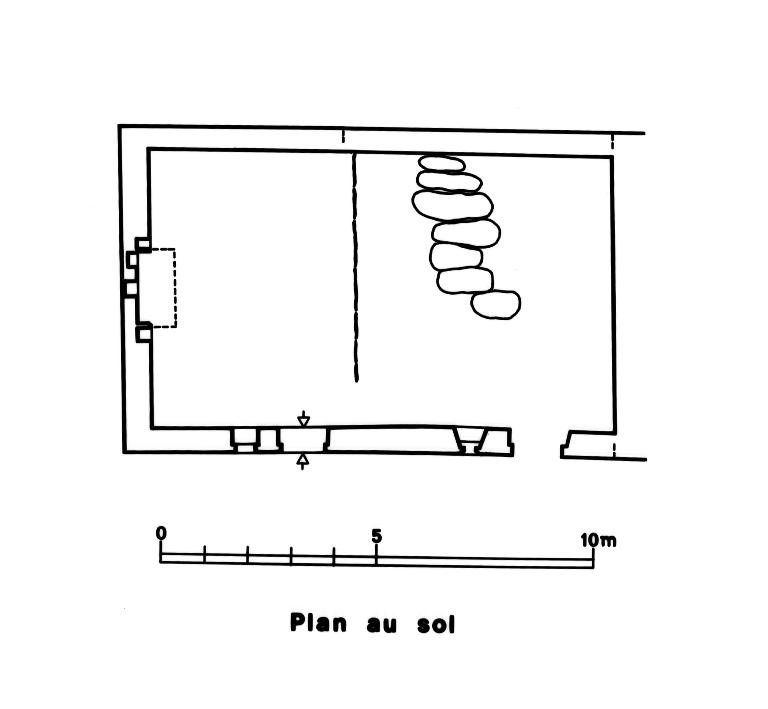

La Buissonnaie (Cournon) a conservé dans un bout de la salle un petit enclos en palis, réservé probablement à du petit bétail ; la cloison basse ne traverse pas toute la profondeur de la maison, l’enclos est éclairé par un jour ; un deux jours sont souvent percés dans le mur postérieur du logis.

Variante 2b (4 sélections sur 24 repérages)

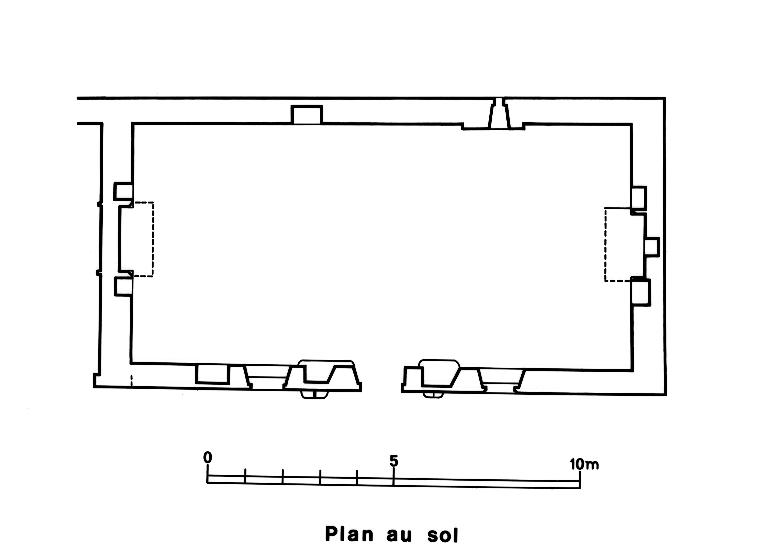

La maison le Plessis (Tréal), elle aussi abandonnée, est une variante à deux portes en façade antérieure avec cloison en palis, placée au centre du bâtiment et montant jusqu’au plafond auquel elle est fixée ; un passage est ménagé dans la cloison : il y a donc desserte directe à l’extérieur des deux pièces et desserte directe d’une pièce à l’autre.

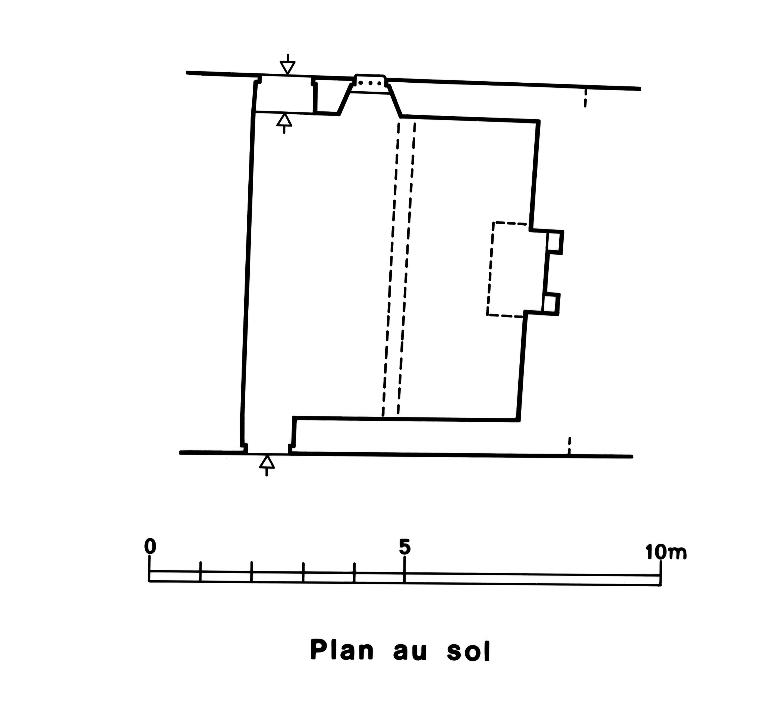

La maison de Trignac (Carentoir) appartient probablement au même type : la cloison de séparation a disparu ; la salle est placée à gauche et est dépourvue de fenêtre ; l’étable à droite est desservie directement par une deuxième porte en façade ; ce plan comprend en outre une troisième porte sur le mur nord ; le grenier est ouvert de deux lucarnes pendantes et jumelées avec chien-assis, élément peu fréquent, rencontré aussi à Bot-Colin (repéré), qui est aussi une variante sans fenêtre.

* Type 3 (6 sélections sur 16 repérages)

Il prend en compte des maisons plus importantes et surtout plus hautes, éventuellement pourvues d’un étage carré. Le rez-de-chaussée peut être à seul usage de logis ou être séparé en salle et étable selon le schéma du type 2.

Variante 3a : Logis indépendant à haut surcroît non habitable.

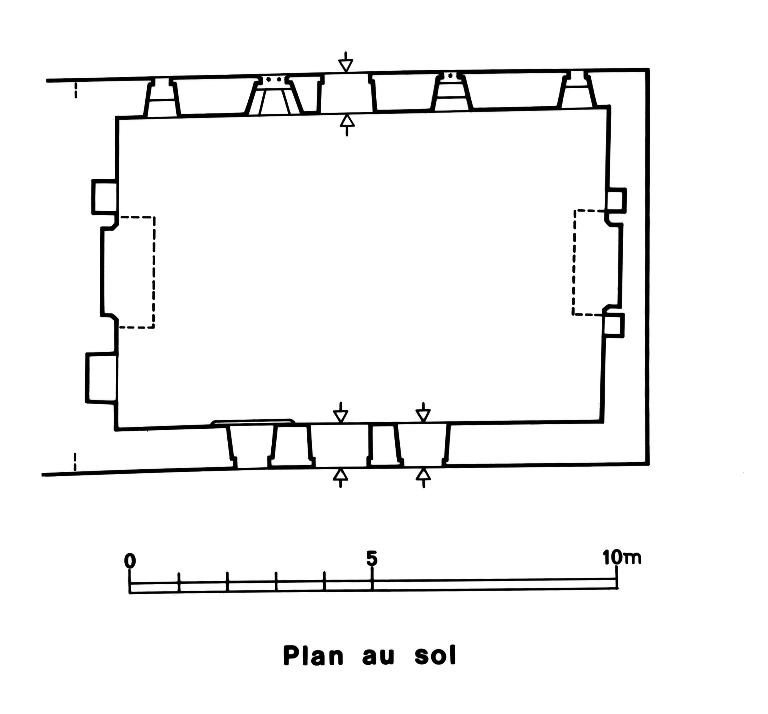

La maison les Prés (Carentoir) a un plan allongé avec cheminée sur les deux pignons, deux portes en façade antérieure ; pas de cloison actuellement entre les deux bouts de la maison, mais apparaît nettement une différenciation entre ces deux bouts, la partie gauche étant de construction plus soignée que l’autre : présence de niches murales, d’un évier engagé, d’une fenêtre à coussiège ; le grenier ouvert de fenêtres de service n’est pas habitable ; du moins n’est-il pas chauffé.

La Villio (La Gacilly) présente une disposition assez proche ; la maison a conservé une cloison en palis avec porte séparant deux salles, l’une ayant son entrée en façade sud, l’autre en façade nord, particularité qui s’explique par la présence d’un chemin le long de cette façade nord ; on notera en particulier que les fenêtres de service sont ouvertes pour la même raison en façade nord.

Variante 3b : Logis indépendant à étage carré. Le type est très peu répandu.

Rieux à Saint-Martin-sur-Oust (1665) donne une variante simple de ce type : plan au sol massé, une pièce par étage. Quelques autres maisons de ce type ont été repérées, certaines avec escalier hors œuvre en vis.

La Buardais à Tréal (1666) a un plan allongé avec porte unique, deux cheminées en pignon ; le rez-de-chaussée ne conserve pas de trace de cloison mais probablement devait-il en exister une : on notera en effet la présence de deux éviers engagés de part et d’autre de la porte d’entrée. L’étage est divisé et comporte d’un côté une pièce avec cheminée qui était probablement une chambre ; de l’autre côté est un grenier. L’escalier n’est pas conservé.

La Margaudais à Carentoir (1625) offre des dispositions semblables mais la salle du rez-de-chaussée ne contient qu’une cheminée.

La Herblinaie (Carentoir), maison divisée par deux murs de refend, avec escalier hors œuvre en vis, est proche du genre manoir.

Variante 3c : Variante à fonctions multiples

Henleix (Carentoir), non daté, XVIIe siècle, comporte quatre pièces sur deux étages, chacun d’eux étant partagés entre logement et usage agricole ; le rez-de-chaussée conserve la trace d’une cloison (poutre rainurée), qui isole un petit espace éclairé par un jour à usage d’étable ou de resserre ; l’étage comporte une pièce chauffée et un grenier.

On observera que les maisons du type 3, plus complexe que les types 1 et 2, sont globalement plus anciennes (plusieurs dates du XVIIe siècle) : il n’existe donc pas une évolution chronologique partant de formes simples vers des formes plus complexes ; le phénomène a déjà été observé en d’autres régions de Bretagne.

Problème des portes en façade postérieure

De nombreuses maisons appartenant aux différents types possèdent en façade postérieure une porte supplémentaire, parfois murée. Son usage exact n’est pas précisément connu ; une des raisons pour expliquer sa présence est la tendance à l’alignement que nous avons signalée en début de cette étude ; en fait la porte nord se trouve aussi sur des maisons indépendantes et sans doute faut-il y voir simplement une commodité d’accès derrière la maison vers les champs ou les courtils qui pouvaient s’y trouver. Assez souvent, la porte nord est placée vis-à-vis de la porte d’entrée sud, déterminant formellement une sorte de couloir ou passage direct à travers la maison entre la cour au sud et l’ornière de la maison : c’est le « cross-passage » mentionné par Meirion-Jones en référence avec des types britanniques. Il n’est pas certain que cette notion de couloir transversal, même sommairement matérialisé, soit justifié dans nos régions. Dans le cas de logis à fonctions multiples, avec salle et étable, on attendrait des portes décalées plutôt qu’en vis-à-vis.

4 – Couvertures

Le matériau est l’ardoise ; quelques exemples de fixation « au clou », présence très abondante de lignolets, parfois datés XIXe ou XXe siècle.

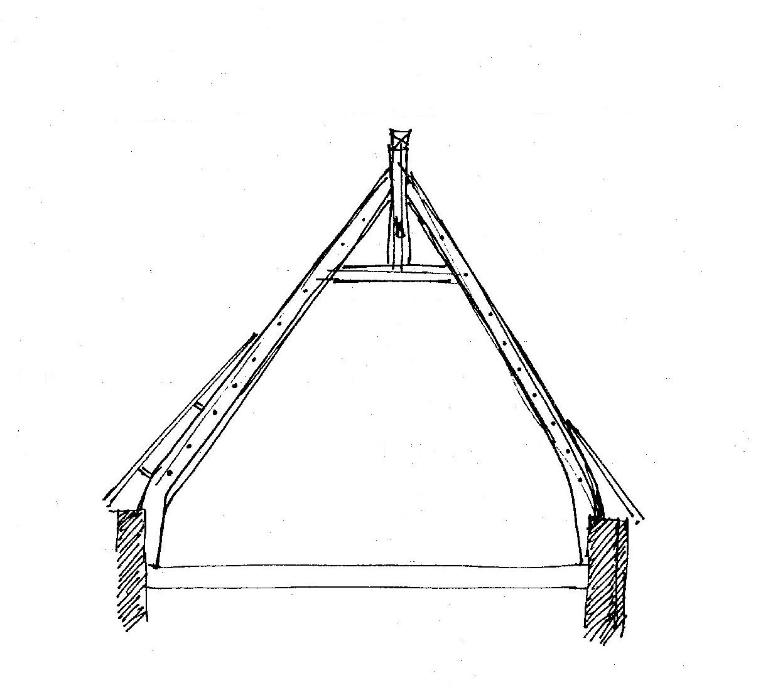

Les charpentes

La grande majorité des maisons ont un comble à surcroît à usage de grenier ; il est important de préserver le maximum de place disponible et de faciliter la circulation dans le comble ; il s’en suit des formes de charpente adaptées à ces exigences.

La charpente de type upper-cruck

Cette expression, empruntée au vocabulaire des chercheurs britanniques, veut dire que les arbalétriers sont cintrés à leur base et retombent sur les poutres du plancher formant entrait. Cette disposition très répandue : la Buissonnaie (Cournon) permet en effet de dégager l’espace du comble.

La charpente à jambe de force

Les arbalétriers sont ennoyés au sommet du mur-gouttereau et la liaison avec la poutre formant entrait est assurée par une jambe de force éventuellement renforcée par un blochet. Les deux variantes sont abondantes ; elles coexistent à la Plissonnais.

Ces deux variantes associent systématiquement la ferme aux poutres qui forment entrait.

Les parties supérieures des fermes sont peu variées : poinçon et entrait retroussé, assemblage à tenon et mortaise. Présence fréquente de trous percés à intervalles réguliers dans les arbalétriers ; lors de la construction, ces trous servaient d’échelle, par la pose de chevilles qui ne sont jamais laissées en place.

Dans les maisons de type 3, les fermes sont indépendantes des poutres et comportent parfois un entrait (les Prés) ; le surcroît est alors suffisamment haut pour ne pas gêner la circulation et l’engrangement des récoltes.

5 – Distribution intérieure

Du fait de l’état d’abandon de la plupart des maisons étudiées, il est parfois difficile de rétablir les fonctions d’origine des différentes pièces.

Plusieurs indices peuvent être utilisés :

* les pièces de logis sont toujours chauffées par une cheminée, souvent pourvues de niches placées dans le cœur ou (c’est le cas le plus fréquent) latéralement ;

* d’autres niches murales, pouvant éventuellement être fermées (une feuillure permet de détecter l’ancienne présence d’une porte), existent sur les autres murs ;

* très souvent les murs intérieurs des pièces de logis sont revêtus d’un enduit de terre chaulé, ce qui n’est pas le cas dans les pièces agricoles dont les pierres sont laissées apparentes ;

* dans les maisons de type 2 à deux portes en façade, on observe que la porte du logis est souvent mieux construite que celle de l’étable et est pourvue d’un seuil alors que la porte de l’étable en est dépourvue. Ce détail est assez significatif et mérite attention.

Tous les sols sont en terre battue. Les plafonds sont à poutres, solives et parquet. Pas d’exemple de plafonds en « terrasse » ou à « fusées ».

L’accès au grenier est extérieur, par des échelles. Les escaliers intérieurs sont rarissimes ; on n’en trouve que dans des maisons relativement importantes (type 3) ; beaucoup ont été détruits du fait de l’état d’abandon des édifices.

Photographe à l'Inventaire