Notre Dame de Quelven est l'une des six chapelles de la commune de Guern. Lors de sa construction la paroisse, qui était plus vaste, comptait neuf chapelles et s'étendait jusqu'aux rives du fleuve Blavet. Elle était dotée de deux trêves : Saint-Michel à l'est, située en la commune de Le Sourn depuis le 1er mai 1869 et celle de Saint-Meldéoc, au village de Locmeltro, au nord-ouest.

Notre-Dame de Quelven tient une place particulière au sein des lieux de culte guernates. L'existence d'une précédente chapelle est attestée au même endroit en 1401, dans le testament de Jeanne de Navarre, épouse en secondes noces de Jean Ier de Rohan. Elle est entièrement reconstruite suite à la promulgation d'une bulle papale par Nicolas V (1451), dans laquelle il accorde des indulgences de cinq ans et cinq quarantaines aux pèlerins venant à Quelven le 25 mars, pour l'Annonciation et le 15 août pour l'Assomption.

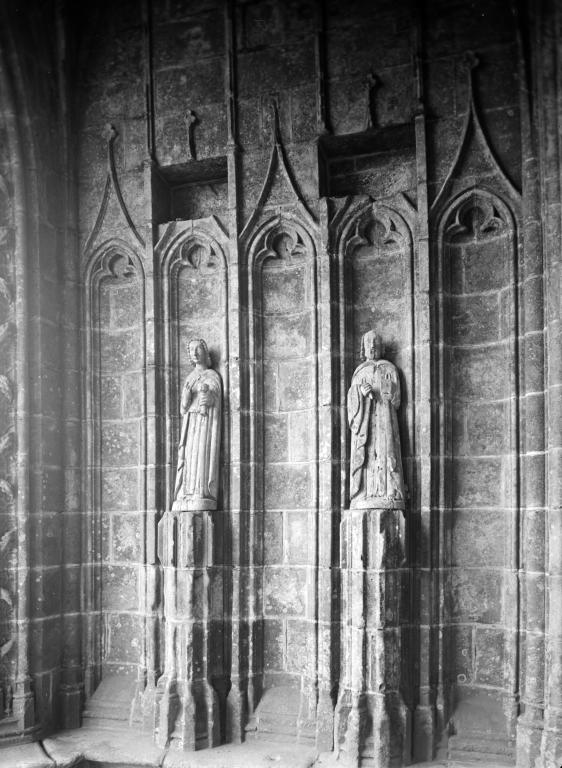

Dès lors, l'intérêt du pape pour ce lieu de pèlerinage motivera également l'intérêt des grandes familles nobles du territoire : les Rohan en premier lieu et leur puissants vassaux, les Rimaison, dont le fief s'étendait sur les paroisses de Guern, Bieuzy et Pluméliau. Une double intention guide alors la construction de l'édifice : accueillir les très nombreux pèlerins affluant à Quelven pour bénéficier de l'indulgence papale et montrer aux yeux de tous la puissance matérielle et la dévotion des familles nobles qui financent sa construction.

Le grand pardon du 15 août rassemblait avant la Révolution française plusieurs milliers de croyants venant de toute la Bretagne. Un bateau ex-voto du XVIIIe siècle exposé dans la chapelle témoigne de la dévotion des marins de Riantec pour la vierge de Quelven.

Par ailleurs, une foire organisée le 16 août participait à l'émulation économique et religieuse de la paroisse. La municipalité de Guern obtint son déplacement au 14 août à partir de 1873, afin que la foire et le pardon bénéficient au plus grand nombre. Cette corrélation entre temps fort religieux et vie économique fut poussée à son paroxysme en 1882, quand la commune de Guern eut l'autorisation d'organiser trois autres foires autour de la chapelle : le 2 février pour la fête de la Présentation au temple, le 25 mars pour l'Annonciation et le 8 décembre pour la fête de l'Immaculée conception.

L'organisation des foires a progressivement été abandonnée à partir de 1921. Le pardon du 15 août quant à lui a gardé une certaine popularité. Plusieurs centaines de personnes viennent encore à Quelven pour l'Assomption. Ils peuvent assister à une messe en breton le matin et une messe en breton l'après-midi. La tradition de l'ange pyrophore, partagée avec les chapelles Saint-Nicodème de Pluméliau, Saint-Anne de Boduic en Cléguérec, Notre-Dame de Crénénan à Ploërdut et Sainte-Noyale de Noyal-Pontivy, attire encore croyants et curieux pour les festivités organisées toute la journée autour de la chapelle.

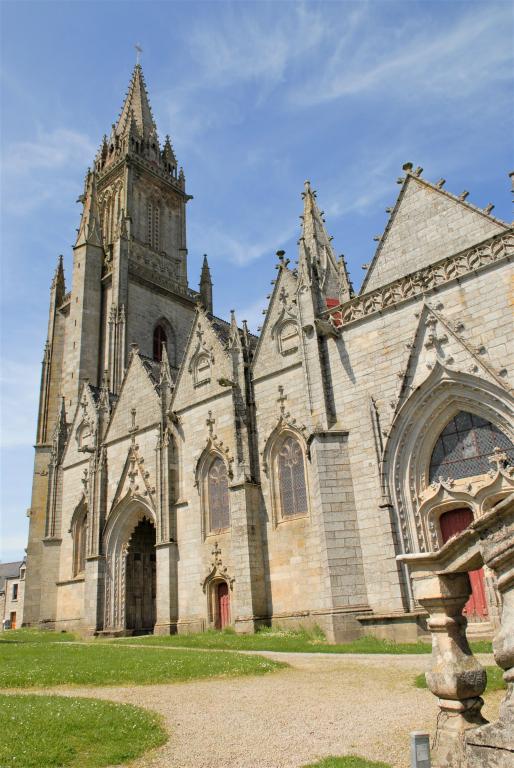

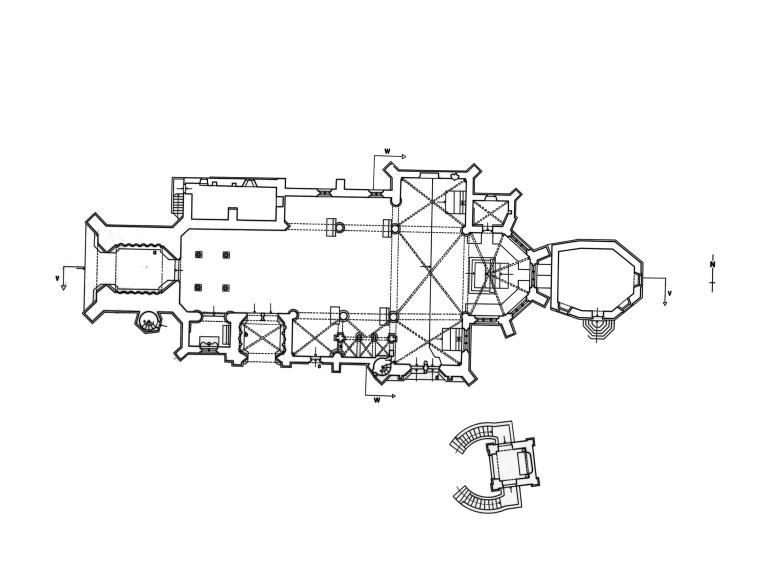

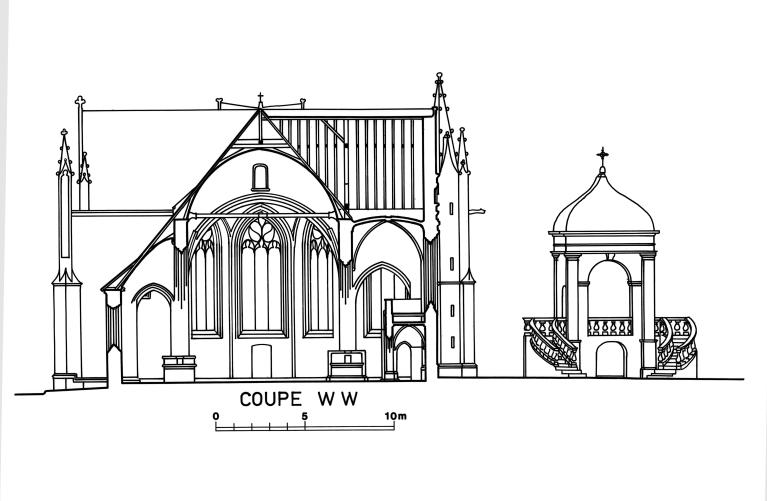

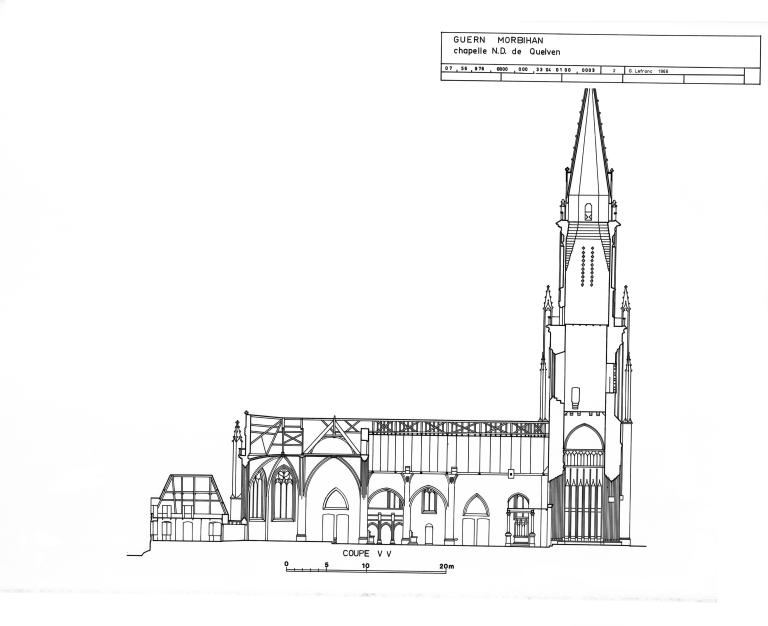

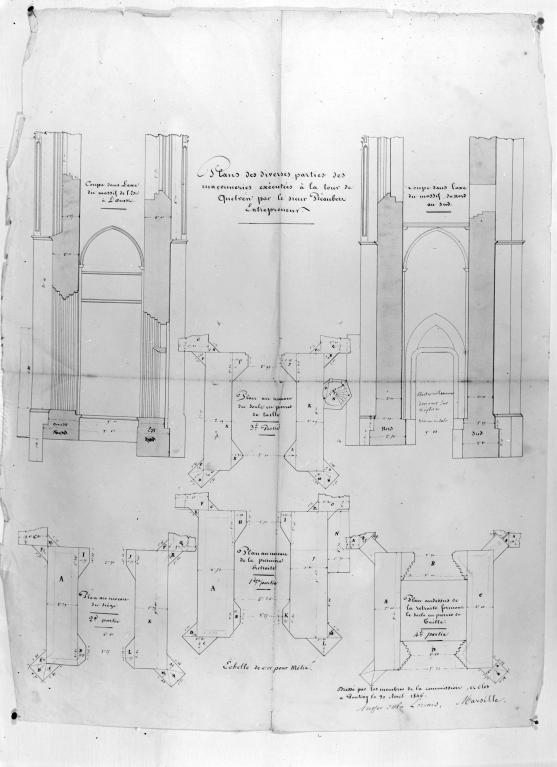

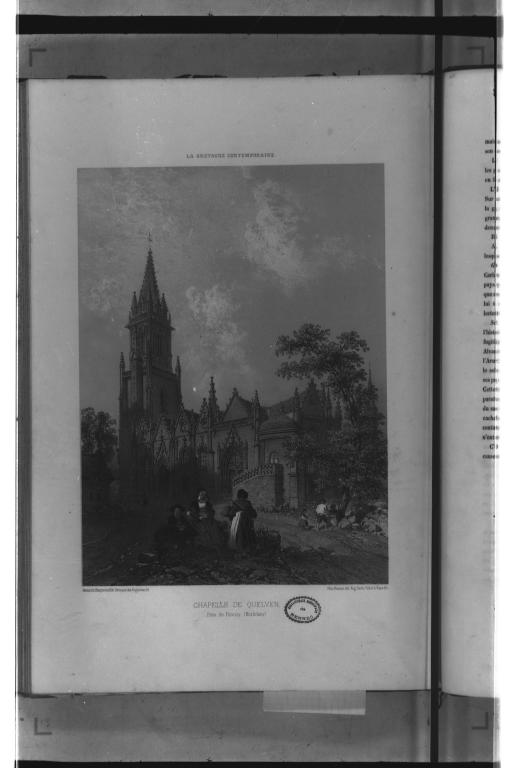

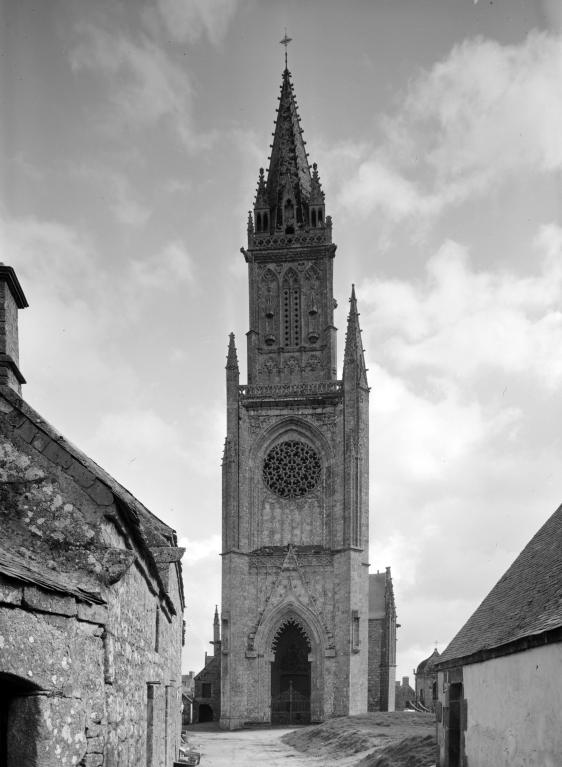

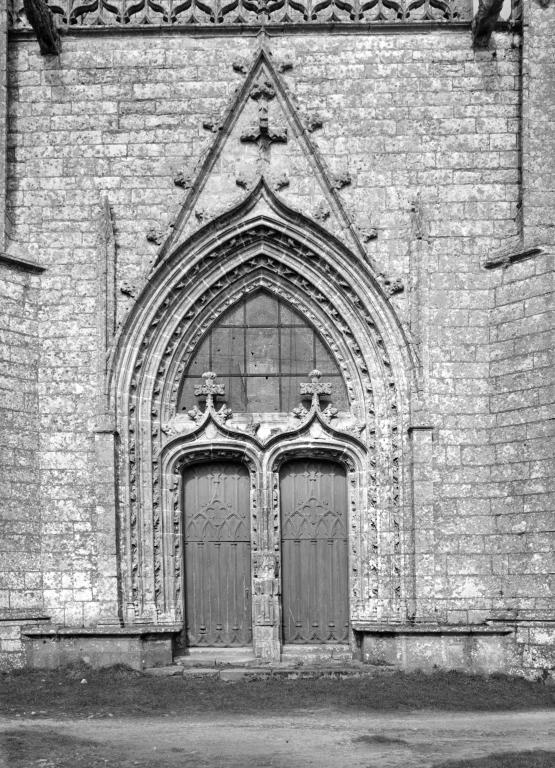

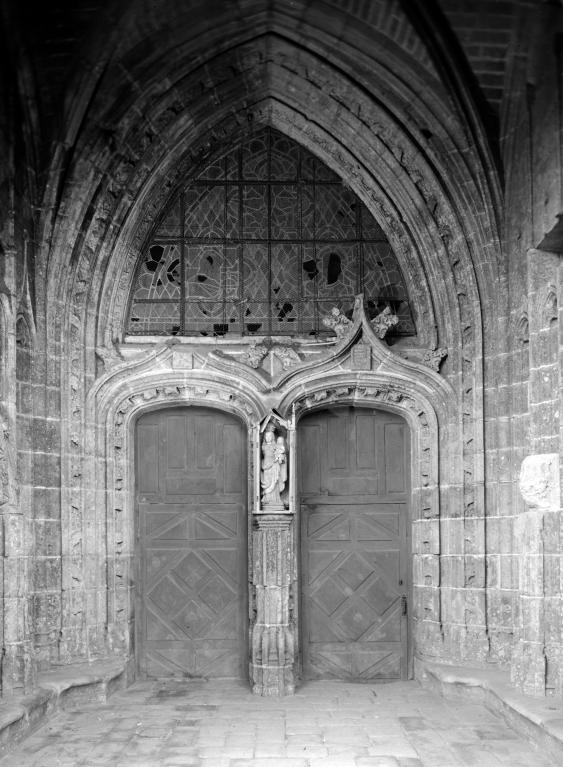

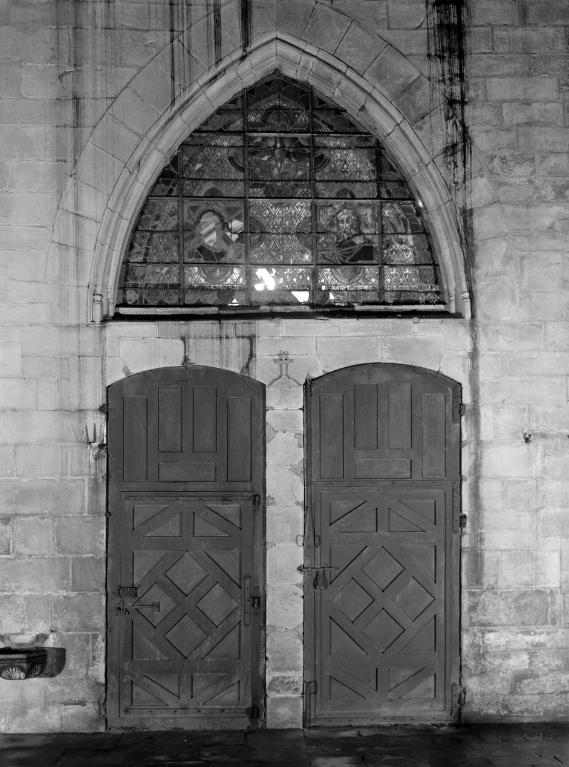

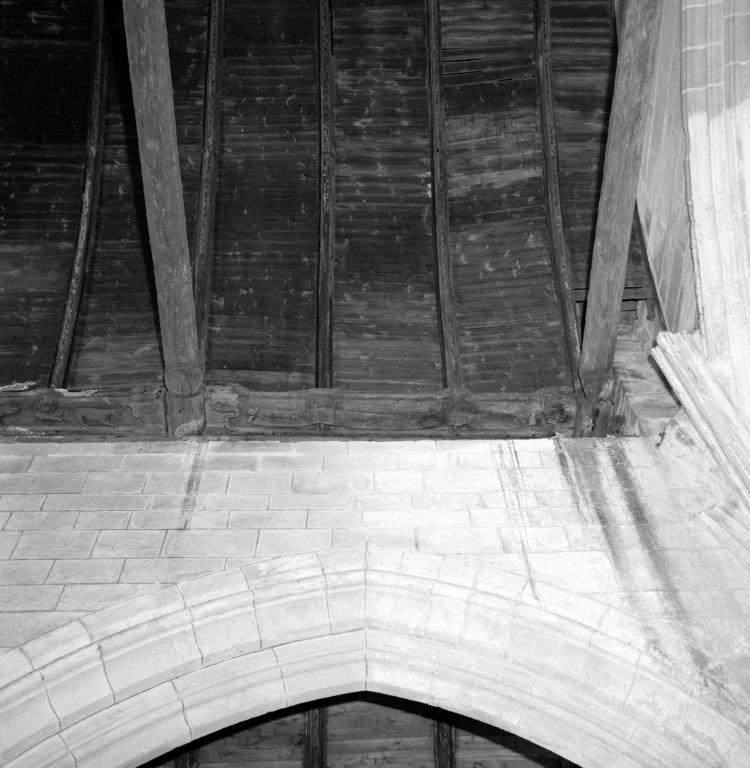

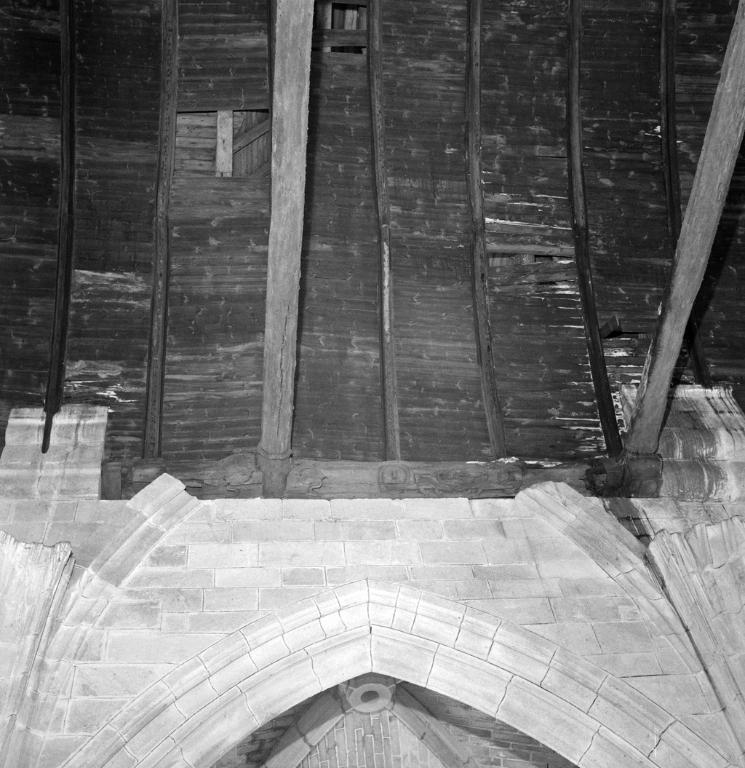

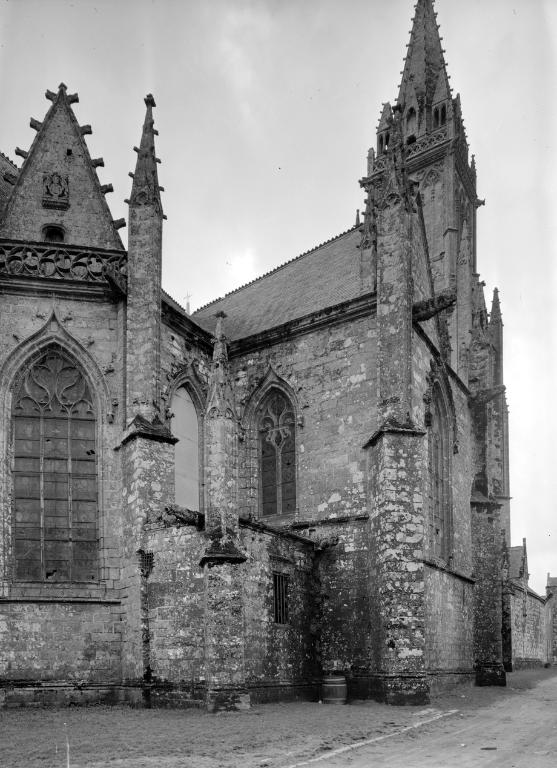

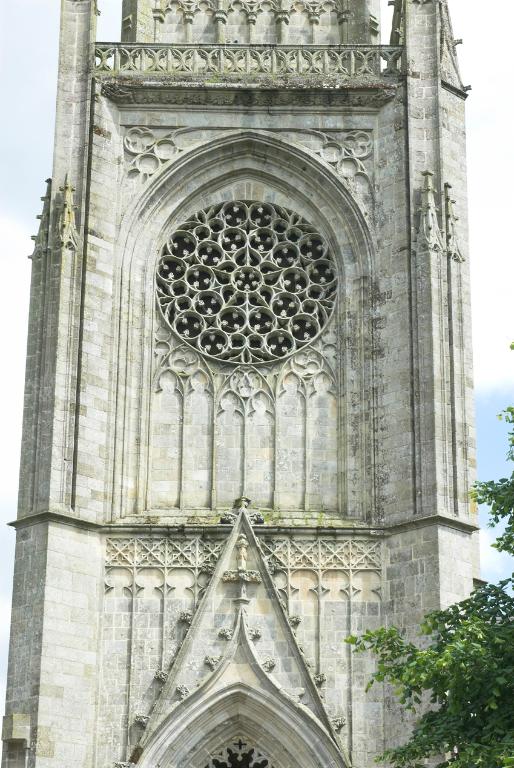

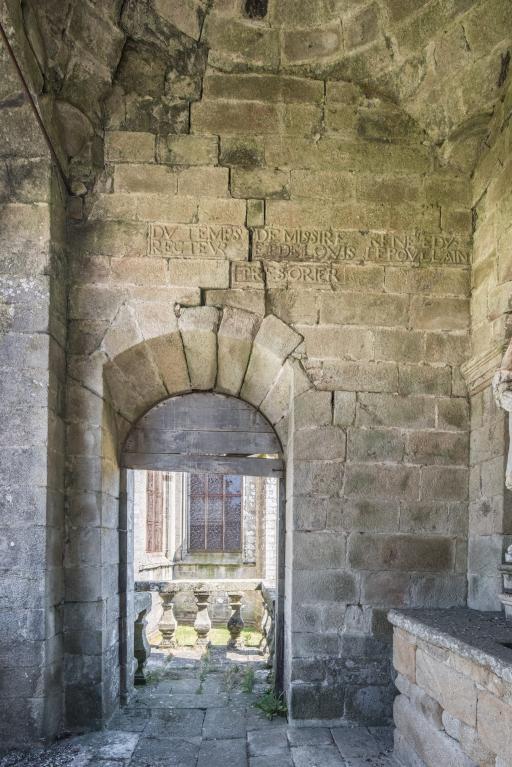

La vie du lieu de culte et ses revenus ont permis de faire évoluer la chapelle au cours des siècles. La première phase de construction, dans la seconde moitié du XVe siècle, fait de Notre-Dame de Quelven un édifice gothique flamboyant de grande qualité. Ses liens avec l'architecture de la cathédrale de Vannes sont forts et son influence rayonne sur d'autres chapelles et églises du Morbihan tels Saint-Nicodème de Pluméliau, Notre-Dame de Locmaria à Melrand et Notre-Dame-de-Paradis à Hennebont. Par la suite, les ajouts majeurs sont la scala Sancta construite sur le placître sud dans la première moitié du XVIIIe siècle et la sacristie octogonale accolée au chevet dans le 3e quart du XVIIIe siècle. Enfin, suite à l’effondrement de la tour occidentale en 1837, un nouveau clocher néogothique fut construit dans le second tiers du XIXe siècle.

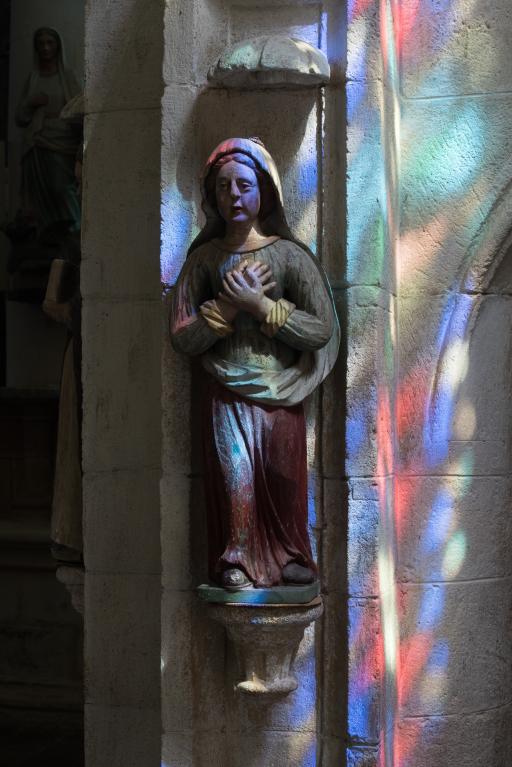

Enfin, le très riche mobilier de la chapelle confère à l'édifice une identité particulière. Parmi les œuvres majeures conservées en son sein : un bas-relief en albâtre de la fin du XVe siècle représentant le couronnement de la Vierge, une Vierge ouvrante en bois polychrome du XVIe siècle et l'orgue baroque construit dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

entrepreneur