Alet

1er siècle avant JC : première occupation humaine. Le site se présente comme un ancien oppidum gaulois dominant la rive droite de l’estuaire de la Rance

14-37 : agglomération primitive détruite sous l’Empereur Tibère

3e siècle : la presqu’ile est entourée d’une enceinte (démantelée en 1255).

4e ou 5e siècles : fondation antique

6e et 7e siècles : fondation bretonne

8e et 9e siècles : fondation franque

11e siècle : existence d’un cimetière, à l’entrée de la cité placée sous le patronage de saint Servais ou saint Servan (fut à l’origine, à une date difficile à cerner, d’un nouveau centre paroissial et de la réduction de Saint-Pierre de la cité à une simple chapelle).

1145 : transfert du siège épiscopal par Jean de Châtillon, dit Jean de la Grille, au bénéfice de Saint-Malo de l’ile.

1255 : destruction des murailles d’Alet.

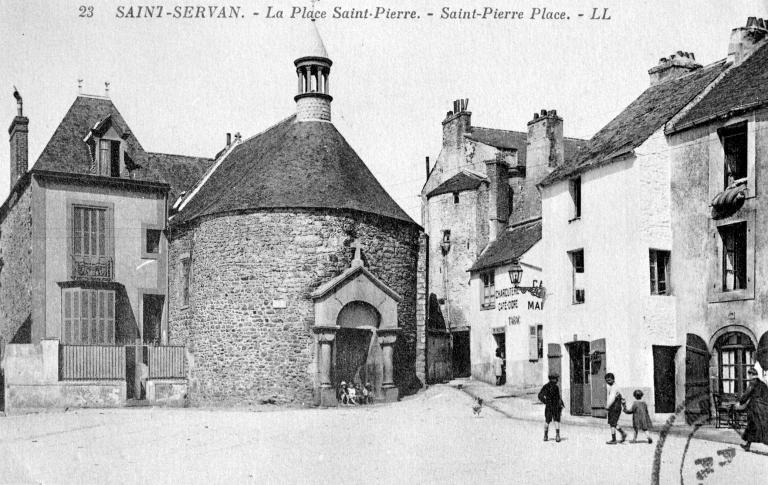

1675 : abside de la cathédrale aménagée en chapelle.

1759-1761 : construction du fort de la cité

1868 : restauration de la chapelle saint Pierre

1890 : début des fouilles par Mgr Louis Duchesne, reconnait le plan inhabituel à deux absides opposées. Celle de l’est est mieux conservée, dans laquelle s’est établie une petite chapelle dédiée à saint Pierre.

1940-45 : transformation du fort par les allemands dans le cadre du « mur de l’Atlantique ».

1960 : dégagement des vestiges de la cathédrale pré romane par Raymond Cornon.

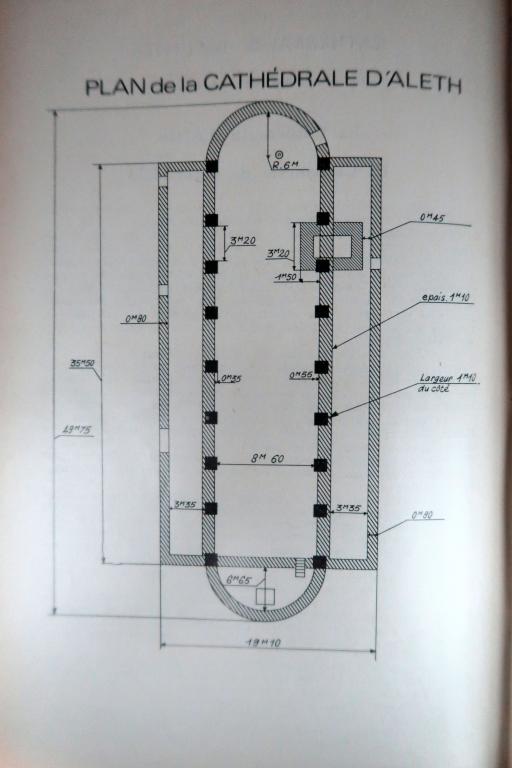

1972-1978 : fouilles programmées par Loïc Langouet. Deux autres édifices superposés sur le même site et de même orientation ont été observés : - (364-375) : Un grand ensemble du 4e siècle avec cour entourée d’un portique. Forum avec une basilique ?. - (Entre le 5e et le 7e siècle) : Une ancienne église mérovingienne de plan en T. Une nef unique de 12 mètres de largeur prolongée d’un chœur rétréci et de chaque côté deux structures de plan carré identifiables à des annexes. - (9e siècle) : la cathédrale préromane. -

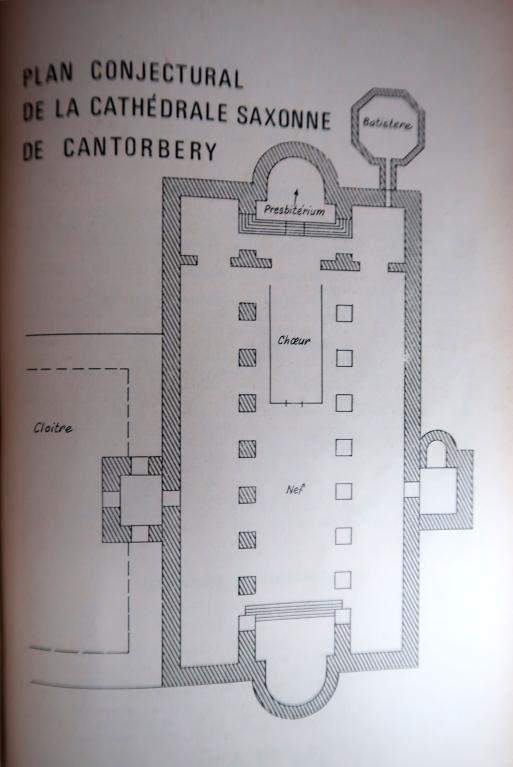

48 mètres, 50 de longueur sur 15,20 mètres de largeur. Ce plan à deux absides opposées est unique en Bretagne et renvoie au projet de l’abbatiale de Saint-Gall en Suisse. Ce type de plan d’église se diffuse à la période carolingienne, de la basse vallée du Rhin à l’Italie. On le retrouve à la cathédrale de Cologne, à la basilique Saint-Maurice d’Agaune, puis à la cathédrale de Besançon.

- 2017 : Restitution en trois dimensions des édifices successifs par Steven Lemaître.

Photographe à l'Inventaire