Lors de l’enquête topographique menée en 1996 sur la commune de Saint-Thélo, 25 maisons et fermes ont été repérées et six ont fait l’objet de dossiers d'études. Ces six maisons n’ont cependant pas été identifiées comme appartenant à des marchands de toile en raison de l’absence de publications sur le sujet à l'époque. L'inventaire topo-thématique réalisé en 2022 réinvestit la commune avec un regard porté spécifiquement sur le patrimoine toilier. L’omniprésence de l'activité toilière sur le territoire au cours des 17e et 18e siècles explique en effet l’exhaustivité du recensement mené : sur les 201 bâtis privés et publics recensés, 143 sont des maisons et 53 des fermes, dont sept sont intégrés dans des alignements.

La chronologie

La plus ancienne maison se trouve à Rozan et porte la date 1621. 35 autres maisons du 17e siècle ont été recensées. Au siècle suivant, 68 maisons ont été recensées : une dizaine datent de la première moitié du 18e siècle, une autre dizaine de la seconde moitié. Une autre vingtaine sont construites entre le 18e et le 19e siècle. Sur les 87 maisons du 19e siècle, une trentaine sont édifiées dans la première moitié.

Cette première chronologie est à prendre avec du recul car la majorité du territoire est constituée de modestes maisons remaniées, avec peu d’éléments architecturaux distinctifs permettant de les dater. 40 dates seulement ont été relevées, dont douze au 17e siècle, et quinze au 18e siècle. La plus forte concentration s’observe entre 1725 et 1770 où dix maisons sont édifiées. Les autres constructions sont réparties sur le 19e siècle (9 maisons) et le 20e siècle (7 maisons). Cette répartition chronologique est à mettre en lien avec l’histoire toilière, les fortes périodes de construction correspondant aux décennies de production de toiles.

Un paysage architectural façonné par le fait textile

Le territoire et son architecture ont été façonnés par l’activité toilière. Une part importante des habitations et des dépendances sont ainsi directement liée à cette économie : maisons de tisserands, de blanchisseurs, de marchands, dépendances liées au conditionnement des toiles. Parmi les 201 bâtis recensés, 34 ont un rapport direct avec la production, le blanchiment, le conditionnement et le commerce des toiles.

Ce résultat est sous-évalué car de nombreuses maisons de tisserand sont difficiles à identifier en l’absence de sources. Leur modeste architecture est, de plus, souvent remaniée. Pour exemples, deux maisons de tisserands, signalées dans les états de section de 1829 sur la place de l'église, sont méconnaissables car en partie reconstruites dans la deuxième moitié du 20e siècle. Le même constat vaut pour les maisons de blanchisseurs. Cependant, les “étendoirs” - parcelles sur lesquelles les toiles sont mises à sécher - signalés dans les états de section de 1829 devraient aider à leur identification. Les maisons de marchands sont plus faciles à reconnaître, notamment celles du 18e siècle dont l’architecture est presque normée avec ses façades régulières à plusieurs travées.

Plusieurs logis à fonctions multiples recensés figurent parmi les plus anciennes habitations de la commune. Ce type d'habitat se caractérise par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, séparés par un mur de refend. Six exemples du 17e siècle sont encore visibles : deux à la Ville-au-Galle (ancienne ferme, ancienne ferme), un à Rozan, un à L’Abbaye et deux au Clézio (ancienne ferme, ancienne ferme). Ces deux derniers exemples présentent un étage avec une partie réservée au stockage des récoltes (portes hautes), et une partie à usage de chambre (fenêtre et cheminée).

Diversité des mises en œuvre

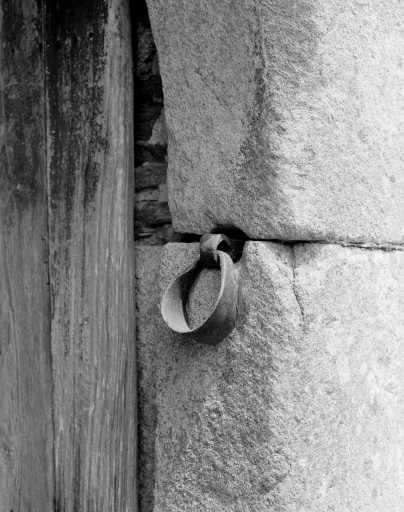

Les maisons et les fermes de Saint-Thélo sont majoritairement construites en moellons de schiste sans chaînage d’angle. Les façades ne sont pas enduites et la maçonnerie est à joint vif (on ne distingue pas la terre qui sert de mortier). Le schiste briovérien du sous-sol a été utilisé pour extraire les moellons de couleur pourpre ou gris-vert. La mise en œuvre est plus ou moins soignée selon les exemples et l’orientation des façades : la façade antérieure présente une mise en œuvre travaillée avec des moellons bien équarris qui s’apparentent presque, sur certaines maisons, à des pierres de taille (Botidou, La Ville-au-Galle). L’emploi du granite pour les encadrements d’ouvertures reflète le statut aisé des propriétaires. Dans les maisons modestes et certaines dépendances, les baies ont des linteaux en bois et sont dépourvues de pierres d’encadrement, ou utilisent des pierres de remplois. Le quartz est utilisé sous forme de bloc à la base des murs pour solidifier la maçonnerie, ou en alternance avec des moellons de schiste pour créer un jeu de polychromie, comme à Rozan ou à Kerpriat.

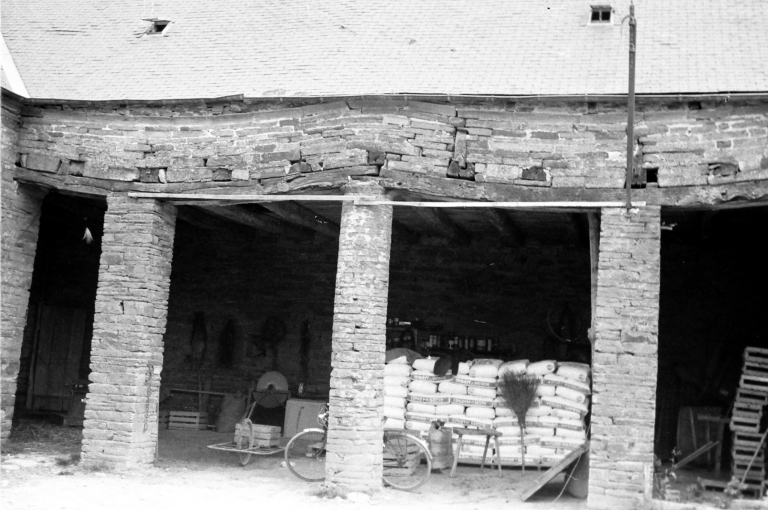

Saint-Thélo conserve quelques édifices en terre, mise en œuvre de plusieurs façons. La technique de la bauge (terre crue) est employée au Clézio pour la construction d’une dépendance qui s’appuie contre une maison de la fin du 17e siècle. Un autre exemple est visible sur le pignon d’une dépendance de la venelle de la Croix Blanche, ou sur la partie supérieure du mur d’une grange aux Saints-Anges, montée en adobe (brique de terre crue). Deux grandes remises du 17e siècle, avec un étage à pan de bois et torchis (terre-paille), sont préservées au Gouézo et à Botidou, bien que dans un état critique. Ce pan de bois est aujourd’hui recouvert d’un essentage en ardoises. Il existait probablement d’autres dépendances en terre, aujourd’hui disparues.

Photographe à l'Inventaire