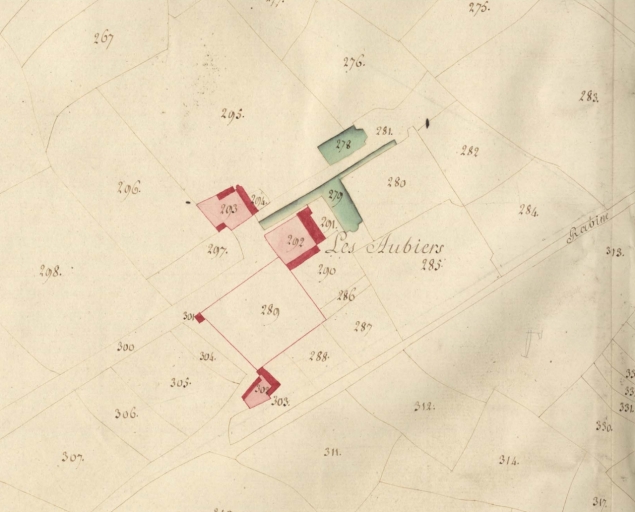

Château construit selon Henri Frotier de la Messelière entre 1876 et 1882 sur les plans de l'architecte Mellet (tradition orale), sur le site d'un ancien château appartenant aux familles Dolo (15e-16e siècles), Visdelou (17e siècle), puis la Noue de Bogard et des Aubiers (18e siècle). C'est en réalité Jules Mellet qui prend la suite de son père décédé et assume l'exécution des travaux. Selon Daniel de la Motte Rouge, c'est à Charles-Marie-Sévère de la Noue des Aubiers, ancien zouave pontifical, conseiller général du canton sud de Saint-Brieuc élu à la Chambre des députés de 1889 à 1898, que l'on doit la construction de ce château et l'aménagement du parc. Un plan daté de 1877 donne le projet pour l'aménagement du parc paysager dont la réalisation sera assez proche, attribué à Renault, paysagiste de Saint-Brieuc dont on ne connaît pas d'autre réalisation. Conciergerie, portail et écuries datant de la même campagne de construction.

La chapelle du 17e siècle, vestige de l'ancien manoir, a été restaurée au 19e siècle.