Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Hillion

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Langueux

-

Commune

Hillion

-

Lieu-dit

Pissoison

-

Cadastre

1959

D4

-

Dénominationsdigue

LES GREVES D´HILLION ET LES DIGUES DE PISSOISON :

Les premières digues

Dés la fin du 18° siècle, les habitants riverains des grèves entre Hillion, Langueux et Yffiniac, voient l´intérêt de cultiver de riches terres alluviales en gagnant des parcelles sur le Domaine public maritime, qui était surtout exploitées par les sauniers, depuis trois cent ans. Ce sera une bataille incessante pour faire barrage à la mer et lever des digues en terre sur les polders peu à endigués (le Terrier du Duché de Penthièvre de 1787, AD 22).

Cependant, trois projets d´endigage à des fins privés seront ébauchés entre la tour de Cesson et la pointe du Grouin, pour libérer 735 hectares sur la mer.

En 1762, à Pissoison dans la commune d´Hillion, un riche propriétaire, Lefebvre de la Brulaire, commence la construction d´une digue de 3500 m de long et de 230 m de large, entre la pointe d´Hillion et celle du Roselier, à l´aide de mottes prélevées sur l´estran. Les prétentions de ce noble visaient même à prendre un droit de seigneurie sur toutes les maisons de la rue d´Yffiniac. Le projet est abandonné cinq ans plus tard sous les protestations des sauniers qui avaient besoin du sable de l´estran pour fabriquer le sel.

En 1833, le nouveau projet d´endiguement de la baie (de la pointe du Grouin à Cesson) suscite une nouvelle fois l´opposition des sauniers et des autres usagers de l´estran, dont les pêcheurs à pied. Cette fois c´est par une adjudication en date du 16 juin 1838 que des terrains sont mis aux enchères pour être vendus à une société privée, avec l´avis favorable de la commune d´Hillion, malgré les protestations de Langueux et d´Yffiniac : la Société Thurninger et Cie. Celle-ci promet des ponts à marée, des routes reliant Hillion, à partir de la plage de l´Hôtellerie jusque la vallée de Douvenant, en traversant la grève asséchée, un hippodrome. Mais le coût de réalisation s´avéra exorbitant, et le projet fut abandonné définitivement en 1853. Une nouvelle demande de concession faîte par le sieur Vallée d´Hillion en 1865 ne fut pas suivie d´effet.

La troisième et dernière tentative est plus récente, mettant en scène le député Richet de Saint-Brieuc, entrepreneur de bâtiment, associé à des entreprises et capitaux étrangers, pour assécher la baie d´Yffiniac, en 1959. Mais la nouvelle loi de 1963 permettra au maire d´Hillion Ernest Garnier d´opposer à ce projet extravagant, son droit de préemption sur cette partie du DPM.

La grande digue de Pissoison

Afin de protéger les premiers polders gagnées sur la mer, à la limite du plateau, une première digue empierrée est édifiée au plus haut des vives-eaux au nord du Grand Marais, au cours du 18e siècle. D´autres digues en terre seront aménagées pour endiguer les marais et rehausser les terres prises sur les grèves, tout au long des 19e et 20e siècle.

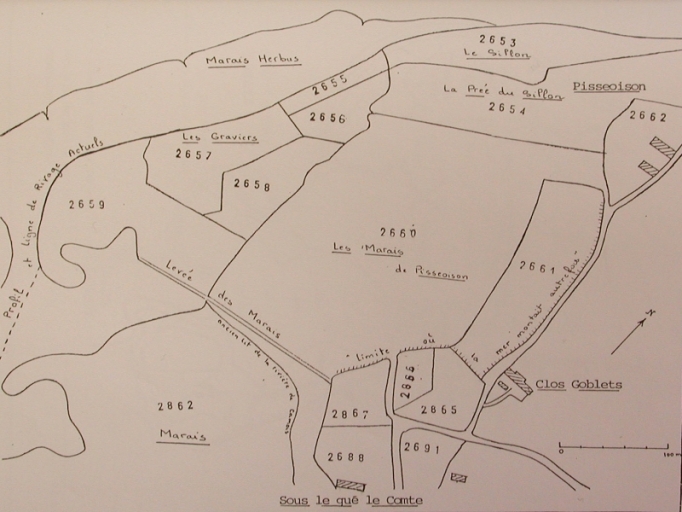

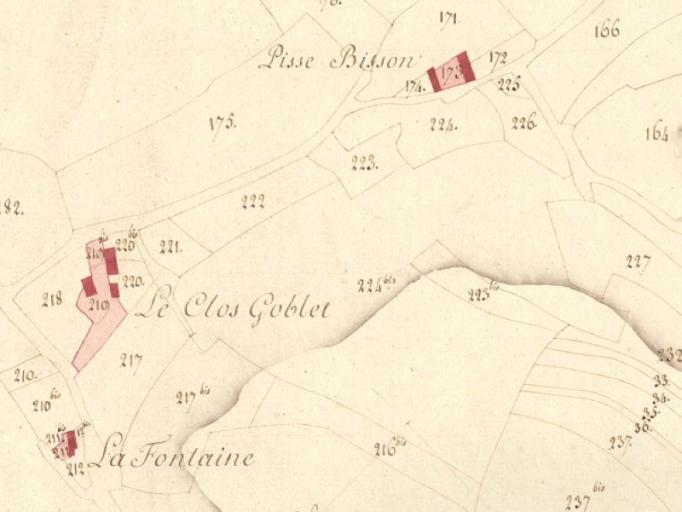

Une autre digue empierrée, équipée d´une ancienne porte à la mer, dont les vestiges sont encore visibles aujourd´hui sur les parcelles comprises entre les numéros 770 et 777 du cadastre napoléonien de 1812 (sur les parcelles n° 778 et 799 du cadastre actuel de 1959), au lieu-dit Pissoison, témoigne du pouvoir et de la volonté des propriétaires fonciers agricoles, de s´approprier ses terres marines, en mettant en place des un réseau de digues, écluses, portes de mer et canaux d´irrigation.

Selon la tradition orale, ce mouvement de poldérisation aurait commencé il y a 700 ans.

En 1823, un agriculteur du Goblet, Jean Guillaume Botrel, édifie sur son propre compte une longue digue de terre dans la partie nord-ouest du Grand Marais, près de la terre des Graviers. Cette chaussée est longue de 400 m, large de 2,40 m et haute de 6,50 m. Sa forme est « bien ronde » avec une base plus large. Des chemins charretiers seront ouverts dans la grève pour transporter avec des tombereaux et des brouettes la terre des grèves, servant de remblais : 600 journées de harnais, 1300 journées d´homme seront comptabilisées pour cette réalisation. La Société d´Agriculture versera une prime d´encouragement de 4500 F. au sieur Botrel, qui obtiendra 12 journaux de terrain et la jouissance gratuite de ces terrains endigués pendant 9 ans. Botrel deviendra maire de la commune en 1830.

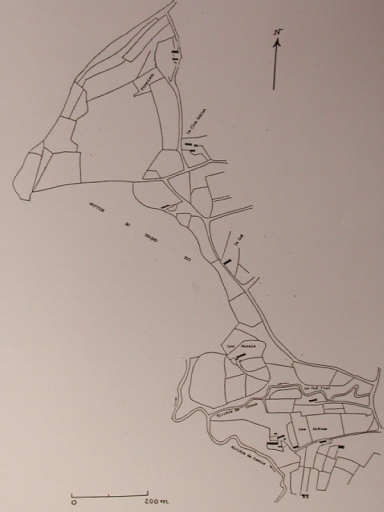

La grande digue en terre de Pissoison sera rallongée plus tard vers l´est, pour « boucler » la « retenue » de Pissoison, du sillon Saint-Jean au Petit Marais. Cette digue longue de 2,5 km, fait face à son extrémité septentrionale à l´ancien port de Saint-Ilan. Son crochet terminal sera refait après le « ras de marée » de 1913 (qui avait ennoyé la ferme dite « sous le gué »), en prenant la forme d´une voûte, plus apte à recevoir les coups de butoir du courant. Elle est équipée de trois « nös » ou portes à marée, dont la plus grande la porte, encore en fonctionnement aujourd´hui est située, sur les Graviers.

Cette digue sera complétée en 1959 par une digue en pierre aux formes plus courbes de 180 m de long et 2 m de hauteur, placée perpendiculairement à celle-ci, dans le prolongement de la levée de terre du sillon Saint-Jean (digue dite « des Graviers » sur les parcelles 741-748 du cadastre napoléonien remis à jour en 1959). Les pavés de la rue Saint-Guillaume de Saint-Brieuc seront utilisés pour élever cette digue, sous l´impulsion du maire de l´époque Ernest Gaillard, avec les conseils de l´ingénieur Turcat de la DDE.

En 1978, les deux digues seront de nouveau abîmées par les assauts de la mer. Il faudra les renforcer par des déblais pour la première et des enrochements pour la seconde, en supprimant le charroie. La digue en terre sera élargie à sa base et rehaussée par l´entreprise Burel de Plérin, la butte tassée avec le passage régulier des tracteurs. Le « domaine » des polders de Pissoison est enfin hors d´eau.

Les « nös » ou portes à la mer

Les « levées » forment des digues dont l´entretien est à charge de l´exploitant, au droit de son terrain ; le tout étant parties intégrantes. L´écoulement des eaux de ruissellement de certaines routes et versants se fait au moyen de fossés collecteurs qui rejoignent le domaine maritime par de petits aqueducs, muselés d´une porte à marée, suspendue par des pentures en bronze à un soc de béton, et se fermant sous la pression de l´eau de mer. Les portes à la mer ont pour fonction de libérer les eaux douces provenant des nombreux cours d´eau qui irriguent les petits bassins versants de la vallée d´Yffiniac, et de faire barrage au flot de la mer, lors des grandes marées. Chaque propriétaire se doit d´entretenir ces portes à marée, de les boucher à l´aide d´un coin en bois et d´un chiffon (d´obturer de la même façon les trous à taupes ou à ragondins dans la digue, lors des grandes marées et de les ouvrir ensuite.

Nous avons dénombré 18 portes à la mer en service sur le territoire des grèves d´Hillion, de Pissoison jusqu´au pont du Gué plat, au nord-est (où passe la rivière le Crés), avec la dernière porte mise en service aux Champs Guérin. La limite des marais d´Hillion du côté d´Yffiniac est marquée par le pont Saint-Jean, avec le cours d´eau du même nom.

La plus ancienne porte à la mer, située près de la ferme de Pissoison n´est plus en activité. Elle comprenait une porte en bois (frêne), insérée dans une douve empierrée, qui conduit à la mer, en passant par la porte des Graviers. Cette porte à la mer aujourd´hui automatique (60 x 80), traverse par un conduit la grande digue en terre actuelle de Pissoison. Il est intéressant de remarquer que le canal empierré de la vieille porte a une forme sinusoïdale, pour amortir la force du courant contre cette porte. Les portes sont aujourd´hui réalisées en bronze avec des conduits de plus fort diamètre. Hier, elles n´étaient pas automatiques et réclamaient une main d'œuvre régulière, quatre fois par jour : dégager l´ouverture de la buse de diamètre plus petit 15 x 15 (en brique de St-Ilan), ouvrir la porte à marée basse et laisser ainsi l´eau douce circuler, et fermer ensuite celle-ci avant le flot.

Ce travail représentait « la corvée » des propriétaires des terrains endigués ou de leurs fermiers. Aujourd´hui, en raison de l´activité « en sommeil » du syndicat des digues, l´entretien des portes à la mer (fonctionnement automatique) et des canalisations est à la charge de la commune.

L´entreprise de poldérisation des marais

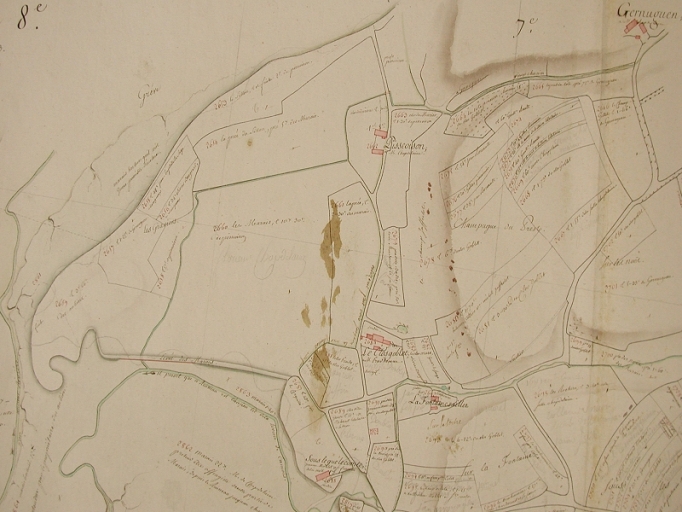

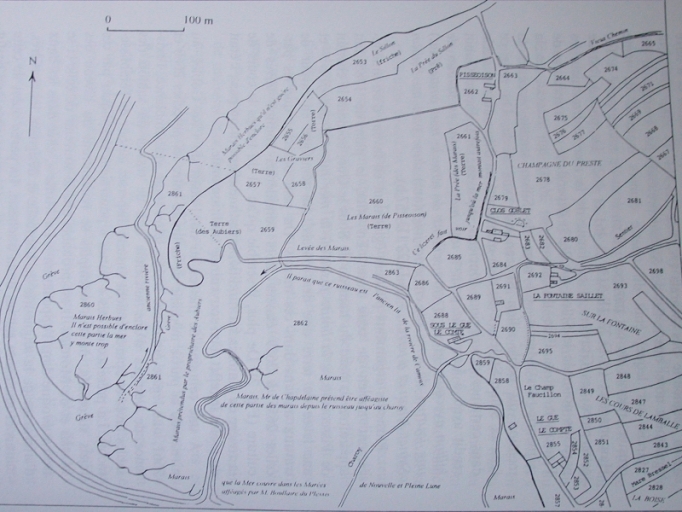

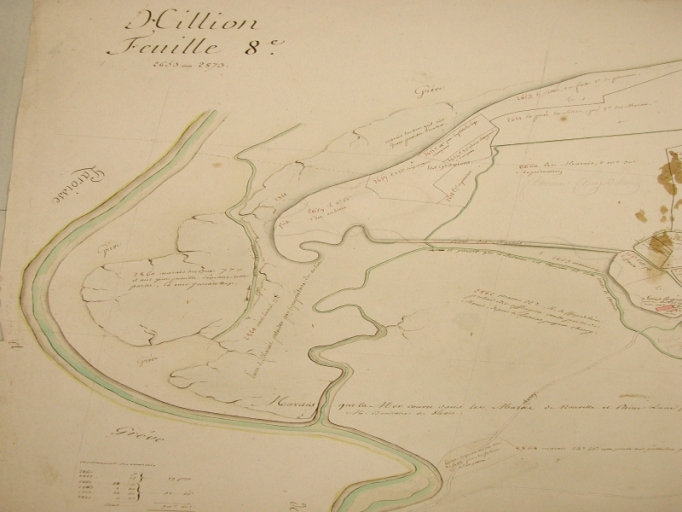

L´ancien cadastre dit « Terrier du Penthièvre » de 1785-87 (8° et 7°feuille) révèle le parcellaire des marais, avec les terres prises sur la mer, le réseau des digues, les propriétés privées, sur la paroisse d´Hillion :

- les marais de Pissoison (propriété de Florian Chapdelaine), cadastrés sur la parcelle n° 2660

- le sillon en friche, parcelle n° 2653 et le prés du sillon n° 2654

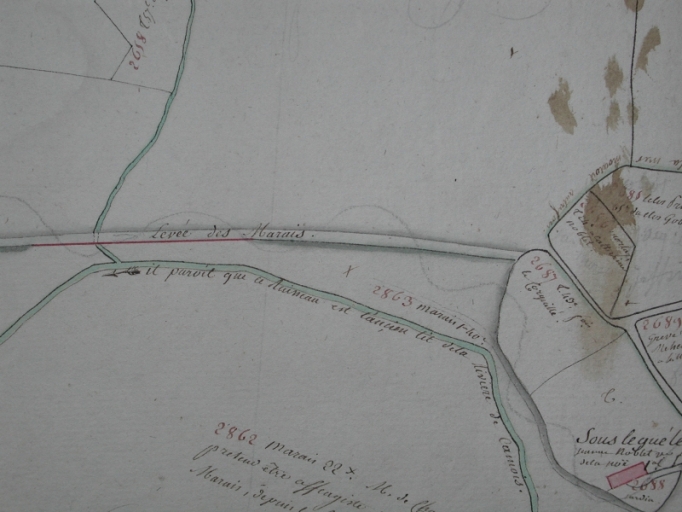

- la levée des marais (digue en pierre) située entre les parcelles 2862 et 2863

- la ferme de Pissoison n° 2662, les Graviers n° 2657

le Pont-Samson, qui débouche sur la parcelle n° 2864, marais en partie, non prétendu par personne, dénommé « partie de la grève où l´on tire du sable pour la gâtine de Langueux ». Le pont découvre le gué qui permettait à marée basse le passage des charrettes de la Coquinet sur Langueux aux Graviers de Gernugen sur Hillion, en rejoignant les voies terrestres de Saint-Brieuc à Hillion.

Cependant une grande partie du marais sous l´Ancien Régime - propriété du château des Aubiers - est régulièrement inondée (parcelles n° 2860-61-62-64) : « marais que la mer couvre ». Le marais a une contenance de 70 journaux, soit 35 ha.

Comme la qualité de la marne des grèves avait déjà été éprouvée par les cultivateurs, lorsque les gros propriétaires fonciers vont libérer ces terres, de nouveaux fermiers vont pouvoir parcelliser les polders et se les partager entre eux, sous forme de propriétés privées, « à charge d´endigage ». La ferme de Pissoison, avec vasières, marais et salines, sera affermée à la famille Pluart par le sieur Fournier, fermier général du Penthièvre en 1681.

Un réseau hydraulique complexe de la mer vers la terre, pour contenir les eaux de la marée et, inversement, pour organiser le cheminement des eaux douces, des ruisseaux et de leurs bassin versant, va ainsi être aménagé au fil des siècles, de façon semi-privée, en même temps que la construction de plusieurs digues en terre et en pierre. Des quantités importantes de marne argileuse vont être prélevées sur l´estran pour « remonter » la terre, élever le niveau des terrains inondables, et alimenter régulièrement ce barrage contre la mer.

Le lieu dit « La motte des Sablons » sur Pissoison, au sud ouest de cette ancienne digue, rappelle la présence des sauniers sur ces terres gagnées sur la mer (parcelles cadastrées n° 777-78- et de 780 à 786 sur le cadastre de 1845). La découverte régulière de pierres taillées attestent la présence d´anciennes constructions sur ces parcelles, qui ont pu être exploitées et habitées par les sauniers.

Une chapelle aurait même été construite sur la parcelle des Graviers, puis démontée et reconstruite sur la rive opposée de l´Urne, côté Langueux : la chapelle de « Salinga » ou chapelle des salines, dont l´une des pierres de construction serait encore visible à la fontaine Saillet (selon la tradition orale).

Le syndicat des digues

En 1935 est créée une association syndicale de propriétaires exploitants agricoles, appelée « association de Pissoison de défense contre la mer », ou plus communément le syndicat des digues. Cette structure, héritée des premiers syndicats de propriétaires, sous le Second Empire, fut créée pour réaliser les travaux d´entretien des digues, réclamés par la charge d´endigage, faisant partie des devoirs des concessionnaires. Chaque exploitant étant co-propriétaire et co-responsable d´un tronçon de digue. La forme associative permettait surtout de rechercher des subventions auprès des communes et de l´Etat.

Le syndicat a adopté le vote censitaire, soit une voix pour 10 ares. Un propriétaire pouvant disposer au maximum de 100 voix. Dans la réalité, ce sont les gros propriétaires qui payaient l´entretien des digues, dont la charge est dévolue aux exploitants, souvent les fermiers.

En 1856, la métairie de Pissoison est affermée par l´armateur Rouxel-Villféron, gros propriétaire terrien. L´exploitation sera ensuite vendue au propriétaire du château du Marais. Puis elle sera affermée à Jacques Briens en 1936 (bâtiments de ferme cadastrés n° 744). Le bail stipule l´obligation au fermier d´entretenir les digues et de respecter le droit de « renabl », l´ensouchement, qu´il doit laisser à son départ. Elle est exploitée aujourd´hui par Jean-Yves Cabaret, maraîcher, qui reste le principal exploitant des polders d´Hillion (40 ha), avec un droit de pacage sur l´estran.

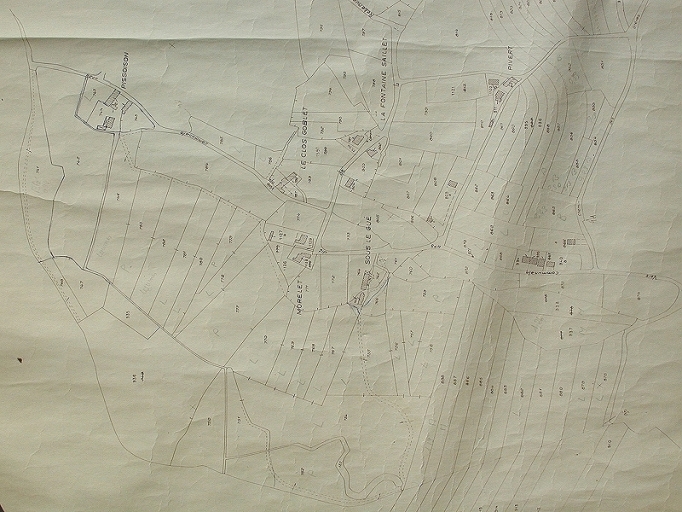

Les terres de Pissoison gagnées sur la mer sont cadastrées : n° 743-745 et 774.

50 ha de polders couvrent le territoire d´Hillion, divisés actuellement entre 100 propriétaires.

Aujourd´hui, le syndicat des digues continue d´avoir une existence juridique, malgré le souhait de ses adhérents de dissoudre l´association, contre l´avis de la collectivité locale et le veto de la préfecture, pour laisser l´entretien des digues à charge de l´Etat et des collectivités locales, dans la perspective du remembrement et des aménagements touristiques en cours, et de la création de la Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc.

Les prés-salés ou les « pétrelles »

Certaines concessions seront attribuées par les Affaires Maritimes sur le Domaine Public Maritime, avec un droit de pâture. Cependant, des parcelles d´herbus du DPM deviendront la propriété de certains exploitants et seront cadastrées.

L´arrêté préfectoral du 5 juillet 1897 et le décret du 1° octobre 1926 autorisent l´occupation privée des grèves pour y faire pâturer les bestiaux.

L´entreprise de poldérisation va s´accompagner d´une appropriation légale et privée de la grève et de ses herbus : le Domaine public maritime est divisé en plusieurs parcelles égales, numérotées de 921 à 911 et de 888 à 878, sur le cadastre dressé en 1847 et mis à jour en 1959 (section E, feuille n°4). Ces parcelles en longues bandes correspondent aux terrains exploités derrière la digue, dont elles représentent le prolongement en oblique sur l´estran. Ainsi, un propriétaire « possède » 1 ha 52 sur le DPM.

Plusieurs borne en granite (5 bornes), comprenant une lettre (de A à D), gravée dans la masse, balisent ces terrains, en partie gagnés sur la mer. L´une des bornes (la borne D) se trouve actuellement sur le DPM, cadastrée n° 921, en alignement, avec une autre borne (la borne E, cadastrée n° 778 ou 780), située sur les terres de la ferme Pissoison. Elles délimitent l´espace de pacage sur l´estran de cette exploitation (parcelle n°764). Les autres bornes sont cadastrées respectivement, borne cassée dans la grève (n° 911) et borne près de l´étang (n° 888).

La grande digue est elle même cadastrée en 1953 par moitié sur les parcelle n°748, 750, 752 et 936, dont elle dépend et parallèlement aux parcelles numérotées de 888 à 878.

Les grèves d´Hillion et de Langueux, situées en fond de baie, appelée communément, baie d´Yffiniac, sur le DPM sont utilisées pour différents usages de l´estran : enlèvement de la marne pour les maraîchers, pêche à pied (aujourd´hui interdite par règlement de la réserve), et pacage par les éleveurs (les « pétrelles de Saint-Ilan ». En réalité, un seul éleveur, le fermier de Pissoison, Monsieur Jean-Yves cabaret, fait paître ses bovins sur les prés-salés de la baie, avec l´accord de la Réserve. Il dispose d´un droit de pacage, lié à ses terres bordant la digue. Cependant, les usages productifs traditionnels de la baie tendre à disparaître au profit d´activités de loisirs et d´éducation à l´environnement compatibles avec le fonctionnement de la Réserve Naturelle.

L´agriculture littorale traditionnelle en bordure des marais d´Yffiniac et sur les polders reste le meilleur moyen de sauvegarde de ces espaces littoraux, afin d´éviter la pression foncière.

Un plan d´interprétation du circuit des eaux douces et des eaux salées, associé à une présentation « in situ » de l´agriculture maraîchère (polyculture-élevage) dans les polders, représenteraient une initiative pédagogique intéressante et originale, afin de compléter les outils déjà mis en place par la CABRI pour faire découvrir les richesses et les fragilités de la baie.

Les premières digues ou simples levées de terre existent certainement depuis l'époque féodale des premières salines dés le 12e siècle. Ces levées de terre révèlent un parcellaire dense et complexe au niveau des grèves d'Hillion ainsi que dans la partie septentrionale de l'Ile de la Villeneuve au confluent des rivières de Crès et de Camois (ruisseau Saint-Jean). Si de tels ouvrages ont surtout servi à isoler les propriétés des inondations lors des grandes marées, certaines de ces structures ont très bien pu servir à limiter des espaces pour recueillir le sablon (parcelle des Sablons) ou même faire fonction de marais salants sommaires (marais salants établis par la duchesse de Mercoeur vers 1607). Il semblerait que l'ancienne ligne de rivage soit plus proche de la ferme de Pissoison et Clos Goblet, en haut de la parcelle n°2661 de l'ancien plan de 1785 (vestiges d'une digue empierrée dans le talus attenant). Les digues, malgré leur caractère privé sont aujourd'hui des lieux de promenade et de découverte de la baie d'Yffiniac, avec une servitude de passage. La grande digue de Pissoison ou levée des marais La principale digue de Pissoison est signalée sur le Terrier du Penthièvre de 1785 : "Levée des marais" entre les parcelles 2860 et 2863 (AD 22, Série 1 E 495, 8e feuille). La levée des marais semble correspondre à l'emplacement (à quelques dizaines de mètres près) de la digue en pierre, qui aurait été édifiée en 1913, pour remplacer d'anciennes levées ; dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui (entre les parcelles n° 2660 et 2863). En 1823, un agriculteur Jean Guillaume Botrel, qui deviendra maire d'Hillion en 1830, réalise une chaussée en terre longue de 400 m, large de 2,40 m et haute de 6,50 m. En échange, il recevra 12 journaux de terrain et la jouissance des terrains endigués pendant 9 ans. Cette initiative ouvrira la voie des premières concessions à charge d'endigage, pour la mise en culture des marais et l'aménagement des canaux. La digue de Pissoison actuelle (construite en plusieurs tranches) a été tracée sur l'ancienne ligne de rivage de la côte sud des marais d'Hillion et re-profilée trois fois après les tempêtes et les inondations, 1913, 1960 et 1978. Après le ras de marée de 1913, son crochet terminal sera refait, en prenant la forme d'une voûte. En 1978, la digue en terre sera élargie à sa base et rehaussée par l'entreprise Burel de Plérin. Elle est équipée de trois "nös" ou portes à la mer. Cette digue a permis d'enclore les parcelles des Aubiers (n°2659), les parcelles de Gernuguen (n°2657), de Pissoison (n° 2658, 2660), l'ensemble des Graviers (n° 2657, 2655, 2656), extraites du Terrier du Penthièvre. Propriété privée des exploitants agricoles du Marais, qui sont tenus d'entretenir les digues de leurs concessions ou propriétés, la dissolution récente du syndicat des digues, créé en 1935, pose aujourd'hui aux collectivités publiques le problème d'entretien et d'aménagement de ces ouvrages, situés en marge du Domaine public maritime. Les herbus des marais Il est remarquable que dans le Terrier du Penthièvre, les marais herbus soient cadastrés (n° 2861), avec la précision suivante : Il n'est guère possible d'enclore cette partie, la mer y monte trop. D'autre-part, certaine partie de ces marais envahis par la mer est prétendue par le propriétaire des Aubiers (parcelle du DPM n° 2861), alors que d'auttres parties comme la parcelle n° 2864 n'est prétendue par personne. La parcelle cadastrée 2862, en partie endiguée par la levée des Marais (parcourue par le ruisseau, ancien lit de la rivière de Camois), est afféagé par le sieur Chapdelaine, du ruisseau jusqu'au charroie, qui va de la ferme "Sous le Gué Lecomte" au Pont Samson.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Secondaire : 2e moitié 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Botrel Jean-Guillaumemaître de l'oeuvre attribution par tradition oraleBotrel Jean-GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

La grande digue de Pissoison est située entre le Grand Marais et les polders de Pissoison. Digue en terre, large de 5 m et haute de 3 m, sur une longueur de 1000 m. Sa forme rectiligne au départ, dans le prolongement de la digue en pierre dite des Graviers, comprend ensuite plusieurs courbes sur 1000 mètres. Elle se termine par un décrochement le long de la face sud-ouest du Petit Marais. La digue est recouverte d'une végétation herbacée. Un chemin piétonnier permet d'y circuler, avec l'autorisation des propriétaires de la digue. Sa hauteur, sa largeur et son volume varient peu, respectivement de 3 mètres et de 5 m environ. La digue comporte trois portes à marée pour le déversement et la retenue des eaux douces, et contre les inondations de la marée. Elle dispose à son extrémité d´un charroie, qui mène au marais et au schorre pour le pacage des animaux.

-

Murs

- terre

-

Plansplan allongé

-

Mesures

- l : 100 000

- la : 500

- l : 300

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

La grande digue en terre de Pissoision mérite d'être siganlée et étudiée comme un ouvrage historique de défense contre la mer et de protection des polders depuis la date connue de sa réalisation, 1823. Exemple unique sur la commune et en Côtes d'Armor d'ouvrage en terre, d'endigage des polders.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents audio

-

PRIGENT, Guy. Témoignage audio Jean-Yves Cabaret : les digues et polders de Pissoison. Hillion, 2003.

documentation audio.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales