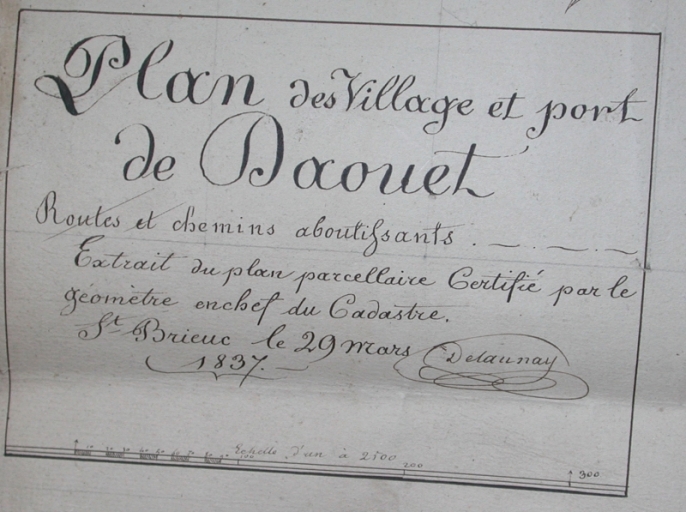

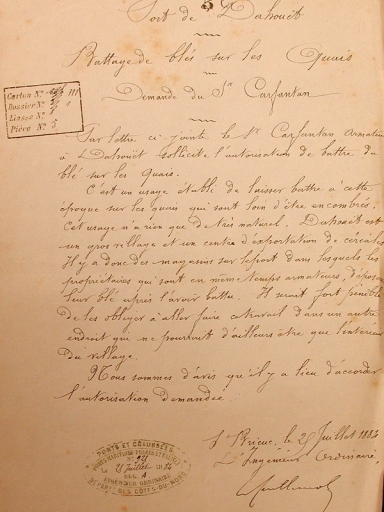

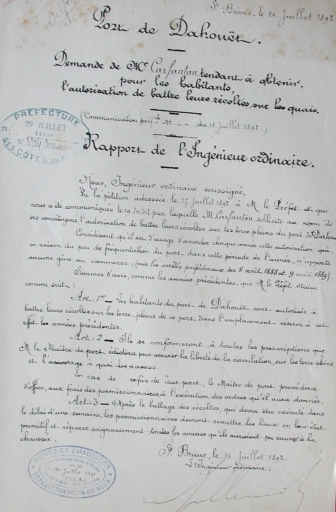

Historique du port de Dahouët et premiers aménagements

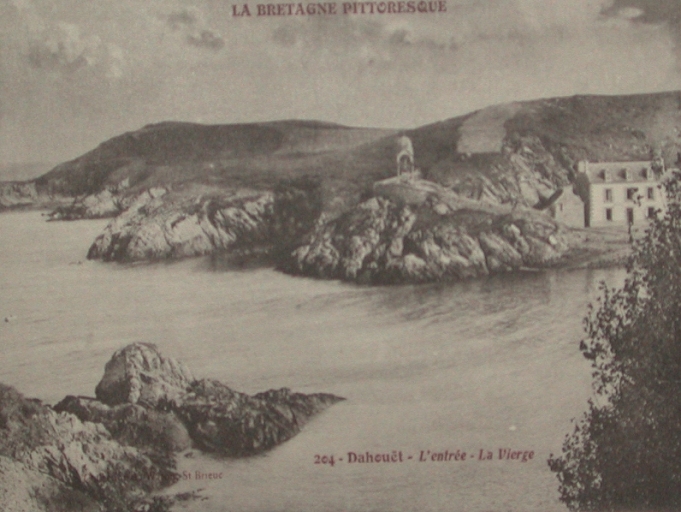

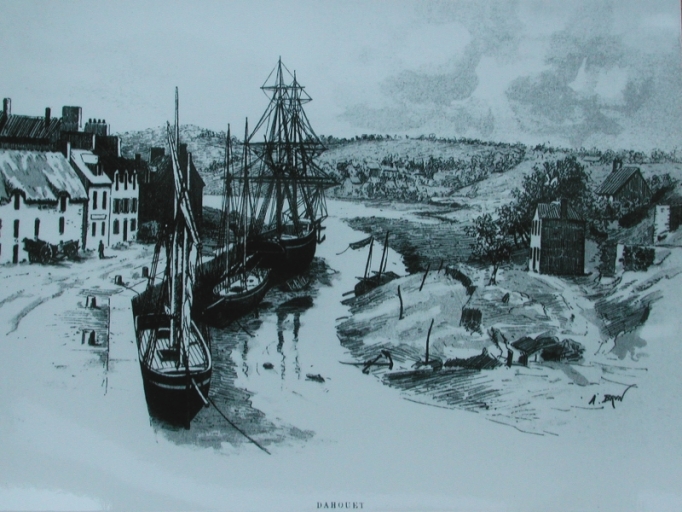

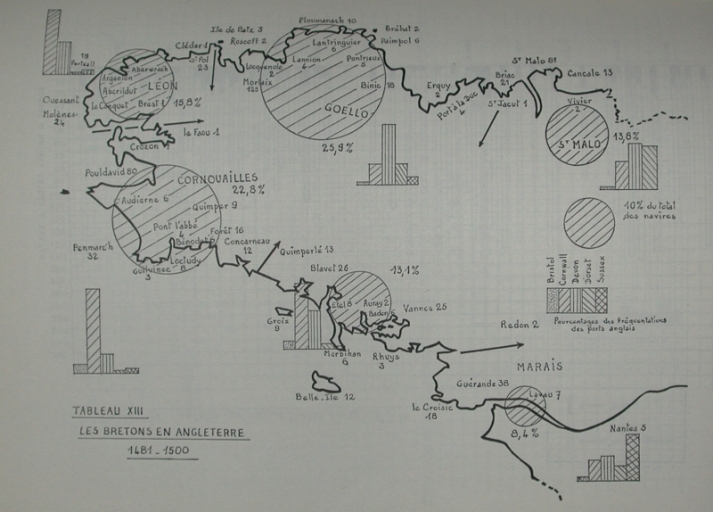

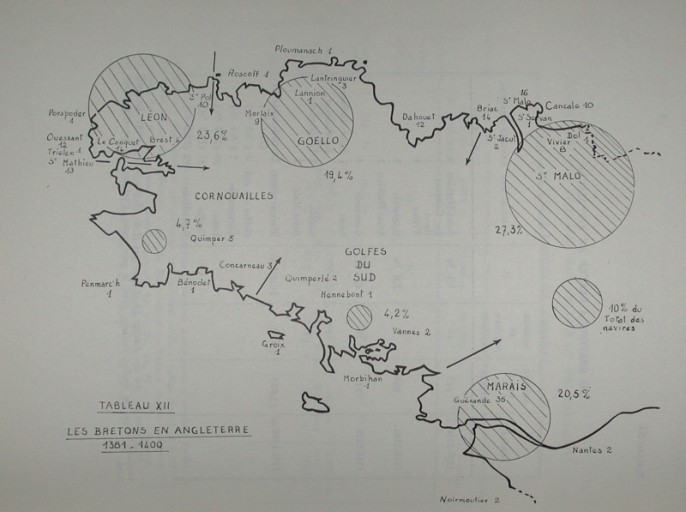

Le havre de Dahouët est d´abord un port naturel, avec un relief vallonné, un marais envahi par la marée et une côte abrupte, entrecoupée de plages et de falaises. Il était fréquenté dés le Moyen-Age par un assez grand nombre de navires, qui venaient y charger des grains et autres denrées, bien avant qu´un ouvrage d´art y fut établi. On le regardait comme très utile au commerce du pays, et l´on prétend même que, dés l´année 1670, le maréchal de Vauban et l´ingénieur Garangeau avaient formé le projet d´y réaliser un port de guerre, pour mettre les escadres du Roy en commodité d´abri et hors de la vue des corsaires anglais croisant dans le golfe de Saint-Brieuc Ce projet fut abandonné à la mort de Louis XIV.

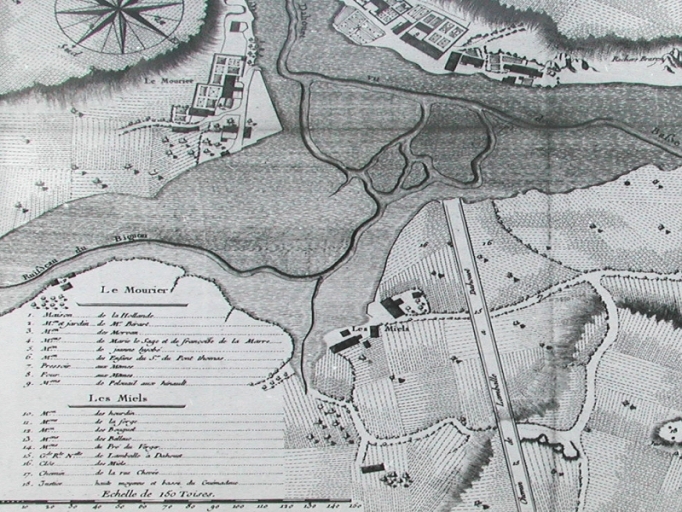

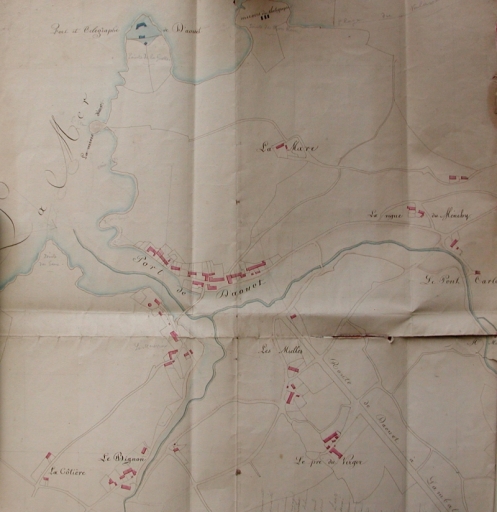

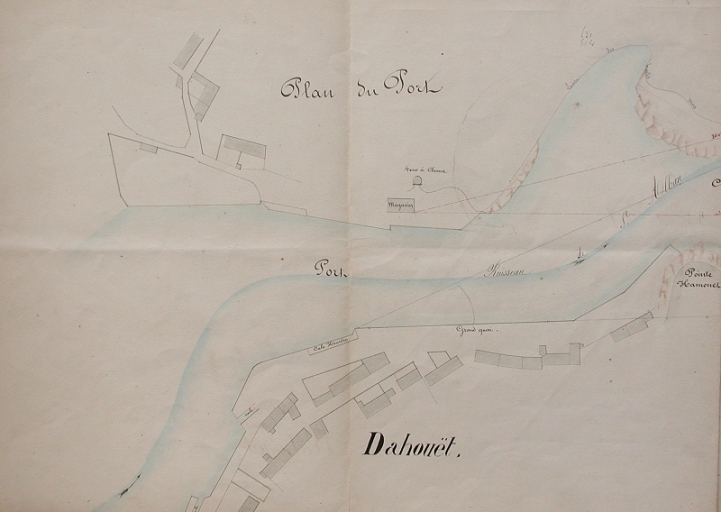

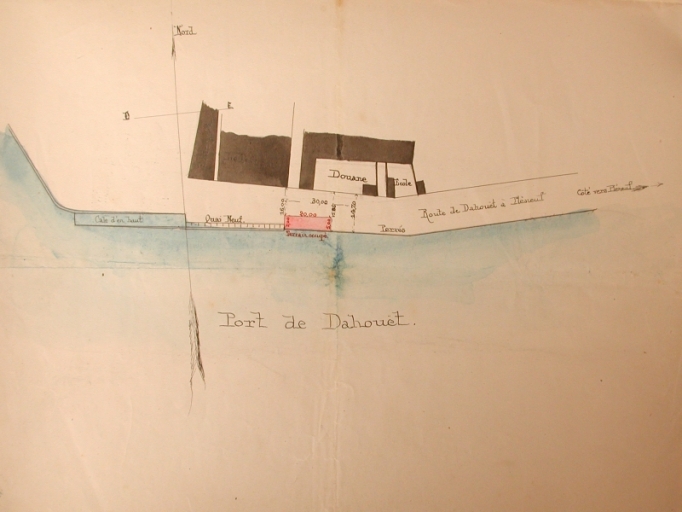

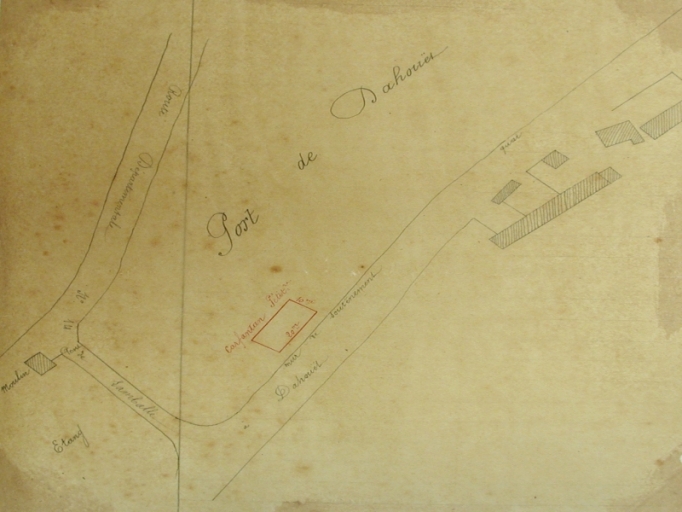

La ville de Lamballe, qui était avant 1789 le chef-lieu du duché de Penthièvre, fit de grands efforts pour y créer un véritable port. Les négociants de cette ville, dont le marché de grains était alors l´un des plus importants en Bretagne, construisirent des magasins principalement sur la rive droite du havre de Dahouët.

Une route fut ouverte dans de bonnes conditions pour établir une communication directe entre Lamballe et Dahouët. La première desserte fut ouverte aux frais de la province en 1769, le port de Dahouët étant inaccessible pendant l´hiver (délibération de la communauté de Lamballe en 1783). Enfin, un remblai en galets fut exécuté sur le côté droit du havre, de manière à permettre en tout temps la circulation des voitures chargées de grains, qui étaient obligées précédemment de passer sur un terrain vaseux, souvent impraticable.

Le 27 février 1775, les Etats de Bretagne, statuant sur une demande de la communauté de ville de Lamballe pour la construction d´un quai à Dahouët, décidèrent que ce quai serait construit aux frais de la province dès qu´il y aurait des fonds suffisants. Cette dernière éventualité tarda à se réaliser et les usagers du port s´occupèrent alors d´améliorer l´entrée du port, en faisant dérocter (extraire, raser) les rochers qui en rendaient dangereuse l´entrée.

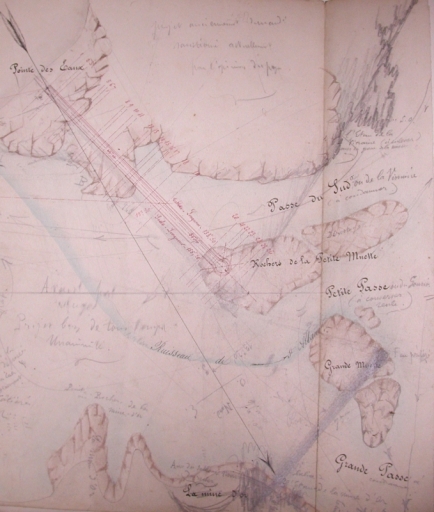

Les travaux de déroctage furent entrepris en 1783 et terminés en 1785, avec une participation financière privée (Beaudouin de Guémadeuc offrit une somme de 3000 livres) et une subvention de la ville de Lamballe. Cette opération fut néanmoins contestée par les marins de la paroisse d´Erquy, fréquentant le port, qui craignaient que celui-ci ne soit plus protégé de la houle du large. L´entrée fut en même temps équipée d´un balisage, sous la forme de plusieurs perches en bois.

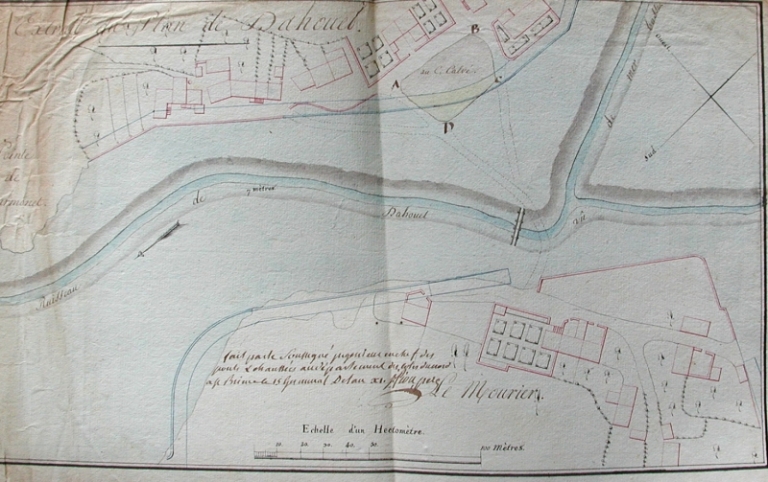

Il faudra attendre la Restauration pour qu´un grand chantier voit le jour. En effet, un rapport de Moussigné, ingénieur des Ponts et Chaussées, en date du 14 décembre 1818, préconisait pour le port de Dahouët :

- la construction de 515 mètres de quais, dont 446,25 mètres sur la rive droite et 68,75 mètres sur la rive gauche,

- l´extraction de 3684 m3 de rochers pour l´élargissement et le nettoyage des passes d´entrée, matériaux qui devaient servir à la construction des murs du quai,

- le curage d´une partie du bassin, 13 159 m3 d´alluvions qui devaient être utilisés comme remblais,

- la pose de 15 bornes d´amarrage.

Ce projet était grandiose puisque les 446 mètres de quai envisagés rive droite devaient aligner la pointe Hamonet jusqu´aux dernières maisons du port. Les responsables départementaux des Ponts et Chaussées envisagèrent même un prolongement de 100 mètres afin d´opérer la jonction avec la digue et le Pont-Neuf édifiés en 1791.

Le Conseil général donna un avis favorable, mais l'administration royale refusa le projet.

La Révolution ajourna tout travail d´amélioration au havre de Dahouët. C´est seulement en 1820 qu´on entreprit la construction de quais, dont 246 mètres sur la rive droite - avec la cale Hamonet, longue de 40 mètres en aval et la cale d´En-Haut en amont et au milieu une cale de radoub pour le nettoyage et la réparation des bateaux qu´on baptisa cale Hourdin - et 68 mètres sur la rive gauche. Mais ces ouvrages exécutés seulement à pierre sèche, sans fondations, eurent à subir régulièrement des avaries sérieuses.

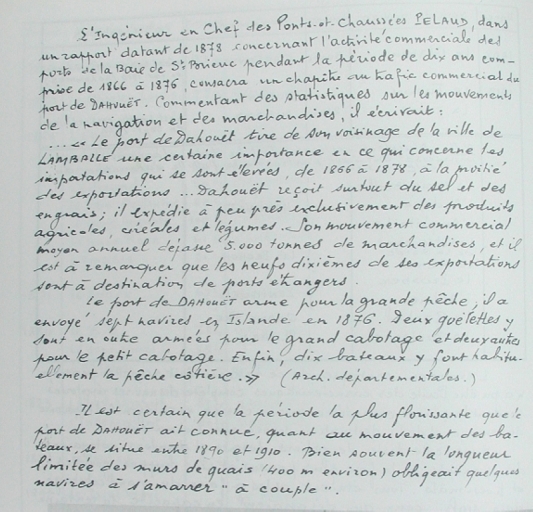

Il convient de remarquer qu´en 1820 le port était peu fréquenté, selon l'historien Habasque. Les entrées de navires étaient rares : 18 seulement en 1829, 34 l´année suivante. Ce qui aidait surtout à faire vivre sa population, c´était la pêche et le commerce des huîtres, pêchées et draguées par six bateaux du port, chargées sur des barques d´Erquy, de Port-à-la-Duc, de Saint-Cast, et expédiées le plus souvent en Normandie ou vendues sur les marchés environnants.

Les coquilles d´huîtres écaillées formaient des bancs larges et épais au fond du port.

Cependant, le ressac violent provoqué par les vents de nord-ouest dans l´avant-port rendit nécessaires de nouvelles dispositions et études, pour améliorer la situation :

- protection extérieure de la partie aval du port à l´aide d´un môle,

- construction de nouveaux quais à l´amont de ceux du fond du port et approfondissement de ce dernier.

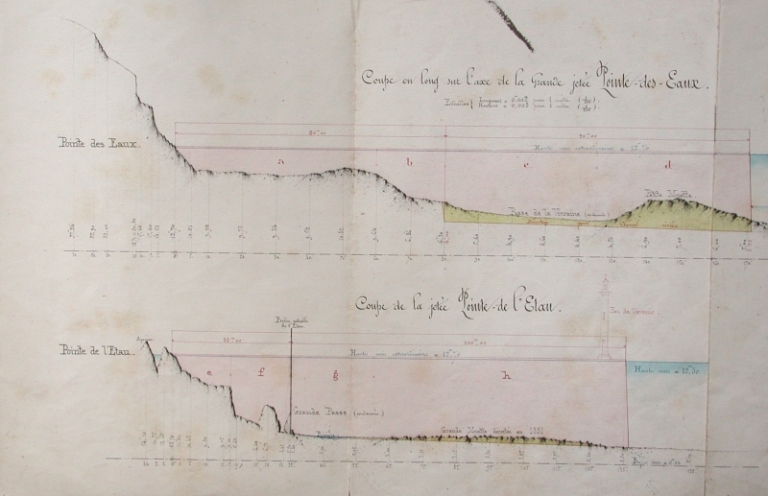

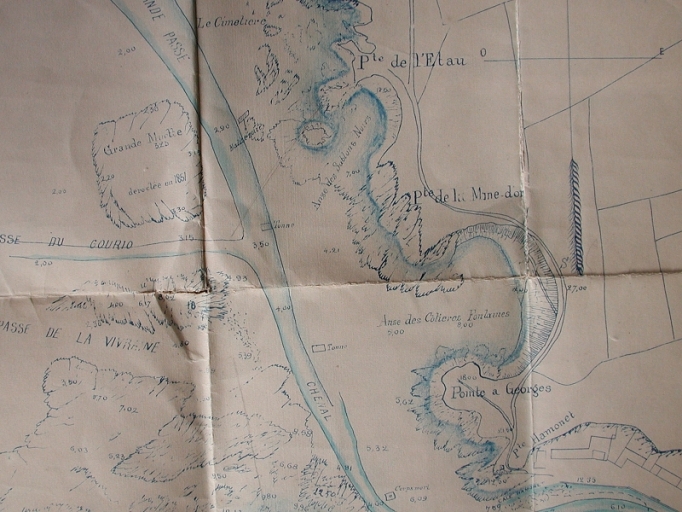

Aucune de ces deux solutions ne fut réalisée. Le projet d´une jetée de 155 mètres, partant de la pointe des Eaux et se dirigeant vers le nord, approuvé en 1853 par le ministère, fut annulé.

Seul le dérasement de la roche « La Grande Muette », qui formait un écueil à l´entrée du chenal, fut entrepris en 1850-51.

En 1851, 50 mètres de quai en aval s´écroulèrent et durent être reconstruits avec de nouvelles techniques en 1852. En 1854, 60 mètres de l´ancien mur de soutènement tombèrent.

Les ingénieurs proposeront à la suite de cette nouvelle et importante dégradation, de reconstruire entièrement les quais, mais l´administration supérieure trouva la dépense exagérée, en considérant l'importance relative du trafic commercial du port de Dahouët.

Une deuxième tranche de travaux s´ouvrit en 1854-56 ; Une tempête ayant causé de grands dégâts au premier quai et à la cale d´Amont, celle-ci fut refaite et on en profita pour construire à la suite un autre quai de 70 mètres de long qu´on baptisa « quai Le Péchon », dénomination, qui, à elle seule, suffirait à le situer dans le port de Dahouët (face aux établissement de l´armateur Le Péchon) et à préjuger du rôle qui lui était dévolu.

Le conseil municipal de Pléneuf saisit l´opportunité du voyage de l´empereur Napoléon III dans le département en 1858 pour lui adresser une supplique, restée lettre morte, malgré les promesses et les discours sur la nécessité d´améliorer l´industrie et les transports en Bretagne.

Néanmoins, cette lettre eut le mérite de préciser l´activité du port au milieu du 19ème siècle et d'apporter des arguments chiffrés pour justifier de nouveaux aménagements :

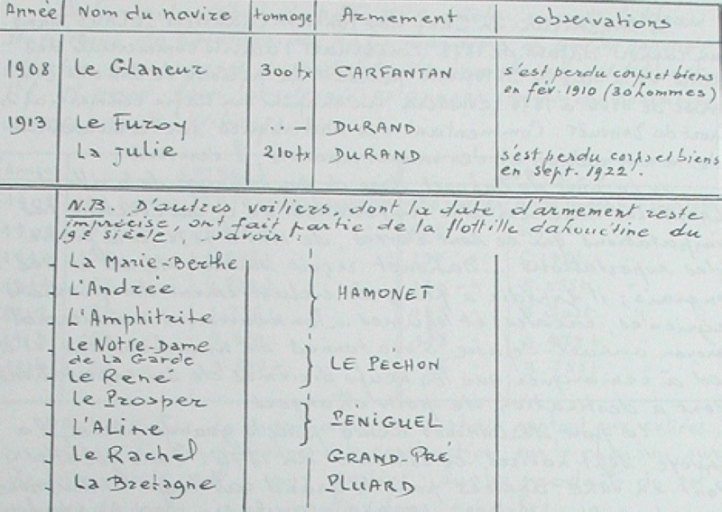

Ce port, qui n´avait en 1847 que de petites barques de pêcheurs et deux navires caboteurs, expédie maintenant six navires à la grande pêche de Terre-Neuve, deux navires à la pêche en Islande, cinq navires au cabotage, suivent les caractéristiques des chargements entrées et sorties des bateaux qui fréquentent régulièrement ce port.

Et de lister les travaux jugés nécessaires pour faire de Dahouët un port accessible à tous les bateaux qui pourraient alors y trouver abri et sécurité :

- construction d´une jetée-abri entre la pointe des Eaux et le rocher de la Petite Muette,

- reconstruction de tous les quais,

- établissement de corps-morts coulés au large de la future jetée,

- établissement d´un feu sur le bout de la jetée,

- curage et approfondissement du port.

Ce projet d´ensemble jugé trop grandiose ne fut réalisé que pour certains points : l´éclairage de l´entrée de port et les corps-morts d´attente. Seule la cale Hourdin en amont fut reconstruite et les quais primitifs restaurés entre 1860 et 1867.

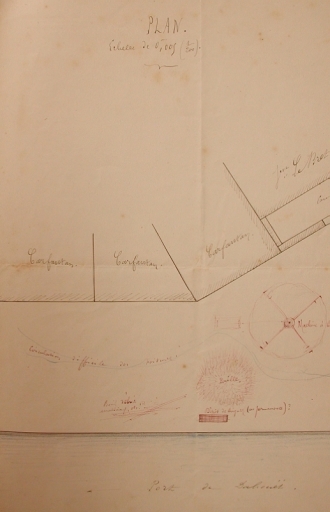

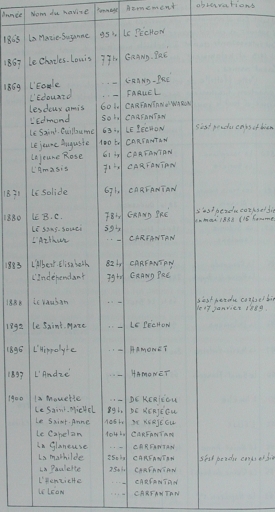

La dernière tranche de travaux du port de Dahouët fut réalisée de 1893 à 1897 et comprenait un nouveau quai de 162 mètres de long qui reliait le quai Le Péchon au Pont-Neuf. Elle faisait suite à de violentes tempêtes qui avaient provoqué l´écroulement d'une partie de ces quais face à l´actuel bureau du port. Ce dernier ouvrage fut réalisé par l´entreprise Eveillard de Lamballe, avec le financement des armateurs du port : Carfantan, Hamonet, Le Péchon, Boutevillain de Grandpré, Dagorne.

L´élargissement et l´approfondissement de l´entrée du port se poursuivit. En 1903, une nouvelle tourelle d´amarrage fut construite.

En 1909, une nouvelle tempête provoqua une brisure en « V », toujours dans le vieux quai construit en 1820. Des travaux furent réalisés sur 91 mètres, ce qui entraîna la dispararition de la cale de radoub qu´on appelait jusqu´alors cale Hourdin, nom qu´on transfèrera à la cale d´Amont ou cale d´En-haut, qu´elle a conservé aujourd´hui (encore appelée hier « cale Sorgniard », en l´honneur de Olivier Sorgniard, qui habitait la maison d´en face).Tous ces travaux favorisèrent le trafic du port.

D´après Notices sur les ports des Côtes du Nord, Pelaud, 1878, et Dahouët, port de Bretagne Nord, André Guigot, Breizh-Compo, 1988.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales