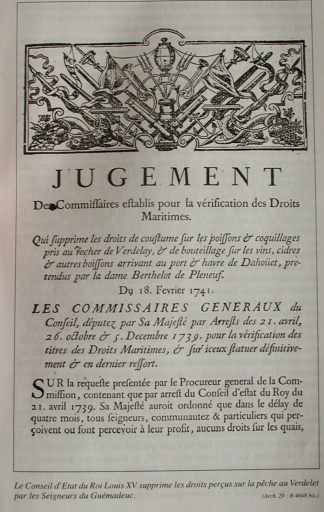

Accessible seulement aux grandes marées par l'isthme (le pont) ou tombolo qui le relie à la terre ferme, l'îlot du Verdelet attire autant les pêcheurs à pied que les promeneurs. Mais gare au flot de la marée et aux courants violents. Selon la légende, le Verdelet serait un petit caillou tombé de la chaussure de Gargantua. L'île fut habitée par des moines qui y édifièrent au 16e siècle une chapelle dédiée à saint-Michel. Au 17e siècle, une batterie y fut installée, pour défendre aux Anglais l'approche de la côte. Elle était encore en activité pendant la Révolution. Cependant, ce sont surtout les pêcheries du Verdelet, qui vont attirer les pêcheurs de goémon d'épaves et les pêcheuses de crevettes au havenet, dans ces écluses", qui retiennent les petits crustacés, le bouquet et autres produits de la mer nourricière. Les pêcheries ou écluses du Verdelet sont de formes et de situations différentes. Les écluses de la partie sud-ouest de l'île sont certainement plus anciennes que les écluses de la partie plus nord-ouest. Elles peuvent dater au moins du 19e siècle. Les écluses situées à l'ouest de l'îlot du Verdelet, de par leur nombre et leur importance, témoignent d'un mode particulier d'appropriation de l'estran nourricier, proche du rivage. Ces ouvrages encore visibles aujourd'hui forment des enclos de rochers disposés avec une ouverture vers le large. Certains ouvrages ont la forme de parcs et ont pu être réutilisés par des entrepreneurs ostréicoles au cours de la 2e moitié du 19e siècle et au long du 20e siècle (entreprise Mahéo), pour enclore leurs parcs d'élevage extensif d'huîtres creuses et plates (AD 22, 9 M-14). Parfois décrits comme pêcherie des moines possédant un prieuré sur le Verdelet, ces parcs peuvent être considérés comme la pescherie du Verdelet placée sous le corps de garde de Pléneuf et de la Ville Pichard, appartenant au seigneur du Guémadeuc, ainsi décrite dans l'enquête de Lemasson du Parc en 1726. Par ailleurs, il faut préciser que les Madeuc se réservaient le droit de percevoir 5 deniers par pièce de poisson rond et 10 deniers par poisson plat, pêché au havre de Dahouët, ainsi que de faire lever une havée à deux mains sur tous ceux qui emportent des moules du rocher dit Verdelet. (AD 22 IE-168, Aveu par Dame Agnès Rioult, femme de Messire Berthelot pour l'ancien château du Guémadeuc en ruines, ... 13 août 1722).

- inventaire préliminaire, Pléneuf-Val-André

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Pléneuf-Val-André

-

Lieu-dit

le Verdelet

-

Cadastre

Domaine Public Maritime

-

Dénominationsinstallation aquicole

-

Appellationsécluse du Verdelet

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

Les pêcheries du Verdelet ont la forme d'un rectangle irrégulier, formant une large cuvette, aujourd'hui ensablée. Leurs dimensions peuvent être importantes (entre 25 et 50 mètres de côté). Les pierres qui la composent sont de taille et de formes différentes, mais n'excèdent pas un mètre de hauteur. Situés entre l'extrémité du "pont" du Verdelet et la Grosse Roche, débouchant sur la "Verdière", ainsi nommée car recouverte autrefois par une prairie de zostères, plantes marines, ravagées par les chalutages intempestifs, cet ensemble est constitué de deux parcs quadrangulaires accolés.

-

État de conservationdésaffecté

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà étudier

Ces écluses désaffectées mais encore visibles aujourd'hui et en bon état sont encore à étudier.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales