Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Erquy

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Pléneuf-Val-André

-

Commune

Erquy

-

Dénominationsfront de mer

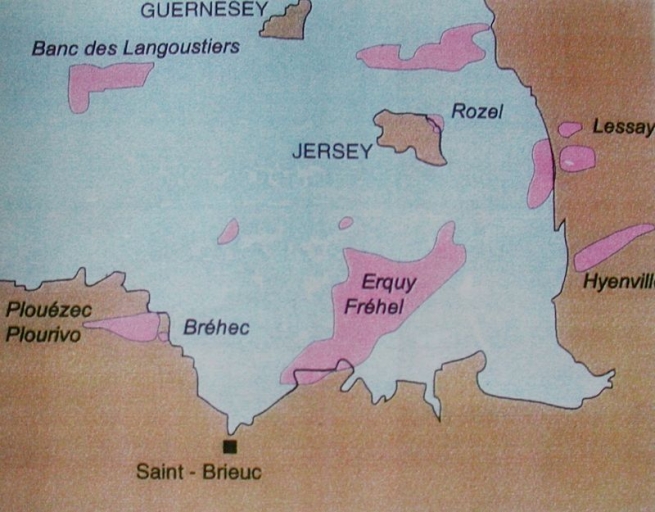

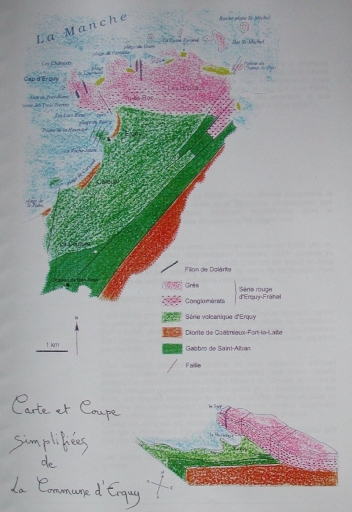

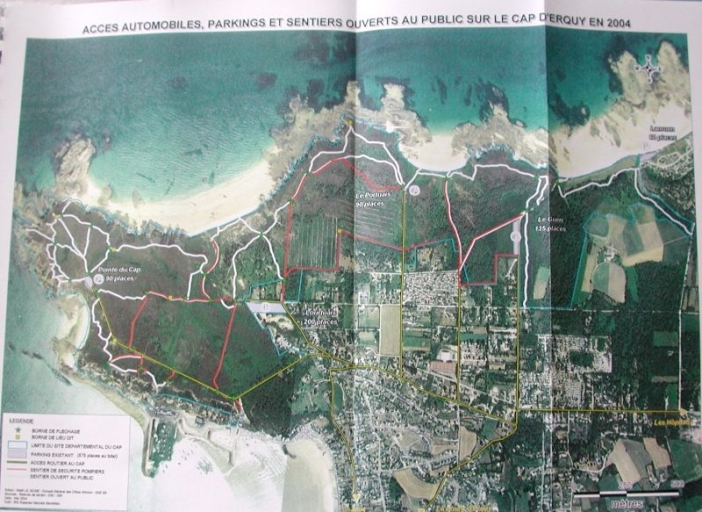

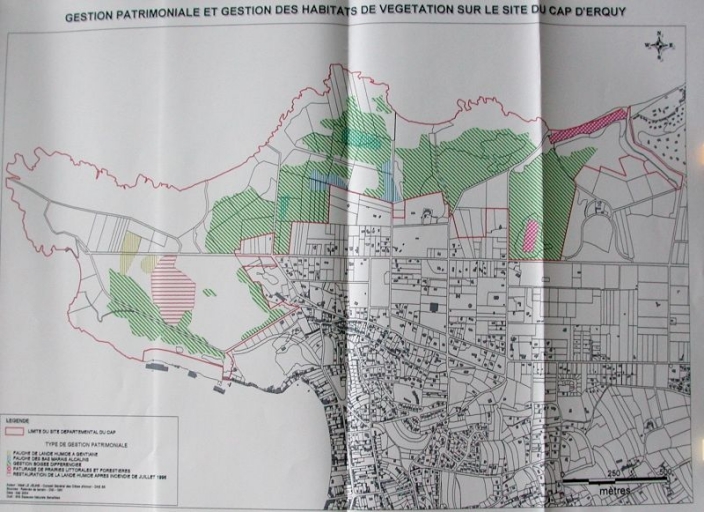

Depuis 1980, et la vente des premiers terrains du Cap d'Erquy au Conseil général des Côtes-d'Armor, le département est devenu propriétaire du site classé d'Erquy (la Garenne d'Erquy), soit 171 hectares. Les premières études sur le patrimoine naturel du site datent de 1975 (landes littorales, Géhu) et de 1981 ("Bilan écologique du cap d'Erquy", Montort et Rozé) Ce site exceptionnel fait actuellement l'objet d'une étude de fréquentation, d'un plan de gestion et d'un relevé d'inventaire "Natura 2000". La fréquentation annuelle du site évaluée à 500 000 personnes, a déjà nécessité la modification du PLU entre 1995 et l'an 2000. L'expérimentation pour la restauration et la gestion des sentiers dégradés a conduit le Syndicat des Caps à limiter les cheminements et à réserver des emplacements pour le stationnement et l'accès des automobiles. De nombreuses actions ont été conduites pour conserver le patrimoine biologique depuis 1996 : - fauche de la lande humide, des marais alcalins, de la saulaie - pâturage des parcelles au Guen et restauration de la végétation dunaire - restauration des landes incendiées - éclaircissement des boisements de pins - éradication d'espèces végétales invasives - restauration paysagère de landes sèches et de landes humides par suppression des pins dispersés sur 20 ha Des aménagements spécifiques et adaptés ont permis la restauration des sentiers entre Lourtuais et le Guen : gradines, épierrage, travaux anti-érosion, transplantation de la lande, nouvelles clôtures, balisage des sentiers par des blocs de grés gravés, balisage de sécurité. En 1989, les communes d'Erquy, Fréhel et le Conseil général se regroupent pour constituer une association amenant en 1992, la création du Syndicat des Caps. La commune de Plurien les rejoint en 1996. Remarque : un réseau assez dense de sentiers existait au début du 20ème siècle, au niveau des carrières, au centre du cap d'Erquy. Le sentier douanier bordait les falaises. A la pointe, des sentiers étroits fréquentés par les pêcheurs descendaient à la plage. Ces sentiers sont aujourd'hui rouverts au grand public.

-

Période(s)

- Principale : 20e siècle

-

Statut de la propriétépropriété du département

propriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà étudier

Les espaces littoraux remarquables d'Erquy mériteraient d'être étendus et interprétés avec une dimension ethno-écologique.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

IGN. Carte IPLI : usage du sol, Côtes du Nord. Paris : IGN, 1982.

p.66-69 -

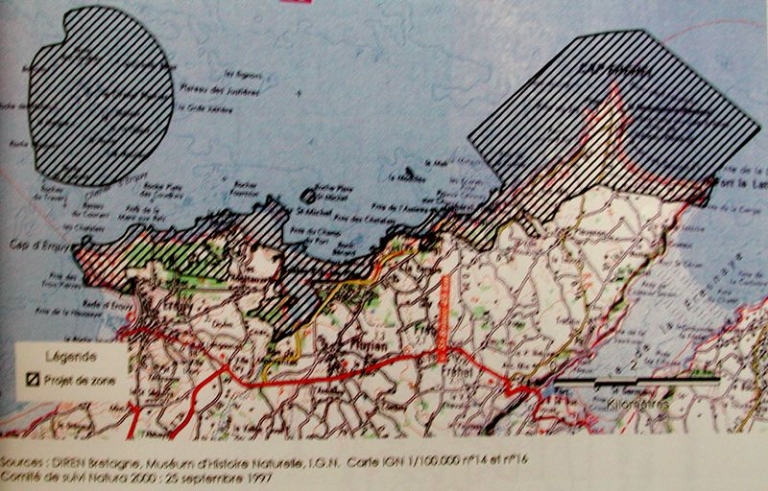

DIREN BRETAGNE, OUEST-AMENAGEMENT. Les espaces littoraux remarquables des Côtes d'Armor. Rennes : DIREN Bretagne, 1998.

p.66-69 -

SYNDICAT DES CAPS. Site Natura 2000 n°11 Cap d'Erquy-Cap Fréhel : diagnostic. Plévenon : Syndicat des Caps, 2001.

-

CHAURIS, Louis. Draperies de grès rose dans les falaises d'Erquy. In Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc : Presses Bretonnes, 1998.

-

CONSEIL GENERAL DES CÔTES D'ARMOR. Les Côtes d'Armor au naturel du Cap d'Erquy au Cap Fréhel, les Sentiers de l'Histoire. Saint-Brieuc : Conseil Général des Côtes d'Armor, Bureau des Espaces Naturels.

-

MONFORT, Christiane, ROZE, Françoise. Bilan écologique du cap d'Erquy. Rennes : UHB, 1981.

-

GUILLAUME, Michel. Géologie des Côtes d´Armor. Saint-Brieuc : GEPN, 1998.

Annexes

-

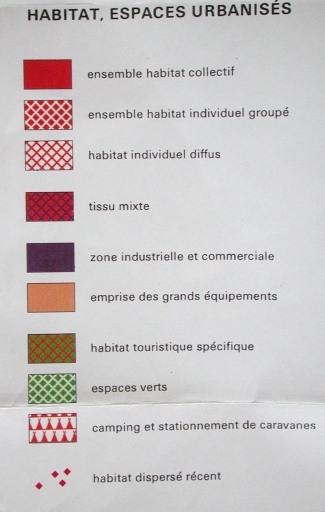

Annexe n°1

-

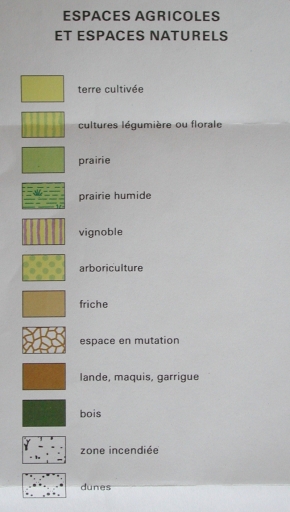

Annexe n°2

-

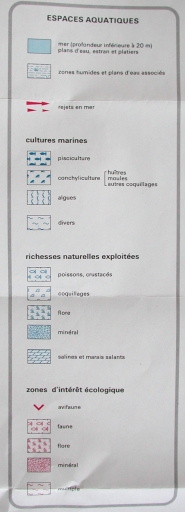

Annexe n°3

-

Annexe n°4

-

Annexe n°5

-

Annexe n°6

-

Annexe n°7

-

Annexe n°8

-

Annexe n°9

-

Annexe n°10

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales