Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire préliminaire, Plévenon

-

Pichouron PatrickPichouron PatrickCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Matignon

-

Commune

Plévenon

-

Lieu-dit

la Pointe de la Latte

-

Cadastre

1826

B1

169-171

;

2004

B1 59, 61, 62

-

Précisions

anciennement commune de Fréhel

-

Dénominationschâteau fort

-

Appellationsdit le Fort-la-Latte

-

Parties constituantes non étudiéesdonjon, chapelle, logement, four, corps de garde, batterie, pont

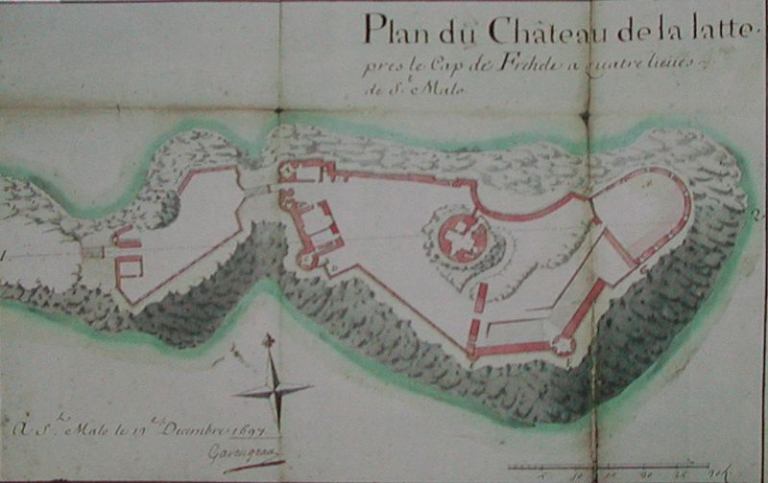

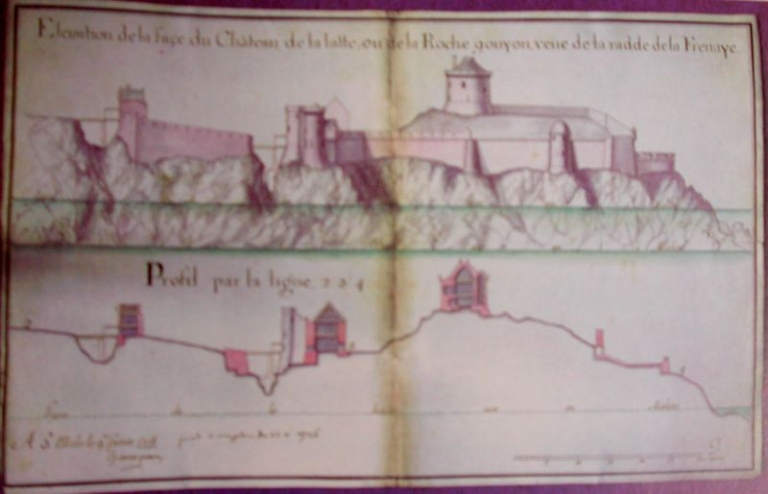

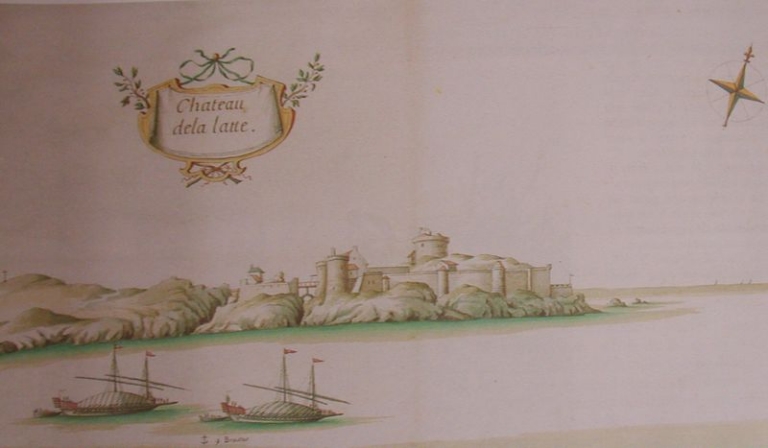

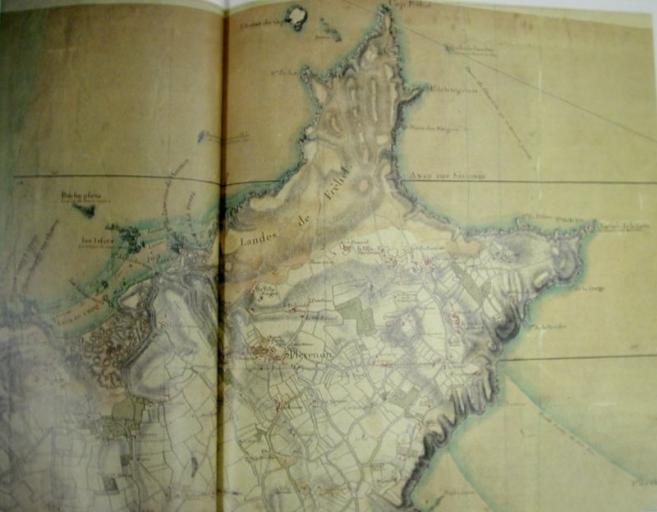

Situé à l´ouest de Saint-Malo, le château de la Roche-Goyon, également dénommé le Fort La Latte, est un édifice à vocation militaire construit vers le milieu du 14ème siècle, transformé à la fin du 17ème siècle par l'ingénieur Simon Garangeau, inspecteur des fortifications pour la Bretagne placé sous l'autorité de Vauban. La construction du château a été initiée vers le milieu du 14ème siècle par Etienne III Goyon, seigneur de Matignon - d'où l'appellation primitive de château de la Roche-Goyon - et achevée vers 1380 par son petit-fils Bertrand II de Goyon. Quasi-inexpugnable jusqu'à l'apparition du canon, il a été assiégé à plusieurs reprises, dont une fois en 1379 par le connétable Bertrand Du Guesclin, puis démantélé et incendié en 1597 durant les troubles de la Ligue. Confisqué à Jacques III de Matignon par le roi Louis XIV, puis remanié et fortifié par l'ingénieur Garengeau de 1689 à 1715 pour l'intégrer au système de défense avancée de la ville de Saint-Malo et protéger le mouillage de la baie de la Fresnaye. La chapelle a été reconstruite en 1716 et le fort a été doté d'un four à rougir les boulets, dit également four à réverbère, vers 1794. Déclassé par le ministère de la guerre en avril 1890 et remis à l'administration des Domaines le 9 août 1890, il a été vendu en 1892 à des particuliers, puis, bien qu'en très mauvais état, a été classé Monument Historique par décret du 11 août 1925, ainsi que ses abords immédiats le 28 février 1934. De 1930 à 1938, il a fait l'objet d'importants travaux de restauration entrepris par son propriétaire Frédéric Jouon-des-Longrais sous le contrôle des architectes des bâtiments civils Paquet, Vorin et Prieur.

-

Période(s)

- Principale : milieu 14e siècle

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : 1er quart 18e siècle

-

Dates

- 1689, daté par source

- 1715, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : inspecteur des fortifications attribution par source

- Auteur : architecte des Bâtiments civils attribution par source

- Auteur : architecte des Bâtiments civils attribution par source

- Auteur : architecte des Bâtiments civils attribution par source

Le fort est une ancienne forteresse médiévale dotée d'un système bastionné à l'époque de Vauban. L'édifice est construit en moellons de grès et de granite sur deux promontoires rocheux très escarpés. Il est effectivement composé d'une première avancée défendue côté terre par un châtelet, dont il subsiste d'origine, côté cour, l'ogive de la porte, le pavage, les traces d'emplacement d'une herse et d'une seconde porte, puis d'une seconde avancée commandée par un donjon. Cette avancée, beaucoup plus étendue et plus fortifiée que la précédente - elle est cernée d'une enceinte primitive consolidée par Garangeau, rythmée par trois tours qui sont les vestiges d'un ensemble pourvu à l'origine de six tours - est également défendue par un châtelet et comprend au centre un donjon. Le châtelet d'entrée est ouvert d'une porte en forme d'arc en tiers-point précédée d'un pont-levis et pourvue d'un assommoir. Le donjon, élément névragilque du château, car ultime réduit du château-fort de La Roche-Goyon réutilisé comme poudrière sous Louis XIV, est une construction caractéristique du 14ème siècle finissant. Construit sur un plan circulaire, il abrite un escalier en vis en maçonnerie. Il est couronné d'une ligne de machicoulis ornée de trilobes et son couvrement est formé par une solide voûte sur croisée d'ogives. Il est percé d'archères simples, dont certaines ont été remaniées par le percement de bouches à feu destinées à accueillir des couleuvrines. Il est également pourvu aux quatre points cardinaux des quatre symboles des évangélistes (aigle de saint Jean, homme de saint Mathieu, boeuf de saint Luc et lion de saint Marc).

-

Murs

- grès

- granite

- terre

- rocaille

- moellon sans chaîne en pierre de taille

- moellon

- pierre de taille

- moyen appareil

- petit appareil

-

Toitsardoise, pierre en couverture, terre en couverture

-

Planssystème bastionné

-

Étagesétage de soubassement, en rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît, 1 vaisseau

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

Couvertures

- extrados de voûte

- terrasse

- toit à longs pans

- pignon découvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis en maçonnerie

-

État de conservationrestauré, bon état

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- aigle de saint Jean

- homme de saint Mathieu

- boeuf de saint Luc

- lion de saint Marc

-

Précision représentations

Reprsentation également d'une sirène.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, site archéologique, à signaler

-

Protectionsclassé MH, 1925/08/11

classé MH, 1934/02/28

-

Précisions sur la protection

Fort : classement par décret du 11 août 1925 ; Terrains avoisinant le fort, pour leur partie délimitée par l'enclos (B 161, 163 à 169, 171, 172, 174, 175, 151p, 152p, 155p, 157p, 162p, 182p, 183p) : classement par arrêté du 28 février 1934.

-

Référence MH

Exemple de fortification littorale quasi-unique en France possédant un donjon du 14ème siècle en bon état. Ce fort est une ancienne forteresse médiévale dotée d'un système bastionné à l'époque de Vauban pour faire partie du système de défense avancée de la ville de Saint-Malo et protéger le mouillage de la baie de la Fresnaye.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de l´Armée de Terre, Château de Vincennes. Archives du Génie. Article 4 : Frontières de France, Section 2 : Frontières maritimes. Paragraphe 3 : Côtes de Bretagne depuis la rivière de Couësnon jusqu´à la baie de Bourgneuf (4 cartons, 1683-1831). Carton 1 : Fortifications de Bretagne, 1683-1759.

-

Pièce n° 23 : 13 janvier 1734. Mémoire sur les ouvrages provisionnels faits ou continués pendant les dernières guerres, non seulement aux environs de Saint-Malo aux dépens de la province de Bretagne, même dans l'étendue de la côte de ce département qui commence à la rivière de Morlaix et finit à celle du Couësnon par Garangeau. « Château de La Latte : Il est situé à quatre grandes lieues à l´ouest de Saint-Malo et très avantageusement pour la navigation en ce qu´il a une bonne rade sous le feu de son canon et que tous les navires qui veulent entrer à Saint-Malo ou qui en sortent y mouillent toujours les uns pour y attendre le reste de leurs équipages, soit pour s´apprêter à en partir de grand matin pour passer de jour les dangers. Il a pour gouverneur monsieur de Gouïllon de Vauxrouhault et dépend de Saint-Malo, il n´y a que des milices qui y montent la garde en temps de guerre, il n´y a présentement que trois canons dont l´un hors de service, on y envoie huit de Saint-Malo de 24 et 36 lors de la guerre et on le fera encore, il serait nécessaire de huit affûts au moins moitié de 24 et de 36 et de quatre plate-forme pour la batterie haute les six autres pour la basse et rasante ayant leur plate-forme de pierres de taille en très bon état ».

Bibliographie

-

AMIOT, Pierre. Histoire du Pays de Fréhel. Fréhel : Pierre Amiot, 1981.

p. 451-461 -

BIHR, Jean-Pierre. Regards d'Emeraude. Les pays de la côte d'Emeraude de Dinard au cap Fréhel. Saint-Jacut-de-la-Mer : Jean-Pierre Bihr, 1988.

p. 344-357 -

JOÜON DES LONGRAIS, F. Le château de la Roche Goyon, dit Fort La Latte. Plévenon : F. Jouon des Longrais éditeur, 1986.

-

LA MOTTE ROUGE, Daniel de. Châtellenie de Lamballe. Vieilles demeures et vieilles gens. Hénansal : Daniel de la Motte-Rouge, 1977.

p. 181-184 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LE SAULNIER DE SAINT-JOUAN, Régis. Dictionnaire des communes du département des Côtes-d'Armor : éléments d'histoire et d'archéologie. Saint-Brieuc : Conseil Général des Côtes-d´Armor, 1990.

p. 480 -

MONIER, M.-E. Châteaux, manoirs et paysages ou quinze promenades autour de Dinan. Mayenne : Joseph Floch imprimeur-éditeur, 1975.

p. 433-436 -

NIERES, Claude. Insécurité littorale et défense des côtes. In La Mer et les jours. Cinq siècles d'arts et cultures maritimes en Côtes-d'Armor. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1992.

p. 20-27 -

SALLIER-DUPIN, Guy de. La mer et la Révolution dans les Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : les Presses Bretonnes, 1992.

p. 74-84, 125, 206 -

SEKIJO NO SHI. Le Château de la Roche-Goyon dit Fort La Latte. Mayenne : La Manutention, 1973.

Périodiques

-

JOÜON DES LONGRAIS, Isabelle. La Roche-Goyon, dite aussi Fort-la-Latte. Histoire et architecture. In Bulletin des Amis de Lamballe et du Penthièvre, Bannalec : Imprimerie Régionale, 1999, n° 26.

p. 45-68

Documents figurés

-

AD Côtes-d'Armor : 4 num 1/7, plans cadastraux parcellaires de 1826.

Numplan 3, section B, 1ère feuille -

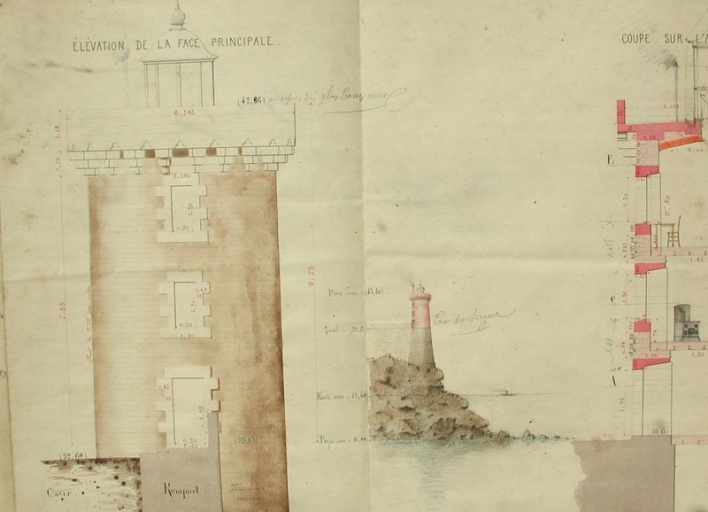

AD Côtes-d'Armor : S Suppl. 574. Projet de phare en 1882 à Fort-la-Latte : élévation sur la tourelle du Sergent.

Archives des Côtes-d'Armor -

AD Côtes-d'Armor : S Suppl. 574. Projet de phare en 1882 à Fort-la-Latte : élévation de la face principale.

Archives des Côtes-d'Armor -

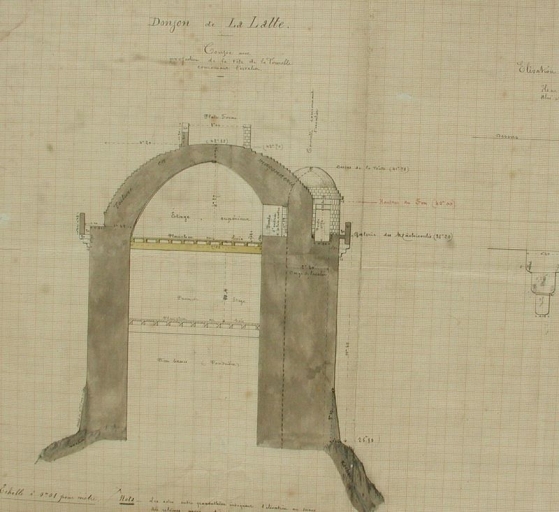

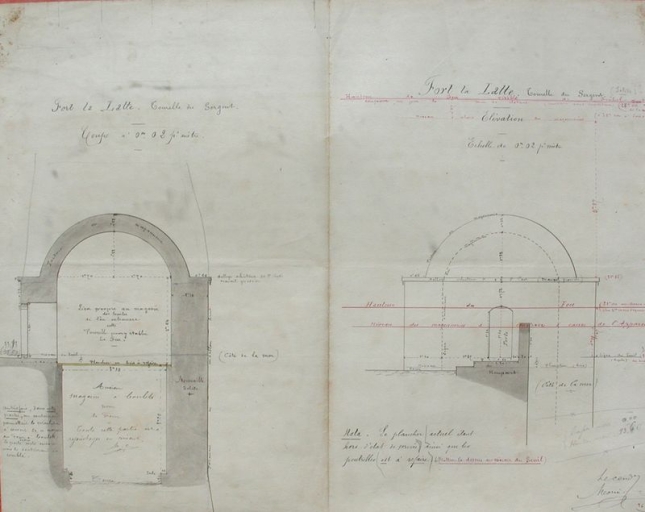

AD Côtes-d'Armor : S Suppl. 574. Projet de phare en 1882 à Fort-la-Latte : coupe du donjon avec projection de la tête de la tourelle.

Archives des Côtes-d'Armor -

AD Côtes-d'Armor : S Suppl. 574. Carte de la baie de la Fresnaye : projet de feu de 4ème ordre en 1882 sur le Fort-la-Latte.

AD 22 -

AD Côtes-d'Armor : 26 Fi 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fond photographique Henrard, Fort La Latte, 1953-1963.

Photographie Henrard

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales