Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des châteaux du 19e siècle en Bretagne

- inventaire préliminaire, Pleumeur-Bodou

- enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Pleumeur-Bodou

-

Lieu-dit

Kerduel,

Roudouriou

-

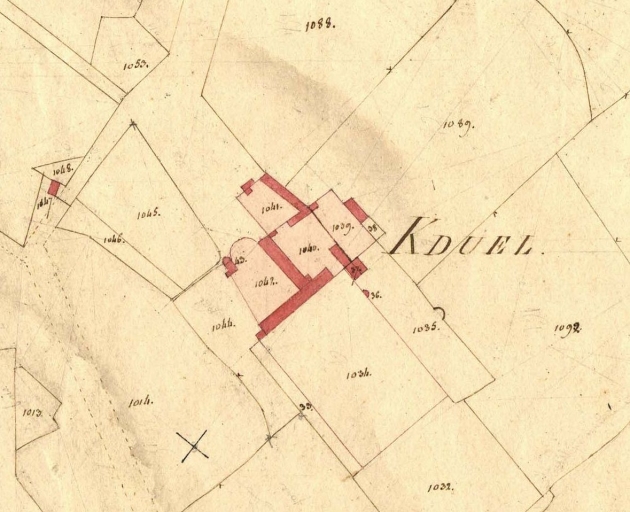

Cadastre

1819

D3

1036-1043

;

2004

D 764, 765, 782, 801-808, 1118, 1119

-

Dénominationschâteau

-

AppellationsKerduel

-

Parties constituantes non étudiéesconciergerie, manoir, édifice agricole, chapelle, chapelle funéraire

Un château parlementaire ?

Le château de Kerduel, en plus d'être un château d'envergure construit au fil des siècles et des styles architecturaux, a été le lieu de résidence de deux magistrats du Parlement de Bretagne. Jean Hingant, fils de Claude Hingant, conseiller originaire du Parlement de Bretagne de 1640 à 1650, y réside. La charge de conseiller originaire diffère de celle de conseiller non-originaire par l’origine du magistrat : bretonne ou française. Ainsi, la charge originaire correspond à l’origine bretonne. Cette différenciation est très importante au 16e siècle mais n’est plus qu’une distinction nominale au 18e siècle. Il hérite de cette charge de son père, qui lui-même le tient de ses ancêtres ayant acquis cette terre par alliance en 1477. Cette terre familiale demeure la résidence des Hingant pendant 304 ans. Cependant, cette famille n’appartient pas à une noblesse de robe. Jean Hingant est le premier et le seul de sa lignée à exercer cette fonction judiciaire au Parlement l'inscrivant dans la noblesse robine. Cette fonction prestigieuse permet à la famille Hingant de connaître une véritable ascension sociale. Au 18e siècle, la Bretagne compte 4 639 foyers nobles, soit environ 20 000 nobles, mais, comme le souligne Michel Nassiet, cette densité ne rime pas toujours avec richesse ou pouvoir. En effet, la Bretagne abrite également une "plèbe nobiliaire", une noblesse souvent pauvre et marginalisée. Jean Hingant parvient à intégrer cette élite nobiliaire bretonne, composée d'environ 110 membres par session, grâce à une alliance stratégique : il épouse en 1640 Françoise de Becdelièvre, fille de Jean, conseiller au Parlement. Il est probable que ce mariage facilite son entrée au Parlement. Cette dynamique illustre l'importance des mariages comme véritables alliances, mais aussi la spécificité des parlementaires : leur intégration à cette institution passe souvent par des moyens financiers, car obtenir et entretenir une charge parlementaire coûte cher et implique un mode de vie onéreux. L'intégration dans cette élite engendre parfois des débats houleux, et ce n'est qu'à partir de 1678 que la noblesse devient un critère obligatoire pour être parlementaire, renforçant ainsi l’entre-soi au sein de cette élite.

Le château de Kerduel a également accueilli le conseiller Nicolas de Saluden, qui a exercé cette fonction de 1644 à 1646, lors de sa retraite. Nicolas Saluden est un ami de Jean Hingant, et leur amitié est scellée par le mariage de leurs enfants. Il est probable que Jean Hingant ait supervisé les travaux concernant l'une des ailes en retour d'équerre du château. Ainsi, le fait que deux parlementaires y aient résidé, et qu'un d'eux ait potentiellement modifié le château, permet de considérer Kerduel comme un château parlementaire de l’Ancien Régime.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Château avec chapelle domestique et seigneurie en Brélévenez, Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou, Ploubezre et Servel, relevant du domaine royal de Lannion, appartenant aux familles de Kerduel (15ème siècle), Hingant de Kerduel (1477), Loz de Goazfremont (18ème siècle), de La Fruglaye (1802) et Nompère de Champagny (1827) selon Henri Frotier de La Messelière. Le corps de logis actuel est une construction du 17ème siècle agrandie en 1890 par la famille de Champagny. Il possède une chapelle domestique dédiée à sainte Anne, fondée au 17ème siècle par Jean-Baptiste Hingant de Kerisac, reconstruite selon René Couffon en 1809 par le comte de Loz et la comtesse, née Hingant de Kerisac. Le corps de logis et la chapelle Sainte-Anne sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 30 mars 1978.

(Inventaire préliminaire de Pleumeur-Bodou, 2004, Patrick Pichouron)

Les origines du château

Le château de Kerduel, situé à Pleumeur-Bodou, remonte au 13e siècle et appartient à la famille de Kerduel. Dès sa construction, il devient un domaine fortifié. La demeure seigneuriale est un manoir protégé par un haut mur et des douves, avec une petite porte cochère qui permet l’accès.

La famille Hingant à Kerduel (15e-18e siècles)

En 1477, la famille de Kerduel s’unit à la famille Hingant par le mariage de Catherine de Kerduel et Raoul Hingant. Les Hingant sont établis dans les évêchés de Trégier et de Saint-Brieuc et sont maintenus nobles en 1668. Catherine et Raoul Hingant ont un fils, Olivier, qui a un fils, Christophe (1475-1532), puis un petit-fils, Yves Hingant. Yves épouse Magdeleine de Quellenec et ils ont une fille. Après le décès de Magdeleine, Yves se remarie avec Jeanne de Poesquellec, dont il a un fils, Louis. Louis Hingant épouse Catherine Rivault et ils ont un fils, Claude. À la mort de Louis, Claude, âgé de 4 ans, est placé sous la tutelle de François Loz, seigneur de Kergouanton à Trélévern.

Claude Hingant épouse Anne de Lezhildry en 1611. Ils ont plusieurs enfants, dont Jean, René et Laurent Hingant, seigneur du Kerduel. Ce dernier se marie à Jeanne Jacquette Le Minihy. Leur fils Jean se marie avec Françoise de Becdelièvre, et René avec Anne-Marie-Renée Marye. Ils ont également deux filles : Françoise et Marguerite.

Jean Hingant, seigneur de Kerisac, épouse Françoise de Becdelièvre en 1640, fille du conseiller au parlement Jean de Becdelièvre. Grâce à ce dernier, Jean Hingant devient conseiller originaire la même année jusqu’à sa mort en 1650. Ce statut est une nouveauté pour la famille Hingant. Jean Hingant vit au château du Kerduel et devient ami avec Nicolas Saluden, comte de Trémaria, également conseiller au Parlement de Bretagne de 1644 à 1646. Il est probable que Jean Hingant participe à la construction de l’aile en retour d’équerre du château ou que ces travaux aient lieu sous son fils, Jean-Baptiste Hingant. Ce dernier épouse Catherine de Saluden en 1665, fille de Nicolas Saluden, un mariage qui unit les deux familles. Après la mort de Catherine en 1672, Jean-Baptiste se consacre à la religion et entre au séminaire de Tréguier. Il devient un adepte du père Julien Maunoir, tout comme son beau-père, et délaisse sa vie châtelaine pour une vie pieuse. Lors de son départ pour le séminaire, son beau-père, Nicolas de Saluden, s’installe au château du Kerduel. Nicolas de Saluden, ancien parlementaire, passe sa retraite au château où il rédige de nombreux travaux apostoliques. Il se consacre davantage à l'apostolat qu'à sa carrière de parlementaire.

Après le décès de Nicolas de Saluden en 1674 et de Jean-Baptiste Hingant vers 1680, c’est l’oncle, Laurent Hingant, qui hérite du château de Kerduel avec sa femme Jeanne Jacquette Le Minihy. Le couple Jean-Baptiste Hingant de Kerisac et Catherine Saluden n’ayant pas d’enfants. Laurent et Jeanne-Jacquette ont un fils, Jean-Baptiste, né en 1667. Celui-ci se marie en 1686 avec Marguerite de Tromelin. Ils ont un fils en 1689, Jean-Charles, qui épouse Marie-Renée de Ploeuc. Ils ont également un fils, Marie-Joseph, né en 1720, qui épouse Céleste Thépault de Tréfalégan. Cependant, ce couple n’a pas de fils, et c’est leur fille, Marie, qui hérite de la propriété. Cela met fin à la possession du château de Kerduel par la famille Hingant, qui a duré 304 ans.

Une succession de propriétaires (18e – présent)

Marie-Louise-Adélaïde Hingant, dame de Kerduel, épouse en 1781 Marie-Joseph Loz. Ce mariage est cohérent, car la famille Loz a déjà été liée à celle des Hingant. En effet, François de Loz est le tuteur de Claude Hingant après le décès de son père, Louis Hingant, en 1591. Il est toutefois important de noter que François de Loz n'appartient pas à la même branche que Marie-Joseph Loz.

Le château de Kerduel passe ainsi dans les mains des Loz, puis des La Fruglaye vers 1802, avant de devenir, en 1854, la propriété des Nompère de Champagny, qui le possèdent encore aujourd'hui. Le château a donc connu une succession de propriétaires influents, dont les alliances avec d'autres familles nobles ont renforcé son importance régionale. En particulier, les Nompère de Champagny, devenus ducs de Cadore sous l'Empire, et qui ont joué un rôle essentiel dans la conservation et l'entretien du domaine.

L’évolution du château depuis ses origines

Le château a subi plusieurs transformations au fil des siècles. Il évolue entre le 13e et 19e siècle, mais la phase principale de construction du logis date du 17e siècle. Il ne reste du 13e siècle que la tour carrée et la partie arrondie de la chapelle. Le bâtiment en retour, constitué de granit rose, serait le plus ancien, remontant au 13e siècle également. La construction de la façade nord du château, de style gothique, commence au 14e siècle.

Les Hingant sont ceux qui se sont le plus investis dans le château de Kerduel. Ils modifient son architecture, transformant le manoir en château, et agrandissent la seigneurie du domaine. Au 16e siècle, ils ajoutent les terres de Crec'halsy (en Ploubezre), La Salle-au-Chevalier (en Perros-Guirec), achetées à Charles de Plouer et son épouse Marie de Botloy, et Le Faou (en Servel) sous leur domination. Dans le prolongement ouest de la façade nord, une tour carrée est ajoutée en 1890 par les Nompère de Champgny.

Au fil des siècles, le château de Kerduel incarne l’évolution architecturale des demeures seigneuriales : d’abord construit à des fins défensives au 13e siècle, il devient progressivement une résidence plus confortable et un symbole de prestige social au 18e siècle. Témoin de l’histoire sociale et politique de la région, le château de Kerduel a notamment accueilli des résidents profondément influencés par les missions religieuses du Père Maunoir avec Jean-Baptiste Hingant et Nicolas de Saluden. À partir de la seconde moitié du 17e siècle, il a également abrité deux magistrats du Parlement de Bretagne, exerçant la fonction de conseiller originaire entre 1640 et 1650.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1809, daté par travaux historiques

- 1890, daté par source

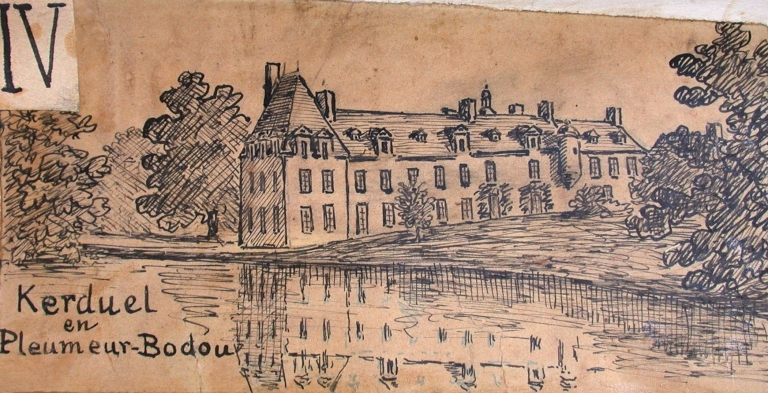

Château construit en granite. Il comprend un grand corps de logis de plan rectangulaire allongé composé de deux parties inégales ouvertes chacune d'une porte d'entrée et séparées par un mur de refend montant de fond et portant souche de cheminée. Ajouré de sept travées de baies régulières en façade, il comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble et présente une tourelle en encorbellement sur l'angle antérieur droit. Ce corps de logis a été agrandi à gauche d'un corps de bâtiment coiffé d'un toit en pavillon. Monté en moyen appareil de granite, il comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage en surcroît.

(Inventaire préliminaire de Pleumeur-Bodou, 2004, Patrick Pichouron)

Le château

Le château de Kerduel présente un ensemble architectural complexe, avec un plan régulier en U, dont les ailes sont de longueurs inégales. Ce mélange de styles résulte de plusieurs phases de construction entre le 13e et le 19e siècle, avec une phase principale au 17e siècle. Les bâtiments sont en moellon sans chaîne et en pierre de taille de granite. Ils sont couverts d’une toiture en ardoise.

À gauche du bâtiment principal, une aile est ajoutée plus tardivement. Elle a un toit en pavillon et des façades marquées par des travées de baies régulières. La façade antérieure, un logis encadré de deux ailes, typique du style classique, comporte sept travées de fenêtres sur trois niveaux. L’ensemble est orné, de manière disparate, de lucarnes à fronton triangulaire ou en plein cintre, apportant une touche d’élégance et d’équilibre.

Sur la façade postérieure, à l’extrémité droite du bâtiment, une tourelle en encorbellement en granite ajoute une dimension verticale et décorative à l'architecture. Cette tourelle rompt avec la symétrie des pavillons qui la précèdent, dont celui de l’extrémité gauche, coiffé de son toit en pavillon et orné de baies parfaitement alignées et de mêmes dimensions, formant des travées sur trois niveaux.

Le château est enfin marqué par l'ajout d'une tour carrée à l’ouest en 1890, ce qui finalise le mélange des époques et des styles architecturaux.

Le domaine avant et aujourd’hui

Le Kerduel est une seigneurie importante, avec droit de haute justice, comme en témoignent une fourche et quatre pots de justice, localisés au lieu-dit Le Dossen. Le château fait partie d’un domaine comprenant plusieurs métairies et une chapelle domestique, appelée chapelle Sainte-Anne. Aucune mention d’un colombier n’est faite. Cependant, le cadastre ancien de 1808 représente, sur les parcelles 1042 et 1040, qui appartiennent au château de Kerduel, quatre autres bâtiments se trouvent, dont un bâtiment en demi-lune qui accole un autre bâtiment en L renversé verticalement, que l’on peut supposer être une tour ou un colombier. Le cadastre montre également un parc paysagé (parcelle 1034), de nombreux bois, de grandes avenues décoratives et un étang qui a probablement englouti les anciennes douves. À l’extrémité droite de la façade postérieure (celle qui forme la barre horizontale du U), un long et large bâtiment est représenté à la verticale, accolé à l’aile gauche de la façade antérieure. Il pourrait s’agir des dépendances.

Grâce aux photographies anciennes, au cadastre et aux cartes postales, on peut observer l’environnement autour du château. Des douves entourent le château, elles étaient utilisées au 13e siècle pour défendre et fortifier le lieu, mais deviennent ensuite ornementales, apportant un cachet indéniable au château. Il est accessible par une allée courbée et un petit pont permettant de franchir ce point d’eau. De nombreux bois semblent entourer le château, créant ainsi un espace clos, en plus de son implantation isolée par rapport à la ville de Pleumeur-Bodou. Une carte postale nous permet d’observer une cour entre les bâtiments (logis et ailes en retour d’équerre). À gauche de cette cour, un bâtiment semble être une remise et une écurie.

Le château de Kerduel et son domaine possédent deux chapelles. La première, Sainte-Anne, est une chapelle privée à usage domestique. Elle est érigée vers le 4e quart du 17e siècle par Jean-Baptiste Hingant de Kerisac. Elle comprend une nef avec tribune, accessible par un escalier extérieur, et un chœur en rotonde. Sa particularité est d’être répartie sur deux niveaux, ce qui reflète la stratification sociale de l’époque, avec une séparation entre la chapelle des seigneurs et celle des domestiques, les deux mondes étant distincts par une entrée séparée.

La seconde chapelle, Saint-Antoine, date de 1844. Elle servait de chapelle funéraire pour les seigneurs de Kerduel, notamment pour le tombeau de la famille de la Fruglaye. Cette chapelle est fondée par M. Nompère de Champagny, qui hérite de la propriété par son mariage avec Caroline de la Fruglaye. Elle repose sur les bases d’une chapelle préexistante qui était en ruine. M. Launay, ingénieur à Morlaix, et Yves Blonsard, tailleur de pierres, sont chargés de restaurer l’édifice. La chapelle porte les armes de Nicolas-Charles-Stanislas-Louis de Nompère, comte de Champagny, et de sa femme Caroline-Joséphine-Marie-Françoise de la Fruglaye, héritière de Kerduel.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

-

Murs

- granite

- moellon sans chaîne en pierre de taille

- moyen appareil

-

Toitsardoise

-

Étages1 vaisseau, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage en surcroît, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit en pavillon

- pignon découvert

- croupe

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH, 1978/03/30

-

Précisions sur la protection

Façades et toitures du château et de la chapelle (Cad. D 804, 805) : inscription par arrêté du 30 mars 1978.

-

Référence MH

Oeuvre protégée.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

AD Côtes-d'Armor : E 1899 (1582-1784).

AD Côtes-d'Armor : E 1899 (1582-1784). -

AD Côtes-d'Armor : 7 bi 118 (3) . Frotier de La Messelière, Henri. Manoirs et principaux fiefs du département des Côtes-du-Nord. III : Guenancastel - Kergu.

Bibliographie

-

Bibliothèque de Rennes Métropole : 726.6 COU

COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1939.

p. 336, 748 -

FLOHIC EDITIONS. Le patrimoine des communes des Côtes-d'Armor. Charenton-le-Pont : Flohic éditions, 1998, 2.

p. 826 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LE SAULNIER DE SAINT-JOUAN, Régis. Dictionnaire des communes du département des Côtes-d'Armor : éléments d'histoire et d'archéologie. Saint-Brieuc : Conseil Général des Côtes-d´Armor, 1990.

p. 475 -

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2 : 4RP 44

QUEFFELEC, Henri, Châteaux et manoirs des Côtes-du-Nord, Edt. F.E.R.N., 1970.

PPN : 002336073

QUEFFELEC, Henri, Châteaux et manoirs des Côtes-du-Nord, Edt. F.E.R.N., 1970. -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 35 REN hist

SAULNIER, Frédéric. Le Parlement de Bretagne, 1554-1790. Imprimerie de la Manutention. 1991. 2 vol.

ISBN : 2-8554-047-X

Documents figurés

-

AD Côtes-d'Armor : 4 num 1/41, plans cadastraux parcellaires de 1819.

Numplan 12, section D, 3ème feuille -

AD Côtes-d'Armor : fonds Frotier de La Messelière, 60 J 228 : planches de dessins de monuments et de sculptures, recueil in-plano (Quintin-Avaugour, Corlay et Trégor-Goëlo : 40 planches).

Lien web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

- Lien vers un article sur l'histoire de Pleumeur-Bodou

- Article sur le château de Kerduel

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.