Présentation géomorphologique du littoral de Trégastel

Synthèse d'après le rapport du SMVM, Jean-Pierre Pinot, 1993.

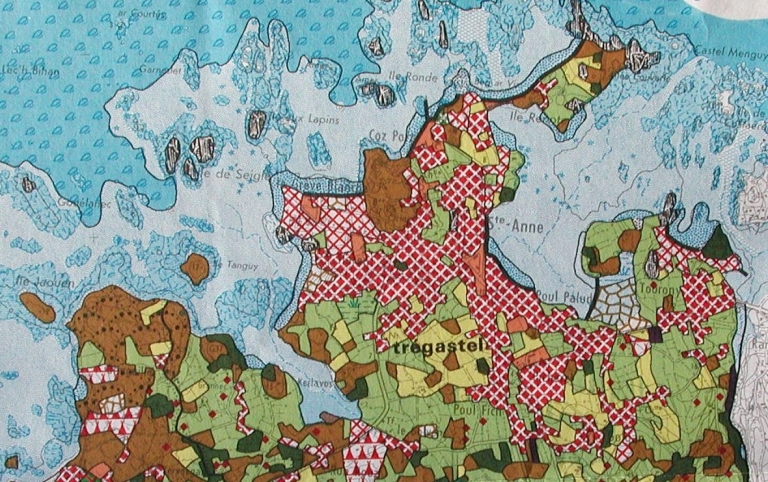

Le littoral de Trégastel est limité à l'ouest par la ligne de crête du promontoire de Bringuiller, à l'est par la profonde vallée, quasi rectiligne, des Grands Traouiëros. Il comporte une alternance de promontoires et de rentrants, le tout précédé de nombreuses îles et îlots (au-delà desquels les profondeurs marines deviennent immédiatement très importantes en direction du nord), avec les dernières roches du Gouffre, alors que du côté de l'ouest cet abrupt, qui suit assez exactement les contours du batholithe de granite, se trouve l'île de Seigle. Les plages et les grèves de Trégastel sont uniquement composées de sables détritiques, fournis par le granite local. Quelques profondes indentations du rivage ont créé des milieux très abrités, dans lesquels se sont formés des marais maritimes. C'est le cas au fond de l'anse de Kerlavos et dans la baie de Sainte-Anne, dont la partie la plus reculée formait le marais dit "Poul Palud", aujourd'hui transformé en terrain de sports. Cette configuration devait l'être aussi à l'aval de la vallée de la vallée des Grands Traouiéro, avant la construction du moulin à mer.

Le marais de Kerlavos : ethno-écologie d'un ancien marais d'eau douce

Synthèse d'après le rapport du SMVM (Schéma de Mise en Valeur de la Mer), Jean-Pierre Pinot, 1993.

On trouvait avant 1967 (marées noires du Torrey-Canyon), dans l'anse de Kerlavos, non seulement des tourbes (datées des 4ème et 5ème siècles) mais aussi des troncs d'arbres presque entiers, noircis par leur long séjour dans la tourbe, une véritable "forêt submergée". Dans la partie nord-est de l'anse, se trouve la grande installation des bouilleurs de sel de l'Âge du fer, fouillée par le professeur P. R. Giot en 1964 et détruite lors des travaux de nettoyage de la marée noire de 1967.

Le marais a été amputé d'une partie de sa surface par la construction de l'usine d'épuration des eaux, qui lui a donné le plan en entonnoir d'une embouchure, qu'il n'avait pas à l'état naturel, puis a été "étrêpé", c'est à dire qu'on lui a enlevé toute la couche du sol, avec les plantes et leurs racines, lors de la seconde marée noire de 1978. Cet étrêpage a eu de bons résultats, puisque si le marais a dû se reconstituer de toutes pièces, il l'a fait sur un sol assaini. L'évolution de l'anse de Kerlavos ne comporte donc aucune menace particulière pour les rivages, au contraire, on a gagné du terrain sur la mer. Cependant, les interventions actuelles ont été limitées par une mesure de protection. Les trois parcelles A 107, 108 et 109 sont cadastrées sur le Domaine Public Maritime, peut-être en raison d'anciennes concessions accordées pour des droits de pacage. Le nord-est du marais, dans sa partie sableuse, est aujourd'hui utilisée comme zone d'hivernage par quelques bateaux.

La plage de Toul Bihan

Synthèse d'après le rapport du SMVM, Jean-Pierre Pinot, 1993.

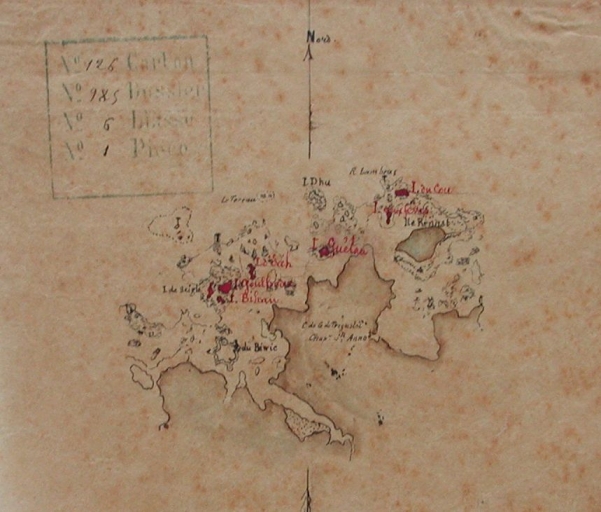

L'ensemble littoral que la carte de l'IGN désigne sous le nom de Plage de Toul Bihan, s'ouvre vers l'ouest-nord-ouest entre l'île Tanguy et l'île de Seigle et les houles qui le frappent lui ont donné un plan légèrement arqué. Autrefois, il semble que la plage se prolongeait, en travers de l'anse de Kerlavos, par une flèche de sable. Les apports, relativement soutenus, de sable détritique ou coquillier venant de cette large avant-côte hérissée de chicots granitiques, expliquent la transformation des lieux depuis la carte des Ingénieurs Géographes (1774) : au lieu de la plage rectiligne actuelle, trois arcs successifs accrochés à des massifs rocheux et au droit des anciens rentrants, une importante avancée de terre (80 m) pour l'ancienne concavité nord, où l'on a aujourd'hui aménagé sur 30 m de large un jardin public, ou du moins l'étendue dunaire qui en fait l'office (avec des bancs publics). Par derrière se trouve une prairie humide, coupée de la mer par la construction du cordon dunaire. On peut constater que la faible fréquentation de ce site a permis de sauvegarder cet espace naturel en bord de plage (protégé par un enrochement) et limité son urbanisation.

La Grève Rose et la Grève Blanche

Synthèse d'après le rapport du SMVM, Jean-Pierre Pinot, 1993.

La Grève Rose, qui fait face à l'ouest et reçoit de plein fouet les houles d'ouest, est assez fortement battue, et les sables fins ne peuvent s'y maintenir durablement. Sur la Grève Blanche, au contraire, l'abri procuré par le tombolo de sable qui relie la terre ferme à l'Île aux Lapins, assure une bonne protection contre les houles d'ouest, et la plage est surtout façonnée par les houles du nord. C'est ce sable fin siliceux qui donne sa couleur blanche à cette grève, comme l'orthose du granite à gros grains donnait sa couleur rose à l'autre. L'Île aux Lapins était nommée dans la carte de 1774 "Lisle de la Neige", traduction de "Enes Erc'h". Les deux grèves on toutes deux reculé d'environ 20 mètres en deux siècles à leurs extrémités, au contact du tombolo, alors qu'à l'autre bout elles étaient stables. La dune de la Grève Rose a davantage reculé après la seconde guerre mondiale à cause de la sur-fréquentation des lieux, où l'on a construit plusieurs maisons. Néanmoins, selon Jean-Pierre Pinot, la stabilité de ces deux grèves restera incertaine aussi longtemps que le tombolo qui les sépare continuera à perdre de la substance. Il est difficile d'envisager sur un aussi beau site des défenses lourdes, mais si l'on considère qu'au 18ème siècle les grèves étaient plus étoffées parce que le massif granitique du milieu du tombolo portait une île, on pourrait peut-être rétablir là un môle rocheux élevé, en reliant la roche à l'angle du terre-plein par quelques très gros blocs de même nature, venant de l'estran et non d'une carrière.

La plage et le front de mer de Coz Pors

Synthèse d'après le rapport du SMVM, Jean-Pierre Pinot, 1993.

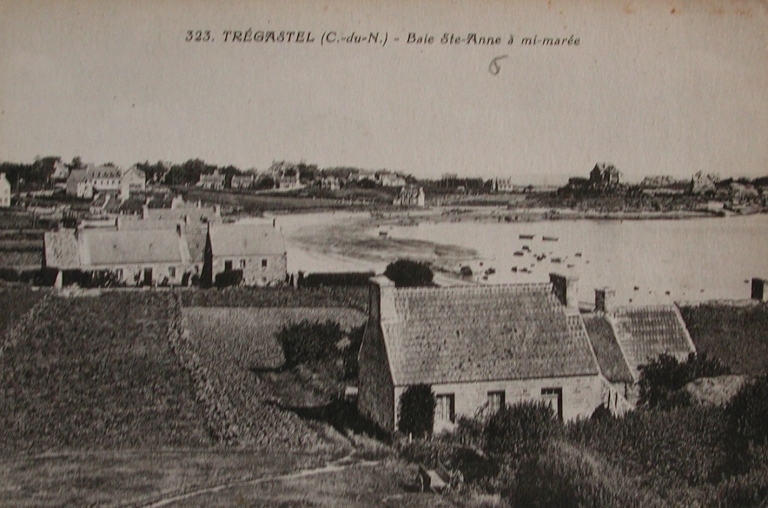

La plage de Coz Pors est la plage principale de Trégastel, la plus connue et la plus anciennement fréquentée. Elle tire son nom du mouillage qui est situé plus au nord. La vaste place, constituée d'anciennes dunes de sable fin, qui dominaient autrefois la plage, a été aménagé en Forum de la mer, avec piscine, esplanade et promenade. Une bonne partie de ces dunes sont des apports récents, car le trait de côte est ici sensiblement en avant du trait de côte du 18ème siècle. La limite du Domaine Public Maritime doit donc passer à peu près au milieu de la place actuelle du Forum.

Les cartes postales du début du 20ème siècle montrent parfois le front dunaire encore naturel, ou plus exactement en cours de dégradation à partir de son état naturel, avec d'importantes incisions dans le front dunaire, dues au piétinement. La commune construit vers 1910-12 un muret à 6 ou 8 m en avant du front dunaire, sur lequel on a mis en place un escalier ; les cabines de bain (en bois), naguère situées au haut du front dunaire (avec une brèche devant chacune), ont été reconstruites sur le terre-plein créé entre le muret et le front dunaire. Ce muret borde aujourd'hui le terre-plein où ont été reconstruites des cabines en béton, quand on a aménagé le balustrade en bordure de la place, peu avant 1939 (cette balustrade était alors en béton, celle en blocs de granit ne l'a remplacée qu'après la guerre). A cette époque, le terre-plein était en sable couvert de gazon ; il ne fut revêtu d'une mince couche de cailloux enrobés de goudron que plus tard, peu après la seconde guerre mondiale.

Au nord de la plage se trouve Coz Pors, le port d'échouage des bateaux, aujourd'hui protégé par une digue qui renforce un banc rocheux naturel, et parallèle à la digue, une cale.

La "plage Pitet", ainsi appelée du nom du propriétaire qui fit construire la villa qui la surplombe. Son intérêt pour l'évolution du rivage réside dans le fait que les murs qui la bordaient se sont renversés en 1990 par l'attaque de la mer. L'analyse des causes de leur chute montre que, fondés sur des rochers de granit à gros grains, les murs ont été déchaussés par l'altération de ce granit, qui s'est, à la fin du siècle, transformé en arène au pied des murs : ce banal démaigrissement de la plage a permis à la mer de la saper, et le mur, n'étant plus soutenu, est tombé. Le mur quoique peu épais, était bien construit, avec des barbacanes à diverses hauteurs. Mais pas au ras de ses fondations, de sorte que l'eau ne pouvait qu'imprégner le granit, qui au bout de cent ans s'est désagrégé.

L'Île Renote

Synthèse d'après le rapport du SMVM, Jean-Pierre Pinot, 1993.

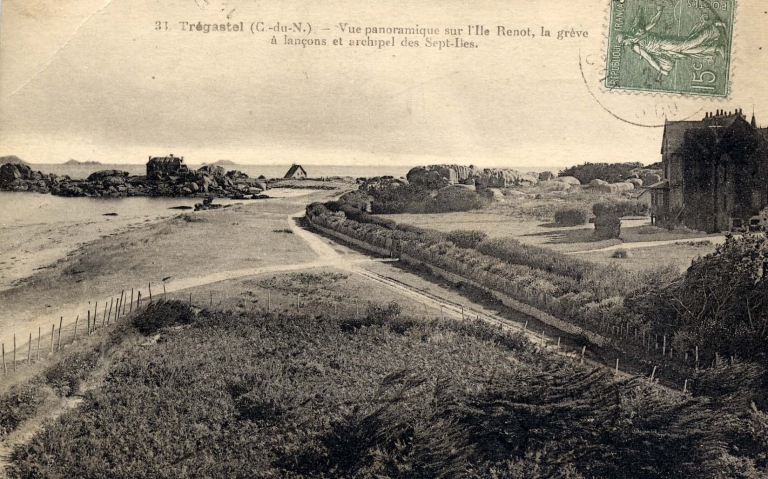

L'Île Renote est aujourd'hui une presqu'île. Elle l'était déjà sur la carte des Ingénieurs Géographes (1774), sur laquelle on voit le petit pédoncule qui la relie à la terre ferme. Naguère assez dégradée par le passage des véhicules, elle est maintenant interdite aux voitures, pour lesquelles on a construit un vaste parking sur le tombolo, largement artificiel, qui la relie à l'espace continental. Le cheminement vers l'île privés se fait aujourd'hui à pied. Un gros enrochement a été réalisé au droit du tombolo submersible, ce qui permet d'accéder au Gouffre.

Le marais de Poul Palud

Synthèse d'après le rapport du SMVM, Jean-Pierre Pinot, 1993.

La baie de Sainte-Anne est protégée contre presque toutes les houles extérieures par l'Île Renote et par l'île de Costaeres, et seules y entrent les houles de nord-est. Ces houles avaient cependant suffit avec le clapot local à faire un peu reculer le littoral du fond de la baie, entre la chapelle de Sainte-Anne et Poul-Palud, parce que ce littoral offrait peu de résistance : dans tout autre endroit moins protégé, il aurait été détruit depuis longtemps. Toute cette côte ayant été durcie par les murs de limites des propriétés, il est difficile de se faire une idée précise de l'évolution antérieure. Les houles, contournant la presqu'île de Ty-Newiz, y avaient autrefois construit une flèche de sable, de direction générale nord-sud, qui s'accrochant au tournant de cette presqu'île, tendait à barrer l'anse de Poul Palud (cette quasi-fermeture explique la toponymie en Poul, qui n'aurait pas sa raison d'être si l'anse avait été largement ouverte sur la baie de Sainte-Anne). Il s'y était donc développé un marais maritime, avec cette particularité que les formations du marais avaient en partie masqué les pierres d'un cromlec'h, construit là lorsque le niveau de la marin était plus bas. La flèche a ensuite pivoté autour de son enracinement pour se plaquer contre la côte sud de la presqu'île, et déjà la carte de l'Etat-Major, levée en 1848, ne la figure plus. Elle est à l'origine du monticule sableux au sud de Ty-Newiz.

Le marais, accessible depuis la route de la corniche, servait de dépotoir et reçut les sédiments souillés de la marée noire de 1967. Les restes du cromlec'h disparurent définitivement sous ces apports et à la suite de la marée noire de l'"Amoco-Cadiz" en 1978, ce site fut proposé par la municipalité comme dépotoir unique pour tout l'arrondissement du Trégor, à la condition que l'Etat finance sa réhabilitation et la construction d'un terrain de sport en lieu et place du marais. Le fond de la baie fut alors fermé par une digue de granite rose, avec en arrière de la digue, un revêtement de bidim, sorte de feutre perméable à l'eau et imperméable aux hydrocarbures, qui fut recouvert de vases et de galets mazoutés, pour y aménager ensuite le terrain de sport et les courts de tennis.

La partie nord du marais, prévue pour être elle aussi remblayée, ne l'a pas été faute de déchets en quantité suffisante. Une vanne a pu ensuite être ouverte dans la digue, pour assurer la pénétration de l'eau de mer dans le schorre, et dans un bassin qui le borde, pour servir à la reproduction des poissons côtiers (nurserie). Mais la gestion de la vanne a été négligé, et tantôt les eaux restent trop longtemps sur le schorre, tantôt on laisse tout sortir et le bassin est mis à sec.

Cependant, l'herbus du marais est en train de se reconstituer en avant de la digue, grâce à une sédimentation sableuse.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales