1- Trébeurden : principaux repères : (Patrick Pichouron)

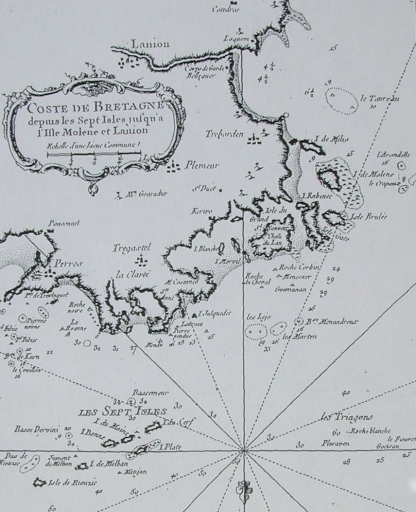

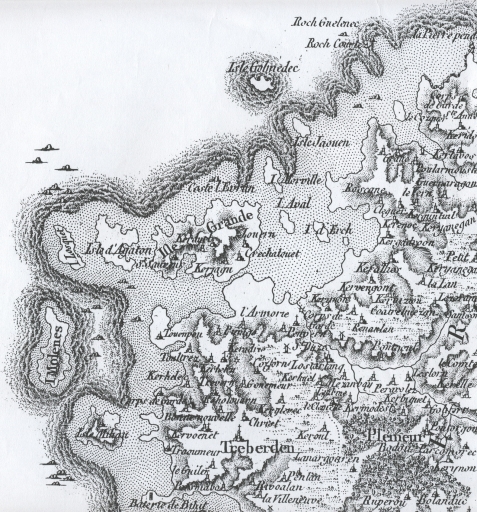

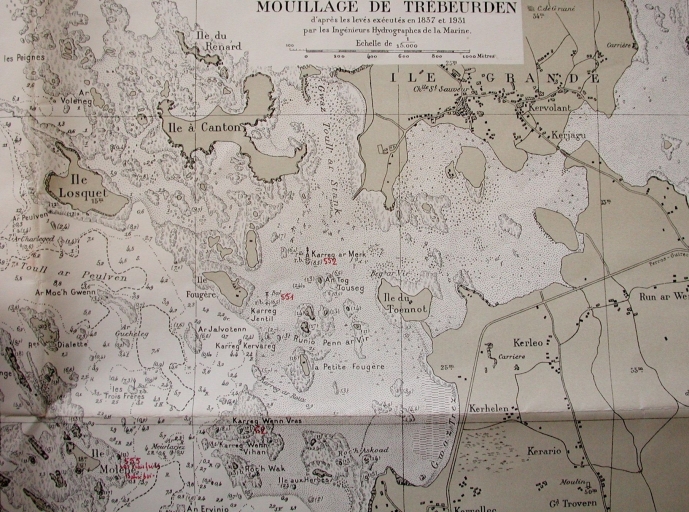

Commune littorale du département des Côtes-d'Armor, Trébeurden, Trebeurden en breton, est située sur la Côte de Granite Rose, à proximité de la ville de Lannion, dans le Trégor occidental [fig. 6 et 7]. D'une superficie totale de 1 340 hectares, le territoire est limité au nord et à l'ouest par la mer, à l'est par la commune de Pleumeur-Bodou et au sud par celle de Lannion. Il est constitué, d'une part, d'une zone en écarts à l'est et au sud et, d'autre part, d'une zone littorale agglomérée à l'ouest. La ligne de partage de ces deux entités géographiques, plus ou moins diffuse, longe la rue de Kerariou au nord, contourne l'ancien écart de Goasmeur à l'est, ainsi que la périphérie du bourg au nord-est (Boquello), à l'est (Lan-ar-Cleiz) et au sud-est (Mezascol), puis rejoins Pors-Mabo via le chemin de Pors-Mabo au sud. Outre le bourg, cette zone agglomérée englobe les anciens écarts de Bonne-Nouvelle et de Christ et comprend une enclave formée par un site naturel protégé, le marais du Quellen, et le manoir de Trovern (propriété privée). Le sous-sol est entièrement constitué de granite.

Une forte densité de monuments érigés au Néolithique (vers 7 000 - 2 000 av. J.-C.), à l'instar des menhirs de Run-ar-Gam, de Toëno ou de Veades, des allées couvertes de Prajou-Menhir et de l'Ile Milliau ou du dolmen de Lan-Kerrellec, tout comme les traces matérielles d'ateliers de bouilleurs de sel de l'Age du Fer mises au jour à Trozoul, attestent l'ancienneté de l'implantation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain [fig. 8 à 15].

Paroisse du diocèse de Tréguier sous l'Ancien Régime dont la première municipalité fut élue le 8 février 1790, Trébeurden a été fondée au détriment de la paroisse bretonne primitive de Pleumeur-Bodou.

Attestée pour la première fois en 1268 dans une charte de l'abbaye cistercienne de Bégard sous la forme Treberden, cette paroisse existait sans doute bien avant comme le suggère le toponyme formé avec le vieux-breton treb, "village", rappelant une fondation du Haut Moyen Age.

La présence de l'ordre des Cisterciens semble avoir été prédominante au cours du Moyen Age dans la paroisse. La chapelle dédiée à Notre-Dame de Cîteaux à Penvern [fig. 16], et la présence, à Penlan, au sud-est du bourg, du chef-lieu d'une seigneurie dont le fief constitua un des membres de l'abbaye de Bégard, le suggèrent fortement. Cette prédominance semble néanmoins avoir été précédée de celle de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem comme en témoignent le lieu-dit Tachen-en-Hospital au nord de Kerhélen, et tout particulièrement l'écart et la chapelle du Christ [fig. 17], dont le culte est généralement associé à cet ordre ou à celui des Templiers.

2- Trébeurden : le patrimoine architectural : (Patrick Pichouron)

La présente enquête a été réalisée au cours des mois de novembre et décembre de l'année 2005 dans le cadre de l'opération d'inventaire préliminaire à l'étude du patrimoine des communes littorales du département des Côtes-d'Armor. Elle intègre les résultats d'une enquête conduite en 1999-2000 par Elisabeth Justome dans le cadre d'une étude thématique de l'architecture de la villégiature balnéaire de la Côte de Granite Rose (Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel).

Les deux enquêtes ont permis de procéder au repérage de 348 oeuvres, parmi lesquelles 288 relèvent de l'architecture domestique et agricole (y compris 12 maisons de villégiature étudiées par Elisabeth Justome), 19 de l'architecture religieuse, commémorative et funéraire, 16 de l'architecture commerciale (magasins de commerce et hôtels de voyageurs), 16 de l'architecture des fontaines, lavoirs et puits, 5 de l'architecture des équipements publics (écoles, poste, mairie) et 4 de l'architecture artisanale et industrielle (moulins à vent et moulins à eau).

La chronologie des oeuvres repérées est comprise entre le 15ème siècle (vestiges) et le 3ème quart du 20ème siècle. Au sein de ce corpus, 3 oeuvres - la croix du Christ [fig. 18], les chapelles de Bonne-Nouvelle [fig. 19] et de Penvern [fig. 16] - ont reçu la mention « à signaler » en raison de leur statut d'oeuvre protégée au titre de la législation sur les monuments historiques. 41 oeuvres non protégées, dont l'immeuble Hélios édifié par l'architecte trébeurdinais Roger Le Flanchec à partir de 1950 [fig. 20], ont également reçu cette mention en fonction de critères de datation et de qualités architecturales, mais également d´unicité ou de rareté, voire de représentativité.

3- Trébeurden : le patrimoine littoral et maritime : (Guy Prigent)

La présence de nombreux monuments mégalithiques sur la commune et les nombreuses traces de foyer découvertes à ce jour, apportent la preuve que Trébeurden, fut un site fortement peuplé à partir du Néolithique [fig. 8 à 15]. Nous avons repéré plusieurs sites archéologiques sur la commune qui méritent d'être étudiés ou signalés, en particulier l'allée couverte et l'ancienne cellule monastique de l'Ile Milliau. Nous avons également repéré deux fermes traditionnelles : les anciens bâtiments en ruine de Crec'h-Meur, dans la vallée littorale de Goas Lagorn et les bâtiments de la ferme insulaire de Milliau. Nous avons aussi repéré le moulin à vent de Trovern et plusieurs ouvrages liés à l'eau : fontaine votive de Bonne Nouvelle, de Roscoat, de St-Golgon, le lavoir de Neudiven et le routoir de St-Duzec. Nous avons repéré de nombreux chaos granitiques sur la côte, dont les Roches Blanches. D'autre part, trois bateaux traditionnels de pêche et de plaisance sont à signaler : le "Chaquer" (pêche, reconverti à la plaisance), Le "Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle" (pêche, reconverti à la plaisance) et le "Nic" (bateau de plaisance). Les objets suivants témoignent par ailleurs de la "maritimité" de la commune : la maquette du "Coucou', le compas du caboteur "Alcyde" et les deux ex-votos de l'église paroissiale. Le patrimoine ethnologique maritime de la commune s'exprime particulièrement autour de la mémoire et du récit de vie du marin-pêcheur Robert Broudic.

4- Trébeurden : les activités littorales (synthèse proposée par Guy Prigent d'après le rapport de J.P. Pinot "L'évolution du littoral autour de la baie de Lannion et sur la Côte de Granit Rose", SMVM de la baie de Lannion, 1993) :

La variété et l'imbrication des types de paysages littoraux font, ou faisaient, tout l'intérêt et toute la beauté de la côte trébeurdinaise. Îles et écueils agrémentent l'horizon marin, devant une terre ferme bordée d'arcs sableux successifs ancrés sur des promontoires rocheux dont chacun a sa propre personnalité. Les sites n'ont été que modérément défigurés par une urbanisation relativement raisonnable, et l'ensemble de la côte est digne d'intérêt. Aussi les efforts de protection et d'aménagement au titre de la gestion du patrimoine naturel ont-ils été assez importants, même s'ils doivent être poursuivis, afin de mettre hors de danger des sites encore insuffisamment protégés.

Les témoignages archéologiques les plus anciens, quelques silex taillés, quelques poteries néolithiques, des amas de coquillages consommés, des pierres levées sur l'estran, attestent de l'utilisation des ressources marines par les littoraux. C'est dans les ruines du prieuré de Penlan que furent d'ailleurs mises au jour des coquilles Saint-Jacques. Cependant, les premières traces écrites de Trébeurden, témoignent d'abord de la qualité de son mouillage fréquenté depuis le Moyen-Âge par les navigateurs reliant le monde scandinave à la Méditerranée. L'Île Milliau protège l'anse des vents de sud-ouest mais n'écarte pas les vents de nord-ouest.

L'exploitation du goémon représente un usage attesté dés le 18ème siècle. L'exploitation du granite sur les rochers de l'estran au nord de Lankerellec a laissé des traces tant sur le terrain que dans les textes. Elle a cessé peu avant la guerre de 1939 et n'avait pas affecté le sud de la commune. Le développement du cabotage et de la pêche côtière, au cours du 19ème siècle, a permit la construction en 1887 de la cale débarcadère de Trozoul, rehaussée en 1931.

L'essor du tourisme balnéaire à partir de 1880 et autour du 1er quart du 20ème siècle, a initié l'urbanisation progressive du littoral, cependant peu construit avant 1900 - sans qu'aucun aménagement littoral spécifique ait été entrepris. C'est surtout entre les deux guerres que le tourisme a modelé le paysage littoral, avec des aménagements importants : construction de grands hôtels, édification de murs littoraux, création du grand lotissement de Lankerellec. Le tourisme est aujourd'hui l'activité principale de Trébeurden avec la création du nouveau port de plaisance en eau profonde dans les années 1980.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales