Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Trébeurden

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Trébeurden

-

Lieu-dit

Quellen,

Goas Trez

-

Dénominationsespace littoral

-

Appellationsdit marais du Quellen et de GoasTrez

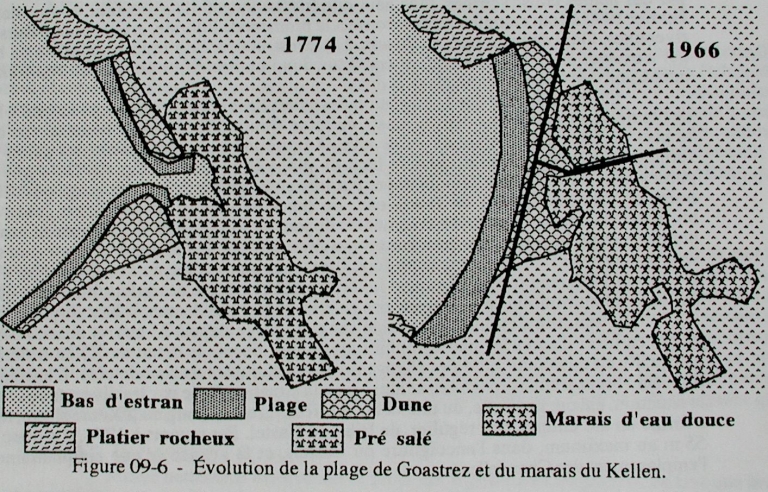

En réponse au questionnaire élaboré par la préfecture des Côtes-du-Nord en 1834, le maire de Trébeurden Pierre Le Licon avait répondu que le marais de "sous guillon en Gostreize, d'une surface de 5 arpents était encore à dessécher" ; et de poursuivre que le seul parti que l'on puisse en tirer était "les canards de voyage et les oiseaux de mer". Au début du 19ème siècle, première tentative pour l'assécher en raison de ses eaux très insalubres ; en 1865 l'abbé Vissière, recteur de la paroisse déplore que 410 personnes sont tombées malades de la fièvre des marais, à cause des eaux polluées du bourg qui se jettent dans la fontaine, et à cause du rouissage du lin et du chanvre dans le marais d'eau douce. Il décrit les différents palus de Trouzoul, du Hellen et de l'Arvor, lieux de convergence de ces pollutions pluviales et domestiques, dont se plaignent en particulier les habitants du hameau de Crec'h Hellen. A la fin du 19ème siècle, le passage de la route du Petit Quellen isole le marais, et en 1929, la route de la Corniche sur la dune et la réalisation d'un barrage, empêche la submersion de la route du Petit Quellen. En 1940, la roselière qui a pus se développer, occupe la moitié du plan d'eau. Après la guerre, l'utilisation traditionnelle du marais régresse progressivement (fauche et pâturage), le bocage est délaissée, les fossés ne sont plus curés et les arbres commencent à coloniser les prairies, envahies par la roselière. En 1978, le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz provoque une forte marée noire dans le marais et une prise de conscience de l'intérêt écologique du site. Les premières études ethno-écologiques relatives au marais du Kellen et au cordon littoral de Goas Trez, ont été réalisées au début des années 1980 par le département Géo-architecture de l'Université de Brest (UBO), par une étudiante Bénédicte Richet, sous la direction du professeur Brigand pour le service des espaces Naturels du Département des Côtes d'Armor. En 1985, l'ensemble du site est acquis par le Département et les premiers aménagements sont réalisés pour accueillir le public. En 1986, le raccordement des derniers villages de la basse vallée du Quellen au réseau de collecte des eaux usées et leur traitement dans une nouvelles station d'épuration, sont réalisés par la commune. En 1988, un programme de restauration écologique du milieu est entrepris, avec la mise en place d'un pâturage extensif avec l'introduction de chevaux camarguais débute en 1988. Aujourd'hui, le marais a repris vie et offre un parcours de découverte avec des stations d'observation de la vie animale et végétale du site, témoin de sa riche biodiversité. La commune de Trébeurden prévoit d'aménager dans un proche avenir des équipements légers sur une partie du site du Quellen (22 850 m2).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 20e siècle

Le marais du Quellen s'est formé dans un vallon descendant vers la mer au cours des deux derniers millénaires. La limite des rivages avait été repoussé dans les anses à la dernière glaciation, lesquelles se sont comblées progressivement grâce au sable arraché des îlots voisins, pour former deux épis que le ruisseau du vallon franchissait, et que les tempêtes rompait régulièrement. La baie de Goas Trez s'est refermée au cours du 18ème siècle pour former un marais d'eau douce en arrière de la dune avec un plan d'eau de près de 7 ha. 3, 50 m de sédiments ont été mesurés récemment dans le marais qui a repris son évolution avec des aménagements légers pour la circulation du public.

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

PINOT, Jean-Pierre. Rapport sur l'évolution du littoral autour de la Baie de Lannion et sur la côte de Granit Rose, SMVM de la baie de Lannion. Brest : Laboratoire de Géographie de la Mer, UBO, 1993.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales