Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Plougrescant

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Tréguier

-

Commune

Plougrescant

-

Lieu-dit

Îles d'Er

-

Cadastre

1834

A3ème feuille 1932 à 1948

-

Dénominationsécart

-

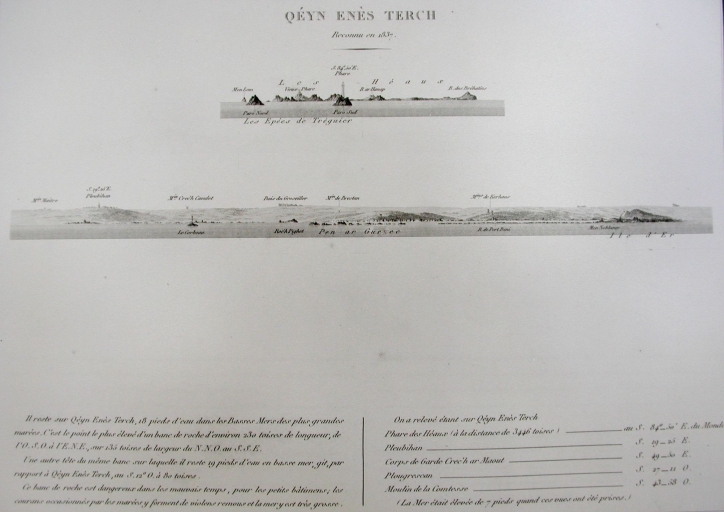

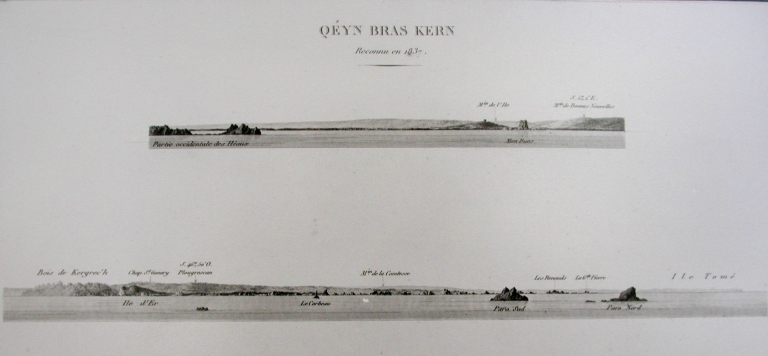

AppellationsEnez Ter'ch

-

Parties constituantes non étudiéesferme, puits, dépendance, cale

L'île d'Er est citée dans les archives de la Marine au 18ème siècle comme une île inhabitée mais pourvue d'une chapelle et d'un ermitage. La Grande Île, appelée localement 'Enez Terc'h' ('l'Île aux Terriers' ?) est cadastrée avec une quinzaine de parcelles de 1932 à 1948. La présence de bâtiments de ferme (relevés sur le cadastre de 1834, A 1936-37), d'un puits, de nombreux champs enclos, de murets littoraux, d'une cale, de plusieurs pêcheries (dont la grande pêcherie des Moines') et de deux fours à goémon (vestiges), témoignent d'une présence peut-être plus ancienne. La Petite Île d'Er a été peu cultivée. Elle est cadastrée en A3 1949 et 1950 sur seulement 2 parcelles. Cette île est publique alors que l'île d'Er est privée. Le récit du voyage d'Ardouin-Dumazet en 1896 nous renseigne utilement sur la géographie de l'île, sa toponymie, ses usages agricoles et goémoniers, l'existence de certains bâtiments, en ruines et recouverts par la végétation (le bâtiment des Ponts-et-Chaussées) et la présence d'un fermier (le Roux) et de sa nombreuse famille. Selon la tradition orale des marins pêcheurs, lorsqu'on entre dans la lagune de l'Île d'Er, on trouve 'Toull Ruis' et 'Toull Mor'. Au Nord-Ouest de l'île, il y a la passage de 'Toull nNvez', où un chaland, transportant des pierres et des galets de 'Graou Welen', a été coulé. A l'ouvert de ce passage : 'ar Karreg Losket', 'La Roche brûlée'. Les Pont-et-Chaussées ont construit au milieu du 19ème siècle un atelier et un logement dans la partie Ouest de Enez Terc'h, face à la grande grève blanche, pour le balisage local, la construction du phare de la Corne et de la tourelle Men Noblance (pyramide amer, 1867-68). La côte Ouest et Sud-Ouest de l'Île d'Er a servi de carrière, dont les pierres étaient acheminées à l'aide de chalands. On peut cependant encore repérer sur la grève le rocher qui servait de corps mort à leur bateau de servitude. Le secteur de 'Toull Tan Bihan' à l'Ouest de l'île a été exploitée pour les galets et les cailloux. La Grande Île d'Er a été cultivée depuis plusieurs siècles et plus intensivement au cours du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle par des fermiers-goémoniers qui se sont succédés sur l'île. Les goémoniers ont régulièrement fréquenté la Grande Île d'Er ('Enez Terc'h'). En provenance des côtes du Finistère Nord, il passaient la belle saison à l'île en s'abritant dans des cabanes à la pointe Ouest de l'île devant le 'port des Moines' (vestiges en pierres envahis par la végétation). Ces goémoniers, au nombre d'une dizaine, vivaient en bonne entente avec l'exploitant fermier de l'île. Il disposaient d'une charrette et d'un cheval, qu'ils vaient embarqués dans leurs bateaux. L'Île d'Er était cultivée pour les céréales et les pommes de terre. ces cultures étaient amendées grâce aux algues de coupe et d'échouage. Quelques moutons et une vingtaine de bovins y paissaient tranquillement. A la fin du 19ème siècle, le prix du fermage était assez élevé, ce qui tendrait à prouver que la production agronomique était compensée par la vente de goémon d'échouage et de coupe. Avant la guerre 1914-18, le manque de bois sur la commune, contraignait les habitants à couper de l'ajonc et de la fougère sur l'ÎLe d'Er. L'île a connu plusieurs familles de fermiers depuis le 19ème siècle : Le Roux (avec ses 5 fils et ses 3 filles), Rannou, Cloarec, Pelé et en dernier Robert Peuch, qui fut le dernier exploitant de l'île jusqu'en 1964, avant que l'île soit rachetée plus tard par Le Bitoux de La Roche-Derrien. Le fermier Pelé avait l'usage d'une moissonneuse. Il faisait sécher son goémon et allait en bateau le vendre à la Roche-Derrien. Le dernier et actuel propriétaire de l'Île d'Er, Le Bitoux a entretenu l'île pendant de nombreuses années et y a réalisé des plantations. Des déchets de ma marée noire du 'Torrey Canyon' ont été enfouis dans les étangs de la partie Nord de l'île. Ils devraient être prochainement nettoyés. Au cours du 3ème quart du 20ème siècle, un projet aquacole fut envisagé en fermant la lagune intérieure de l'île d'Er, puis abandonné. La lagune fut cependant occupée pendant quelques années par une entreprise conchylicole pour un projet d'élevage de palourdes. Cet élevage s'est renouvelé récemment à l'initiative d'un pêcheur local. Une étude approfondie de l'histoire de l'Île d'Er reste à réaliser, en particulier autour des pêcheries et de l'histoire monastique.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Principale : 20e siècle

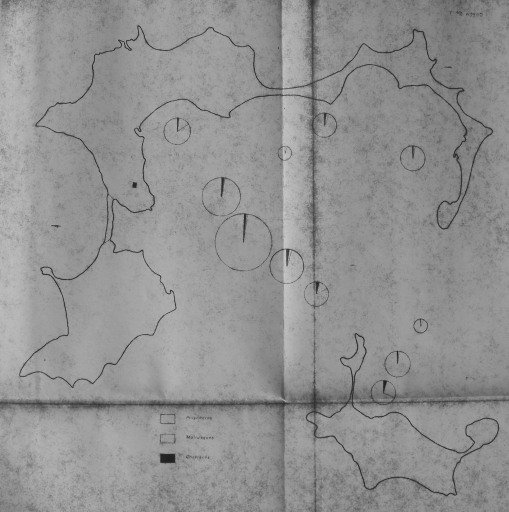

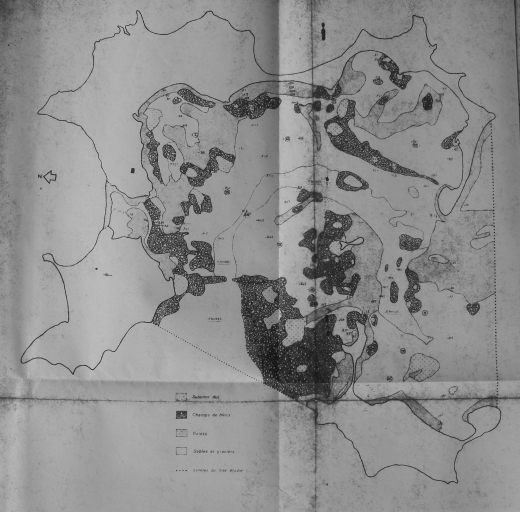

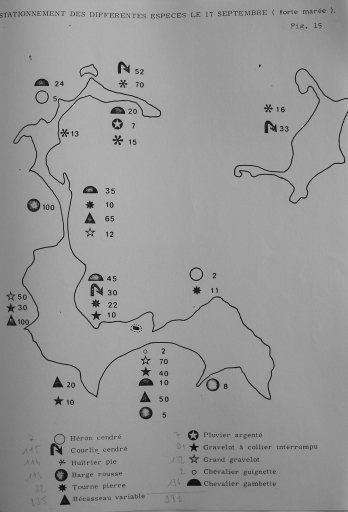

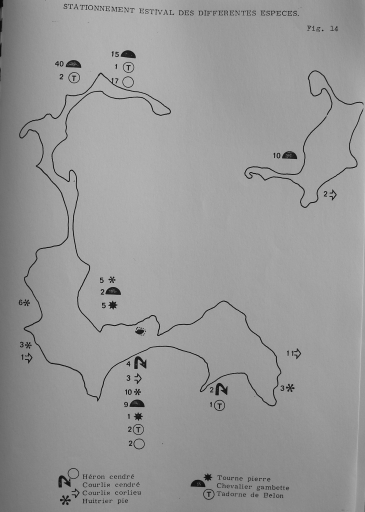

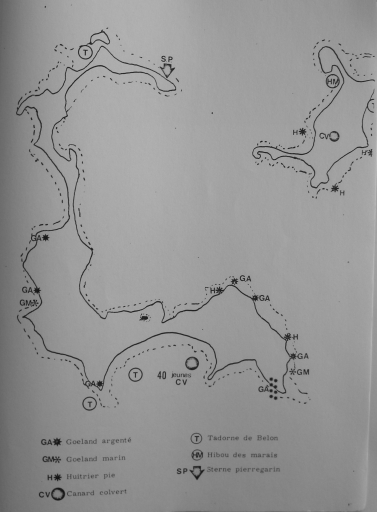

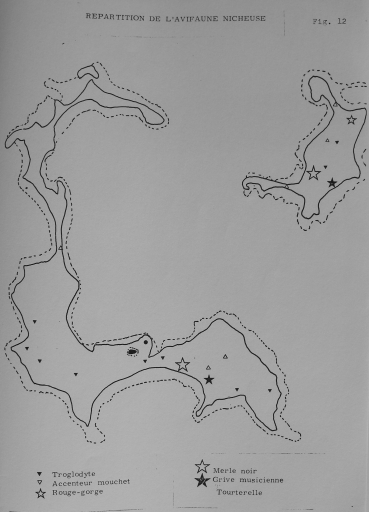

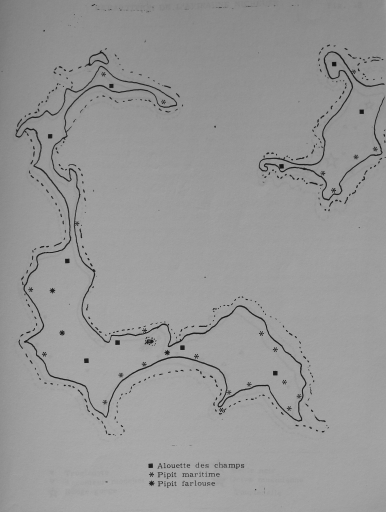

Les îles d'Er et leur estran recouvrent 424 hectares 85 dont 384 hectares 62 en DPM (Domaine Public Maritime). Les deux îles recouvrent environ 40 hectares de dunes, de landes côtières et de marais. La Grande île d'Er a été cultivée sur les parties exploitables (4 ha) et de nombreuses plantations ont été réalisées au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Les îles d'Er (Grande Île et Petite Île) sont constituées de piliers rocheux entre lesquels se seraient accumulées, selon les directions imposées par l'hydrodynamisme, des levées de galets lui conférant cette forme particulière sinusoïdale, encerclant une lagune intérieure et offrant de nombreuses criques et petites plages de sables alvéolaires. Le contour extérieur des deux îles décrit une courbe qui s'apparente à un cercle ouvert au Sud et à l'Ouest. Il délimite ainsi une vaste zone intérieure particulièrement abritée. Cette zone a pu servir de pêcherie deuis l'Antiquité). Elle a été utilisée au cours de la seconde moitié du 20ème siècle pour différents essais d'aquaculture, dont les palourdes. Un barrage, constitué de gros blocs et reliant les deux îles sur une centaine de mètres, témoigne de cette pêcherie. Il a favorisé l'accumulation de sédiments dans la zone intérieure (tangue), occasionnant une dénivellation d'environ 1 mètre de part et d'autre du barrage. La topographie de l'estran détermine au niveau du chenal deux sections distinctes : une zone d'écoulement où les eaux circulent dans le sens Est-Ouest lors du jusant et d'autre part une retenue d'eau dans la partie Sud. Les cordons de galets et les zones humides abritées ont favorisé l'hivernage et la nidification de nombreuses espèces d'oiseaux, parmi lesquelles le Grand Corbeau et le Hibou des marais (zone trophique, biomasse importante).

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

L'île d'Er ou Enez Terc'h mérite d'être signalée et protégée pour la qualité de son biotope, pour son intérêt géomorphologique et ethnographique.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) EPSHOM

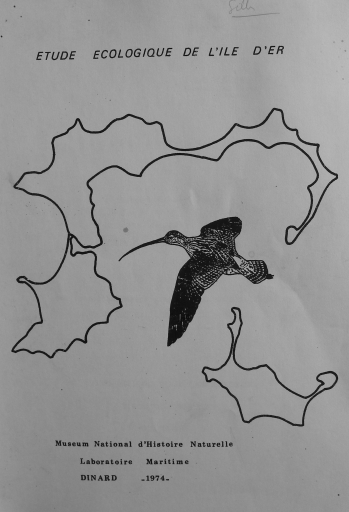

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Muséum d'Histoire Naturelle

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

Archives nationales. Mar. D2 22, f°128 et Arch Art. 3a 19, f°153.

Bibliographie

-

ARDOUIN-DUMAZET. Voyage en France – 5ème série : Îles françaises de la Manche et Bretagne péninsulaire. Paris : Berger-Levrault et Cie Editions, 1896.

p. 198-200 -

PINOT, Jean-Pierre. La gestion du littoral. Paris : Institut 1998.

p. -

RETIERE, R. ; HAMON, D. ; JOUAN, G. Etude écologique de l'Île d'Er. Dinard : Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire maritime, 1974.

-

THOMASSIN, Anastase. Le Pilote. Paris : 1875.

p. 246-247

Documents figurés

-

AD Côtes-d'Armor : 4 num 1/42. Plans cadastraux parcellaires de 1834.

-

BEAUTEMPS-BEAUPRE, Charles-François. Le Pilote français. Paris : Imprimerie Royale, 1847.

Documents audio

-

LE COADOU, Yves. Témoignage oral sur la toponymie nautique de la côte de Plougrescant. Plougrescant : 29 juillet et 22 août 2008.

témoignage oral -

MONTFORT, Yves. Témoignage oral. Pêche et goémon à Plougrescant, Toponumie nautique. Plougrescant : 21 août 2006.

Témoignage oral

Annexes

-

Annexe n°1

-

Annexe n°2

-

Annexe n°3

-

Extrait du témoignage oral de Yves Montfort

-

Annexe n°5

-

Annexe n°6

-

Annexe n°7

-

Annexe n°8

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales