Le territoire du pays de Tréguier, entre la presqu’île de Pleubian-Lézardrieux et Tréguier-Pouldouran-Plougrescant a conservé depuis au moins le 13 ème siècle (sources écrites au temps de saint Yves), des traditions goémonières, liées à la récolte des algues d’échouage, des algues brunes de coupe et des laminaires arrachées en bateau avec une guillotine.

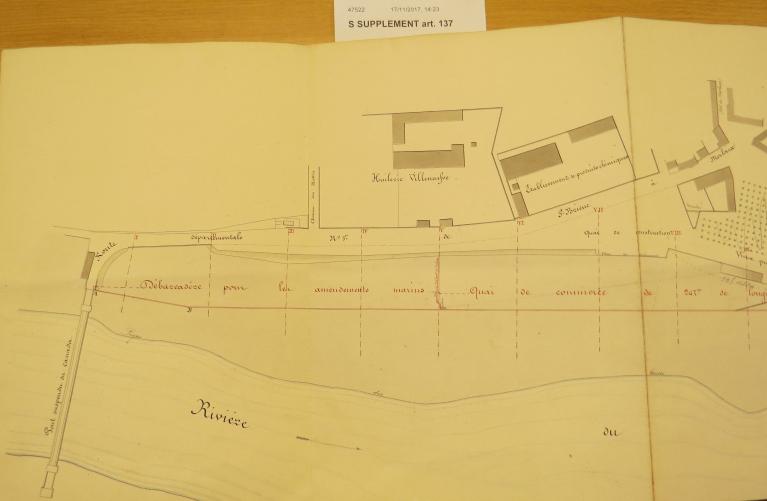

Les ports de Pors Hir à La Roche-Jaune, de Tréguier à Pouldouran et jusque Hengoat, La Roche-Derrien et Pommerit-Jaudy (Pont-Rod), Ports-Béni, Les havres portuaires de Talbert et de Laneros (Pleubian) et Camarel sur le Trieux ont d’abord été des ports de déchargement des bateaux sabliers et goémoniers. Cette activité a participé de la pluri-activité des marins paysans du Trégor et a favorisé une agriculture littorale spécifique de maraîchage de plein champ. Elle a aussi alimenté l’usine d’algue de Pen Lan en l’Armor-Pleubian et peut-être une usine de produits chimiques à Tréguier. Cette pratique goémonière a aussi profité des cordons de galets de Plougrescant, des îles et îlots proches de la côte et du Sillon de Talbert pour faire sécher les algues et édifier des fours à goémons pour fabriquer des pains de soude et en extraire l’iode.

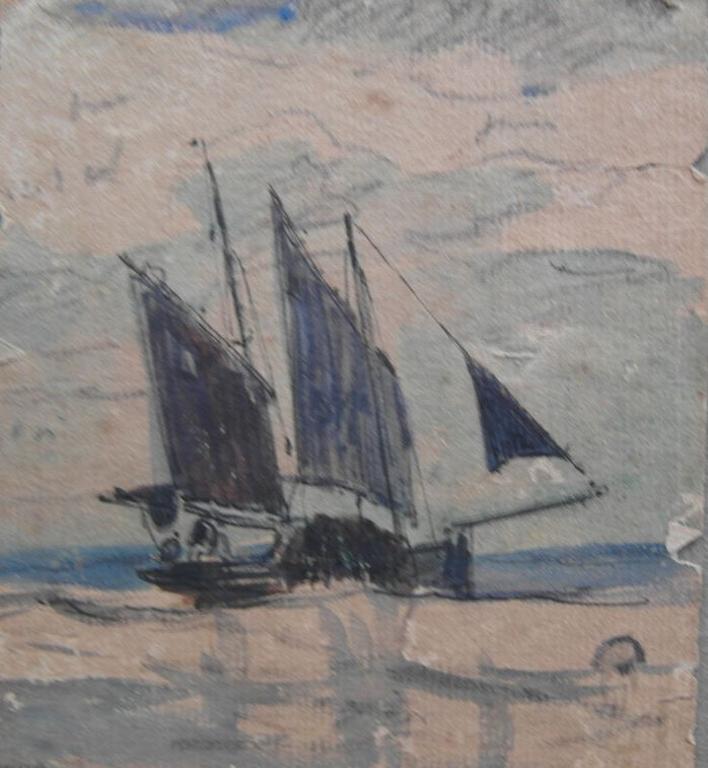

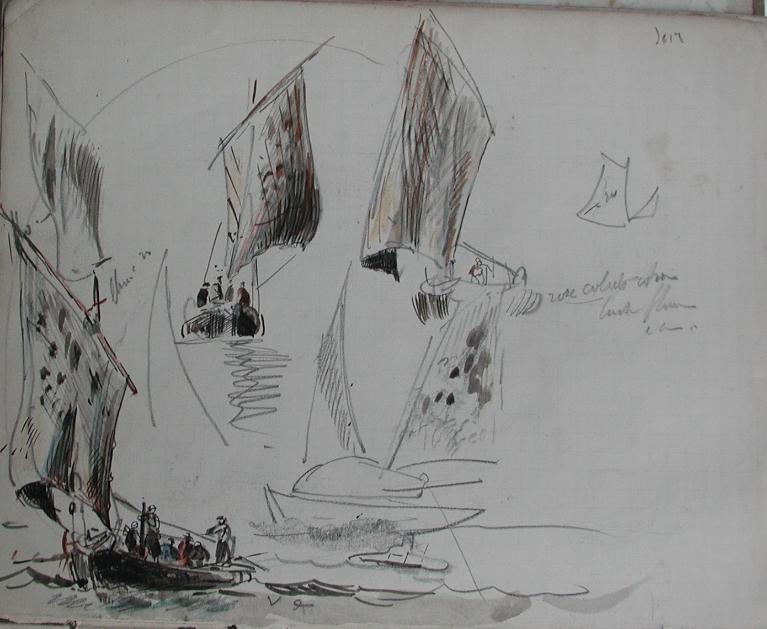

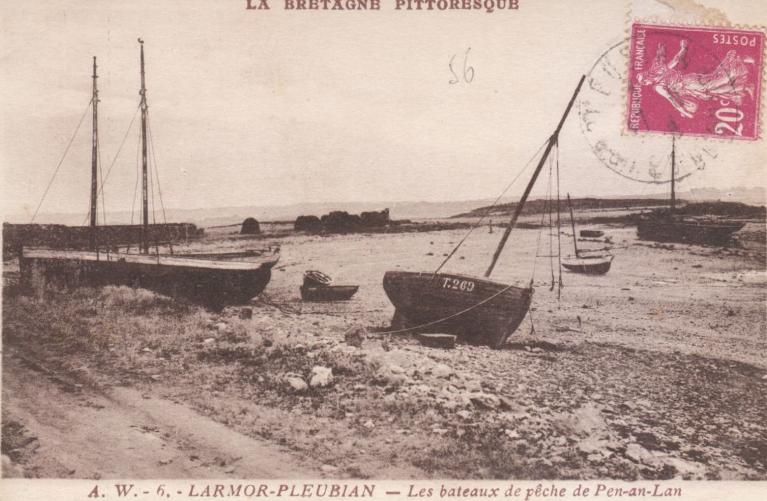

Cette pratique goémonière a également fait naître des embarcations spécifiques pour le transport des algues, du sable et du maërl ; sloops misainiers à cul pointu armé d’une drague à poche pour le sable fin 19e siècle (canots creux que l’on retrouve en rivière de Lannion), type de bateau semblable pour le transport et la récolte des algues, avant que n’apparaissent au début du 20e siècle des forts canots équipés d’une simple misaine haubannée, bientôt remplacés au milieu du 20ème siècle par des gabarres armées au sable, équipées d’un mât de charge puis d’un crapaud sur les derniers sabliers.

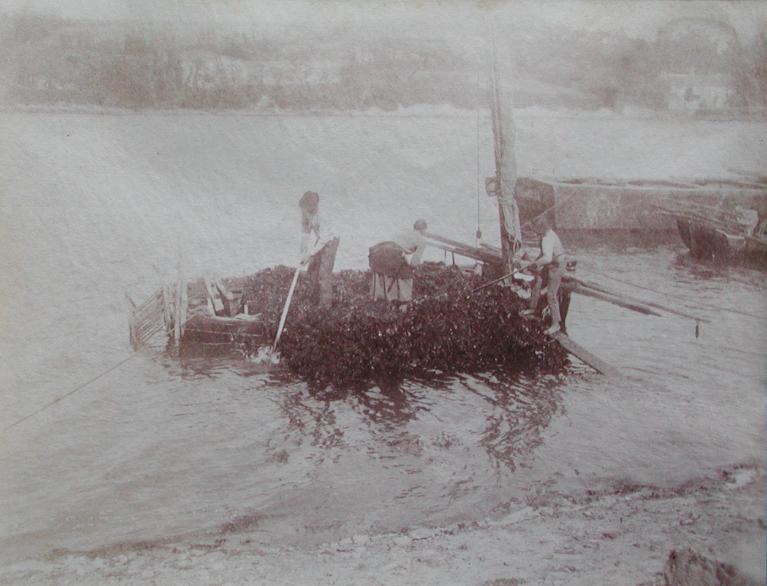

Le transport des goémons par dromes ou radeaux de goémons flottants va aussi être utilisé avant la seconde guerre mondiale pour disparaître en rivière de Tréguier, alors que ce type de moyen de déplacement va subsister à Pleubian jusqu’en 1960, tiré par un bateau motorisé.

Avant la Toussaint, le goémon devient rouge, il n’est pas bon pour rester pourrir dans la terre. C’est pendant la saison d’été, que les fours à goémon crépitent dans la fumée du « baodre ». De 8 à 10 m de long, les fours enchâssés dans le sol, avec des pierres plates à grain fin et du « grou », comme liant, débordent de leurs précieux combustible. Le feu a été allumé avec un peu de fucus bien sec. La pifun en fer forgé sert à malaxer les cendres en fusion. Parfois, on enfile des berniques pour les griller sous le feu. C’est le seul déjeuner ! Les pains de soude sont tassés et moulés dans le foyer du four, comme dans un fourneau. Jusque la 1ère guerre mondiale, une dizaine de fours couvrent la base du sillon de Talbert : on a besoin de teinture d’iode pour soigner les blessés. Chaque famille conserve un pain de soude sous l’armoire pour soigner les petites blessures, les plaies infectées...

De ces fours il n’en reste plus que trois aux îles d’Er et deux autres dans les îles du Trégor oriental.

La récolte du goémon épave : une pratique des plus anciennes, attestée par les restes archéologiques de repas de coquillages pris sous la cendre des algues, dont on va trouver des traces sous les rochers "thors" de Plougrescant et aux îles d’Ollone au bout du Sillon de Talbert.

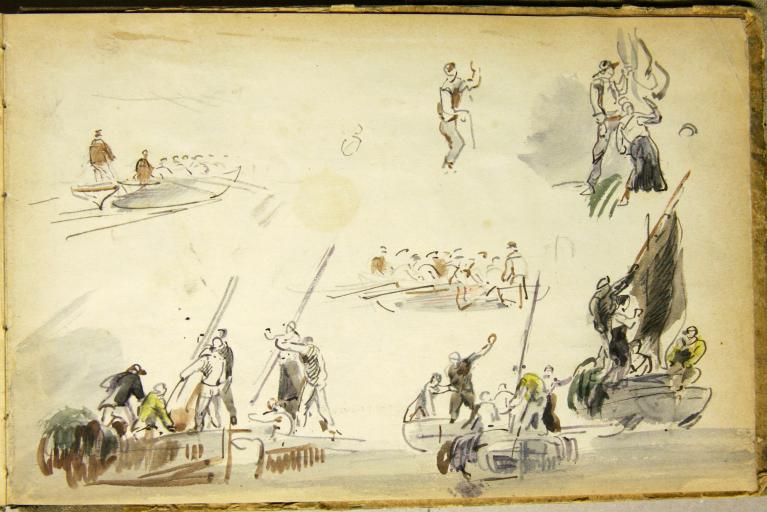

Ce sont les femmes et les enfants, qui vont ramasser, pieds nus, le goémon de fond, le goémon épave, le "toull brein" celui qui ne flotte pas, que la mer a rejeté sur la laisse de mer, le "gourlan", pendant les tempêtes d’hiver. Les vieilles comme les jeunes se munissent de râteaux et de crocs pour tirer de la gangue marine, ces herbes de mer, gluantes, poisseuses, mêlées au sable et aux galets. Ce goémon est libre de prise. Il servira d’engrais vert pour les terres pauvres. Il pouvait être échangé contre des fagots de bois, une charretée d’ajonc, de l’avoine ou des céréales pour faire le pain. Les cochons, on pouvait les nourrir avec des berniques cuites, mélangées à du lait et du pisac’h : un flan magnifique, un vrai gâteau de la mer ! Certaines algues rouges étaient dites aphrodisiaques !

En avril, les cultivateurs faisaient pousser du trèfle rouge pour les vaches, mettaient du laminaire pourri sur le trèfle, qui poussait un an après. Ensuite, ils faisaient une rotation avec les betteraves ou les rates. Le "vawac’h", comme du fumier était bon pour les terres profondes, plus fibreux, plus long à pousser que d’autres algues, submergée avant la mi-marée sur un fond semi-vaseux, il a plus de consistance, c’est un apport d’humus considérable, qui libère sa force progressivement. Mis dans la terre en automne, il dure et donne beaucoup de potasse. Ces algues étaient un don de l’océan pour les populations riveraines de la mer, comme les habitants des estuaires et de la presqu’île de Pleubian. Ceux-ci disaient : "la mer est comme une vache qui met bas pour nous, ce qu’elle dépose sur son rivage nous appartient".

Pour la coupe du goémon de rive, il faut habiter la paroisse, avoir des terres ou une maison à nourrir. Les paroissiennes vont alors avec leur "gwignet", couper le petit goémon, appelé lichen, sur les rochers frisés et les longs rubans noirs des fucales, qu’elles se partagent avec les autres habitants riverains de la commune. Les champs de goémon sont revendiqués par les cultivateurs de la commune selon leurs besoins en amendements. Chaque parcelle prend le nom de la ferme, est délimité par un ruisseau, un rocher... Gare aux contrevenants, les gardes-jurés veillent… Ainsi, les Loguiviens avaient-ils la mauvaise habitude de venir prendre du goémon sur les îlots de Lanmodez, pour la raison que leur côtes étaient moins riches de ces plantes de mer…

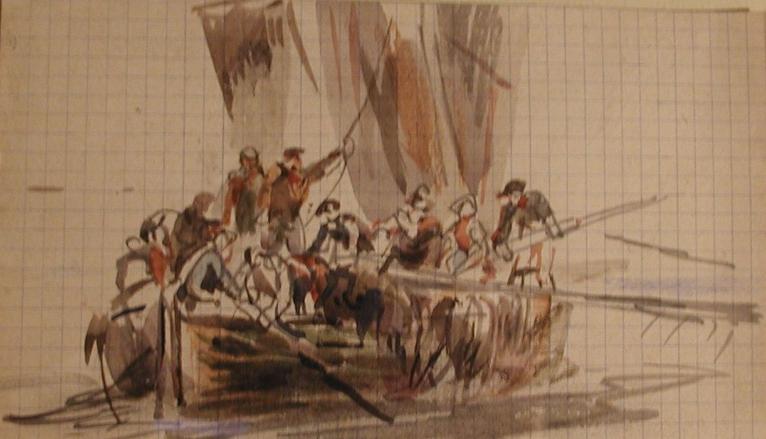

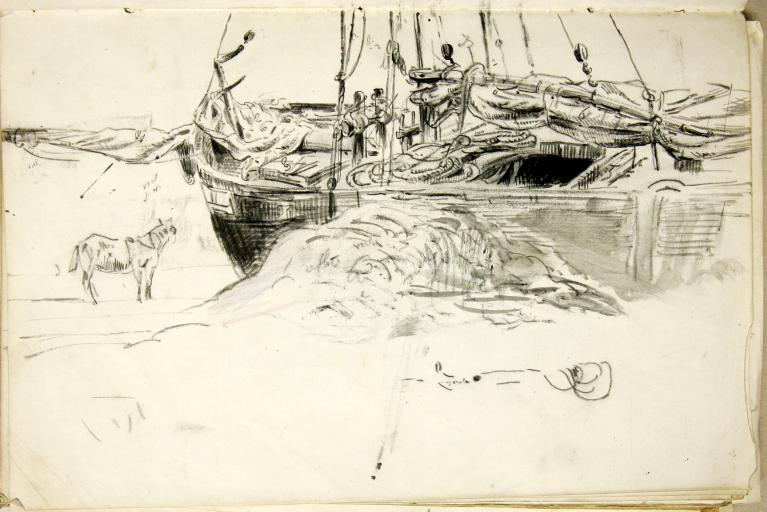

Les petits sloops et misainiers viennent de livrer leur tas de goémon, arrachés des rochers. Les cultivateurs s’empressent de charger, avec l’aides des marins. Ceux sont les femmes qui coupent et les hommes qui font la manœuvre et déchargent.

Les tombereaux croulent sous leur chargement de goémon. Le patron borneur a libéré de la place dans sa cale, sorti les avirons, coincés sur la lisse du tableau et la pelle à terre. Les dromes vont pouvoir être chargées à bord. Remarquer le retour de galbord de la carène, à l’avant, le bouchain dur… Les personnages dessinés avec leurs outils de travail, crocs et fourches à deux dents pour crocher dans les tas d’algues…

Les faucheurs de la mer rentre en famille de leurs épopées marines, à pied ou à cheval, avec leurs faux à goémon, leurs guillotines, leurs râteaux et leur faucilles. Le phare va bientôt s’allumer. Le bateau échoué ne restera pas longtemps, après avoir débarqué son équipage…

Aujourd’hui les tracteurs et les remorques ont remplacé les tombereaux et les attelages. Les bateaux équipés de scoubidous collectent les algues de fond. Cependant, il n’ y a plus de licence en Côtes d’Armor pour les goémoniers embarqués. Le Sillon de Talbert n’est plus réservé aux séchage des algues et les algues d’échouage ne sont plus ramassés que par les jardiniers. Les goémoniers professionnels à pied sont à peine sur le territoire, mais certains d’entre eux transforment eux même leurs algues pour l’alimentaire. Ils livrent également les algues de coupe aux usines de Pen Lan. Le CEVA a remplacé l’ancienne usine CECA.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales