Louis Marie Faudacq : une aide graphique et ethnographique précieuse pour notre inventaire

Le Trieux prend sa source dans l’étang de l’ancienne abbaye de Coëtmalouen. Et se jette dans la Manche au Nord de l’Île de Bréhat. Son cours est de 72 kms, et nous vous invitons à le descendre au jusant, guidé par le souvenir de Marie-Joseph Le Guen, dernier pilote du Trieux, de Béchec, dernier passeur de Pleudaniel et de Louis-Marie Faudacq, peintre douanier à Lézardrieux en 1868. Son cours est de 72 km et il est navigable jusqu’à Pontrieux.

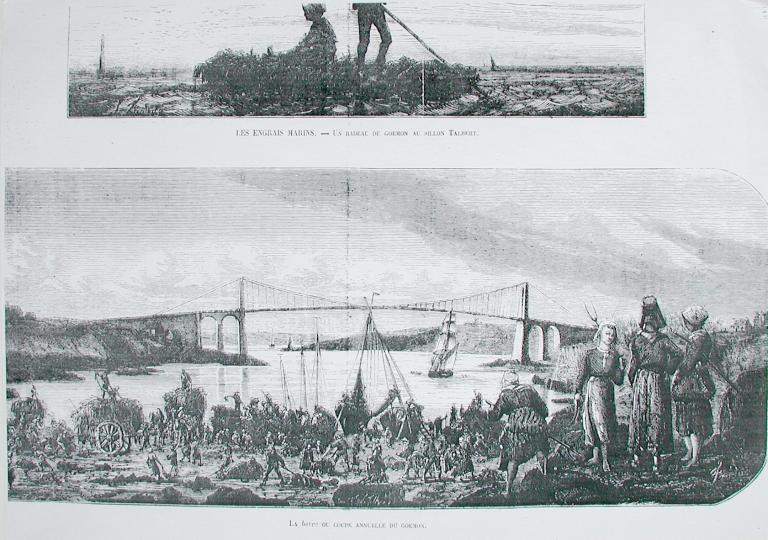

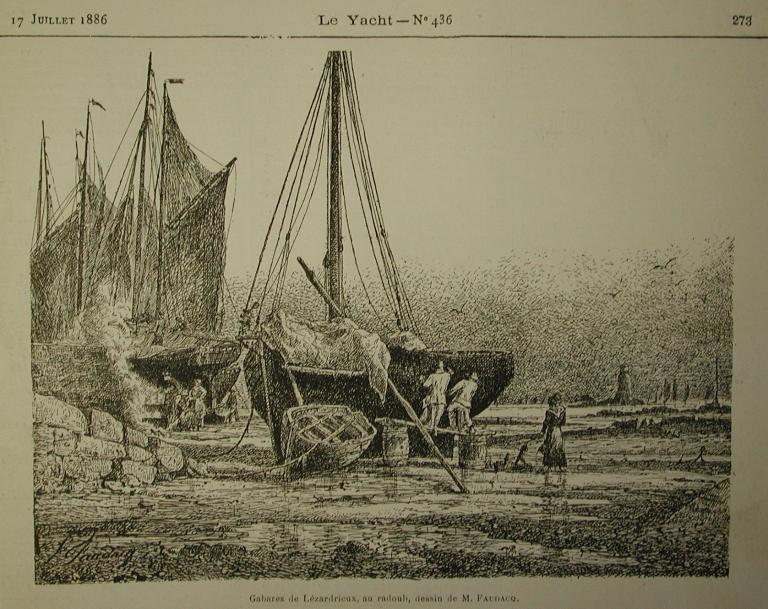

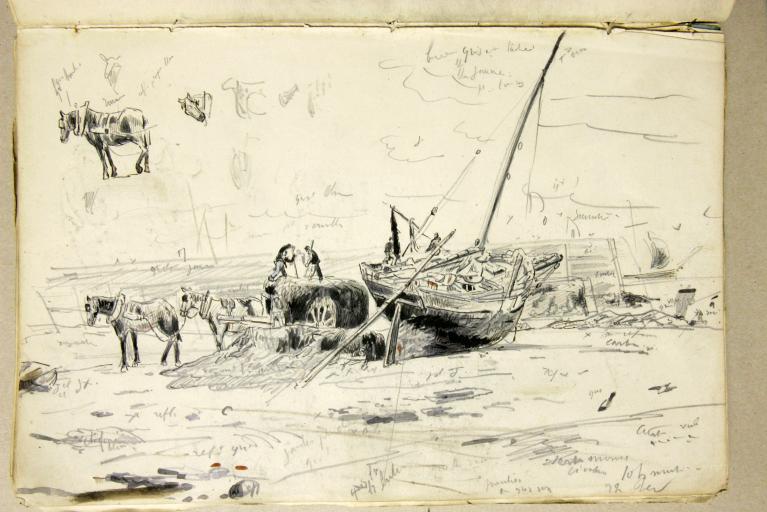

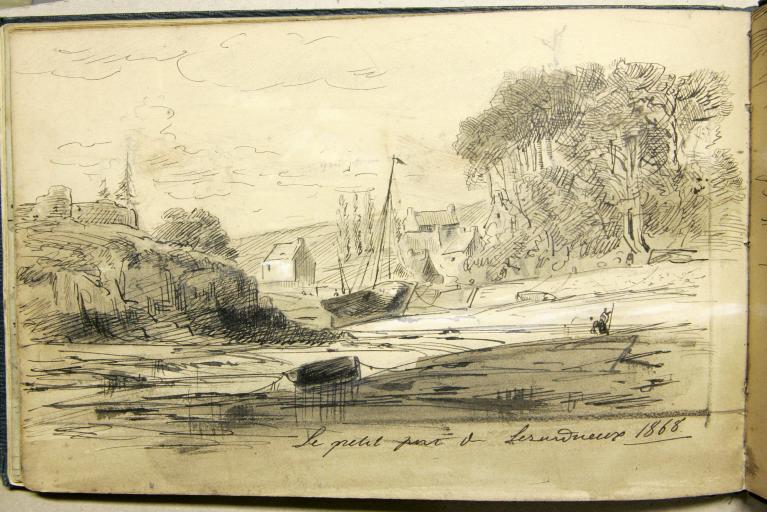

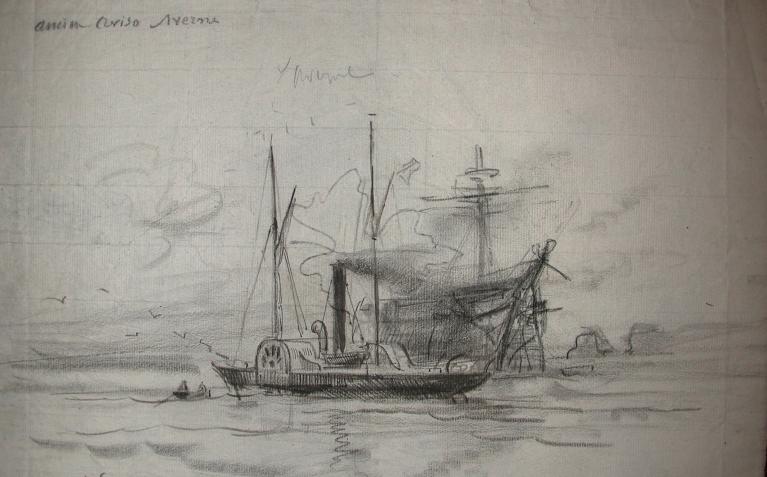

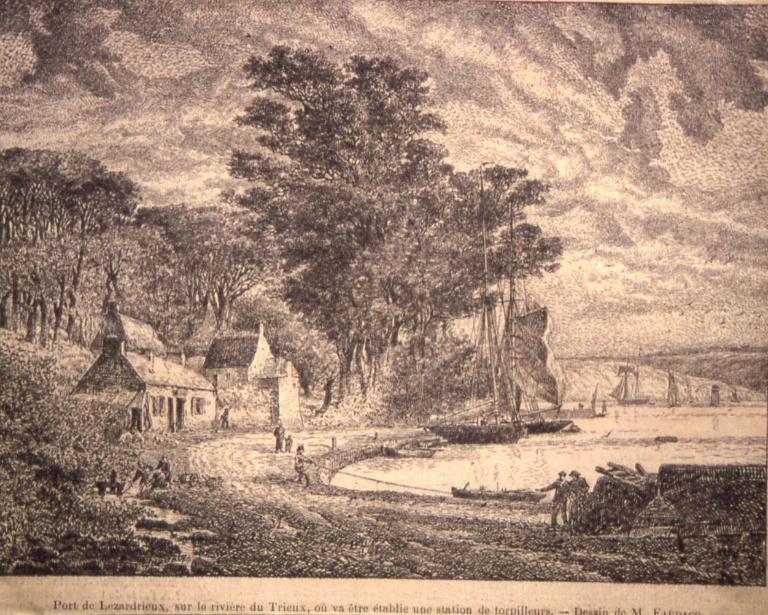

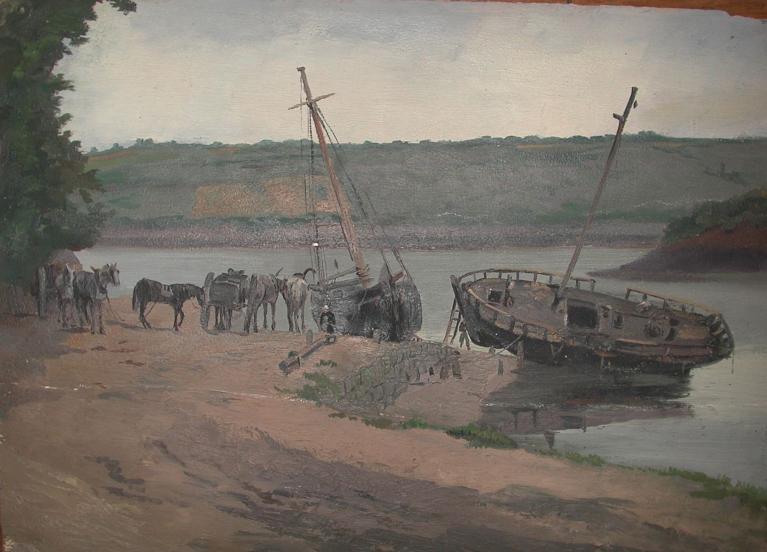

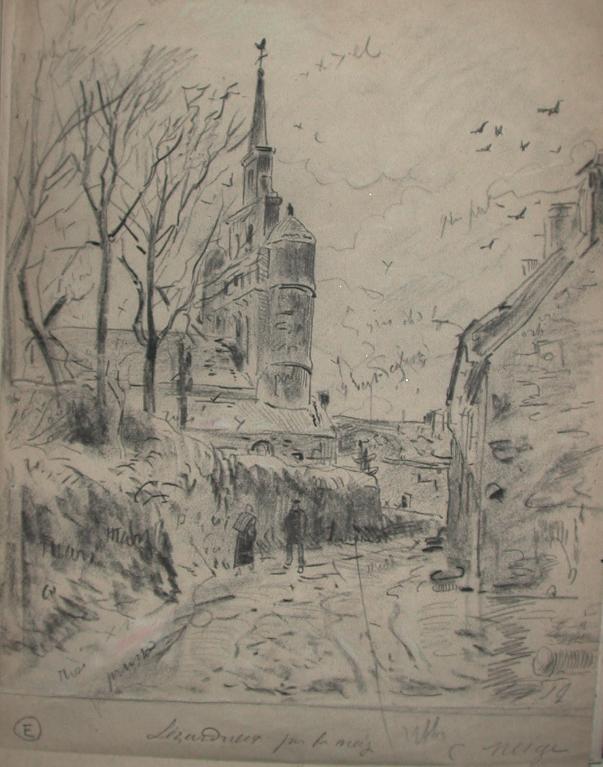

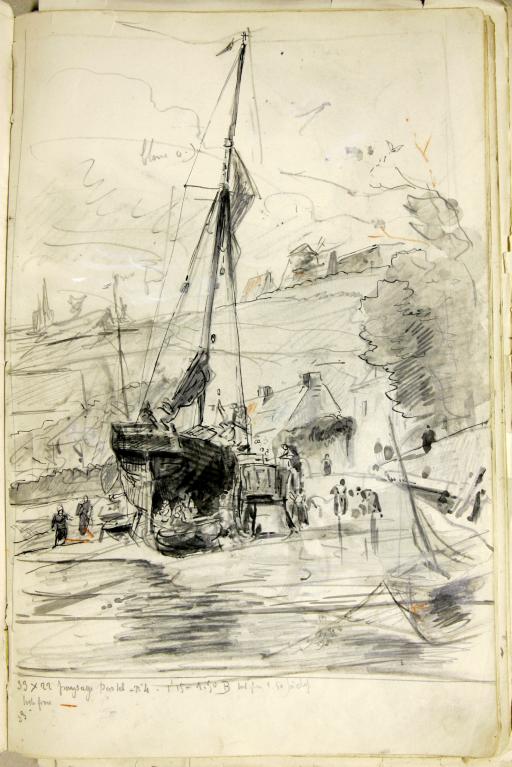

Louis-Marie Faudacq (1840-1916) prend son poste de receveur des douanes à Lézardrieux en mai 1868, où il restera jusqu’en 1883 avant son affectation à Tréguier. Véritable chroniqueur de la vie rurale et maritime du Trégor-Goëlo entre ces deux estuaires, son travail d’illustrateur auprès des revues "Le Yacht", créé en 1878, "l’Illustration", ou encore "La revue des Deux mondes" en font un témoin précieux des usages maritimes et agricoles de cette époque. Il représente une forme de passeur de cette culture littorale, où se transmettent des valeurs d’usages, l’appropriation des ressources de l’estran par une population paysanne, de la pêche des huîtres à la collecte du sable et du goémon, et des pratiques saisonnières de pêche à pied. Son attention précise du commerce maritime, du bornage et du cabotage, entre ces estuaires et les ports de la côte, offre un inventaire caractérisé des productions locales et des différents types de bateau, aujourd’hui disparus. Le dessin des gabarres à l’échouage témoigne des formes de ces "écraseurs de crabes", de l’architecture navale en pleine évolution du passage de la voile au vapeur.

Dans les anses naissent des ports et se développe une économie littorale

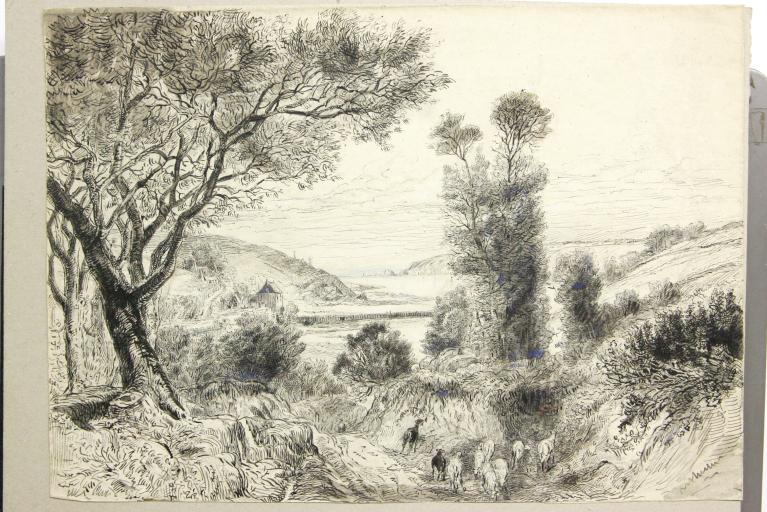

Dans les moindres criques naissent des ports aujourd’hui déchus ou reconvertis comme port d’échouage à la plaisance, de Camarel ou Goasvillinic dans le Trieux à Palamos ou Pouldouran en rivière de Tréguier. Ces multiples carnets de couleur, ses aquarelles et ses huiles traduisent à la fois les paysages ruraux, champêtres, le travail des hommes et des femmes dans la grève ou aux labours, les goémoniers au Sillon de Talbert et les coureurs de grève ou pêcheurs à pied. L’architecture vernaculaire n’est pas négligée : manoirs et fermes trégorroises, calvaires, moulins, fontaines et chapelles rappellent la richesse du pays et apportent des repères sur la transformation de ce patrimoine bâti.

Son œuvre riche et multiple à la confluence de deux siècles fournit un matériau original et exceptionnel tant pour la connaissance de l’histoire que pour l’ethnographie, sur l’évolution de la société littorale locale.

Le cours du Trieux et des peintres

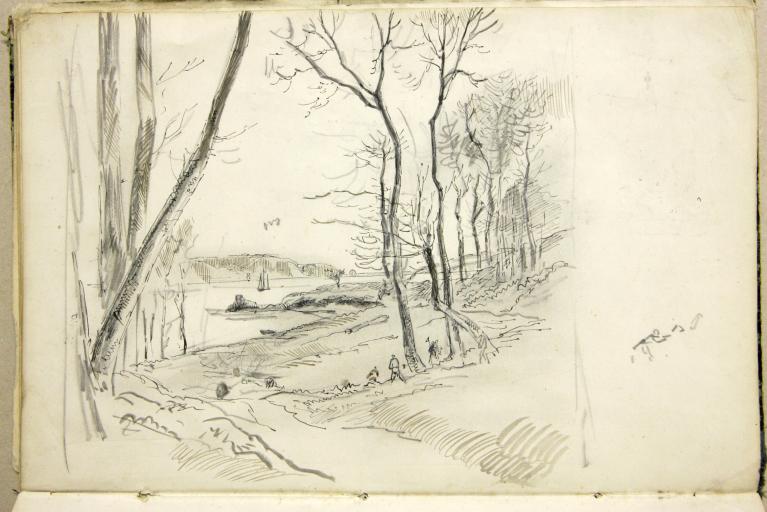

Le Trieux prend sa source dans l'étang de l'ancienne abbaye de Coëtmalouen où les couleurs de la terre, et les yeux rouges des feuilles mortes se mêlent aux couleurs "glaz" des eaux douces de la rivière, avant la limite de salure des eaux entre Pontrieux, port de fond d'estuaire et Frynaudour1 ("le nez entre deux eaux"), en confluence du Leff, pour rejoindre la porte océane de Bréhat et du sillon de Talbert. La vallée descend doucement vers le bleu de la mer avec ses falaises de grès rouille, qui verdissent sous le poids des pins et des jeunes chênes. La rade nonchalante du Lédano s'engorge en amont de l'ancien Pont-de-Bois de 1840, fait rugir ses eaux au point nommé "le Trou à Feu", où passaient autrefois le bac, connu sous le nom de "Confiteor", car un pieux usage commandait de se mettre en règle avec Dieu avant de l'emprunter. Les deux chapelles dédiées à Saint-Julien l'Hospitalier en Kergrist, rive droite et à Saint-Christophe, rive gauche, veillent avec les balises au flux et reflux de la navigation, entre ses côtes escarpées. La légende raconte que Yves Eloury (Saint-Yves), avait l'habitude de traverser le fleuve, entre la chapelle de Goz-Ilis en Camarel et la plage du Lédano, pour passer du Trégor en Goëlo et se rendre à l'abbaye de Beauport, en empruntant le drap posé par une lavandière de Crec'h-Tiaïe2. Cependant, Ernest Renan, familier du Trieux, issu d'une grande famille d'armateurs, nous donne envie du grand large et des îles.

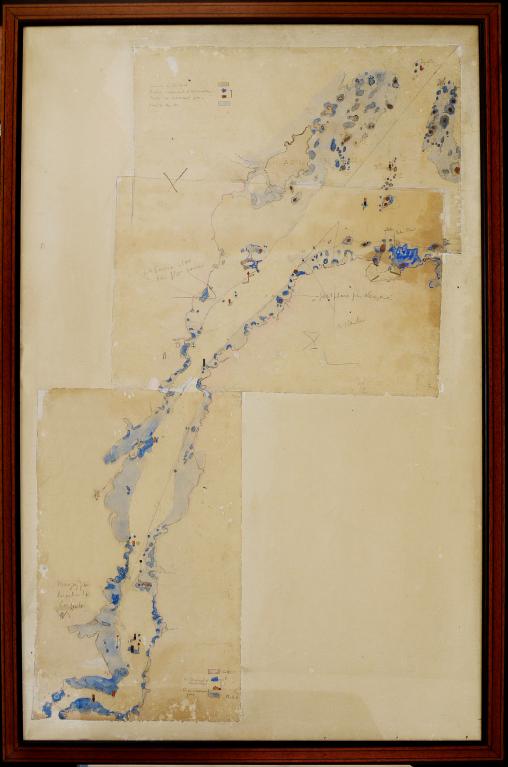

Signac, admirateur de Faudacq

Alors que Paul Signac, grand marin, propriétaire de nombreux voiliers dessine ses rives et sa carte personnelle de la rivière avec ses amers et ses alignements de Loguivy de la Mer au port de Lézardrieux. Il fait ainsi hiverner l'un de ses bateaux "Olympia" et "Le Hareng saur épileptique" au parc des Phares et Balises, sous Roc'h Briadis. Signac aimait particulièrement la compagnie des gens de mer et embarquait régulièrement à bord du baliseur "Léonor Fresnel" pour effectuer la relève des phares. En 1930, il a souhaité réaliser à Paris une exposition rétrospective de l’Paris une exposition rétrospective de l’œuvre de Faudacq qu’il admirait et dont il de 1905); cepection (dont un carnet daté de 1905)Alors que Paul Signac, grand marin, propriétaire de nombreux voiliers dessine ses rives et sa carte personnelle de la rivière avec ses amers et ses alignements de Loguivy de la Mer au port de Lézardrieux. Il fait ainsi hiverner l'un de ses bateaux "Olympia" et "Le Hareng saur épileptique" au parc des Phares et Balises, sous Roc'h Briadis. Signac aimait particulièrement la compagnie des gens de mer et embarquait régulièrement à bord du baliseur "Léonor Fresnel" pour effectuer la relève des phares. En 1930, il a souhaité réaliser à Paris une exposition rétrospective de l’œuvre de Faudacq qu’il admirait et dont il faisait collection (dont un carnet daté de 1905) ; cependant, la crise de 1929 fera échoué ce projet.

Le choix des lieux

Quand ce sont les marées qui délimitent le territoire de l'estran, dans la solitude de celui qui crée, qui arpente les chemins douaniers des deux rives, il n'y a de cadre et d'ordre que la couleur du temps. Similitude des lieux, des perspectives et des cadrages, vision panoramique du 19e et du début du 20ème siècle : le Rocher aux oiseaux (Roc'h Evned en breton), ancien éperon barré, point culminant de la rive droite de l'estuaire (Loguiy de la mer), offre au regard toutes les variations d'un relief souvent exacerbé ou déformé par ces peintres. Les criques et les anses prennent des rondeurs au pied de falaises escarpées et boisées : vue plongeante du "bois du Marquis", sur les rades de Mélus, de Coëtmen, points de vue sur Roc'h ac'h Onn3, l'île des douaniers, sur le village de Kermouster (ancienne dépendance des moines de Beauport), en aval du phare de Bodic, sur les marges insulaires de l'Ile à bois ; parfois les perches en bois et les cairns coniques des tourelles en pierre barrent l'horizon...

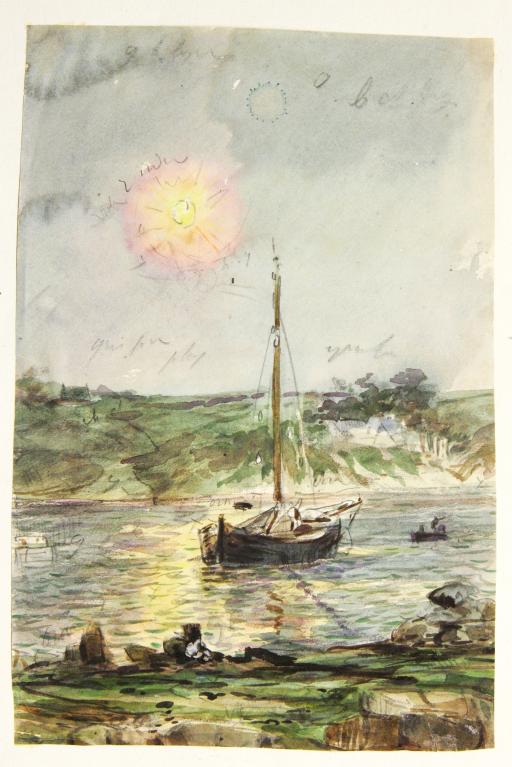

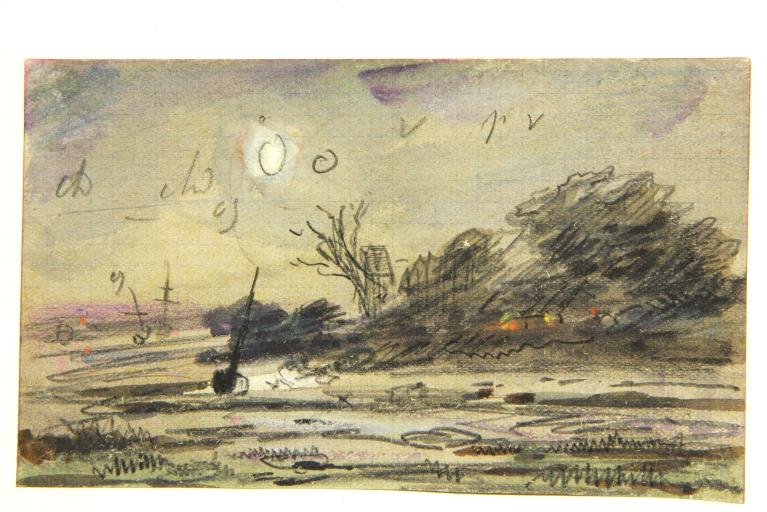

Le Trieux est un jardin. Chaque couleur s'étend à son aise dans le fleuve et s'installe au milieu des autres couleurs, les franges littorales et agricoles évoquent le travail des hommes, mi-marins, mi-paysans, le cabotage tend à remplacer la grande pêche et la pêche côtière côtoie la plaisance naissante. Au fil du Trieux, la marée fait danser les ports, dans chaque anse, des remembrements de marées fertiles. Le peintre épie chaque reflet, chaque point lumineux, étudie sa fréquence, observe son rythme, son intensité, ses consonances. Comme pour une partition de musique, il accorde les tons et/ou cherche la tonalité majeure. La couleur de l'eau s'accorde ou rompt avec la course des nuages, alors il fait des remaillets dans le ciel. Les souffles du vent carguent la ligne d'horizon, éblouie d'infini.

Les doigts aux pinceaux agiles réchauffent la braise des galets, soulèvent la cendre de l'écume, sépare les lignes courbes du fleuve qui vont se croiser au port. Il écoute encore les spasmes de l'air : un paysage d'attente. Parfois la lumière éclatante de l'été atrophie les couleurs…

Le balisage monumental de l’estuaire

L'estime du peintre aligne les couleurs pour ajuster le point du navigateur. Le balisage singulier et monumental de l'estuaire, aux couleurs inversées par rapport à aujourd'hui (système de signalisation en vigueur avant 1924), traduit tout l'intérêt de cet aber de Bretagne nord pour des stratégies militaires avortées (projet de port militaire), dont les formes plastiques et colorées ont su séduire le romantisme de ces artistes marins.

L'inauguration du nouveau pont de Lézardrieux, en 1925, donna l'occasion à Signac de signer plusieurs épreuves du fameux pont suspendu, de béton et d'acier, œuvre de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées Harel de la Noë, dont il saura mettre en avant l'élégante modernité. Alors que Faudacq à travers de grands lavis restituera l’ancien pont de pierre, avec des gabarres échouées sous son arche.

Sous la plume ou le crayon de Faudacq, on peut énumérer et transcrire les balises et les perches du Trieux sous leur appellation bretonne : Ar C'hern, les Cornes pour désigner les Héaux de Bréhat, Rodello, les tourbillons, An Teuskieir, les Tusques, c'est-à-dire, les lutins, près de l'île Maudez, Ar Rompas, le Compas dans le Farless ou chenal vers l'est, Roc'h Lostek, la Roche qui a une Queue, dans un méandre du chenal du Kerpont, Grwac'h Bodic, la Vieille de Bodic, près du banc de sable et an Holeneier, les salinières, à tribord de Lostmor, dont le nom est une frontière.

Le paysagiste et le "Bdiste"

Du port de Lézardrieux à l'embouchure du Trieux, devant le poste de douane de l'île aux douaniers, édifié en 1914, dans les différentes rades de Coëtmen à l'anse des Perdrix, le peintre saisit en franchise colorée, sur le motif, en aplats de couleurs, en courbes naisssantes et presque en chromophotographie les virements des bateaux autour des tourelles-balises bi-colores, avec les voiles de coton jaune-oranger. Il esquisse au crayon une vie maritime intense, une scène de pêche à la senne proche du rivage, un bateau de travail en manœuvre, au mouillage, voiles à sécher dans les haubans, gabiers dans les enfléchures, avec des touches colorées, fragmentées, transparentes de lumière agitée. Gestes, postures, attitudes des gens de mer et des gens de terre donnent l’occasion au dessinateur de confondre son style à ce qu’on appellerait aujourd’hui de la BD, avec toujours une pointe d’humour et d’empathie.

Le dit des couleurs et le récit des images

La structure géométrique du paysage est l'occasion de montrer les lignes de force des gréements, qui contredisent sur la surface de l'eau les élancements gauches des arbres, qui essaient d'échapper au minéral, à l'enfoncement de la vallée, en touchant le ciel de leurs doigts noueux.

Toujours le ciel d'ocre et de nacre tend son miroir sur la mer, de Bréhat au phare de la Croix qui aligne son feu fixe avec la tour de Bodic et le fanal des Perdrix. Il annonce l'embouchure de la ria. L’alliage du feu et de l’eau faisant son miel de ce chemin de lumière.

Les goémons veinent les rochers de leurs couleurs dorées de vieux cuir, qui s'accordent aux filons noirs de dolérite, entre le grès rose et le granite. Les algues délivrent leurs odeurs d'iode dans un ciel d'estive débarquées dans la moindre crique, entre l’Ile à bois, le Prostern, Camarel ? La Roche-Jagu, Goasvillinic et Pontrieux. Cépage vert tendre des pins maritimes, qui se vident de leur résine avant d'être équarris pour devenir orgueilleuse mâture, perches de bois, aux couleurs des sentinelles de la mer, entre le rouge et le vert, entre le noir et le jaune, surmontées de cônes ; chêne de talus aux branches courbes pour les bois de charpente à angle courbe, pour le bordage des navires, bois abattus lorsque la lune est descendante et qu’il faut encore trouver un sens à l’action.

Des îles et un port

Faudacq a aussi décrit les îles à l’embouchure du Trieux depuis l’île Maudez avec son oratoire et plus en amont l'Ile à Bois, couverte de bois de couleur sombre dans la partie Est et où l'on peut voir en haut de la partie nord, un gros rocher dénudé et plus au sud, au sommet, la guérite blanchie du corps de garde. Elle est reliée à la terre par un grau ou sillon de sable, cité dans le Pilote de Thomassin (1875), où les feux de goémon dans les fours à soude devraient être fréquents et l'odeur acre tenace.

Lézardrieux

A sept milles nautiques de l'entrée du Trieux (douze kilomètres) et du port de pêche homardier de Loguivy de la Mer, les navires à destination de Pontrieux s'allègent s'il y a lieu dans le petit port de Lézardrieux à l'abri de tous les vents. Les mâts de hune rivalisent de tirant d'air à hauteur des maisons d'armateurs, en amont du four à chaux. La géométrie du fleuve s'arrondit où l'estuaire finit sa course entre le vert et le bleu.Les premiers aménagements du port de Lézardrieux dont le grand quai, permettent aux navires d'amortir plusieurs jours. C'est le mât de charge du caboteur, qui tient la gîte avec son cartahu.

Quand la mer déschalle, les gabarres qui vont se placer en dedans du môle du port de Lézardrieux pour décharger, suivent avec soin le chenal du ruisseau qui vient du Vieux Moulin à vent de Land de Goc au bord du mamelon, où se trouvent le village de Pen ar Hara, la grande maison de l'ancien moulin à eau, la maison de l'école et Bag an Arvor.

Les batelées de goémon sont jetées à la volée, à l'aide de fourches dessus les ridelles des charrettes, sous le regard des lavandières. Puis les sloops avec leur mât de flèche passent sous l'ancien pont de Lézardrieux entre les accores balisées par la tourelle rouge de l'Armor et la tourelle noire de Min Kéraoul en Goëlo, pour venir saluer à quelques milles en amont, le château médiéval de la Roche-Jagu et se ravitailler à sa source d'eau pure.

Huiles sur carton, fusains, lavis, papier quadrillé, formulaire administratif reconverti au dessin, crayon sur papier d'emballage, carnets de voyage d'un promeneur solitaire, tout est bon et utile pour transcrire un langage manuel, exprimer la fantaisie du peintre, le dit des grèves et les regards d'estran.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales