Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Plougrescant

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Tréguier

-

Commune

Plougrescant

-

Lieu-dit

Beg Vilin

-

Cadastre

1834

A 2ème feuille

-

Dénominationsfront de mer

Le 'Pilote' côtier de Thomassin de 1875 cite et reconnaî le mouillage de 'Beg ar Vilin' entre l'Île Loaven et la pointe du Tourot. Le mouillage de Beg Vilin était très fréquenté par les bateaux de pêche et les goémoniers au début du 20ème siècle. Entre 1946 et 1960, le goémonier finistérien Jean Ogor (de Plouguerneau) vivait et travaillait une partie de l'année sur cette petite presqu'île, en pratiquant la collecte de goémon (lichen et fucales) sur la dune (tradition orale). Il possédait un bateau 'Notre-dame de Boulogne' pour aller pêcher aux îles. D'autres marins goémoniers de Plougrescant (les frères Bony, Jean Le Gall) ont pris par la suite la relève de ce 'migrant' en faisant principalement sécher le lichen. Cet usage a perduré jusqu'aux années 1980. Le site a été ensuite été aménagé pour construire une aire de camping et des bungalows. Le marais littoral de Beg ar Vilin se trouve protégé par la pointe du Tourot. Il est cadastré en 1834 A2 1903. Cette zone humide, qui était le lieu traditionnel d'hivernage des bateaux, est devenu progressivement un cimetière à bateaux. Son intérêt archéologique est à souligner pour conserver certaines architectures navales de qualité.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 2e quart 20e siècle

- Principale : 20e siècle

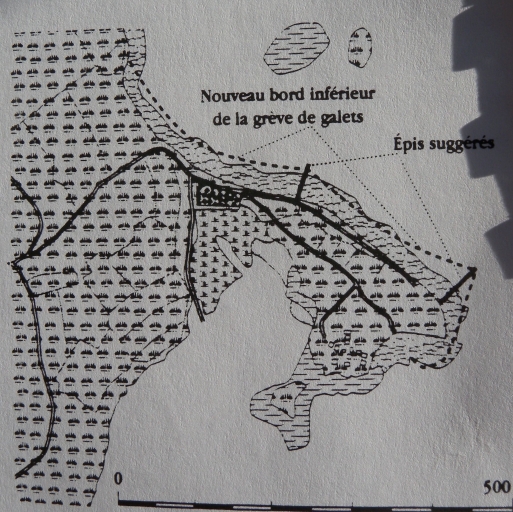

Le site de Beg Vilin est situé entre la pointe du Tourot et la baie de l'Enfer. Il est séparé de l'Île Loaven par une petit chenal, appelé 'chenal de Nicolasick', où peuvent mouiller des canots. Le tombolo de galets qui relie à la terre ferme l'ancienne île de Beg ar Vilin constitue un point fragile. Il a toujours été instable, avec des ruptures momentanées, mais relativement fréquentes (Pinot, SMVM Trégor-Goëlo, 1997). La construction d'une route a conduit à en protéger la partie fragile par un enrochement. Cependant, son tracé est plus rectiligne que le cordon sur lequel elle s'appuie, dont l'arcure réduisait les risques de rupture en évitant la concentration en un point particulier de l'énergie de la mer. Ce cordon a pu se rompre autrefois par une pratique ancienne qui consistait au creusement de chenaux à travers par les marins pêcheurs pour rentrer plus vite dans ce port naturel abrité. Il y a le long de ce cordon une tendance des galets à dériver vers l'île, à la contourner et à créer une flèche sur le revers. C'est une tendance normale, qu'on a tenté de freiner par des épis perpendiculaires au trait de côte. Mais ces épis construits de façon empirique, ne sont pas correctement placés, ni suffisamment avancés vers le bas du cordon. L'un devrait être placé à environ 70 mètres un parc à voitures, ancré sur le platier rocheux et l'autre 250 mètres plus loin, au tournant du rivage. Beg ar Vilin forme une petite anse (Palud) d'environ 1 hectare, qui sert d'hivernage pour les bateaux et aujourd'hui de cimetière marin pour les vieilles coques des bateaux.

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Le site de Beg ar Vilin présente un intérêt à la fois naturel (zones humides et cordons de galets) et archéologique par la présence d'un cimetière marin. Ce cimetière marin est constitué de coques de bateaux datés du début du 20ème siècle. Il mérite d'être protégé.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) EPSHOM

- (c) Université de Bretagne Ouest

- (c) Université de Bretagne Ouest

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

Bibliographie

-

PINOT, Penvénan et Plouha, SMVM Jean-Pierre. Rapport sur les risques liés à l'évolution du littoral entre Trégor-Goëlo. Brest : UBO, 1997.

p. 48 -

LEVASSEUR, Olivier. Les usages de la mer dans le Trégor au 18e siècle. Rennes, thèse de 3ème cycle, (CRHISCO UPRES A-CNRS 6040), Centre de Recherches historiques sur les Sociétés et Cultures de l'Ouest, UHB, Rennes 2, juillet 2000.

Documents figurés

-

AD Côtes-d'Armor : 4 num 1/42. Plans cadastraux parcellaires de 1834.

-

BEAUTEMPS-BEAUPRE, Charles-François. Le Pilote français. Paris : Imprimerie Royale, 1847.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales