Contexte

En 1829, les frères de Saint-Jean-de-Dieu sont appelés dans le diocèse de Saint-Brieuc par Monseigneur Grouin de la Romagère. La communauté des frères hospitaliers s’installe dans un premier temps à Saint-Aubin-des-Bois. En 1835, leur arrivée à Lehon prélude à la loi du 30 juin 1838 qui demande la création dans chaque département d’un établissement public ou privé spécialement destiné à recevoir et soigner des aliénés.

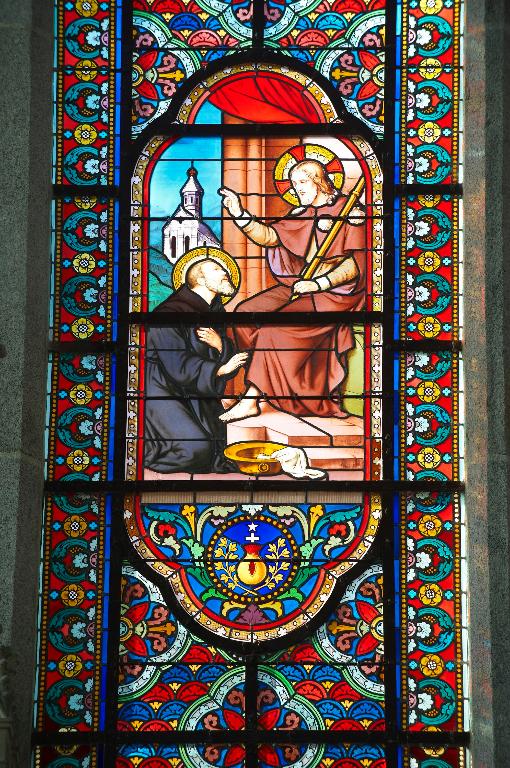

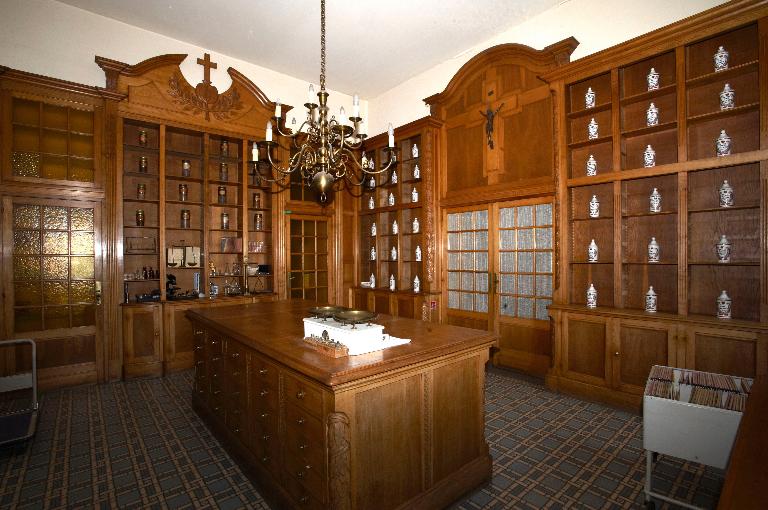

Depuis la création de l’ordre en 1537, sous la règle de Saint-Augustin, les frères travaillent pour offrir à tous l’hospitalité, en mettant l’accent sur la santé physique (pratique de la balnéothérapie), la santé psychique (éveil à la foi) avec des conditions de vie dignes. Ils exercent des fonctions diverses, infirmiers, apothicaires, chirurgiens. Une vie spirituelle accompagne la vie des malades dans chacun des établissements et pour ceux qui le peuvent des activités de travail étaient anciennement proposées avec une indemnisation.

La loi de 1838 impose un cadre précis pour l’internement de malades et un suivi médical rigoureux. Toute admission doit être conditionnée par la présentation au chef d’établissement d’un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer. Ce certificat indique les particularités de la maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement spécialisé et de l’y tenir renfermée. De plus, quinze jours après le placement du malade, il est adressé au préfet un nouveau certificat du médecin de l’établissement confirmant ou rectifiant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat. Le suivi du malade est également signalé dans un registre précisant les changements survenus de l’état mental de chaque patient. Ainsi, l’évolution de la maladie est consignée par les médecins qui sont habilités à juger de la sortie ou non du préposé.

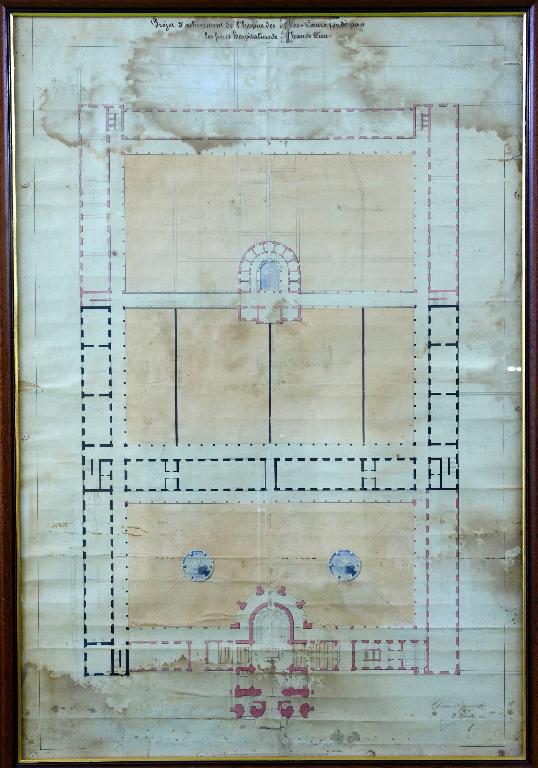

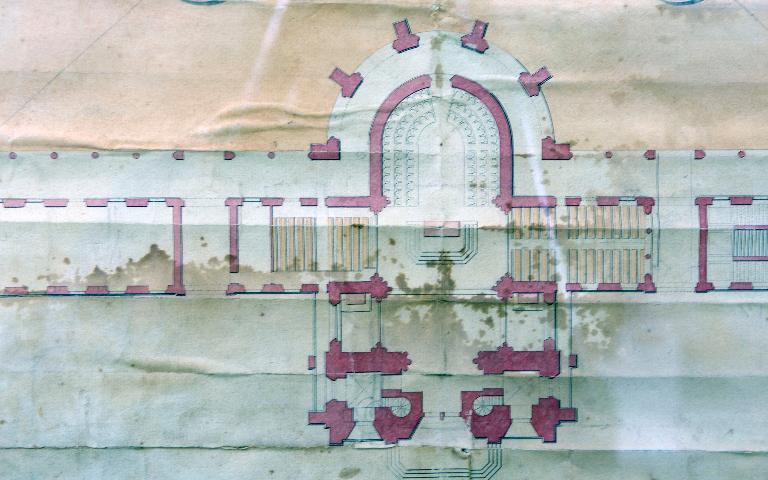

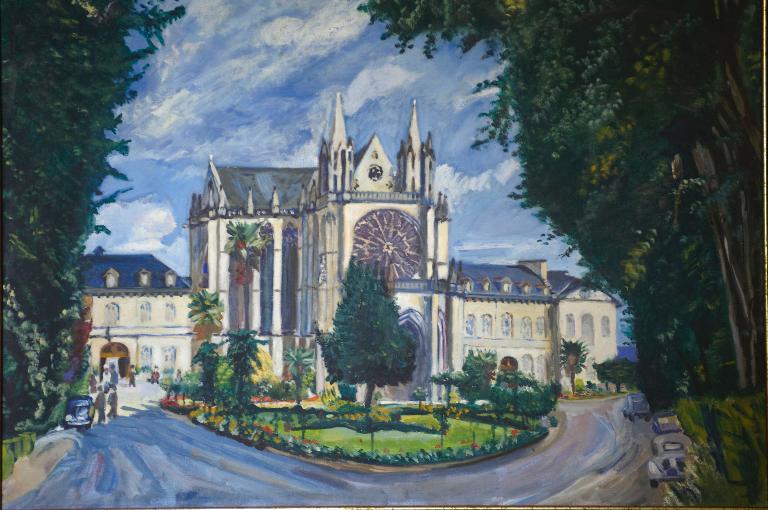

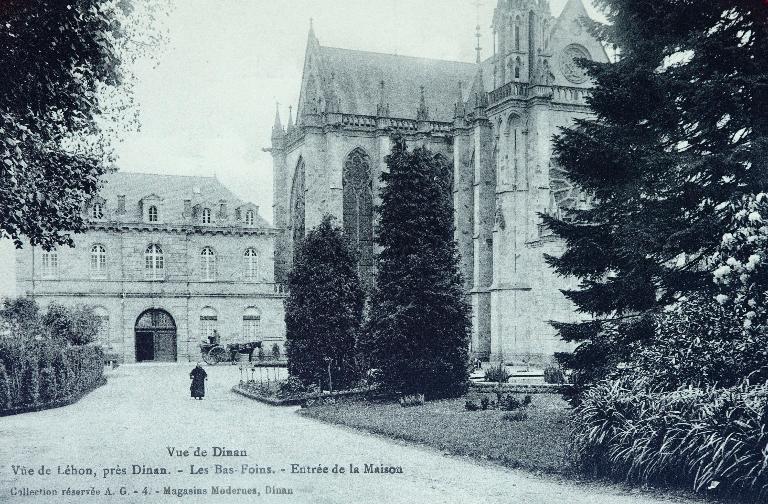

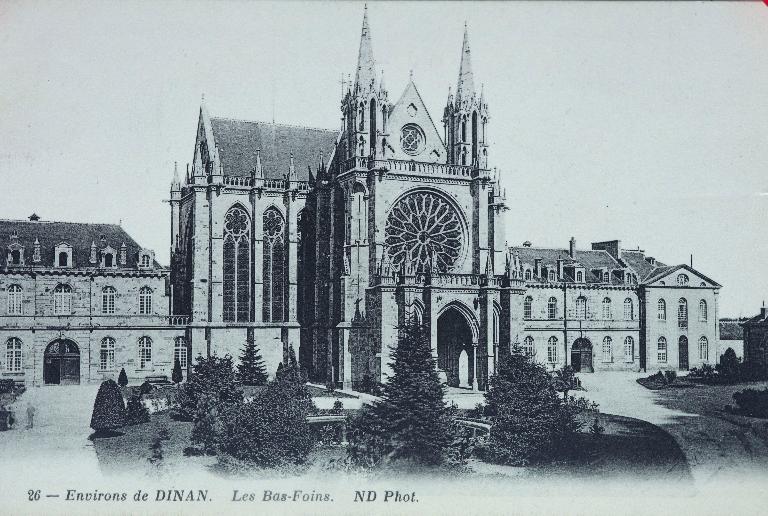

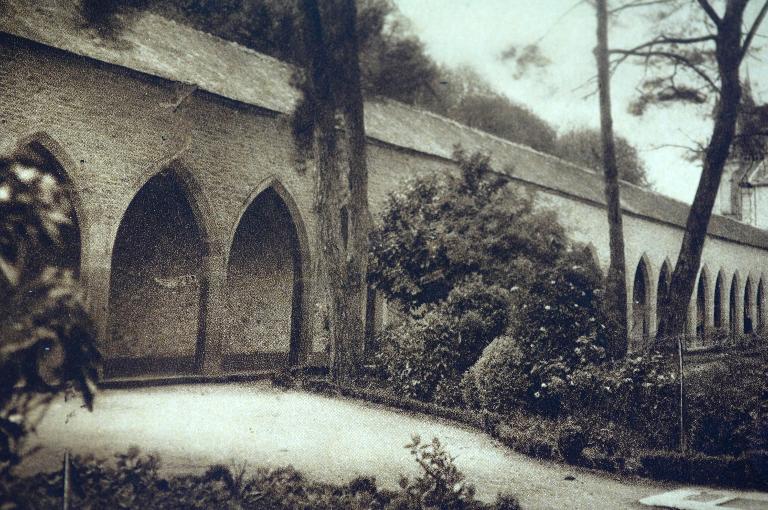

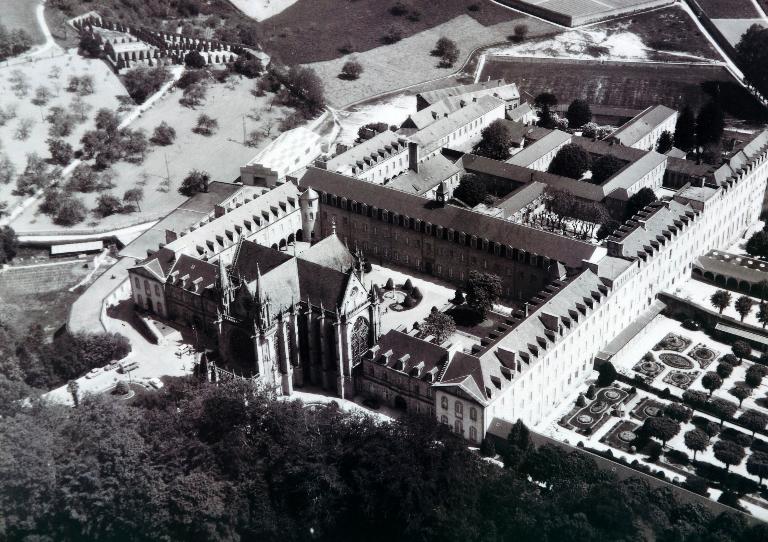

Les bâtiments de l’hôpital s’organisent autour de cours fermées selon une classification des patients, en usage au milieu du 19e siècle. A savoir, la condition sociale, la nature des maladies, les habitudes et manifestations « tranquilles », « agités », la guérison « incurables », « convalescents ». Le projet de 1851 de l’architecte Hawke est annoté au crayon gris de quelques précisions sur les différentes affectations des bâtiments et cours. Ainsi autour de la 1ere cour qui encadre la chapelle sont notés pour l’aile nord, une chapelle provisoire et pour l’aile sud une aile

pour la classe bourgeoise. La deuxième cour est réservée aux malades tranquilles de la classe ouvrière, au nord des cuisines et dépenses, au sud des parties réservées pour les convalescents. La troisième cour est divisée en compartiments, cour des bains avec un bâtiment en hémicycle conçu spécialement pour la balnéothérapie, puis cour des épileptiques. Sur l’aile nord de ce troisième quadrilatère, l’architecte mentionne les loges et chambres des agités, puis à l’est le bâtiment des épileptiques, le dortoir des gâteux puis celui des tranquilles suivis de celui des monomaniaques. Les équipements suivent l’évolution des techniques avec la volonté d’être à la pointe du progrès.

Chronologie

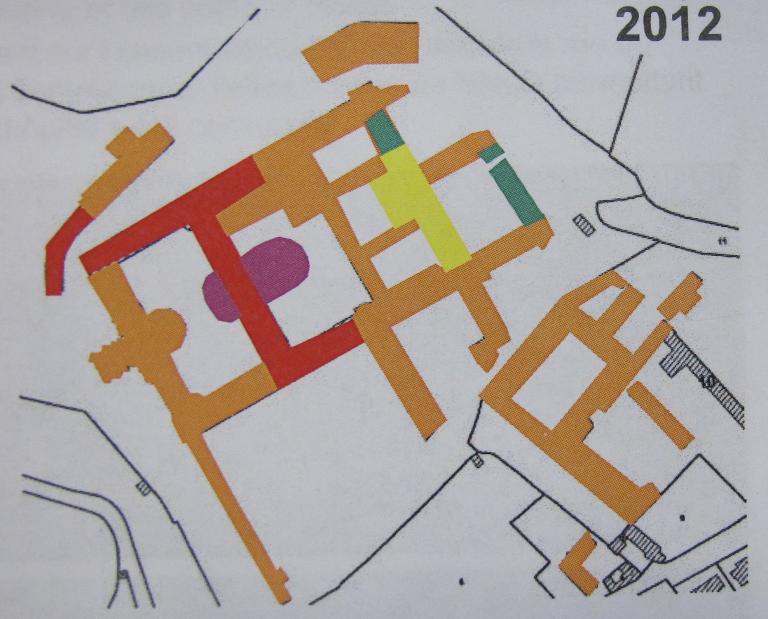

Les premiers bâtiments sont construits en 1836. L’hôpital s’étendra jusqu’aux années 1970, période où se mettent en place les nouvelles circulaires d’organisation des équipements en matière de lutte contre les maladies mentales. Elles aboutiront en 1985 et 1986 à différents textes sur la sectorisation des pathologies et sur le développement de l’hôpital de jour. Ces changements législatifs auront une incidence sur l’hôpital actuel puisque 1/3 de la surface des bâtiments d’origine est actuellement occupé.

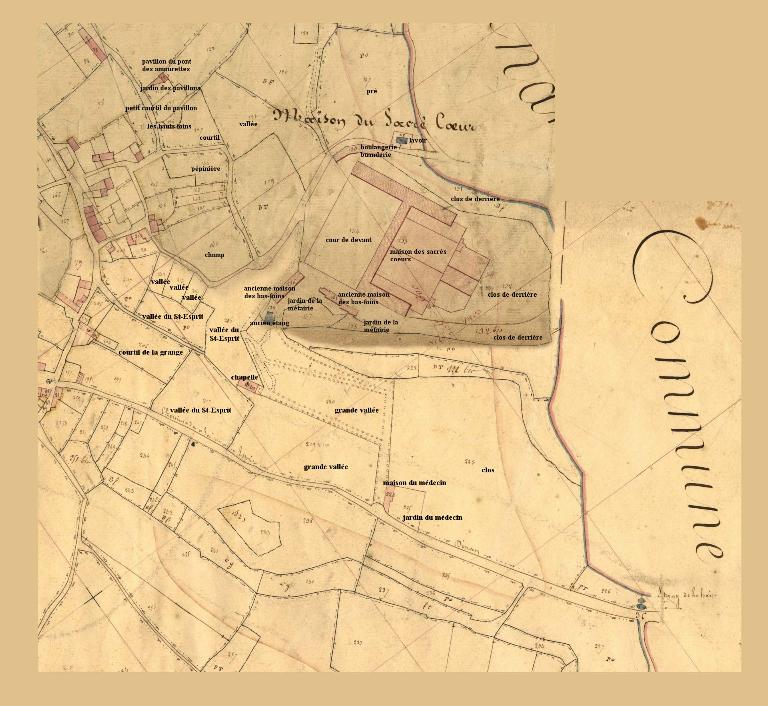

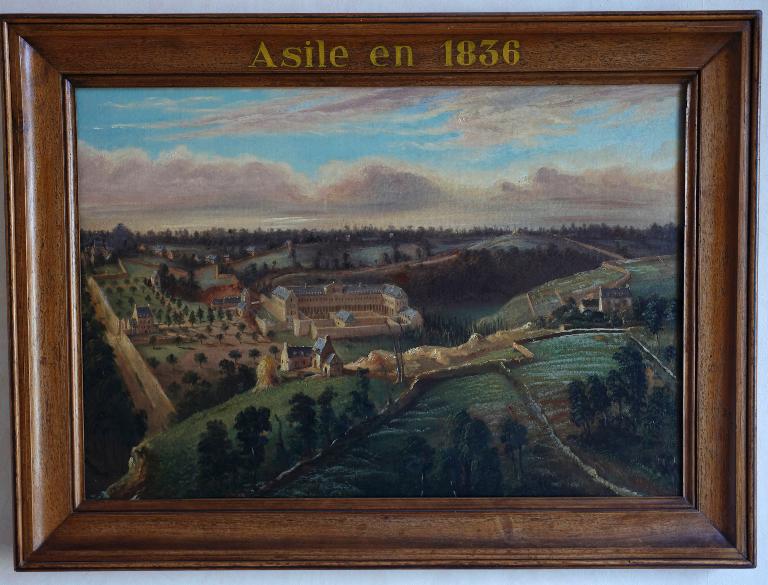

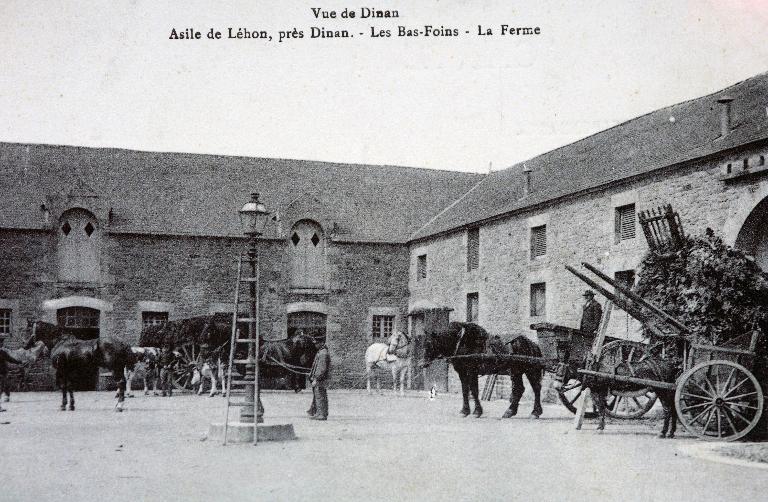

1835 : Le père de Magallon acquiert pour la communauté la ferme des Bas Foins, propriété de la famille Lesage. Elle comprenait alors trente journaux de terre, correspondant à une surface labourable par un homme en un jour, soit environ 34 ares, tous contigus, une maison de ferme et un cellier, avec chambres, deux écuries avec grenier, un refuge à porcs, un hangar avec pressoirs et ustensiles.

1836 : Une première chapelle est bénite et dédicacée au « Cœur de Marie », puisque c’est le jour de la fête du Sacré-Cœur et sous les auspices de la Vierge Marie que la communauté a visité et marchandé la propriété. La première pierre de l’Hôpital est posée le 21 décembre 1836. [Cette pierre se trouve à l’angle nord-ouest du bâtiment principal, au nord de la cour d’honneur]. Ce premier bâtiment qui mesure 100m de long sur 12m de large est construit à la fin de l’année 1837, un autel y est consacré en 1838.

Les plans des premiers bâtiments ont été réalisés par Jean-Baptiste Jouannin, architecte briochin.

1841 : Il est décidé de construire de nouvelles ailes dont celle du midi afin de fermer les cours. L’hôpital compte 240 malades soignés par 10 employés et 40 religieux.

1842 : Construction de la maison « du Grand portail » pour y placer le premier portier et le médecin avec sa famille.

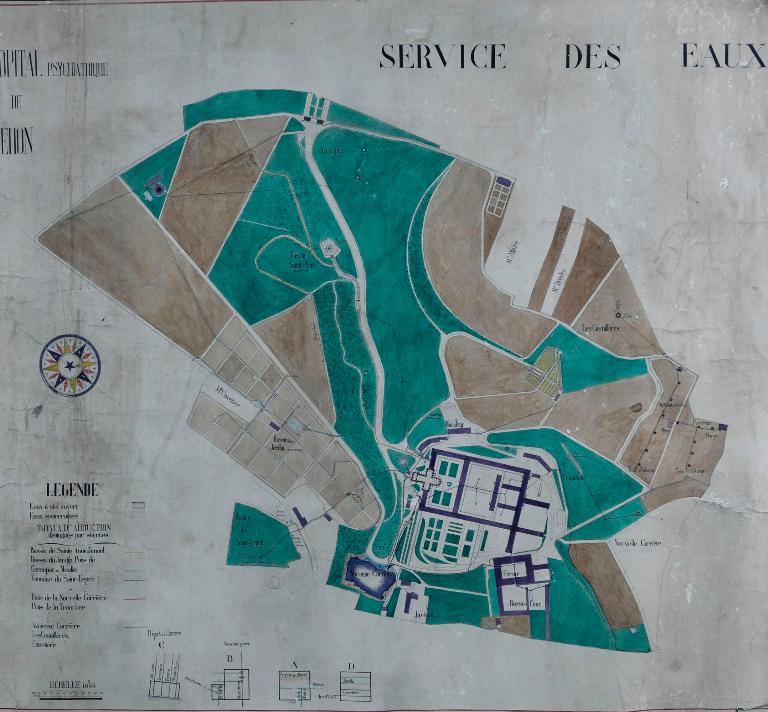

1843-1847 : Achat de nouvelles terres attenantes au domaine, un journal de terre supplémentaire derrière la chapelle (1843), trois pièces de terre supplémentaire, près de la grande carrière (1844), le courtil des Granges et d’autres terres, la Coulébart, propriété de 48 hectares 45 ares 82 centiares (1846-1847).

1850 (vers) : Construction de nouveaux bâtiments de ferme, autour d’une cour fermée.

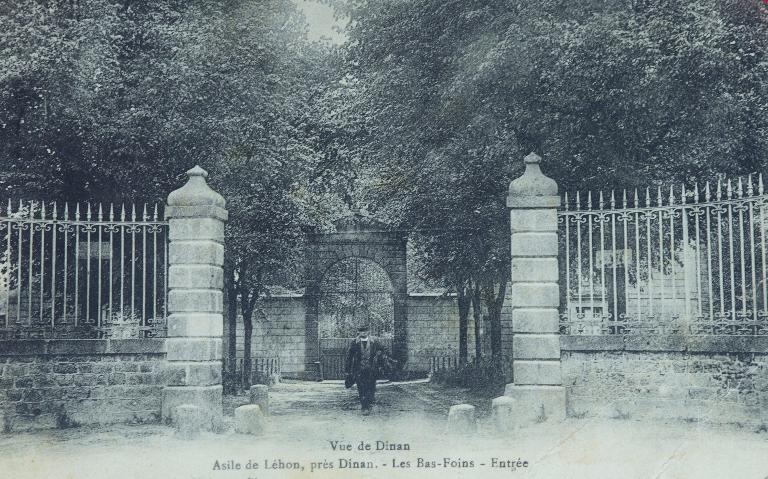

1851 : l’entrée par le village du Saint-Esprit ne convient plus un nouvel accès est réalisé avec l’édification d’une conciergerie.

1853 : construction d’un hangar pour y installer les moulins et pressoirs en face de l’aile nord, extrémité est.

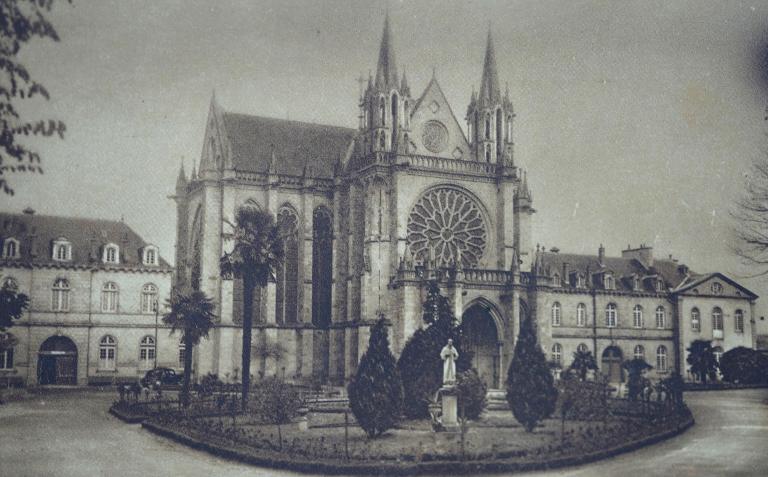

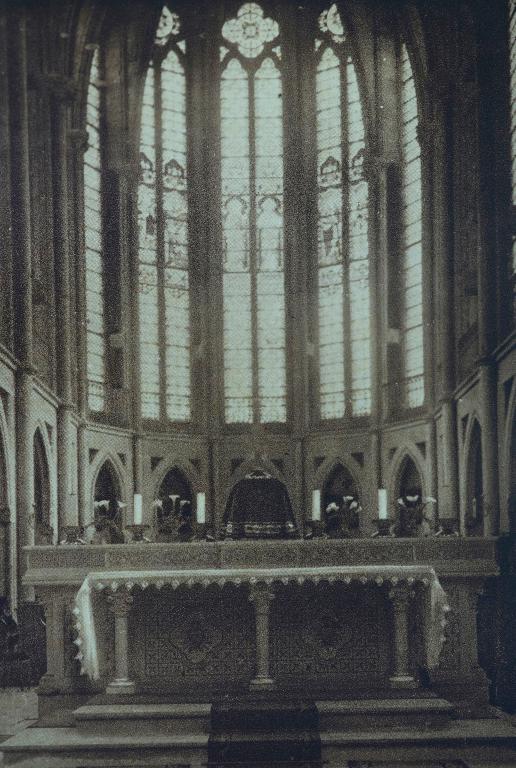

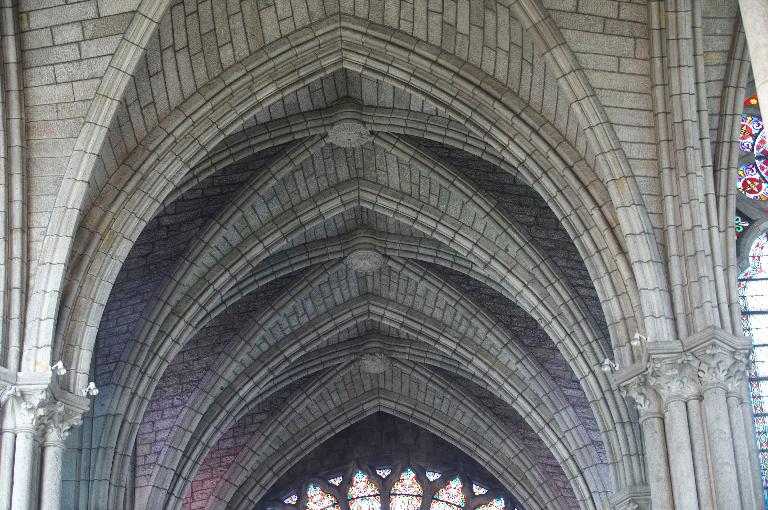

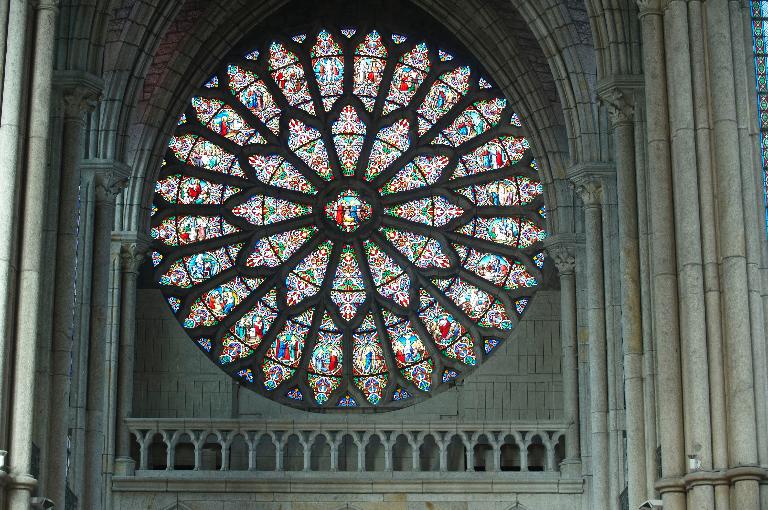

1856 : bénédiction et pose de la première pierre de la nouvelle chapelle.

1858 : construction d’un grand hangar de 250 pieds de long dans lequel on y installe les moulins et pressoirs pour la fabrication du cidre [en face de l’aile nord, extrémité est].

1873 : L’église est consacrée le 15 octobre 1873 par Mgr David, évêque de Saint-Brieuc.

1874 : nouvel orgue au fond de l’abside par M. Debierre fabricant.

1876 : reconstruction d’une partie de l’hôpital, suite à des incendies criminels. Déplacement au fond du transept, du côté de la sacristie, du reliquaire de saint Aurélien autrefois situé dans l’abside.

1878 : reconstruction et bénédiction de l’oratoire à saint Joseph. Acquisition du Clos Gatels (commune de Quévert).

1888 : achat de l’abbaye de Léhon.

Entre 1890-1892, achat de nouveaux bâtiments et terre.

1921 : Installation d’une minoterie.

1924 : achat de deux presses hydrauliques pour le cidre.

1925 : achat d’appareils T.S.F.

1929 : Installation du chauffage central dans tous les services.

1931 : Approbation du projet d’agrandissement de deux ailes parallèles qui prolongent l’établissement du côté est, installation d’une cuisine moderne et d’un laboratoire de bactériologie.

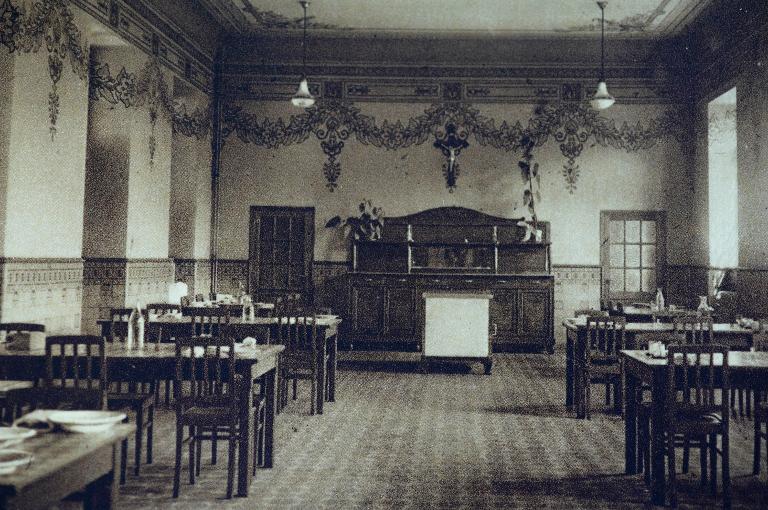

1933 : aménagement de la salle Saint Louis pour « les grands pensionnaires ». Aménagement de la pharmacie.

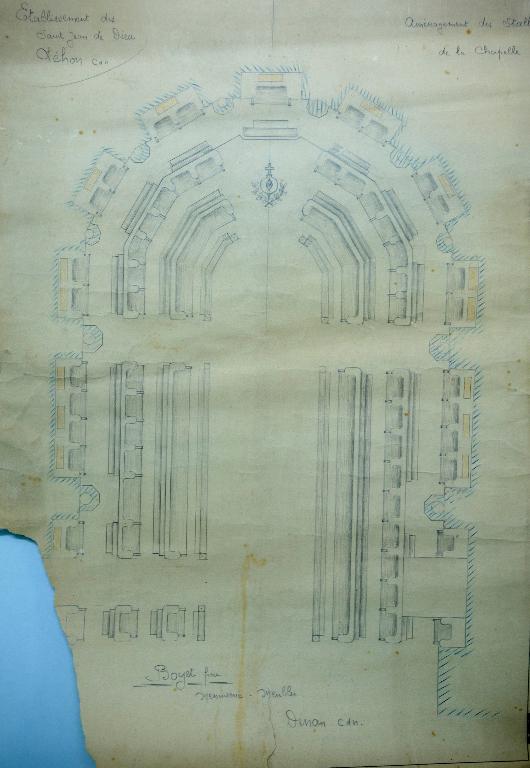

1936 : Centenaire de l’établissement. Construction d’un pré-juvénat destiné à accueillir les jeunes gens pour qu’ils perfectionnent leurs études primaires et s’exercent à la piété durant une période de 6 mois à un an. Aménagement du chœur de la chapelle pour les alumnistes. Déplacement et aménagements des orgues par la maison Debierre Gloton de Nantes.

Années 30 : Agrandissement de l’hôpital autour de la 4ème cour.

1950 (vers) : travaux d’agrandissement des locaux pour faire face à l’afflux des patients.

1954 : Aménagement d’un théâtre et d’un cinéma dans une aile nord.

1972 : mixité de l’établissement, arrivée des sœurs hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. [La chapelle des morts située à côté de l’infirmerie est dédiée aujourd’hui à Benoit Menni (1841-1914), fondateur de leur ordre. Après une longue carrière et de nombreuses fondations en Espagne, au Portugal et au Mexique, il meurt à Lehon en 1914 à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu]. Lié a la mixité de l’établissement deux nouvelles ailes ouest et est vont être aménagées et former un quatrième quadrilatère. (4ème cour G).

1983 : Fin de l’activité de la ferme.

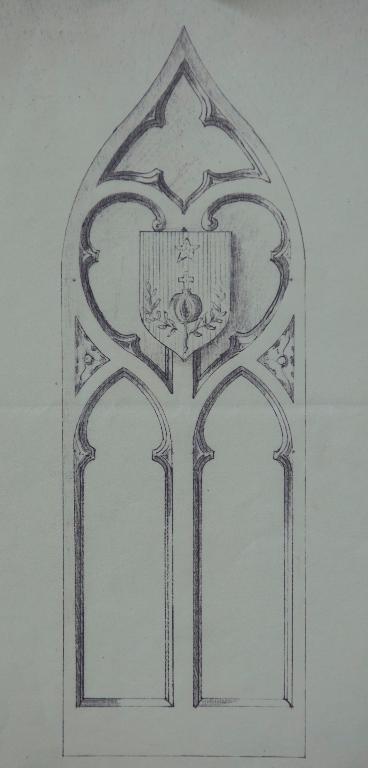

Peintre-verrier à Nantes, 15 rue du chapeau rouge