Extrait de : FOUERE-MACE, abbé. Prieuré Royal de Saint-Magloire de Léhon.

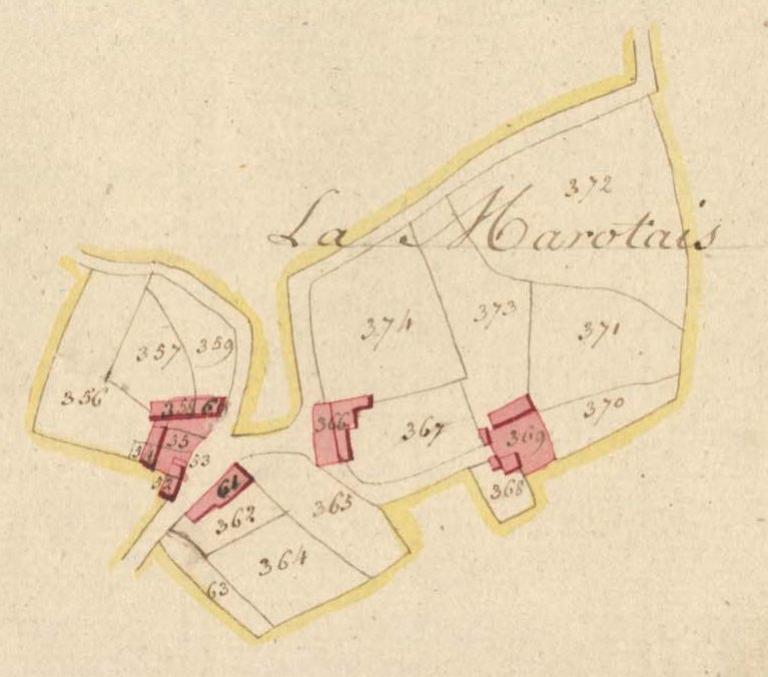

La chapellenie ou prestimonie de la Marotais fut fondée, à la fin du XVe siècle, par deux frères prêtes, messieurs Thomas et Pierre le Poussé. Elle était desservie par un chapelain nommé par l’évêque de Saint-Malo, à la présentation des héritiers des deux prêtres fondateurs. Nous voyons plusieurs fois, le chapelain de la Marotais faire des baptêmes et des mariages, au nom du recteur de Léhon, dans les chapelles du Saint-Esprit et de Clermont, mais jamais dans la chapelle même de la Marotais, qui ne devait être qu’un simple oratoire privé. Aux terrains qui dépendaient de la chapellenie, Messsire Jean des Granges, recteur de Saint-Domineuc [1625-1629], ajouta plus tard, une pièce de terre appelée le petit moulin à chevaux. La chapellenie relevait du prieuré, et devait lui payer chaque année, une redevance de 2 godets de froment. En 1695, après le décès du titulaire, M. CH Jouin, une contestation sérieuse s’éleva entre le recteu de Léhon, M. Vincent Cocquelin, et le nouveau chapelain de la Marotais, M. Guillaume Guérin. Ce dernier prétendait acquitter dans l’église paroissiale, les six messes annuelles qu’il devait dire pour les fondateurs et les bienfaiteurs de la chapellenie. Le recteur lui ayant refusé plusieurs fois des ornements et du luminaire pour célébrer la messe, le chapelain humilié, assigna le recteur. L’affaire traîna en longueur et finit par être portée devant le tribunal des causes bénéficiales de Rennes. (…). Nous publions aux Pièces justificatives, la lettre de nomination [en latin] par l’évêque de Saint-Malo, de M. Thomas Thérèse Lucas, à la chapellenie de la Marotais, en 1748 (…). Les biens dépendant de cette chapellenie et consistant en plusieurs maisons, courtils, jardins et pièces de terre, dont la vente avait été ordonnée par le district de Dinan, furent mis aux enchères et vendus en deux fois, le 14 mai, et le 26 décembre 1794.

La chapellenie de La Marotais fut dans le principe, désignée

du nom de ses fondateurs, sous le titre de Chapellenie des Le Poussé ; vers le milieu du XVIIe siècle, des actes l’appellent la chapellenie des Poussé ; puis enfin dans les dernières années du siècle suivant, on la nommait la chapellenie de l’Epousée.

Photographe à l'Inventaire