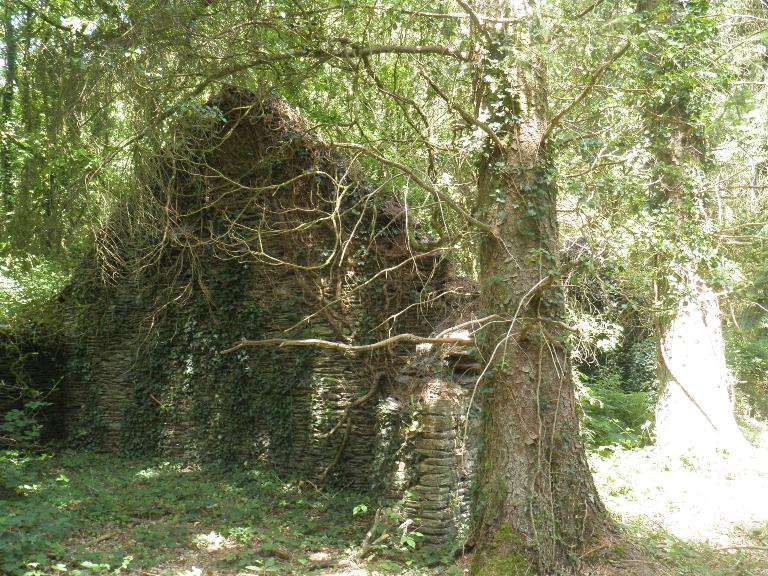

Le bois de Kériven accueille un grand nombre de petites carrières qui ont pour la plupart été exploitées de manière anarchique, par les habitants eux-mêmes et sans dirigeant. Au début du XIXe siècle, un débat apparaît pour savoir à qui appartiennent les ardoisières de Kériven : aux moines de l'abbaye de Bon-Repos ou aux habitants de Caurel? On considère alors que les carrières appartenaient à l'abbaye puisque c'était le cas pour tous les autres terrains alentours. Cependant, rien ne les mentionne dans les archives de l'abbaye. Les terrains furent mis aux enchères.

Les habitants continuent de venir exploiter les carrières, en les approfondissant rarement par manque de moyen et de connaissance. Ces hommes étaient mi-carrier et mi-paysans. Une fois qu'une carrière ne produit plus assez, les ouvriers se déplacent vers une autre ou retournent s'occuper des champs. Lorsqu'il fallait ouvrir une nouvelle carrière, il fallait bien souvent déblayer les anciens déblais pour continuer à creuser. Or on ne faisait que déplacer le problème et il fallait les changer de place de nouveau lorsque une nouvelle excavation était ouverte. Cela apportait évidemment un risque d'éboulement très important.

Certaines ardoisières, sous la direction d'un homme peuvent ponctuellement apparaître dans les archives comme l'ardoisière de M. Le Bris :

En 1912, Joseph Le Bris déclare l'ouverture d'une carrière souterraine. Il exploite dans une ancienne chambre. La voute est très basse et la sortie des blocs se fait à dos d'homme. L'excavation a été faite dans les déchets d'ardoise d'anciennes exploitations, ce qui est le cas pour la majorité des carrières de Kériven.

En 1913, il emploie quatre fonceurs, huit fendeurs et trois apprentis. En 1915, Joseph Le Bris est mobilisé, c'est donc M. Chagny qui s'occupe de la direction des travaux.

La mise en eau du lac de Guerlédan en 1924 et l'arrivée des ardoises de Maël-Carhaix et d'Angers ont mis un terme à l'exploitation de ces carrières.