La récolte du goémon sur les côtes bretonnes est attestée au depuis le Moyen-Âge mais est très certainement une pratique plus ancienne. Elle avait surtout pour but de répondre à des besoins domestiques. Le goémon était alors surtout utilisé comme engrais, placé dans les champs, comme aliment donné aux animaux ou remplaçait le bois de chauffage trop rare et trop coûteux dans certaines régions de la Bretagne.

Sa récolte sur les plages est encadrée par la loi à partir de 1691, année de rédaction d’une première ordonnance prononcée par Colbert. Celle-ci avait notamment pour but de maîtriser les conflits que la récolte du goémon engendrait entre les habitants, signe de l’activité importante que cela représentait.

Si les cendres d’algues sont utilisées dès la fin du 17e siècle pour produire du verre en raison de leur importante teneur en soude, ce n’est qu’à partir du siècle suivant, au 18e siècle que c’est une activité qui s’industrialise en Bretagne. En plus de la soude, c’est également l’iode, découverte au début du 19e, siècle qui intéresse. L’iode est essentiellement utilisé à des fins médicales ainsi que dans le domaine de la photographie. La récolte du goémon devient une activité économique importante, elle a lieu sur toutes les côtes bretonnes mais les côtes du Finistère nord se distinguent et c’est surtout entre la rade de Brest et a Baie de Morlaix qu’il est récolté, la mer d’Iroise et plus largement le Léon se révélant particulièrement riches en algues.

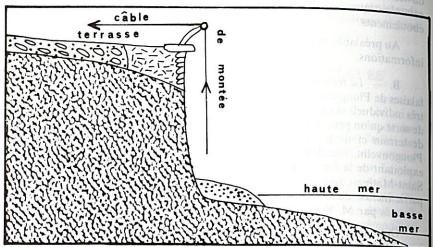

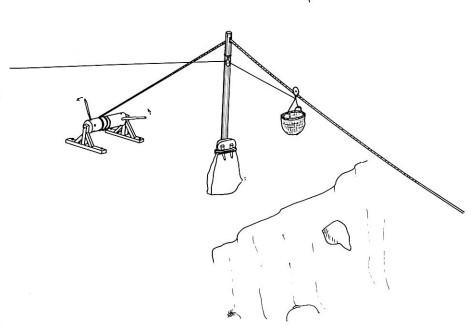

Toutefois, ces algues sont parfois rendues inaccessibles aux charrettes par les falaises escarpées bordant le littoral. Il a alors fallu trouver des moyens de contourner ces obstacles afin d’accéder à cette ressource indispensable et très abondante.

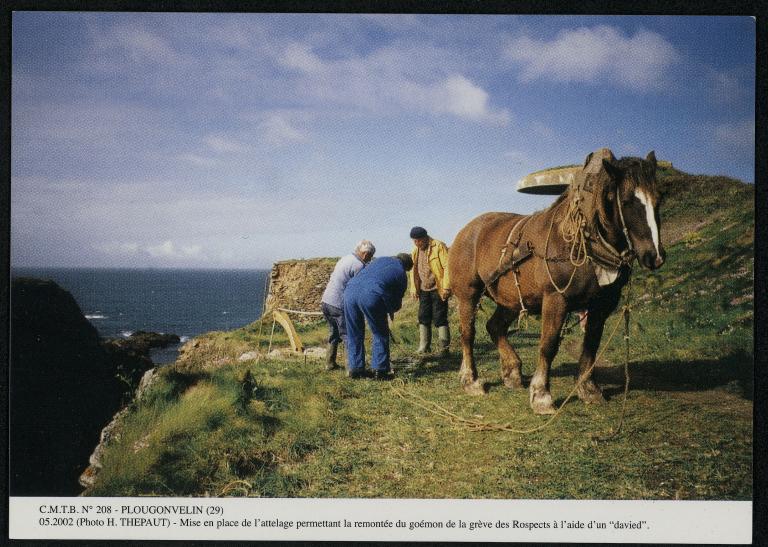

Pour cela, des treuils à goémon ont été mis en place à divers endroits du littoral breton à partir du 19e siècle, permettant de remonter le goémon qui s’amassait en grande quantité au pied des falaises. Ces treuils à goémon nécessitaient la stabilisation de la falaise pour sécuriser le travail. C’est pourquoi des murs de soutènement en pierre sèche étaient construits. Le bord de la falaise pouvait alors être creusé jusqu’à atteindre la roche puis un mur composé de pierre sans liant était érigé, directement sur ce socle stable. Un remblai de terre et de pierre assurait généralement la cohésion entre le mur de soutènement et la falaise. Suite à l’abandon des daviers et à l’écroulement des murs en pierre, ce remblai, à vif est désormais souvent le dernier témoin de la présence de ces murs et des systèmes de levage du goémon qui leur étaient associés. En effet, ces murs se trouvent souvent dans des zones exposées aux intempéries et à une érosion importante, notamment causée par le recul du trait de côte en raison de la montée des eaux.

Ces murs en pierre sèche sont aujourd’hui bien souvent les derniers marqueurs de ces activités qui ont cessé entre la fin des années 1950 et le début des années 1960.

Photographe à l'Inventaire