A Plogoff, comme dans le reste du Cap-Sizun, c’est le goémon dit « épave » qui était récolté. Il s’agissait d’algues (principalement des laminaires) détachées du fond de l’océan puis rapportées à la côte par le vent ou le courant.

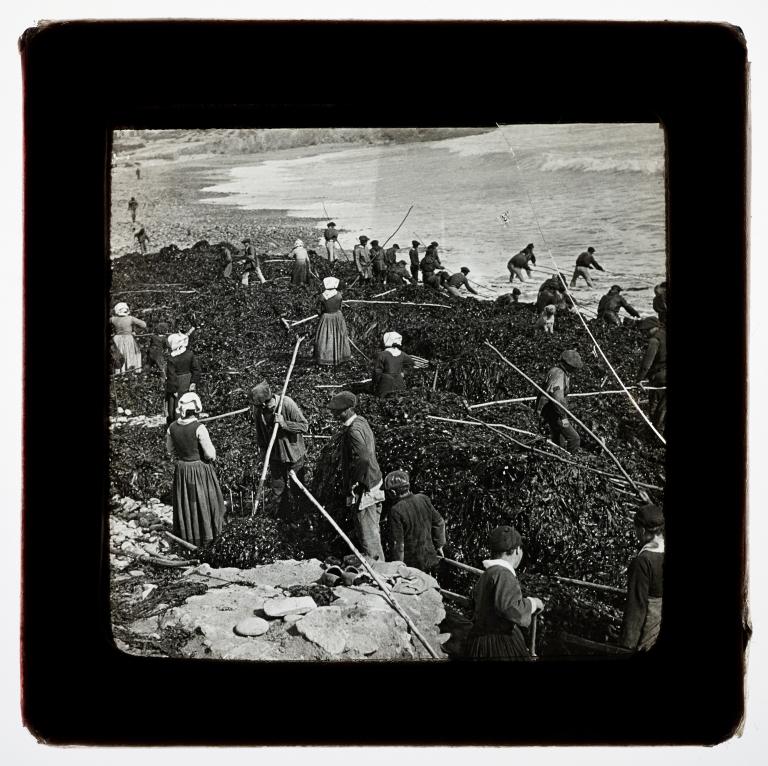

La récolte.

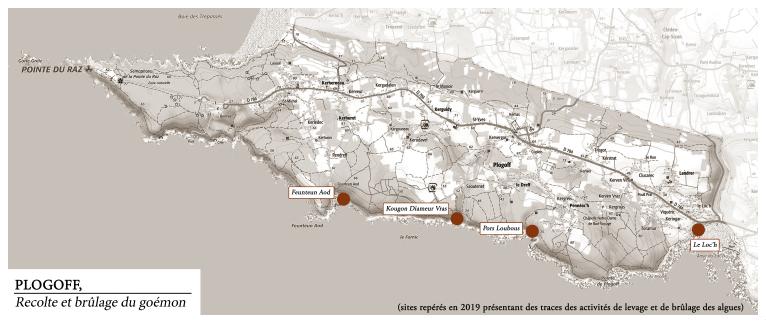

Dans un premier temps il s’agissait de ramasser les algues et de les remonter sur la grève pour les faire sécher avant de les brûler. Deux cas de figure s’offraient alors aux goémoniers de la commune : le goémon échoué sur la plage du Loch et le goémon échoué dans les nombreuses petites criques bordées de hautes falaises (Pors Loubous, Pointe du Diameur, Feunteun Aod, etc…).

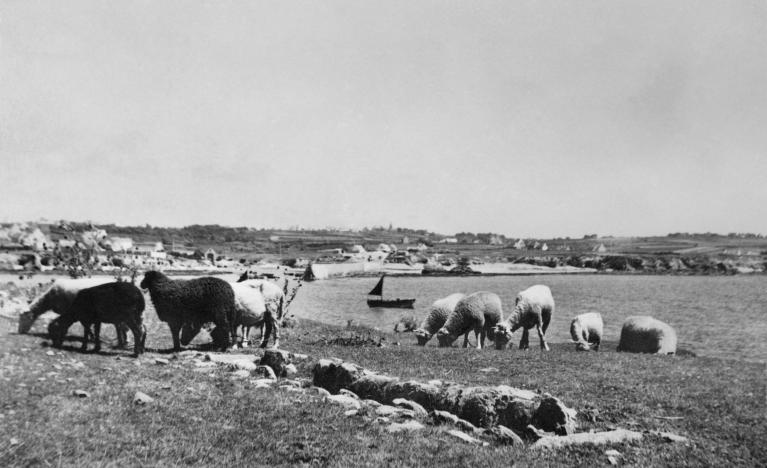

Dans le premier cas, les algues étaient ramassées à l’aide de longs râteaux, fourches et autres crocs, parfois même à mains nues, et chargées dans les charrettes descendues à l’occasion sur le sable. Le goémon ainsi récolté était ensuite mis à sécher à même le sol ou sur les murets.

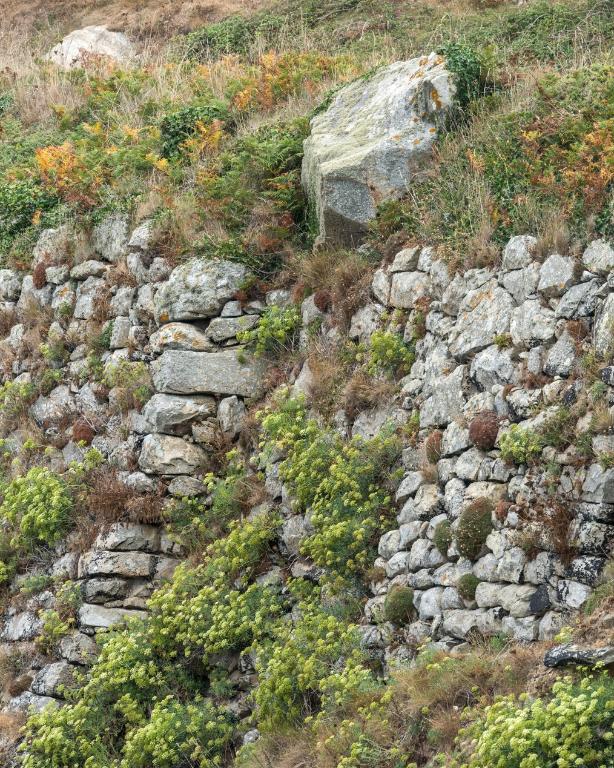

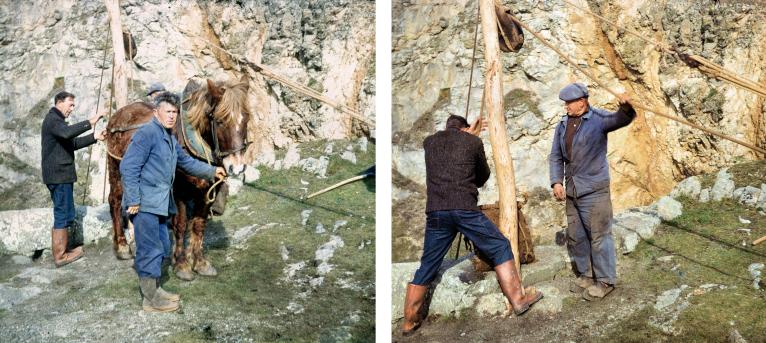

Dans le second cas, lorsque les falaises empêchaient l’accès direct à la manne, des dispositifs de levage étaient mis en place : Une surface plane était généralement créée au sommet de la falaise au moyen de murets de soutènement en pierres sèches pour positionner un mât de levage au plus près du bord et pour empêcher les algues de retomber une fois levées. Ce mât en bois était planté dans le sol et fixé à une ou plusieurs pierres dressées. Il était soit planté droit, soit légèrement penché vers le vide, reposant sur une pierre au sommet de laquelle a été creusée une encoche.

Un câble (ou une corde) était tendu(e) au moyen d’une sorte de treuil (dit « vir a vod ») entre le sommet du mât et un arceau en métal solidement ancré dans un rocher en bas de la falaise. Les algues étaient montées dans un panier fixé à une poulie qui faisait le va et vient entre la grève et le haut de la falaise, tiré généralement par un cheval. Cette poulie était parfois équipée d’un système de loquet qui, lorsqu’il touchait le haut du mât, libérait une des anses du panier, déversant ainsi son contenu à ses pieds.

Au moins deux personnes étaient nécessaires pour accomplir cette tâche : l’une d’elles se trouvait dans la grève pour remplir les paniers et l’autre manœuvrait le cheval au sommet de la falaise. Les algues ainsi récupérées étaient transportées en charrette jusqu’à leur lieu de séchage.

Notons qu’il existe des variantes dans ce système, notamment celle qui ne nécessite pas de cheval : Dans ce cas, le câble est tendu par un palan et la charge est hissée par le vir a vod.

Des vestiges de ces aménagements sont visibles en 2019 au fond de l’anse de Pors Loubous, près de la pointe du Diameur à la crique dite "Diameur Vraz" et à Feunteun Aod.

Yvon Normant, dans son ouvrage « Clet, langoustier de Plogoff », décrit en 2014 le levage des algues au Diameur au début du 20e siècle :

« Au-dessus du Diameur Vraz, les hommes ont planté en oblique trois troncs d’arbres d’une longueur de six mètres, et distants entre eux de cinq. Leur base s’enfonce d’un bon mètre dans le sol. Un palan frappé à chaque extrémité, est relié en arrière à une sorte de petit menhir pour bien sécuriser l’ensemble formé par le mât de charge. Un gros cordage formé d’une tresse est placé en tête du tronc débordant la falaise. Il enlace les joues d’une poulie coupée. Son réa permet le coulissement d’une grosse corde de halage.

[…] Il suffisait alors de descendre un grand panier d’osier dans lequel prenait place un homme ou une femme qui, une fois déposé(e) sur le tas de goémon, n’avait qu’à remplir. […] Aux cris poussés par les chargeurs, les hommes d’en haut faisaient remonter la charge à la traction d’un cheval attaché à la corde de halage. »

Le brûlage.

Une fois sec, le goémon était brûlé dans des fours creusées dans le sol en bord de mer. Leur emplacement et leur disposition répondait plus à la topographie des lieux qu’a une volonté de prendre en compte la direction des vents dominants. Seuls cinq d’entre eux ont été repérés à Plogoff en 2019. Ils se situent près du Loch et de Pors Loubous. Mais on peut affirmer d’après les nombreux témoignages recueillis dans la commune qu’ils étaient infiniment plus nombreux lorsque l’activité battait son plein.

Il s’agissait de fosses de forme rectangulaire longues de 6 à 8 mètres, larges de 0,60 à 0,70 mètres et profondes de 0,50 à 0,60 mètres. Leurs parois ainsi que leur fond étaient dallés de pierres plates et lisses jointées entre elles avec de l’argile. Pour obtenir des pains de soudes faciles à démouler et à transporter, des pierres mobiles étaient placées en travers du four créant ainsi des compartiments d’une soixantaine de centimètres.

Le brûlage du goémon se pratiquait à la fin de l’été et se déroulait en plusieurs étapes : On allumait tout d’abord le feu dans chaque compartiment avec des fagots de genêt ou d’ajonc, puis on le remplissait petit à petit de poignées d’algues sèches. Enfin, à la fin de l’après-midi, on homogénéisait la masse de cendres en fusion en la malaxant avec une longue spatule. Le lendemain, les pains étaient démoulés et expédiés en charrette à l’usine pour qu’en soit extraite l’iode.

Photographe à l'Inventaire