Au milieu du 14e siècle, un deuxième pont est construit à Lannion, dénommé Pont-Leguer, en aval du précédent, le pont Kermaria, installé près du gué de même nom qui fut le premier franchissement de la rivière à la naissance de la ville de Lannion.

Ce pont de bois favorise la communication entre la rive droite et le quartier de la rive gauche dénommé Kerampont (Ker an pont : la ville ou le quartier du pont). Il ouvre un axe de communication de Morlaix vers Tréguier. Il favorise l’augmentation de l’activité commerciale de la ville qui va se développer sur la rive gauche.

Il prendra un peu plus tard le nom de pont de Sainte-Anne à l’arrivée des sœurs hospitalières du même nom en rive gauche.

En 1364, le couvent des Augustins est fondé en rive droite par Geoffroy de Kerimel et Adelice de Launay. Désigné sous le nom de Porchou, il est construit au bout du Pont-Léguer.

Au fil des années le pont de sainte-Anne se fragilise. Les frais occasionnés par des travaux de restauration rencontrent des réticences. La ville répare partiellement le pont pour permettre aux paysans de Ploulec’h, de Ploumilliau et d’ailleurs d’apporter les produits de leurs fermes ou de leurs convenants au Marchallac’h, et de s’approvisionner dans les boutiques 1

Au début du 17e siècle, la communauté de ville veut laisser la charge des travaux de la réfection du pont au roi, comme par le passé. Elle répare quand même partiellement l’ouvrage.

En 1607, Michel de La Vallée, lieutenant général de monseigneur le duc de Sully grand voyer2 de Bretagne, vint à Lannion dresser les plans et les devis d’une restauration que demandait l’état d’immense ruine du pont de Sainte-Anne. En cette occurrence le syndic de Lannion voulait parvenir à la décharge de la ville des frais de travaux, pour en faire supporter la dépense à l’autorité royale.

Après s’être entendu sur les malheurs du temps qui ont ruiné Lannion, plus que tout autre ville : « il nous appers sans indication d’année, que ladite ville avait été brûlée jusqu’au nombre de deux cents maisons qui faisaient le tiers de la ville par les espagnols, et que leurs titres avaient été perdus lors dudit brûlement , tellement qu’ils avaient discontinué de lever certaines marchandises et ailleurs , toutes choses qui les empêchaient de pouvoir continuer la restauration du pont de Sainte-Anne. » 3

Le pont de Sainte-Anne revêt une importance vitale pour la traversée du Léguer vers le faubourg de Kerampont et les communes voisines en direction de Morlaix.

Le pont s’écroule en 1768 lors d’une crue.

L’ingénieur des Ponts et Chaussées Anfray dresse un état des lieux consigné dans un procès-verbal : « L’éboulement contient dix-huit pieds de longueur. La clé de voûte, les contre-clefs, plusieurs clavaux et tout l’arrière bec de la pile, sont tombés dans la rivière. Les assises ne conservent plus leur niveau. Toutes ces défectuosités ont paru si considérables qu’il sera indispensable de reconstruire le pont, à neuf, au printemps prochain ; en attendant ce temps et pour empêcher que la communication ne soit interrompue nous estimons qu’il convient d’étrésillonner les deux arches qui menacent ruine, afin d’en prévenir la chute totale, de reconstruire une barrière, sur le pavé du pont, et rétrécir le passage de façon que les charrettes et les voitures n’y puissent passer. »

Seul le passage de piétons ou d’animaux non attelés restent possible sur les ruines.

En attendant la réparation, la communauté fait aménager le passage qui mène du faubourg de Kerampont à celui de Buzulzo, pour rejoindre le pont Kermaria épargné par la crue. La communauté formule plusieurs demandes auprès des Etats de Bretagne pour obtenir des fonds, à prendre sur ceux destinés aux grands chemins et aux ponts et chaussées. Mais en vain, les Etats demeurent insensibles aux arguments développés, tels que : « Si ce pont n’est pas promptement rétabli, toute circulation cesse entre les paroisses circonvoisines et entre ces villes d’où Morlaix fait exporter ses lins, fils, chanvres, suifs, miels et autres denrées qui sont les principales branches d’un commerce dont une grande partie de la Province tire des avantages certains et considérables. »

La communauté ne peut tout réparer. Anfray estime les travaux à près de 25 000 livres, soit, compte-tenu des revenus dont dispose la ville pour les travaux publics, plus de six ans de travaux, alors que d’autres sont en cours. En juillet 1773, le pont est encore « à peu près dans la même situation qu’auparavant ».

Pour éviter la ruine complète, la ville décide de le faire réparer partiellement « pour lui permettre de subsister encore une vingtaine d’années ».

Dix ans après la crue de 1768, le pont demeure impraticable faute d’argent. Il est réparé petit à petit sans retrouver son état initial.

En juillet 1809, suite à de nouvelles fissures, la destruction totale du pont est entreprise. Une partie des matériaux récupérés doit servir à la construction des piles du nouveau pont. Pendant les travaux, une crue emporte tout le chantier. Le projet est abandonné.

Dans l’attente, une passerelle provisoire en bois est décidée en 1813. L’adjudication est attribuée en 1820 et un péage est instauré pour amener des fonds qui serviront à la reconstruction en pierres.

Les cultivateurs des communes voisines et les habitants du faubourg de Kerampont portent le poids de cet impôt. Ils menacent de s’y opposer par la force le jeudi 1er décembre 1831, jour de foire à Lannion. Alerté de cette menace, le maire de Lannion décide de lever le péage la veille 4.

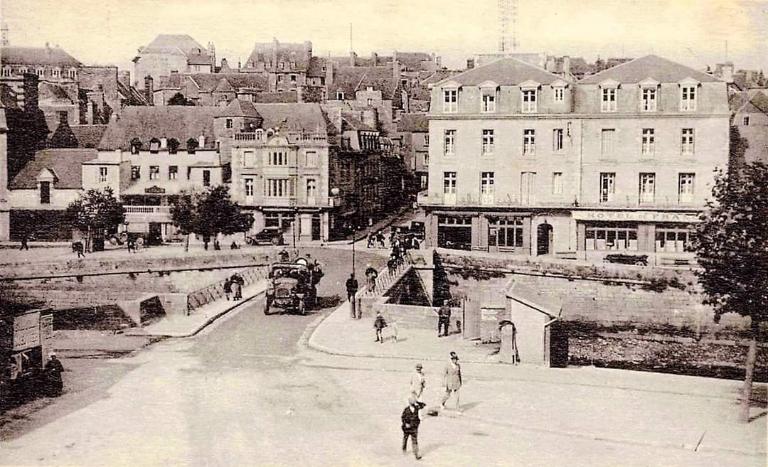

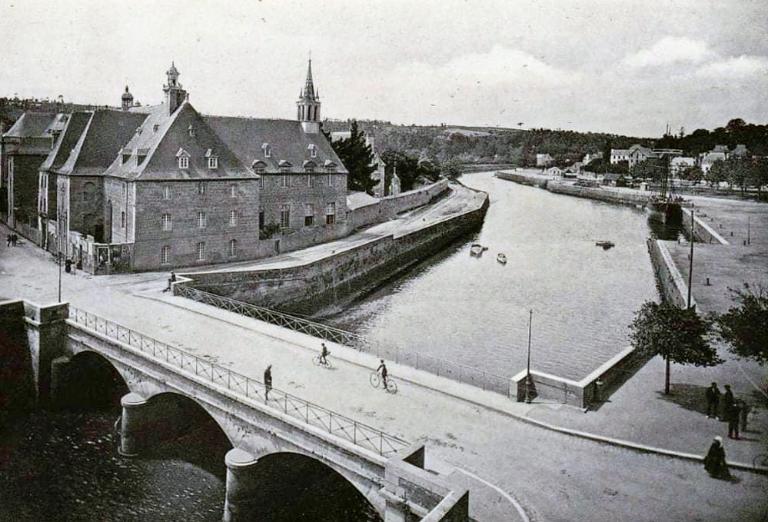

Un nouveau pont en pierres a été construit en 1851-1853, composé de 3 arches de 8m d’ouverture, en remplacement de la passerelle en bois. Ce nouveau pont de Sainte-Anne, assez large et à deux voies, facilite la circulation dans les deux sens, d'une rive à l'autre du Léguer, entre le centre-ville et le quartier de Kerampont où se trouve le couvent des sœurs Augustines hospitalières de Sainte-Anne. Les travaux sont financés par le Département.

Ce même pont reste en fonctionnement de nos jours.

À mi marée, seuls les bateaux de petite jauge pouvaient passer sous le pont.

À partir des années 1950, l’augmentation des passages entre rive gauche et rive droite, due à l’accroissement de la population de la ville et des campagnes environnantes, nécessite de reconsidérer les conditions de circulation sur le pont de Sainte-Anne.

À partir de 1980, il est envisagé d'élargir les voies de circulation. Toutefois la structure du pont ancien ne permet pas de supporter des infrastructures supplémentaires. La décision est prise de construire un deuxième pont accolé au premier permettant ainsi de doubler la largeur de circulation tout en laissant chaque voie indépendante, mais la circulation est restreinte au sens rive gauche vers rive droite uniquement.

(1) Archives paroissiales du Baly - Lannion Républicain du 14.04.1956

(2) Sully, Grand voyer de la couronne, sous Henri IV, charge que ce dernier crée en 1599, en responsabilité des routes royales et de l’embellissement des villes.

(3) Le Lannionnais du 05.11.1933)

(4) Maurice André « La guerre du péage à Lannion du 1er décembre 1822 au 2 décembre 1831 », Bulletin ARSSAT 2013.

Editeur