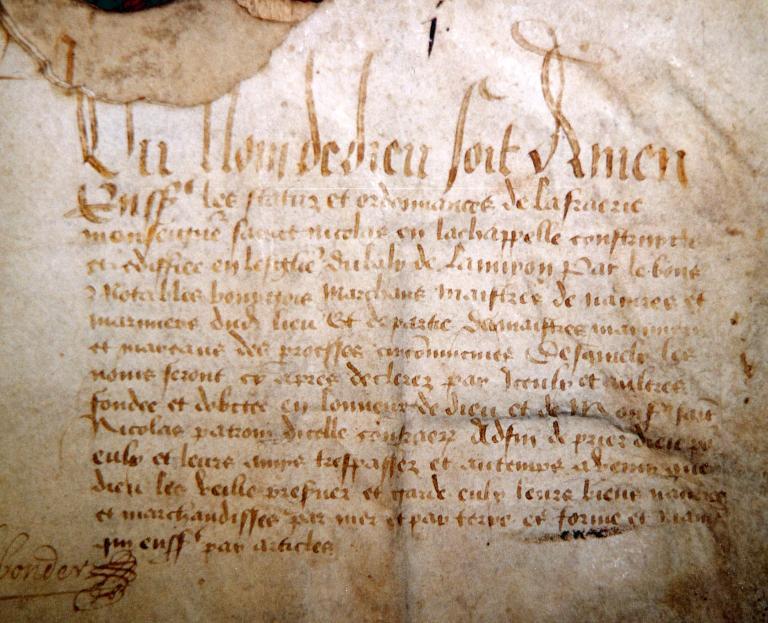

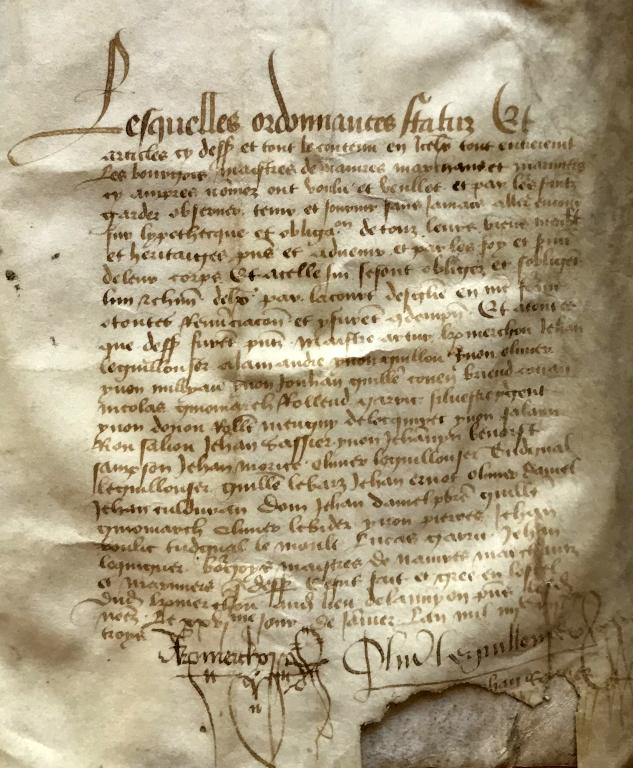

Les Statuz de la fraerie Monseigneur Sainct-Nicolas de Lannyon

[25 janvier 1483 (vieux style) 1 ]

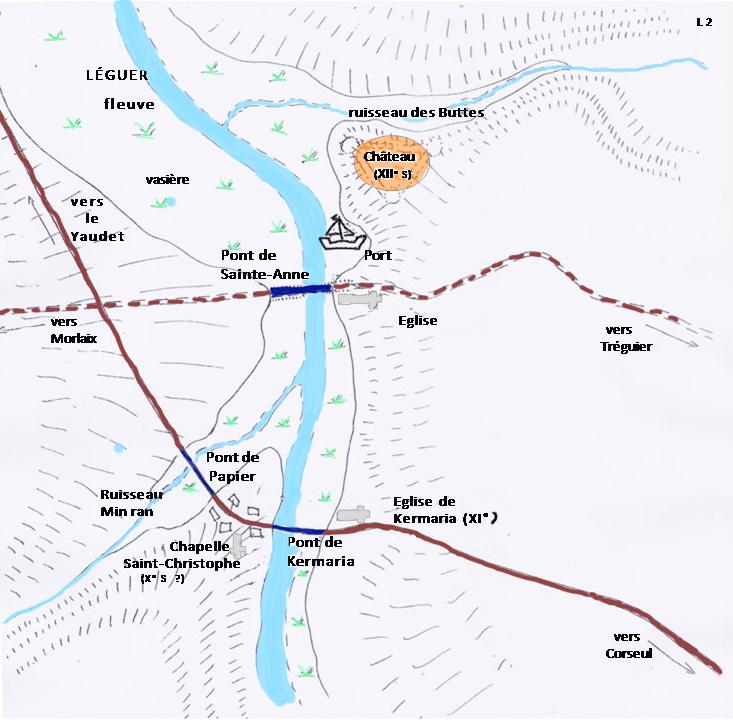

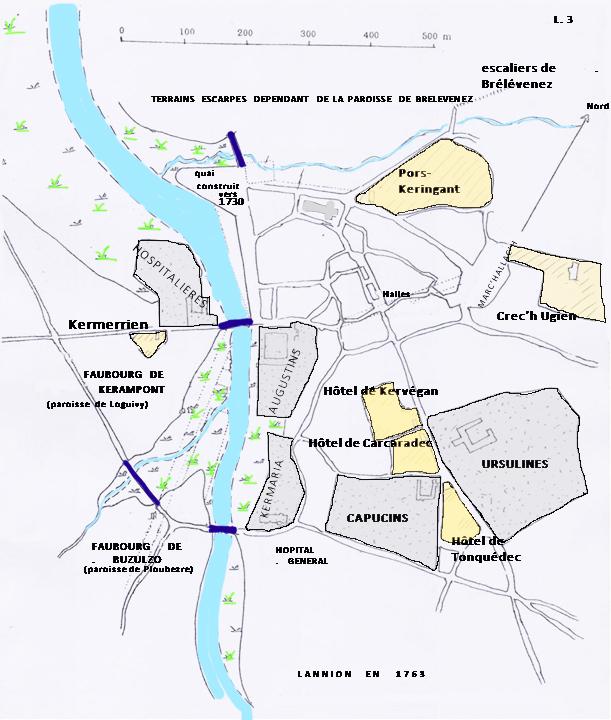

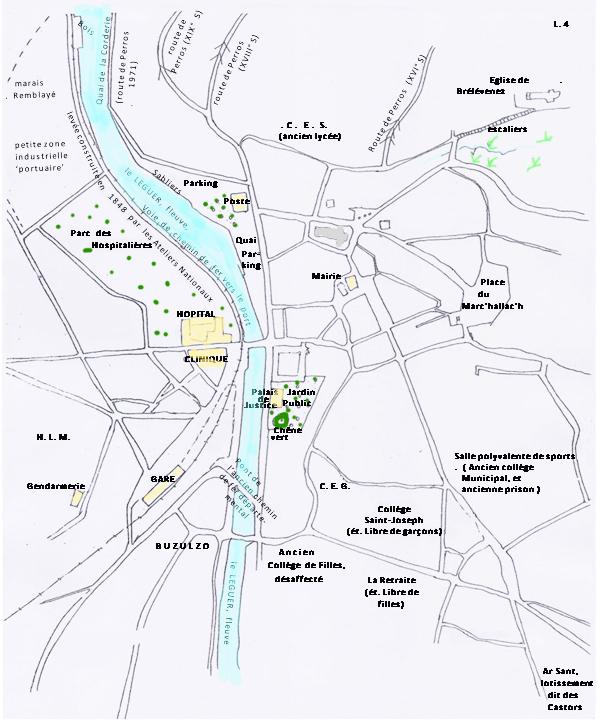

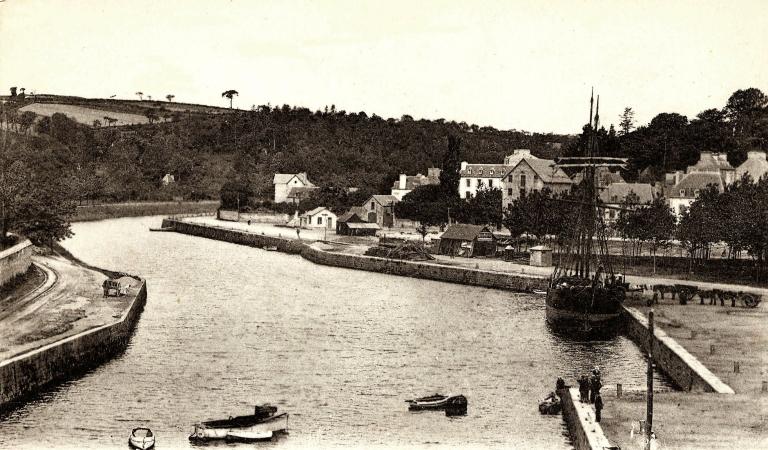

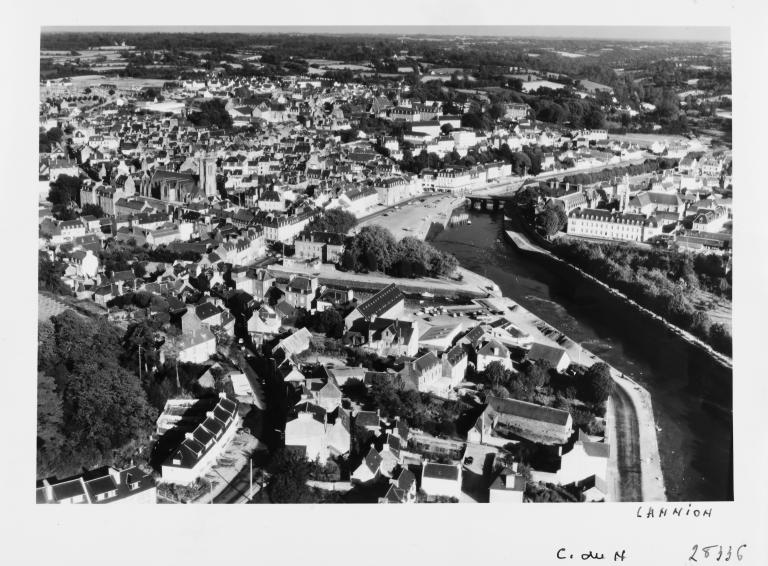

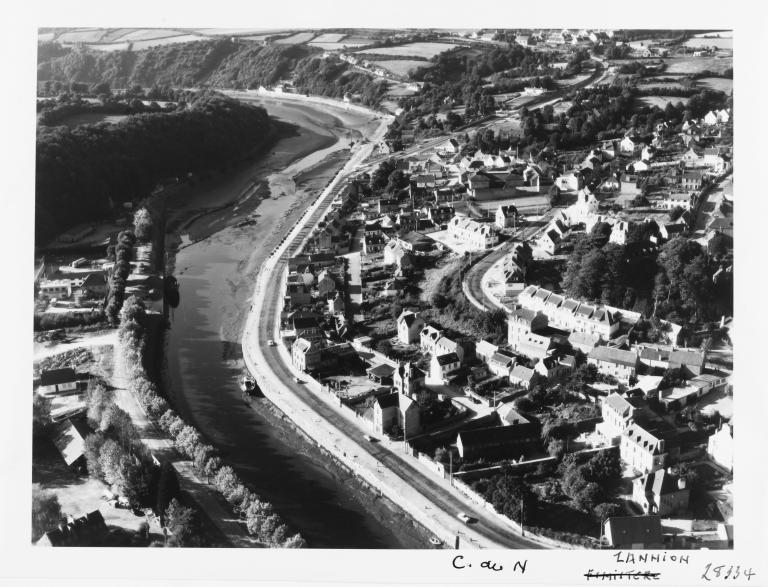

L’on ne peut préciser l’époque ou les marchands, maîtres de navires et mariniers de Lannion et des paroisses circonvoisines s’associèrent sous le vocable de Saint-Nicolas. Il est certain que ce fut dans la deuxième moitié du 15e siècle (avant le 02.04.1475, date d’un acte fait au prône de la grand-messe en l’église de Kermaria- an Draou 2). Toujours est-il que lorsque le 26 janvier 1483 (vieux style), les confrères de Saint-Nicolas se réunirent en assemblée extraordinaire, au nombre de trente et un, pour dresser, sans aucune intervention de l’autorité civile ou de l’autorité religieuse, les statuts complets de la confrérie, l’association était assez puissante et assez ancienne pour avoir déjà bâti une chapelle privative dans l’église du Baly. Ces statuts, écrits sur sept pages de vélin, sont le procès-verbal de la séance, dressé, chose extraordinaire, par les confrères eux même, et sans le concours d’aucun notaire civil ou ecclésiastique. La simple analyse de ce document 3, suffira pour faire amplement connaître le régime de la confrérie, l’importance et l’étendue de ses attributions. Voilà, certes une admirable institution, et le pauvre marinier exposé chaque jour à voir disparaître, par le caprice des flots, et son gagne-pain, et les épargnes de toute sa vie, et les espérances de l’avenir, de devait-il pas bénir Saint-Nicolas, qui lui assurait, dans sa détresse, au moins le pain et le vêtement ? En tout cas, et à un autre point de vue, n’est-ce pas une page intéressante de l’histoire des institutions maritimes de ce peuple si essentiellement et si naturellement marin ?

Cette confrérie était en quelque sorte avant l’heure une compagnie d’assurances maritimes envers tous les marins et leurs chargements.

Voici ci-dessous le texte intégral (orthographe respectée) de ces statuts :

Au Nom de Dieu Soit, Amen. Enssuivent les statuz et ordonnances de la fraerie de monseigneur Sainct-Nicolas en la chappelle construycte et édiffiées en l’esglise du Baly de Lannyon 4 par les bons et notables bourgoys marchans et maistres de navires et mariniers dud. lieu et de partie des maistres mariniers et mareans des parroesses circoumvecines desquelz les noms seront cy après déclarez par iceulx et aultres fondée et dobttée en l’honneur de Dieu et de Monseigneur Sainct-Nicolas patron d’icelle confraerie adfin de prier Dieu pour eulx et leurs amys trespassez et au tems advenir que dieu les veille préserver et garder eulx leurs biens, navires et marchandisses par mer et par terre ès forme et manière qui enssuivent par articles.

1) Et premier adfin que mieulx puisse lad. fraerie et chapelle puisse estre entretenue reiglée et goudvernée le tems advenir ont les freres d’icelle fraerie ordonné voulu et consenti qu’il y ait deux abbez des plus propices et proufitables des freres qui seront choesiz par l’advissement desd. freres de lad. fraerie chascun an, à chascune feste de Sainct-Nicolas au moys de may qui auront l’adminstracion et gouvernement et feront la recepte des deniers et esmolumentz de lad. fraerie et chappelle et rendront compte et relicqua de ce que receu en auront par chacun an ausd. freres au landemain de lad. feste de Sainct-Nicolas pour chascun an, et néantmoins qu’il soit dict paravant ces heures par le contract de la fondation de lad. confraerie que led. compte se randrait à la feste de Saincte-Anne chacun an, parceque semble lesd. freres led. jour estre plus convenable et raisonnable et lesquielz abbez seront à cette fin contraintz par iceulx freres.

2) Item que à lad. feste de Sainct-Nicolas sera faicte la choesye du sergent qui pour l’an servira ladicte fraerie et les abbez qui seront choesyz led. Jour, et aura sallaire ainsi qu’il sera cy après déclaré.

3) Item ont ordonné et advisé, ordonnent et advissent lesd. freres de lad. fraerie estre dictes et célébrées en lad. chappelle pour le Salut de leurs ames et adfin de prier Dieu pour eulx et des aultres freres et sœurs, troys messes annuelles chascune sepmaine en lad. chappelle de Sainct-Nicolas, l’une un Dimanche à basse voix avant la grand messe de la paroesse, et les deux aultres à nocte, l’une au lundi, et l’aultre au vendredi dedents l’eure de ouyct heures et les sollempnitez accoustumez, savoir, faire les prières et recommandacions pour l’intencion desd. freres et sœurs esd. messes, et à l’issue de profondis avecque les oraisons deubz accoustumez et sallaire, savoir, pour la première messe du Dimanche au chappelain qui en aura la charge soixante soulz mon(naie) par an, et pour les aultres du lundi et du vendredy à nocte cent soulz mon(naie) pour chascune qu’est dix livres par an, qui seront distribués entre cinq chappelains d’icelle parroesse plus suffisans et ydoynes pour faire led. office ainsi que sera advisé par lesd. freres et durant leur bon plaisir, lesquielx chappelains pourront estre destituez et desmis par lesd. freres, par aultant qu’ils ne feroient leur debvoir et que bien et debuesment ne s’y porteront, payant pro ratta du temps qu’ilz auroient servy, et sans évocacion ne aultre mistere faire, devant aultre juge fors devant lesd. abbez trouvant (sic) de leur deffault et informant.

4) Item est pareillement dit et ordonné par lesd. freres que à chascune feste de Sainct-Nicolas chascun an, seront lesd. chappelains qui prendront le prouffict de lad. confraerie, tenuz faire l’office du jour à lad. chappelle, et seront payez par lesd. abbez de sallaire compectant.

5) Item est dict et ordonné que au deczez de desdictz freres ou sœurs ou l’un d’iceulz de chacune maison ou il aura gens mariez qui presens seront en la ville et au pays pour lors d’aller querir le corps du deffunct jusques à la maison en la compaignie des chappelains qui seront et rendre et accompagner led. corps jusques à l’esglise si le deffunct est de la ville ou des forsbours, et non aultrement. Et pour les freres et sœurs qui seront decebdez aux champs et hors de ville et foursbours sera faict pareille service comme aux aultres en lad. chappelle, fors seullement que l’on ne sera point actenuz de les aller querir en leur maison comme devant est faicte mencion de ceulx de la ville et faubours.

6) Item ont ordonné et ordonnent lesd. freres que à chacun deffunct frere ou sœur de lad. fraerie seront les abbez, qui seront pour lors tenuz faire dire et célébrer pour le saulvement de l’amme du trespassé doze messes, lesquelles seront paiez par lesd. abbez et pareillement aux femmes desd. freres et de chascun et pour leur peine de ce faire auront sallaire ainsy que cy aupres sera adversé et déclaré.

7) Item fourniront aussi lesd. abbez de doze piletz de cire à chascun obit, enterrement et service desd. freres et seurs d’icelle fraerie pour led. office faire tant à ceulx de la ville et fausbours que aux aultres freres de dehors et dessus les champs.

8) Et pour icelles charges soustenir, payer et supporter ont les bourgoys, maistres de navires, marchans et mariniers, freres que dessus vouleu, consanty, grée et promis et veullent, promectent et gréent pour leurs serementz, pour eulx et leurs mariniers qui pour le temps advenir voyageront et maréront à eulx en leurs navires, bailler, paier et rendre le debvoir de desguindaige 5 tout et entièrement qui est six deniers par chascun tonneau de vin, et quel droit appartient ausd. maistres et mariniers, ausd. abbez sans rien réserver ne accepter dud. devoir de desguindaige, quel debvoir sera tenu paier le maistre qui pour le véaige aura esté esd . navires ou en l’un d’iceulx et d’iceluy devoir respondre et fournir ausd. abbez de lad. fraerie. Et pareillement ceulx qui veaigeront a leursd. navires et seront chargez de fer, fruyct et froment ou aultres marchandisses qui sont subjects à payer bracceaige paieront aussi six deniers par tonneau poisant et encombrant. Mais seront creux lesd. maistres et marchans en leur simple vérifficacion du port et charge de leurs navires.

9) Item ont voulu consenty et ordonné lesd. maistres, marchans et mariniers et aultres freres de lad. fraerie que à la fois et quantes qu’il voudront, ou l’un d’eulx charger de sel au havre de Lannyon ou en aultre havre de la chastellenie dud. lieu de paier et bailler esd. abbez, à la soustenance et entretement d’icelle fraerie et de l’office divin d’icelle, de chacun navire à hune deux boesseaux de sel et de chascun navire sans hune ung boesseaux, c’est à savoir si lesd. navires sont du quartier et les marchans.

10) Et pour aultant que aultres navires estrangiers voudraient deschargier aud. lieu de Lannyon ne à la couste (lire la coutume) de la chastellenie, n’entendent point lesd. freres qu’ils soient contraincts de rien payer, si de grace desd. estrangiers, ne vient, ne pareillement du debvoir de desguindaige, quant la charge est de vin, faicte par lesd. estrangiers, n’entendent point lesd. freres les contraindre à riens paier, si n’est à leur voulonté, supposé que lad. charge ou descharge soit de vin, sel ou aultres marchandisses.

11) Et pour ce que sellon l’usement de la mer, lesd. maistres et mariniers sont tenuz et subjectz de payer le vin qui serait perdu ou deffoncé par faulte de desguindaige et répondre du prix que lesd. vins vaudroient au marchant et à cette fin est en partie led. debvoir de desguindaige ordonné, pour quoy vouldroient aucun inférer que la perte debvroit choir sur lesd. abbez et fraerye, et sur ce pourrait ensuivre division entre-eulx, est dict et accordé entre lesd. maistres, marchantz et mariniers que en ce que lad. fortune avaudroit du temps advenir, que Dieu ne veuille par deffault desd. maistres et mariniers paieront et porteront la moictié de lad. perte, et lesd. abbez et freres de lad. fraerie l’autre moictié.

12) Item ont lesd. freres voulu, promis, gréé et ordonné que chascun frere et sœur des gens mariez, qui est dict mesnaige entier, pour droit d’escuelle 6 entière, doibvent paier et paieront vingt deniers par an, savoir à chascune feste de monseigneur Sainct-Nicolas, dix deniers, et les non mariez et vacquantz dix deniers par an qu’est cinq deniers chascune festes susd. payable ausd. abbez par chascune feste.

13) Item ont voulu, promis et gréé lesd. freres veuillent gréent et promectent par leurs sermentz que en cas qu’il y auroit deffault de la part d’iceulx freres de non comparoir à l’enterrement de ceulx de la ville et fausbours ne au service qui se doibt faire à ceulx dessus chaus (sic) desd. freres décédans que chascun deffaillant paiera six deniers par chascun deffaultz, dont il en sera executé le jour desd. enterrement et service, applicables par moictié à lad. fraerie et au sergent qui en fera l’exécution, quelle se fera par le sergent qui à cette fin sera depputé par lesd. abbez et freres sans aultre congnoissance de cause ne autre mistère de justice en évocation de partie, par prinse de gaige vallant la somme ou aultrement, et néantmoins apposicion ou plegement que iceulx deffaillantz feroient ou faire pourroient à l’endroict.

14) Et par aultant qu’il y auroit débact, discord ou division entre les freres d’icelle confraerie, à cause d’icelle fraerie, soit lesquelles ou deppendances, et mesmement entre iceulx freres et le sergent tant à cause de l’exécution et prinse prédite, que la cognoissance toute et décission de leurs debatz, discords et contens se fera par lesd. abbez et non aultres juges, lesquiels abbez pourront contraindre lesd. freres faisantz à l’encontre desd. statuz et ordonnances devant eulx, et seront tenuz es ajournements du sergent à comparoistre devant lesd. abbez.

15) Item pour la paye despans et sallaire desdicts abbez est advisé que durant l’année qu’ilz serviraient en leur charge, qu’ils auront le jour de l’enterrement de chascuns des freres et sœurs qui seront morts en lad. ville et forsbourgs dessus les deniers de lad. confraerie, deux soulz six deniers. Et pareillement auront-ilz à chacun service de ceulx qui décéderont aux champs et hors lad. ville et foursbours, c’est à savoir pour leur paine de paier et contanter les prebtres qui officieront esd. enterrements et services respectivement et seront actenus d’assister aud. office et pareil salaire doibvent avoir les jours desd. festes de monseigneur Sainct-Nicolas et (sic) foiz et quantes que les deux abbez seront ensambles présens et assisteront à ce que dessus, aultrement et au cas qui n’y aurait que ung desd. abbez pour vacquer et entendre esd. choses, il n’aura pour le jour que vingt deniers.

16) Item est dit, voulu et consanty par lesd. freres que le sergent de lad. fraerie aura de chascune exécucion qu’il fera sur les maistres de navires par deffault de payer led. devoir de desguyndaige cinq deniers de chascun desd. maistres.

17) Item aussi ont ordonné lesd. freres que si nuls desd. freres ou seurs viendroient en mendicité et pouvretté, qu’ilz n’auroient de quoy vive ne se gouverner, que dessus les deniers de lad. fraerie leur soit payé par lesd. abbez, si le cas leur advient par fortune et sans leur coulpe, desmerites ne maulvès gouvernement, à chacun sept deniers, chacune sepmaine, pour avoir du pain, avecques une robbe l’an jusques à la valleur de vingt soulz monnoye. Et en cas qu’ilz seroient en censeures de Saincte Eglise ou santance d’excommunie pour faulte de payer leurs crédicteurs et leurs debtes, ils seroint aydez si lad. debte n’est advenue par leur maulvès gouvernement, comme devant, jusques à cinquante soulz chascun.

18) Item est ordonné et advisé par lesd. freres que chascune personne qui entrera et sera receu au temps advenir en lad. fraerie paiera pour son entrée une livre de cyre et ung pot de vin aux abbez qui seront en l’an.

Lesquelles ordonnances, statuz et articles cy dessus et tout le contenu en iceulx tout entierement les bourgeois, maistres de navires, marchans et mariniers cy apres nommez ont voulu et veullent par leurs sermentz garder, observer, tenir et fournir sans jamais aller encontre sur l’ypotheque et obligacion de touz leurs biens, meubles et héritaiges présens et advenir et pour les foy et serment de leur corps et à icelle fin le jour obligez et s’obligent l’un et chascun d’eulx par la court d’esglise en mere forme et toutes renumenciation et y furent condempnez. Et a tout ce qui dessus furent présentz Maistre Arthur KERMERCHOU, Jehan LE GUILLOUSER, Alain ANDRÉ, Yvon GUILLOU, Yvon OLLIVIER, Yvon MILLYAU, Yvon JOUHAN, Guillaume CONAN, Briand CONAN, Nicolas GUIOMARCH, Rolland GARVU, Silvestre PRIGENT, Yvon DONOU, Rolland MENGUY de Locquyrec, Yvon SALAUN, René SALIOU, Jehan SASSIER, Yvon JEHANYN, Benoist SAMPSON, Jehan MORICE, Olivier LE GUILLOUSER, Tugdual LE GUILLOUSER, Guillaume LE BARS, Jehan ERNOT, Olivier DANIEL, Jehan CULDURAN, Dom Jehan DANIEL prebstre, Guillaume GUYOMARCH, Olivier LE BIDER, Yvon PIERRES, Jehan BOULIC, Tugdual LE MOULT, Lucas GARRIC, Jehan LE QUIGNER, bourgoys maistre de navires, marchantz et mariniers que dessus. Ce fut fait et gréé en l’ostel dudict Kermerchou audit lieu de Lannyon, presens lesd. nommez, le XXVemejour de janvier l’an mil IIIIc IIIIxx troys.

(Signé par) A. KERMERCHOU – Olivier LE GUILLOUZER – Jehan SASSIER

Sources :

- Médiathèque de Lannion, Manuscrit original

- Yves BRIAND, Deux statuts de confréries lannionnaises, Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes-du-Nord, 1962.

- Revue de Bretagne et de Vendée 1868, pages 164 à 170.

- Journal « Le Lannionnais » des 11 et 18 décembre 1852, 14 mai 1933.

- Notes manuscrites de Yves BRIAND et manuscrit de Jean-Marie de PENGUERN conservés par l’association généalogique CHEF d’ARMOR à Lannion.

- André LE PERSON : Lannion un port sur le Léguer, 2004, pages 36 et 37.

1La date (vieux style) correspond de nos jours au 25 janvier 1484, car à cette époque la nouvelle année commençait le jour de Pâques.2Voici le texte de cet acte conservé dans les archives de la Fabrique du Baly : « acte pronal faict en prone de grande messe dicte et cellebrée en l’église de Kermatia an Draou, portant transport, faict par Nicollas Hervé et Pierre Goabon, procureurs de l’église parrochialle du Bally à Lannyon, et Yves Pierres procureur des habitans dudict Lannyon, du fond et emplacement de la chapelle de monsieur Sainct Nicollas en lad. Eglise du Bally, au lieu où plus proprement et convenablement faire et pouroit scavoir en l’une des esles de lad. Eglise devrs Brellevenez ou devers le midy qui est du costé devers le porchet et entrée de lad. Eglise du Bally, lesdicts transports faict à Nicolas Guiomarch stipulant pour les bourgeois, mariniers et marchands de ladicte fraerie, en fabveur et pour la somme de dix solz monnoye de rente annuelle et perpétuelle chacun an, payables à ladicte église du Bally à chacun terme de Sainct Michel Mont de gargane, ledict acte et contract datté du dimanche jour de Quasimodo, decond jour d’avril après Pasques, l’an mil quatre centz soixante quinze, signé Raison passe, Jacques Mignot passe, Je. Tarteux procureur et Kermercho passe, scellé des armes de Bretaigne en cire verte avecq, autres, le décret et consentement et approbations dud. Contract estant en lattin datté du …… (sic) »3Ce document qui appartenait à l’origine aux archives de la fabrique de l’église paroissiale de Saint-Jean-du-Baly (voir le texte manuscrit de Penguern, qui mentionne qu’il a copié ce texte dans les archives de la fabrique car il avait été inventorié en 1783 dans le dossier T 10), Jean-Marie de Penguern l’emprunte pour en faire la copie, et plus tard il fut acheté par Sigismond ROPARTZ lors d’une vente de vieux documents (voir Revue de Bretagne et de Vendée 1868, pages 164 à 170). Aujourd’hui ce manuscrit est conservé à la médiathèque municipale de Lannion depuis son entrée le 20.08.1920 par le don d’un Monsieur qui signe « An Teskaouer ».4A cette époque l’église du Baly s’appelait Notre-Dame du Château, puis Notre-Dame du Baly, car l’église que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Saint-Jean du Baly n’était pas encore construite.5Le devoir de desguindage et de braceiage, était une prime accordée au capitaine et à l’équipage par l’armateur, pour le chargement ou le déchargement du navire. Nous disons encore : guindage pour exprimer à la fois l’action de guinder, c’est-à-dire d’élever les systèmes de cordages qui sert à cette opération, et le salaire des hommes qu’on y emploie. Nous disons aussi bracher, brachier, brasser et brasséier, pour exprimer une manœuvre analogue. Moyennant les six deniers par tonneau, accordé par l’usage, le capitaine et l’équipage répondaient de tous les accidents survenus pendant le déchargement. Quelques-uns des confrères firent cette objection, et demandèrent si la confrérie, se transformant en compagnie d’assurances maritimes, paierait le dommage. Il fut décidé qu’elle supporterait seulement la moitié.6Le droit d’escuelle était une contribution annuelle fixée à vingt deniers pour les gens mariés, et à dix deniers pour les célibataires et veufs.

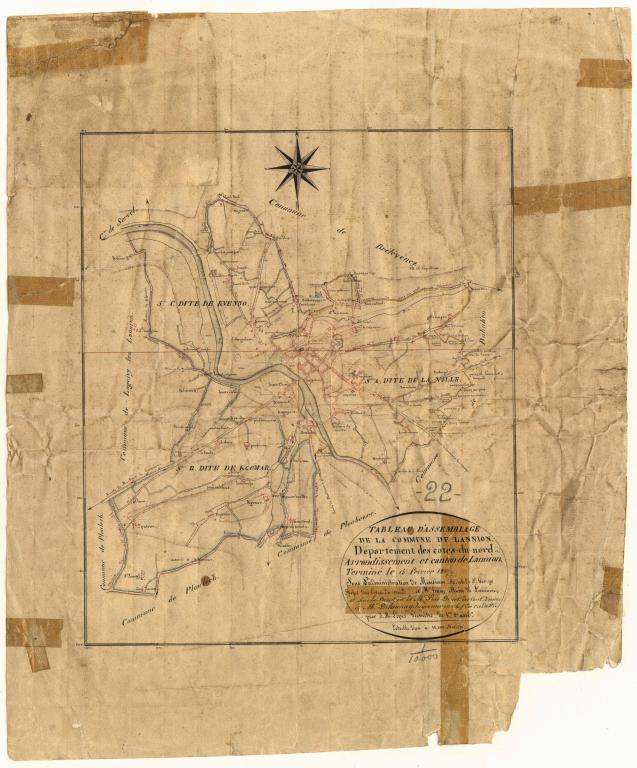

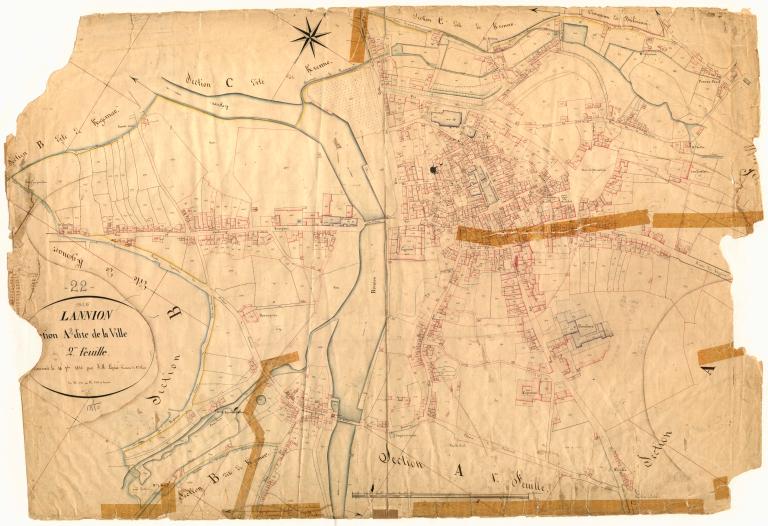

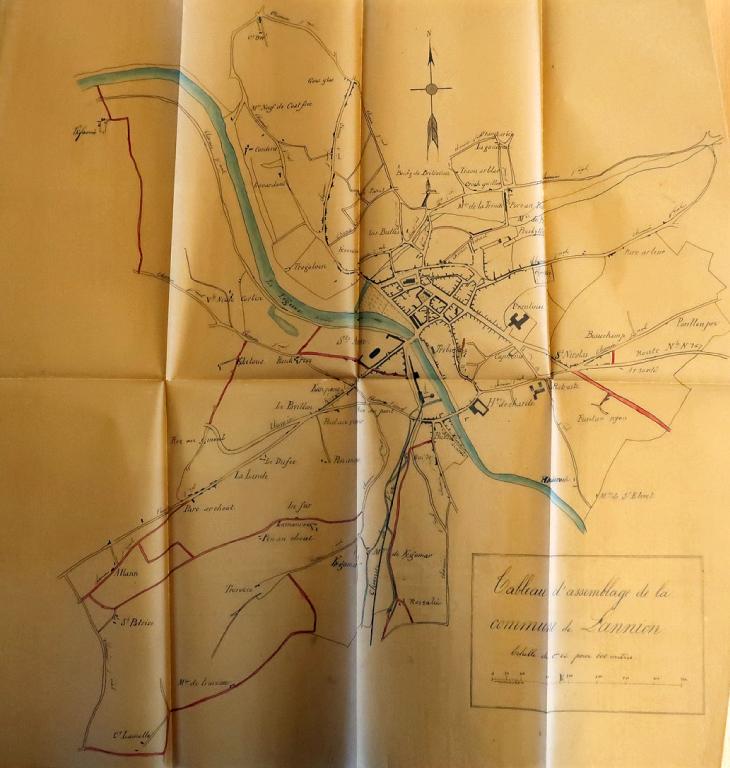

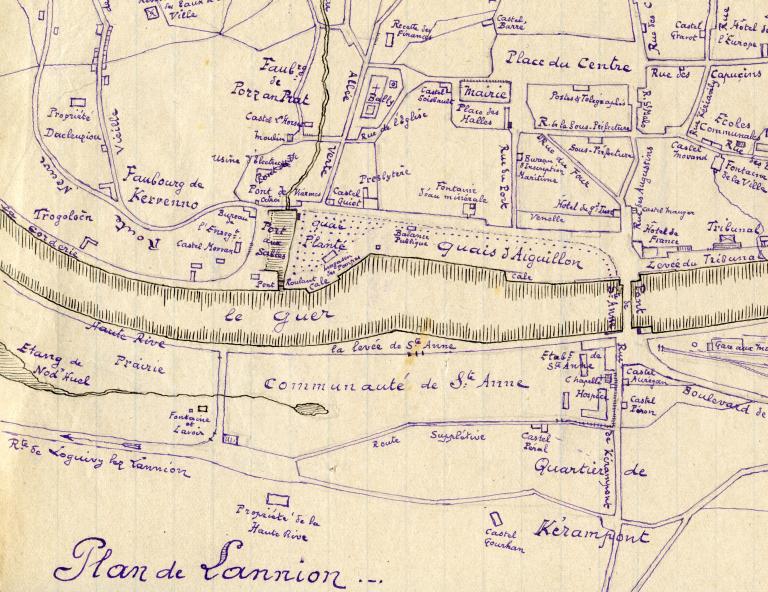

Géomètre du cadastre