Anse de Viarmes :

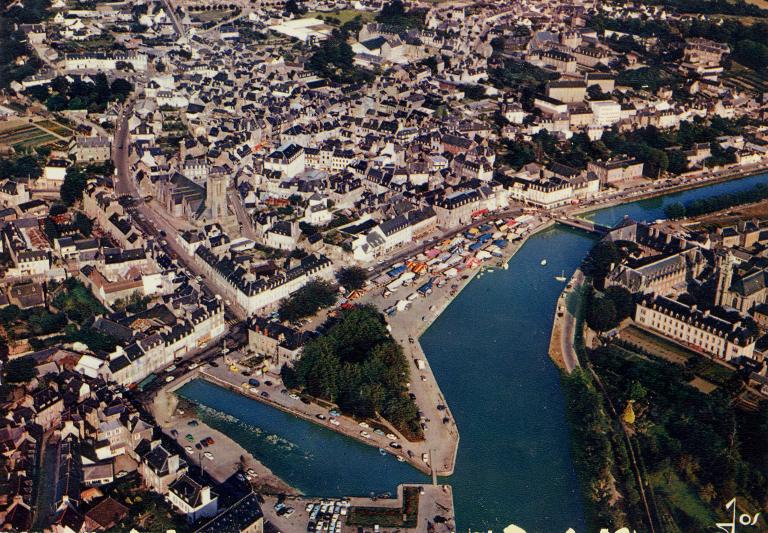

On sait que Lannion se développe dès le Moyen Âge autour de son château, au confluent du Léguer et du ruisseau du Stanco, un petit havre en contre bas permettant l’échouage des bateaux. Dès le 16e siècle, on remblaie progressivement les marais et les vasières. Dans la seconde moitié du 18e siècle, Lannion, ville de garnison et siège d’une capitainerie de garde-côtes, est une bourgade dynamique et commerciale, mais l’état déplorable des routes fait de la voie maritime la seule solution de transport, indispensable à son essor économique. La modernisation passe par de nouvelles infrastructures.

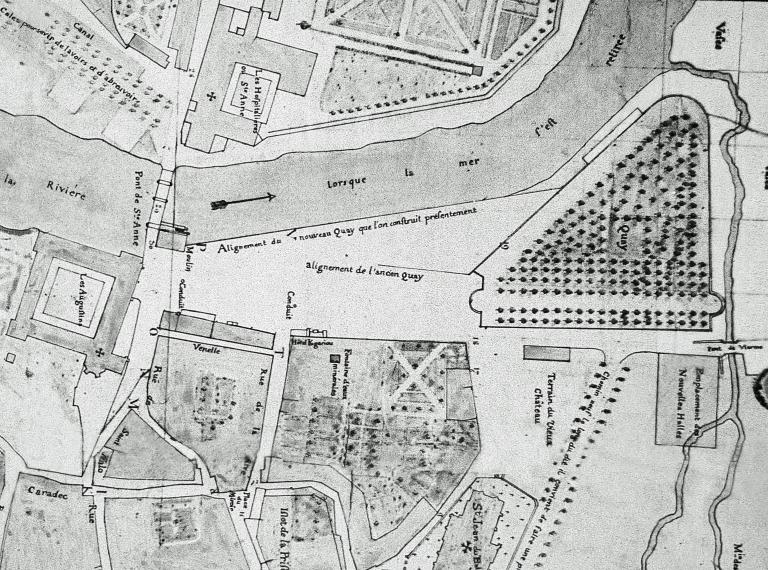

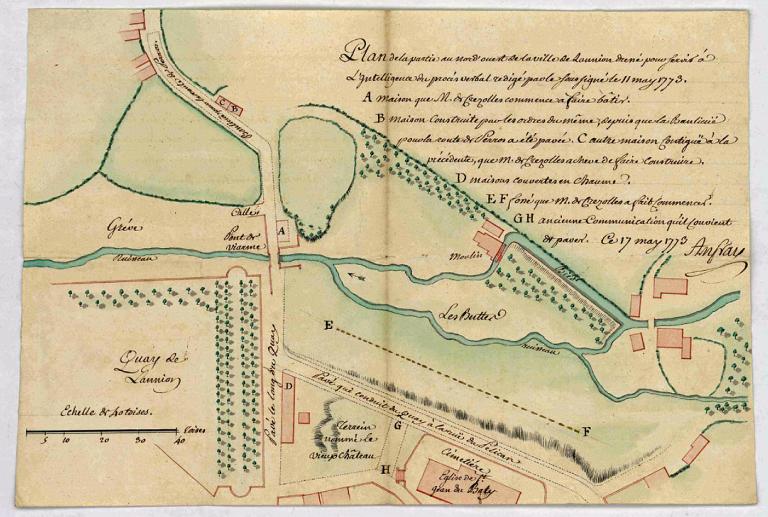

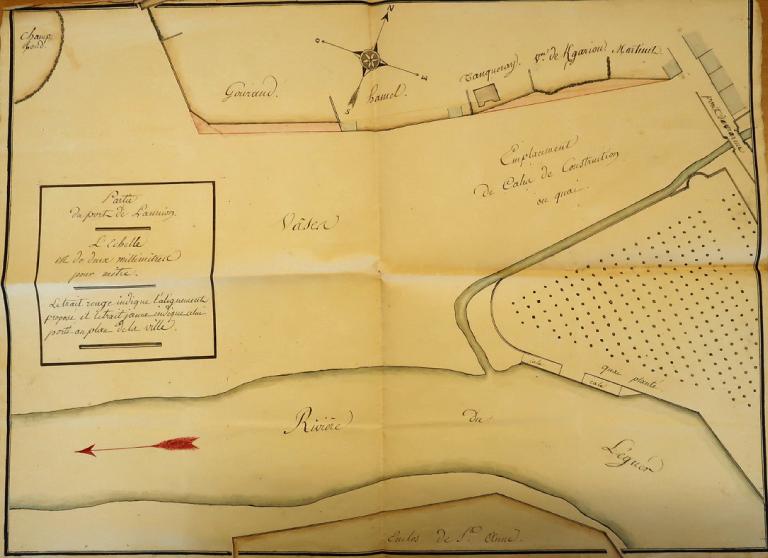

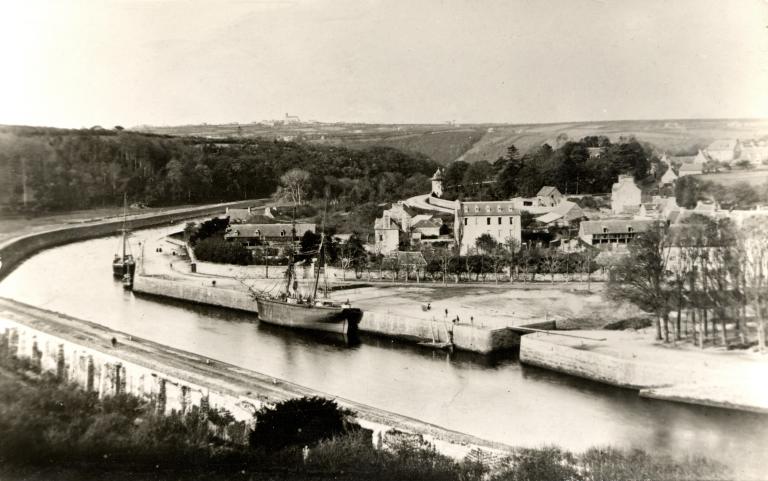

On aménage alors le lieu qui devient l’anse de Viarmes : l’accès vers Perros-Guirec présente d’énormes difficultés de circulation à cause des étangs du Stanco formant une petite baie qu’il faut contourner. La digue de retenue et la vieille chaussée1 de Penn Ar Stang donnent des signes de faiblesse. En 1726, la ville acquiert des parcelles sur ce domaine, mais pendant 20 ans rien ne change. En 1749, l’entrepreneur du roi, Fortin, propose son devis, accepté par les édiles. L’intendant de Bretagne de 1735 à 1758, Camus de Pontcarré de Viarmes, donne son accord pour canaliser les ruisseaux de Penn Ar Biez et de Kerambellec (le ruisseau des Buttes ou du Stanco) jusqu’au Léguer. La modification et l’aménagement de l’étang du Stanco permettent une amélioration de l’écoulement des eaux et une meilleure rentabilité des moulins de Pors an Prat et Penn ar Stang.

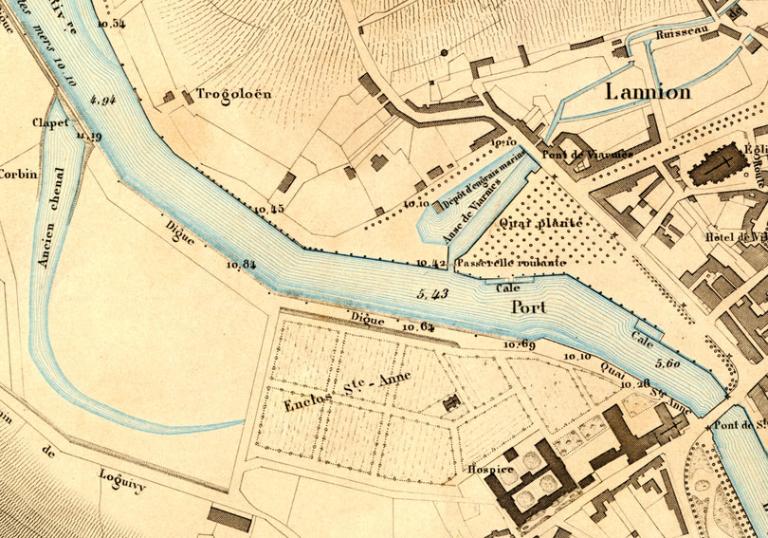

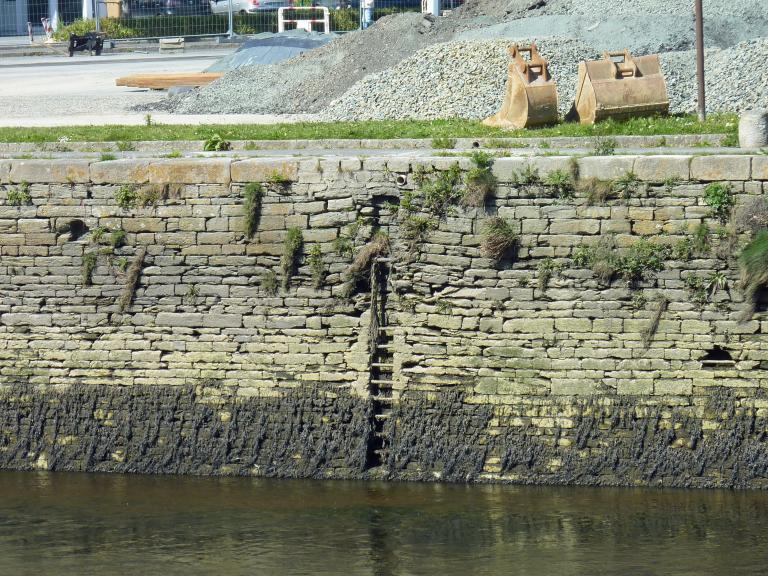

Un remblaiement important permet la construction du pont, en fond d’anse, bordé bien plus tard d’une alignée de maisons sur son coté est. Du côté sud, près du château en ruine, un quai vertical (côté quai Planté) est construit, facilitant le déchargement des navires. Côté nord, une grève en pente douce est aménagée pour la construction de navires et les dépôts d’engrais marins. Une fois les travaux terminés en 1753, le lieu est dénommé Anse et pont de Viarmes afin de conserver les bonnes grâces de l’intendant. En 1908, un trafic important occasionne un encombrement au niveau de ce pont, il est alors question de l’élargir. En 1912, alors que le sujet de l'élargissement est toujours d’actualité, une proposition complémentaire de passerelle piétonnière le long du parapet est envisagée. Il faut attendre l’accord de 1913 des Ponts et Chaussées pour entrevoir la possible réalisation du projet.

L’anse de Viarmes est le premier site modernisé dédié au trafic portuaire de la ville. En 1878, M. Jourjon, ingénieur des Ponts et Chaussées, en fait une description détaillée : « Les quais de l’anse de Viarmes ont chacun une longueur de 110 mètres, le quai sud est utilisable par les caboteurs sur une longueur de 72 mètres. Le quai nord est submersible, ayant sa tablette réglée à la cote + 7,10 mètres. Les trois quarts de ce terre-plein, vers le sud-est sont utilisés pour le dépôt des amendements marins, et le surplus sert de cale de carénage et de construction. Une passerelle roulante donne passage aux piétons, excepté toutefois à l’heure plein ».

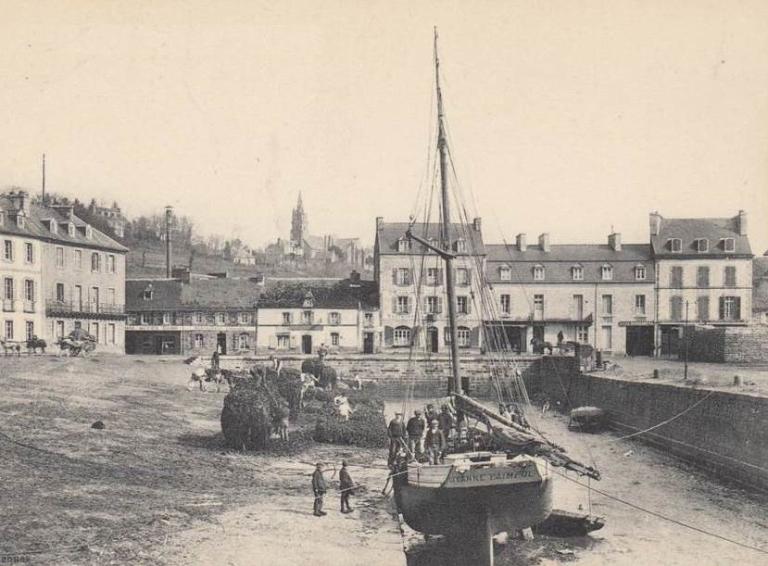

L’anse de Viarmes est réservée au sable et au goémon, les cultivateurs viennent y remplir leurs charrettes. La récolte des amendements marins (goémon, sable, maërl) se fait d’octobre à décembre et d’avril à juin. Entre 1850 et 1920, cette activité concerne 70 flambarts, seuls bateaux pouvant entrer dans cette anse. Chacun embarque 4 hommes, chaque batelée fait 4 tonneaux. Les flambarts de Lannion chargent le sable à l’embouchure du Léguer et dans la baie. Le bateau, échoué sur un banc, est chargé à la pelle ou dragué. Pour le goémon, le bateau est échoué sur un champ d’algues. La coupe se fait à la faucille. A la marée montante, les bateaux regagnent le quai à sable.

Le site réservé à la construction de navires sur le quai à sable est peu connu. Pourtant dès le milieu du 18e siècle, plusieurs bateaux y ont été construits (des chalands pour la Marine à Brest en 1755 par exemple), et l'activité s’est prolongée au-delà de la Révolution.

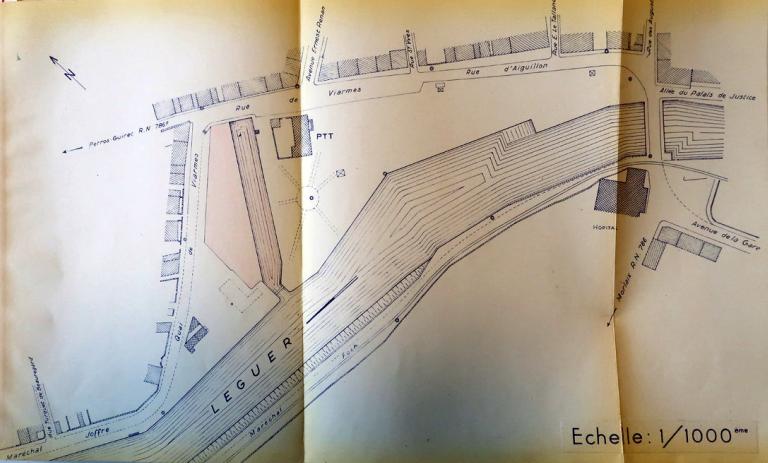

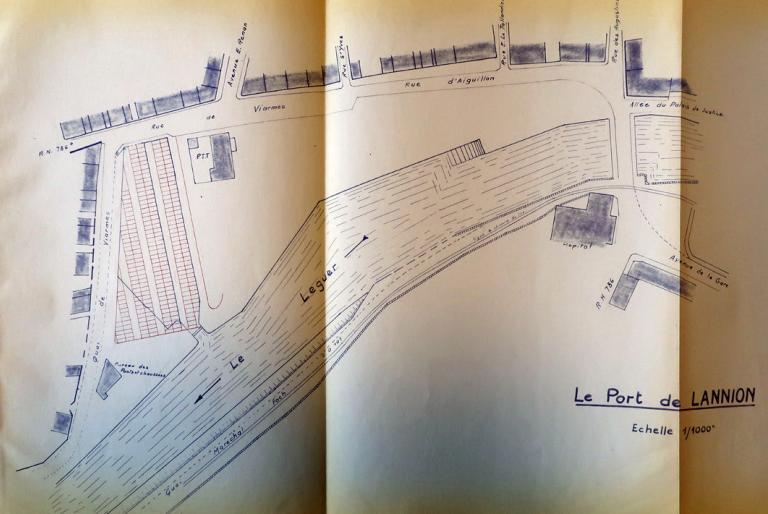

L’installation, à partir de 1958, du Centre national d’études des télécommunications (CNET) bouleverse l’économie et la démographie de la commune, qui devient à compter du 27 avril 1961 le Grand-Lannion, par la fusion de quatre communes limitrophes (Brélévenez, Buhulien, Loguivy-lès-Lannion et Servel), induisant une augmentation de la circulation routière en centre-ville. L’idée de remblayage de l'anse de Viarmes date de 1956, or ellefait partie du domaine maritime et est encore utilisée par quelques bateliers pour le sable. La cession à la commune est possible à condition que cette dernière fasse les réparations du quai effondré. En 1964, la décision est finalement prise. Le comblement est démarré le 28 octobre 1965. Le premier pont de Viarmes existe toujours, mais il est enseveli sous les remblais et le ruisseau du Stanco est canalisé jusqu’au Léguer. L’anse disparait au profit du parking de la Poste et ses 204 places, aux regrets de beaucoup de lannionnais.

Quai Planté :

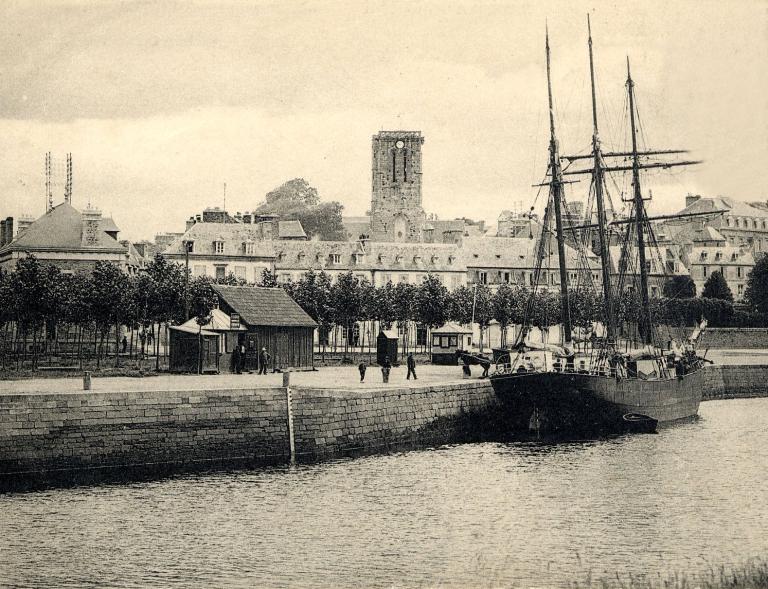

Après les transformations de l’anse de Viarmes, dans la première moitié du 18e siècle, le quai longeant l’esplanade est aménagé en un espace planté. On le désigne alors sous le nom de « quai Planté » et devient le lieu de promenade des lannionnais. Néanmoins la partie arborée de la rive droite empiétait sur une grande partie du quai d’Aiguillon.

Le Duc d'Aiguillon, venu à Lannion en 1755 pour se soigner avec l'eau de la source ferrugineuse locale et guérir sa maladie qui empire, y revient plusieurs fois, notamment au cours de l’été 1759. On rapporte que « dans une de ses crises, il fit intimer l’ordre à la municipalité de faire raser, sur le champ, les arbres du quai planté qui, disait-il l’empêchaient de respirer à son aise. »

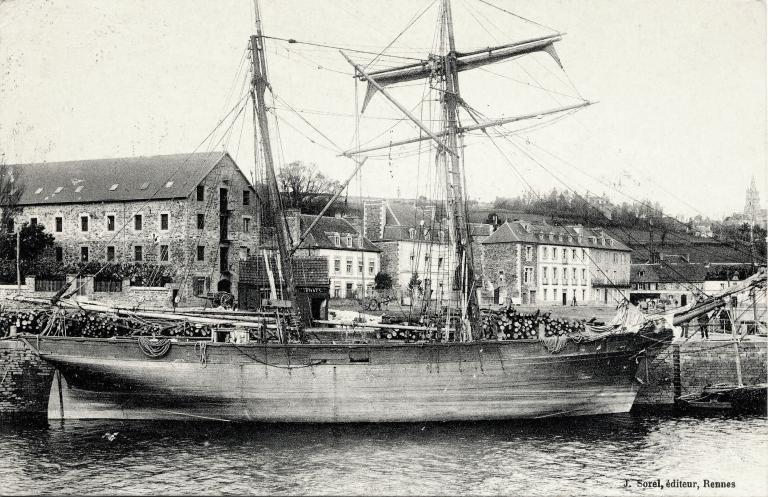

L'espace est replanté et déplanté à plusieurs reprises entre 1750 et 1920 ; notamment, les ormes malades sont remplacés par des platanes. Le Quai Planté est un lieu de rencontres des marins à l’époque où l'activité est florissante, de promenade des Lannionnais, et accueille les fêtes populaires. Au 20e un texte d’Anatole Le Braz décrit son cadre 2 : « Sur le quai planté, où les hautes vergues des navires en chargement viennent s’enchevêtrer aux ramures des vieux ormes, s’alignent, diverses d’aspect, mais sœurs par la vétusté de leurs façades , d’antiques tavernes vouées aux gens de mer … Là s’assoient et se coudoient les types d’hommes les plus composites, depuis le Moko de Provence … jusqu’au grand norvégien ... ».

Plusieurs divertissements nautiques se produisaient chaque année, attirant une foule nombreuse de visiteurs sur les quais. Ils se terminaient souvent par un bal, sur le quai Planté :

- Les régates de Lannion, dont les premières fêtes ont eu lieu en 1851. Les courses des bateaux de marins, leur outil de travail, se déroulaient l’après-midi, de 3h à 6h. A 6h, il est l’heure de se rendre au bal. « C’est l’occasion de mesurer ses aptitudes à manœuvrer, de voir qui possède le bateau le plus rapide, le plus maniable, ou le plus au point techniquement. Les marins mettent un point d’honneur à présenter leur bateau, sous leur meilleur gréement et à montrer qu’il est bien entretenu. » 3 « Lors des régates de 1864, on note la présence d’un bateau de plaisance. En 1872, deux courses sont réservées à ces bateaux, l’une à la voile, l’autre à l’aviron. » 4

- Les jeux nautiques et les fêtes de Lannion5. « D’autres manifestations sur l’eau ont lieu au moins une fois dans l’année, soit en juin, lors des régates ou au moment des fêtes de Lannion en août. Une foule dense de gens endimanchés est amassée des deux côtés du Léguer, au niveau du quai d’Aiguillon où ont lieu les arrivées des différentes courses : au tonneau, à la godille, à l’aviron, à la nage ou au canard qui est des plus divertissantes. » Dans son roman de 1893 « Madame Corentine » René Bazin cite ces fêtes de Lannion qui durent 2 jours et surtout du bal du dimanche soir « sous les ormes du Guer ».

Si les loisirs apparaissent et trouvent leurs expressions sur les quais, la vie au quotidien à Lannion a besoin de nouveaux lieux de services qui se développent pour une population en augmentation. Ainsi à cette même époque du 19e siècle, le bâtiment de la Poste est construit 6 : « Le 26 août 1909, M. Joseph Morand, maire, fait savoir au conseil municipal qu’il a reçu une pétition d’habitants de Lannion, en particulier de commerçants de la place du Centre et des rues adjacentes. Ils protestent contre l’emplacement adopté sur le quai pour la construction de l’hôtel des Postes et demandent si les finances de la ville le permettent, qu’il soit place du Centre ou, au pis-aller, sur l’emplacement situé près de l’église en haut de la rue Renan. La question de l’emplacement est à nouveau débattue. Le maire rappelle que la décision qui doit être prise intéresse l’avenir et le bail que la ville doit passer avec l’administration des Postes pour une durée de trente ans. … Le projet quai d’Aiguillon est adopté…Le maire est autorisé à passer un bail avec l’administration des Postes et Télégraphes pour une durée de 30 années à partir du 29.09.1910, pour un loyer annuel de 1900F. » Dans son édition du 18.09.1910, le journal « Le Lannionnais », publie cette annonce : « Dimanche 11 septembre 1910, le service des Postes et Télégraphes est installé sur le quai Planté : … le service des Postes et Télégraphes a été installé dans les bâtiments du nouvel hôtel, construit au quai planté, par les soins de la municipalité. Cet établissement, qui est une construction élégante et soignée, offre aux employés et au public tout le confort désirable. » Le bâtiment connait de nombreuses évolutions par la suite. Il demeure en usage aujourd’hui à tel point que le quai Planté est aussi appelé « quai de la Poste », tant par son installation durable que par la superficie qu’il occupe.

Une autre transformation s’opère à cette époque avec un espace aménagé en square de jeux d’enfants.

Dans les années 1970, alors que l’activité portuaire a disparu entre le pont de Saint-Anne et le nouveau pont de Viarmes, il faut créer des espaces répondant aux besoins matériels de plus en plus nombreux tels que l’agrandissement de la Poste avec l'installation d'un centre téléphonique, une boutique "Orange" et le bureau de l'Office de Tourisme. Le quai planté devient un lieu de passage, sans perdre totalement sa fonction d’origine, espace de nature, propice à la promenade, aux loisirs et aux fêtes parfois. Cette vocation dure et se renforce même avec la création du « Quai des possibles », un des volets du projet « Lannion 2030 » où des créations artistiques de plantations florales sont installées en bordure du Léguer, depuis le quai d’Aiguillon, jusqu’au pont de Viarmes. A l’invitation à la promenade et à la flânerie le long du Léguer, s’ajoute celle de moments de convivialité au nouveau bar du quai, ou de loisirs avec quelques spectacles musicaux s’y produisant l’été.

Quai de Viarmes :

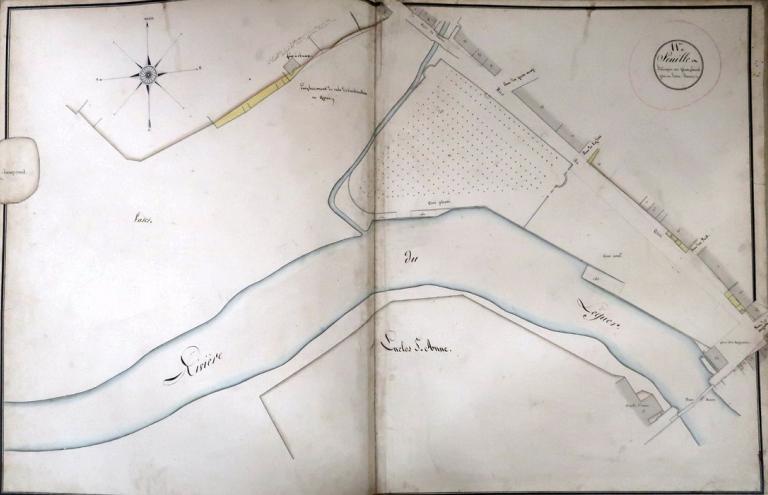

Le port de Lannion, susceptible de devenir le plus commerçant du département est difficile d’accès et ne peut recevoir que des bateaux de 4 à 600 tonneaux. De nombreux bancs de sable et le coude dit de la Haute Rive, en aval de l’anse de Viarmes constamment envasé ne permettent pas aux navires d’aller plus loin que le quai de la Corderie. En fonction de la marée, Il leur faut attendre quatre à six jours pour atteindre le quai d’ Aiguillon mais les risques d’avaries et les retards sont préjudiciables au négoce. Il devient urgent de redresser le chenal. Les commerçants, les notables et le conseil municipal adressent une pétition au Ministre des Travaux Publics. En 1838, les travaux de canalisation du chenal peuvent commencer : Le coude de la Haute Rive est rectifié vers Sainte-Anne et le Quai Planté ; un quai bas dans la partie nord de l’anse et un quai haut de Viarmes permet de joindre l’anse au quai de la Corderie.

L’anse de Viarmes est ainsi presque fermée. Une passerelle piétonne, coulissante, est installée reliant le Quai Planté au quai de Viarmes. Montée sur rails, elle laissait le passage aux flambarts (petit bateau de pêche originaire de Normandie). En 1874-1875, le pertuis qui donne accès à l’anse est élargi et la passerelle coulissante perfectionnée. Ce nouveau quai permet un espace d’appontement et d’entreposage plus conséquent des marchandises entre autres des céréales, du charbon...

Focus sur l’exportation de poteaux de mine : L’industrie minière galloise, qui importe de grandes quantités de poteaux de mines trouve en Bretagne l’un de ses principaux fournisseurs. Les poteaux en sapin exportés permettaient l’étayage des mines du Pays de Galles où les forêts peu abondantes ne pouvaient fournir le bois nécessaire. En retour, les bateaux rapportaient du charbon.

(1) « L’ancien étang de Penn Ar Stang en Lannion-Brélévenez », François Sallou, Bulletin ARSSAT, 2015, p. 222.

(2) « Lannion, un port sur le Léguer », André Le Person, Editions La Plomée, 2004, page 262.

(3) Id (2), page 229.

(4) Id (2), page 234.

(5) Id (2), page 232.

(6) « L’hôtel des postes, quai d’Aiguillon à Lannion », Liliane Le Gac, Bulletin ARSSAT, 2012, p. III - 92.

Editeur