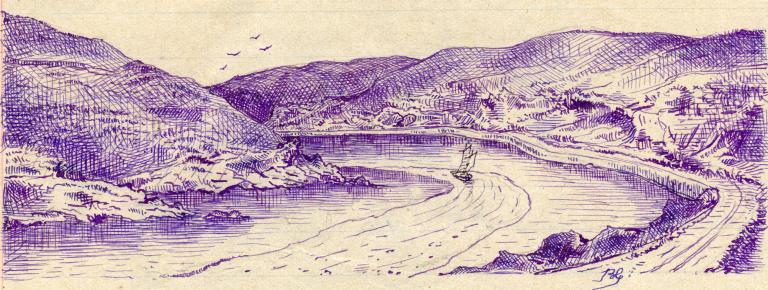

Jusqu’au début du 19e siècle, la remontée du Léguer du Beg-Hent jusqu’au port de Lannion prend parfois plusieurs jours en fonction des marées et des conditions de navigation. La rivière est sinueuse et bordée de bancs de sable. Le tonnage des bateaux augmente et la navigation à la voile rend le parcours difficile. La construction d’un chemin de halage aide les navires à progresser et permet de réduire le temps et donc les coûts de transport.

L’aménagement débute en 1825 sur la rive droite, et est effectué en plusieurs tranches, en partant de La Corderie. De 1825 à 1829, la tâche principale consiste à nettoyer la rivière à cet endroit : on dépense 6 000 Francs à cet effet. Le sous-préfet signalant la grande misère des ouvriers, la municipalité décide de regrouper ces hommes en créant des ateliers de charité : Ils trouvent de l’emploi dans la réalisation de ces travaux. Le Journal de Lannion du 28 février 1834 reprend l’argumentation : « Ce chemin est indispensable pour la rivière qui est sinueuse, et à cause des vents contraires qu’on rencontre dans ces détours pour monter ou descendre, de son embouchure au quai et inverse, qu’il faut quelquefois aux navigateurs 12 à 15 jours, tandis qu’avec un chemin de halage on arriverait du large, dans la même marée au quai et de la même manière en partant du quai, on pourrait aussi prendre le large. Ce chemin ne coûterait pas plus de 70 000 F à l’État. Pour aller à l’embouchure, où les navires sont en relâche, il n’y a même pas un chemin communal qui y conduise, de sorte que lorsqu’il y a des navires à l’embouchure, on ne peut porter aucun prompt secours aux navigateurs naufragés, puisqu’une petite charrette de cultivateur peut à peine aller par le sentier actuel, qui est un véritable précipice. Il est donc indispensable d’avoir un chemin de halage, tant pour porter du secours que pour haler les navires jusqu’au port. Nous voyons tous les jours, les pauvres marins pour gagner une marée et ne pas amortir dans notre port, se mettre eux-mêmes à haler leur navire. Ils sont dans la vase jusqu’à la ceinture, sont exténués et tombent de fatigue lorsqu’ils sont arrivés à Loguivy. ». Le 27 décembre 1838, on prie le Préfet « de veiller à ce qu’il soit promptement réparé, si l’on ne veut pas qu’il se perde entièrement. ».

Grâce à ses ateliers de charité, la ville fait réaliser un prolongement important à partir de 1847, portant sa longueur à 1,2 kilomètre : « La municipalité, en vue de procurer du travail aux malheureux pendant la crise fâcheuse que nous traversons, a employé les ouvriers à faire continuer le chemin de halage. L’établissement de ce chemin est en effet vivement réclamé et nul autre travail ne pouvait offrir plus d’avantage et intéresser à un si haut degré et le commerce et la navigation. Mais, considérant que ce chemin continué sur une longueur de 850 mètres, ne sera utile et ne satisfera aux besoins du commerce maritime que lorsque ce travail aura été achevé, le conseil demande que le gouvernement veuille bien accorder les fonds nécessaires pour perfectionner ce qui est déjà fait. ». Les travaux sont effectués lentement, loin de satisfaire l'impatience de la municipalité. Enfin, en septembre 1849, près de la moitié de la longueur (soit deux kilomètres), est réalisée et l’État a pris à son compte un tiers de la dépense.

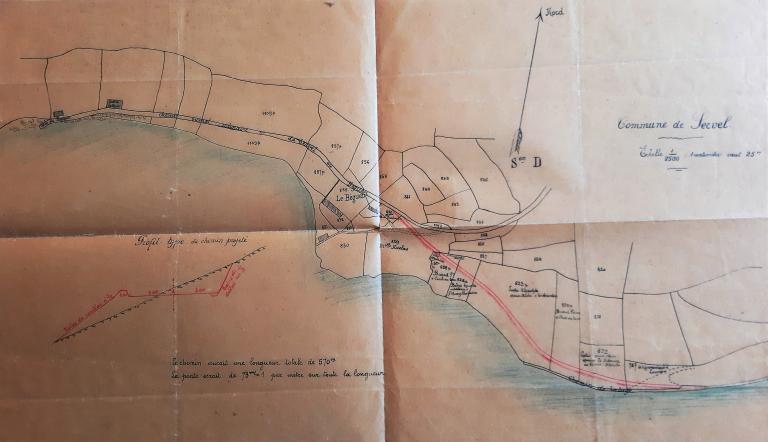

En 1857, l’État alloue 15 445 F à la ville pour qu’elle puisse terminer le chemin de halage. Les travaux sont estimés à 46 400 F, ce qui laisse 31 000 F à la charge de la ville, mais ses ressources ne lui permettent pas de faire face. Les élus expriment leur incompréhension : « Tous les ports qui nous entourent ont été dotés de travaux qu’on n’a jamais songé à mettre à la charge des villes. ». Le conseil indique donc qu’il lui sera impossible de terminer ce chemin, le reste à charge étant trop important, ce qui laisse alors les 15 000 F sans application. Alors le conseil exprime de nouveau sa lassitude au ministre des Travaux Publics : « Depuis deux mois, deux sinistres ont eu lieu dans notre rivière, dans la partie où il n’existe pas de chemin et causés par l’absence de ce chemin. Deux navires chargés d’avoine, entraînés par le courant, ont échoué sur les rochers et ont sombré. Les chargements ont été avariés et les navires endommagés. Ces événements bien regrettables et qui arrivent fréquemment dans notre rivière, éloignent les capitaines de notre port et portent ainsi une atteinte fâcheuse et au commerce du pays et à la navigation. ». En 1865, les travaux ne sont toujours pas réalisés. Il manque encore plus d’un kilomètre. En 1870, la ville refait une demande et explique les inconvénients qui peuvent se produire dans certaines conditions : « Plusieurs capitaines contrariés cette année par l’obstination des vents d’ouest, ont été forcés de séjourner plusieurs semaines au bas de la rivière, et cet inconvénient est si grave que les frets pour Lannion sont de 2 F plus élevés que pour les autres ports. » (Conseil municipal 25/06/1870). Enfin, à force de réclamations, les élus obtiennent satisfaction. En 1871 et 1872, le chemin est prolongé de 1 080 mètres pour un coût de 13 000 F. Mais, il reste à terminer ce chemin jusqu’à la mer. Ce dernier tronçon peut être réalisé en 1874, grâce à un crédit accordé par le ministre des Travaux Publics : 10 000 F de subvention sur un budget de 30 000 F.

En 1875 le chantier s’arrête lorsque les ouvriers rencontrent une masse rocheuse granitique rendant le travail plus difficile et plus onéreux que le tracé dans le schiste rencontré jusqu’alors. Il aura fallu 50 ans pour consolider 5 km de halage. Entre l’extrémité du chemin et l’embouchure, des bouées de touage (bouées et chaines de traction des bateaux) sont installées en 1899 sur environ 800m.

Le conseil municipal vote le 14 novembre 1914 la prolongation du chemin de halage vers l’axe Servel, Beg-hent, travaux qui ne sont réalisés que l'année suivante, sur environ 700m. Des démarches auprès des autorités militaires sont effectuées pour que le travail soit réalisé par des prisonniers allemands. Cette route pentue est connue des Lannionnais sous le nom de « côte des boches ». Le Lannionnais du 30 mai 1915 signale que « Les travaux sont à peu près terminés et les prisonniers allemands occupés à cette besogne vont être employés ailleurs » [...]« Une dépense de 3000 fr est votée au conseil municipal de SERVEL, cette somme permettra de conserver pendant 3 mois les 50 prisonniers du Béguen » et de leur faire exécuter divers travaux d’amélioration de voiries sur la commune.

Le seul ouvrage d’art de ce chemin, long de 5 km, reliant la Corderie à Pors-Névez, en dehors des quais et murs de soutènement, est le petit pont de l’anse de Keraromp. Ce pont laisse passer le ruisseau qui alimentait le moulin situé en fond de vallée et dont il ne reste que quelques pierres. À quelques pas du pont, un site attire le regard, la propriété de Forn ar Ra et son kiosque dominant la rivière.

Sur la rive droite, de la rivière de Lannion, dans un méandre, en dessous du lieu-dit Traou Léguer, quelques vestiges d’une épave de bateau pointent au-dessus d’un banc de vase.

Le chemin de halage a été réaménagé vers 1960-1970, pour en faire un chemin de promenade piétonnier. Des bornes kilométriques jalonnent le chemin sur toute sa longueur jusqu'à Pors Nevez.

Auteur