Unique plage de Saint-Brieuc, la grève du Valais doit sa renommée aux dizaines de cabanons bigarrés nichés sur les falaises ou installés sur la plage. Leur implantation date du début du XXe siècle et se poursuit à l’époque des premiers congés payés. Témoins modestes d’une histoire du tourisme balnéaire populaire sur la côte briochine, les cabanons du Valais se situent aujourd’hui à l’interface entre patrimoine d’intérêt local et complexité juridique au regard de la Loi « littoral ».

Cabane, cabine ou cabanon ?

Cabines, cabanes, cabanons ou même bungalows, les mots se bousculent et se confondent quand il s’agit de désigner les constructions de la plage du Valais. Mais qu’en est-il vraiment ? Si ces appellations ont toutes pour dénominateur commun une facture modeste, voire rudimentaire, elles se distinguent par l’usage qui leur est associé. Dans le langage courant, la cabine n’a pas vocation à servir d’habitat mais répond à un usage déterminé : on parle de cabine téléphonique, de cabine d’ascenseur ou de cabine de bain. Au Valais, les locaux réservent volontiers ce terme aux constructions établies directement sur la plage et historiquement usitées pour la pratique des bains de mer.

A contrario, la cabane et le cabanon intègrent la notion d’habitat temporaire, à la nuance près que ce dernier comporte une acception régionale se rapportant à la notion de villégiature : on parle de cabanon de vacances. C’est ce terme que privilégient les habitants des lotissements du Valais pour nommer les constructions implantées sur les hauteurs.

Enfin, proche du cabanon par sa capacité à évoquer l’exotisme, le bungalow fait son apparition au milieu du XIXème siècle dans les récits des voyageurs anglais à l’époque de l’Inde coloniale. Emprunté à l’anglais, qui le dérive lui-même de l’hindoustani bánglá, ce terme renvoie au type d’habitation le plus répandu chez les colons Européens installés au Bengale et dans ses régions proches. Construction de plain-pied, simple et légère, souvent de bois et surmontée d’un toit pyramidal habituellement recouvert de chaume, le bungalow offre un degré de confort plus important que le cabanon. Au Valais, seuls certains visiteurs de passage emploient ce terme pour désigner les cabanons.

La grève du Valais, au croisement de multiples usages

Bien avant l’installation des premiers cabanons, la grève du Valais est le territoire des pêcheurs de coques et de crevettes. Les pêcheurs à pied, principalement des femmes, y parcourent l’estran à la recherche de crustacés munis de paniers et de filets.

Le site accède soudainement à la notoriété lorsque le décret impérial du 31 août 1805 autorise l’organisation de courses hippiques dans le département des Côtes-du-Nord. Vaste étendue de sable qui se révèle au gré des marées, la plage de Cesson s’impose comme le lieu idéal pour y créer un hippodrome. Les premières courses se tiennent sur l’estran en juin 1807 et remportent un franc succès. D’année en année, la grève, que l’on nomme désormais « l’hippodrome marin des briochins » voit affluer des milliers de personnes venues de toute la région pour assister aux courses. Temps fort du calendrier briochin, les courses accueillent marchands de cidre et de galettes qui s’installent parmi les tables et les bancs dressés directement sur le sable.

De 1909 à 1912, la grève des Courses accueille également des meetings aériens. A la veille de la Première Guerre mondiale, les débuts de l’aviation suscitent l’engouement du public et les plus grands aviateurs du moment se réunissent à Saint-Brieuc. Le meeting de 1910 reçoit Delafont, Vasserot et Buffon dont la foule a fait son favori.

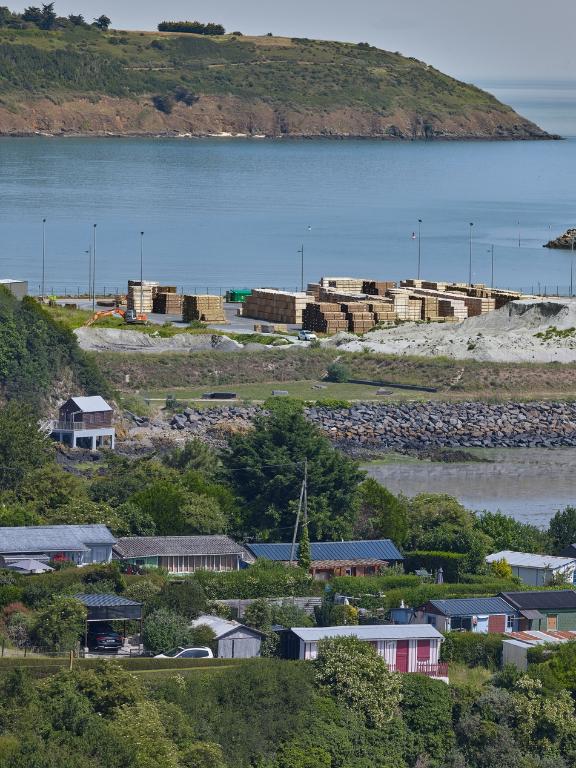

La fin du XXe siècle amorce finalement le déclin des manifestations sportives sur le site : l’effervescence des premières courses hippiques s’essouffle et les briochins délaissent la grève pour d’autres lieux. Autrefois espace naturel et sauvage, la grève des Courses est recouverte par une décharge publique dans les années 1960. En 1984, la commune d’Yffiniac propose à la « Société des Courses » un terrain pour bâtir un hippodrome permanent : c’est la fin des courses hippiques à Cesson.

Le Petit train des Côtes-du-Nord

L’histoire des cabanons de la plage du Valais est directement liée à la Compagnie des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord. La ligne Saint-Brieuc-Moncontour, déclarée ouverte le 1er mai 1905 et qui dessert la Grève des courses, transporte baigneurs et villégiateurs vers les plages et stations balnéaires de la côte. Concurrencé au cours des années 1930 par l’essor de l’industrie automobile, le petit train à vapeur s’essouffle peu à peu. La ligne Saint-Brieuc-Moncontour ferme aux voyageurs en 1937, suivie de la clôture générale du réseau en 1956. Peu de voitures survivent à la suppression des voies de chemin de fer. En 1948, six d’entre elles sont réemployées comme remorques d’autorail, les autres mises au rebut au dépôt de Cesson, non loin de la grève du Valais. Plutôt que de sombrer dans l’oubli, ces dernières connaissent une seconde vie : profitant de la généralisation des congés payés et de la proximité du dépôt de Cesson, les cheminots briochins récupèrent les voitures désaffectées et les acheminent jusqu’aux falaises du Valais pour les convertir en résidences d’été.

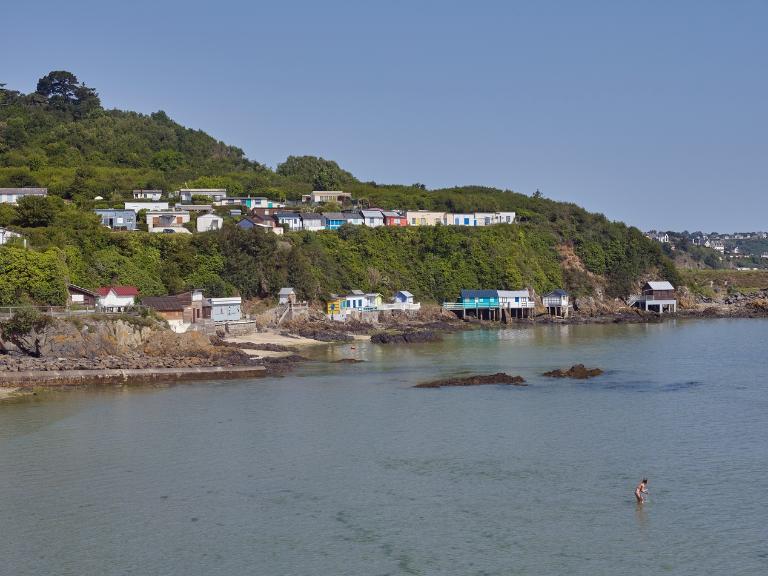

Une formation progressive en trois « hameaux » : la Cité Baby, le Petit Monaco et la Côte des Belles

Avant l’arrivée des premiers cabanons, quelques cabines se sont déjà installées sur l’estran depuis la fin des années 1920. Réservées dans un premier temps à la baignade et à la pêche, leurs propriétaires les transforment peu à peu en résidences pour les week-end et les vacances. A cette même période, l’arrivée de nouveaux ouvriers à Cesson s’accompagne de la création de jardins ouvriers sur les hauteurs du Valais. Des propriétaires de terres agricoles louent à faible prix des parcelles potagères et d’année en année, certains abris de jardin sont convertis en résidences d’été.

En 1947, quelques cabanons s’établissent en grappes sur le bord de la falaise et annoncent la sectorisation du Valais en trois hameaux : la Côte des Belles au nord, le Petit Monaco au centre et la Cité Baby au sud. Anciennes voitures de train ou petites constructions de bois, ces cabanons s’alignent au trait de côte et font face au front de mer.

Les années 1950 voient le développement puis la densification de la Cité Baby. Entre 1949 et 1950, un premier alignement de cabanons se déploie entre le quartier de Cesson et les tous premiers cabanons installés le long de la pointe. L’ordonnance des nouveaux cabanons obéit au dessin des terres agricoles qui s’étirent en parcelles étroites et longilignes vers l’intérieur des terres. La disparition du petit train des Côtes-du-Nord en 1956 participe notoirement à l’extension de la Cité Baby : la plupart des voitures de chemin de fer reconverties pas les cheminots de Saint-Brieuc y est installée. Certaines sont encore visibles aujourd’hui, d’autres ont disparu sous les couches successives de bardage. C’est également la période où l’automobile arrive sur le site ; des voies d’accès plus larges sont tracées pour compléter le réseau de chemins et de venelles.

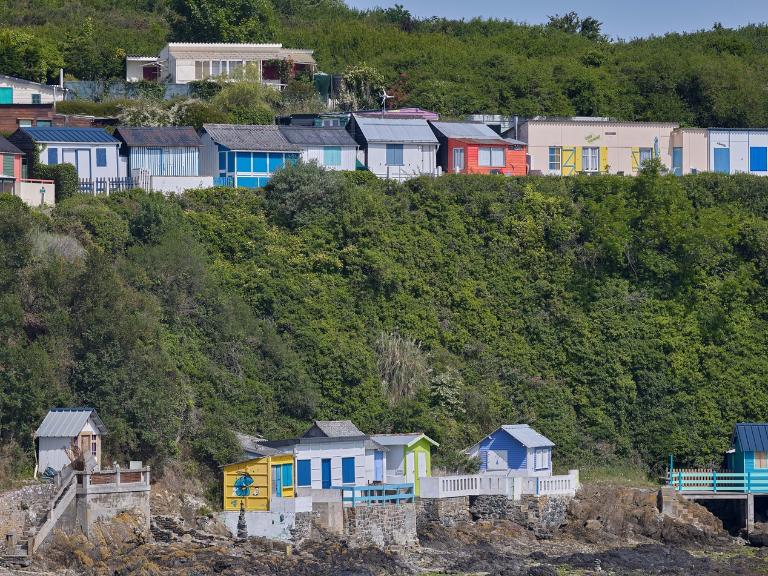

A la fin des années 1960, la partie sud de la Cité Baby continue de se densifier mais ce sont surtout les hameaux du Petit Monaco et de la Côte des Belles qui se déploient à leur tour. Cette phase de développement est marquée par l’apparition de cabanons en préfabriqué à partir de l’année 1966. L’extension des hameaux nord se poursuit durant une dizaine d’années jusqu’à atteindre leur configuration actuelle. Au cours des années 1980, la généralisation de la caravane et du camping-car transforme les pratiques vacancières et plusieurs abris mobiles complètent le chapelet de cabanons.

Des cabanons de plusieurs types

Bien que répartis entre la Côte des Belles, le Petit Monaco, la Cité Baby et la plage, les cabanons du Valais ne se prêtent pas à une analyse par quartier. En effet, leur implantation par vagues successives permet d’identifier des caractéristiques communes au sein des différents hameaux. Le CAUE des Côtes-d’Armor, dans une analyse menée en 2017, propose ainsi un croisement typo-morphologique, et reconnaît quatre sous-ensembles de cabanons - côté mer, côté cour, côté jardin, côté chemin – typologie actualisée dans le cadre de l’étude d’Inventaire.

Côté mer :

Construits entre 1900 et 1950, les cabanons sont tournés vers la mer et témoignent des premières pratiques balnéaires. Si certains ont été remaniés, beaucoup rappellent encore les cabines de bain et les cabanes de pêche du début du XXe siècle. Sur la plage du Valais, à flanc de falaises, des vestiges d'escaliers témoignent de la présence d'anciennes cabines de bain, déposées lors de la construction de la digue du Valais à la fin des années 1970. Plus loin, au détour du Belvédère, des vestiges d'escaliers et de terrasses de béton sont les dernières traces des cabanons autrefois implantés sur les rochers du Trou aux cochons. Soumis au rythme des marées et parfois aux tempêtes, ces cabanons sont les plus éphémères. Plus loin, dans la crique du Petit Monaco, les cabanons sont également montés sur pilotis ou sur des soubassements de béton et de pierre pour résister à la force des vagues. Sur les falaises, ils forment un ensemble dense en suivant le trait de côte. Très étroites, les parcelles ne permettent pas un grand espacement entre les cabanons qui s’imbriquent et se chevauchent. Les constructions relèvent de différentes techniques : cabanons de bois, préfabriqués en béton et quelques wagons rebardés. Dans ces secteurs proches du trait de côte, on observe des agglomérats de cabanons (8 identifiés sur l’ensemble du site) reliés les uns aux autres après leur acquisition par un même propriétaire. Les cabanons en bois L3 et CB18, l'un sur pilotis et l'autre arrimé au bord de la falaise, sont caractéristiques de ce sous-ensemble.

Côté cour :

Passée cette première frange, le tissu des cabanons se fait plus lâche, les parcelles plus aérées. Les premiers jardins et petites cours font leur apparition. Il est possible d’observer des terrasses couvertes et de petits volumes annexes récemment bâtis. Le caractère résidentiel est plus visible, notamment en raison des clôtures de haies hautes et de palissades de bois. Implantés en terrasse, ces cabanons dont la plupart sont des préfabriqués, permettent une lecture topographique du site. Surplombant la Côte des Belles depuis sa terrasse pavée, le cabanon préfabriqué CB8 est représentatif de ce sous-ensemble.

Côté jardin :

Principalement situés Cité Baby, ces cabanons ont été édifiés dans les années 1950. Plus proches de la maisonnette ou du préfabriqué que du cabanon, la plupart de ces constructions sont alimentées en eau courante et en électricité et certaines sont habitées à l’année. On y trouve également quelques anciens wagons devenus invisibles sous des couches successives de bardage. Les parcelles, de taille similaire, sont bâties dans leur moitié nord et séparées d’une rangée de parcelles jumelles par une étroite sente piétonne. Autrefois utilisées comme jardinets productifs, ces parcelles potagères ont été réemployées comme zones de stationnement pour les voitures des résidents. Le cabanon B8 illustre bien ce groupe de cabanons. Rénové au début des années 2020, ce cabanon préfabriqué dispose d'une parcelle de terrain nu enherbé en plus de son petit jardin. Comme la plupart des cabanons de ce secteur, il dispose d'un accès privé à l'eau.

Côté chemin :

Localisés dans une poche au sud de la Cité Baby, ces cabanons bénéficient du parcellaire le plus important et s’organisent selon une occupation au sol particulièrement lâche. Ce secteur se distingue par la forme en étroites lanières des parcelles qui s’étirent d’est en ouest. D’étroites sentes piétonnes permettent l’accès aux cabanons dont la typologie varie entre maisonnettes en dur et wagons rebardés. C’est également dans cette zone que les cabanons sont en moins bon état. Les cabanons B41 et B45 dont la forme longiligne s'aligne aux étroites venelles de la Cité Baby, sont typiques de ce sous-ensemble de cabanons.

Des « cabanes » à la « cabanisation »

Edifiés bien avant la promulgation en 1986 de la Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite Loi du littoral, les cabanons du Valais relèvent aujourd’hui d’une véritable complexité juridique. En effet, les usagers et résidents des cabanons du Valais n’en sont, pour la plupart, pas les propriétaires. Les cabanons, bâtis sur des terrains agricoles loués par des particuliers, appartiennent légalement à ces derniers et ne peuvent, en principe, être modifiés, vendus ou habités à l’année par les usagers actuels. Depuis quelques années, le développement de l’habitat illégal sur la frange littorale s’est accéléré et pose la question de la légitimité patrimoniale de ces constructions. Au Valais, entre patrimoine local et occupation illégale du territoire, la frontière est mince et le sort des cabanons oscille tour à tour entre menace de destruction et volonté de patrimonialisation. La pérennisation de l’habitat de villégiature « historique » aux qualités patrimoniales reconnues pose également des questions en termes de politique publique (accès à l’eau potable, traitement des eaux usées, sécurité des édifices…). Ce phénomène de cabanisation oppose modes d’occupation traditionnels et récents, anciens cabanoniers et nouveaux arrivants, et constitue un véritable enjeu de gestion pour la municipalité.