Evolution architecturale

14e siècle :

Plusieurs léproseries ou « maladreries » sont attestées dans les environs de la ville, à Trélivalaire ou encore à la Madeleine en Mellac et peut-être à la périphérie de la ville haute, à l´emplacement des bâtiments actuels. La proximité de la rivière du Dourdu (ou Frout Meur, grand ruisseau, transformé en Frémeur), plaiderait, en effet, en faveur d´une implantation d´un établissement hospitalier. Dans l´état actuel des recherches, on ignore s´il est dû aux largesses de la famille ducale dont les armoiries (hermines pleines assorties d´une couronne) figurent, un peu maladroitement remployées, en position dominante par rapport aux autres armoiries présentes au-dessus de la maîtresse-vitre. En l' absence de documents probants désignant avec certitude les abbés de Saint-Croix comme fondateurs, on ne peut exclure l´hypothèse d´une fondation ducale qui a pu intervenir entre 1316 et 1491 dans cette partie de la ville haute où le grand chantier voisin de l´église Notre-Dame (1430) est issu du mécénat du duc Jean V.

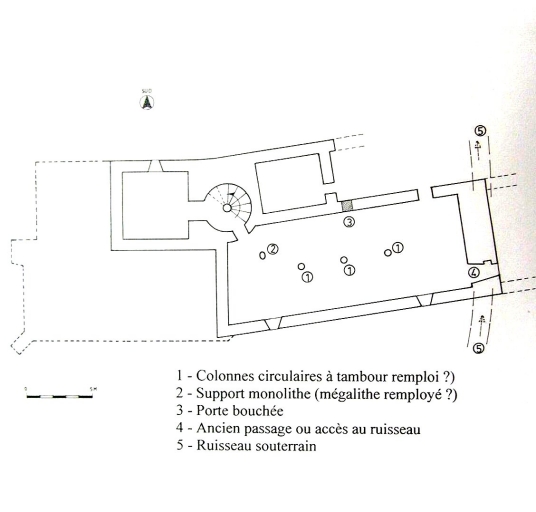

Le dégagement des enduits intérieurs et extérieurs, notamment au niveau du choeur, pourrait éventuellement confirmer ou infirmer l´hypothèse de l´existence de traces d´un édifice antérieur englobé plus tard dans une construction nouvelle. Les colonnes circulaires du sous-sol sont peut-être les vestiges, en place ou remployés, de l´établissement d´origine.

1523-1537 :

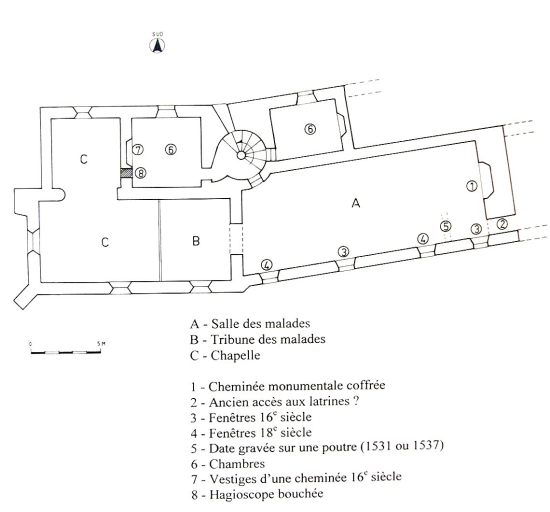

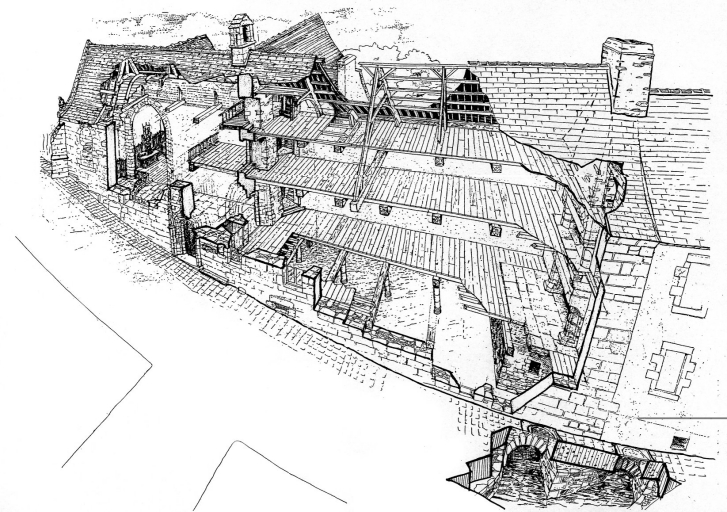

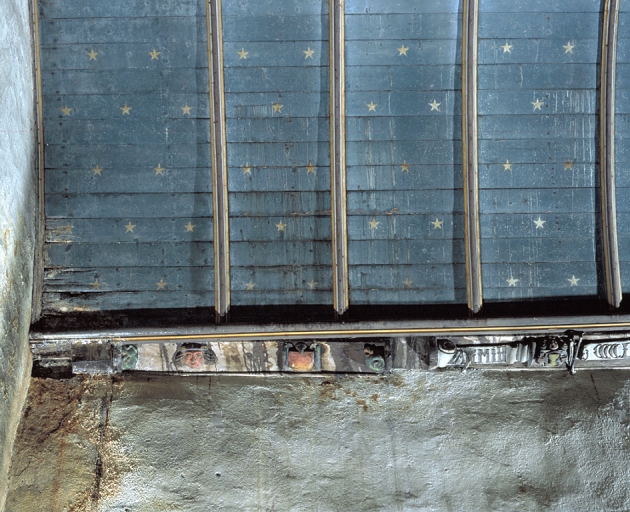

Les éléments de décor (arcs, portes et fenêtres, niches, vestiges de cheminées, éléments sculptés) et les dates portées à l´extérieur (élévation nord) et à l´intérieur (sablière ouest du bras sud de la chapelle datée 1523, solive salle de l´étage datée 1531 ou 1537), tout comme un grand nombre d´armoiries sculptées ou peintes (Lohéac, Jubin et autres familles nobles ou corporations qui restent à identifier), témoignent de la reconstruction totale de l´édifice à cette période qui coïncide avec l´achèvement du choeur de l´église Notre-Dame avec lequel la chapelle de l´hôpital partage certaines caractéristiques stylistiques.

1636 :

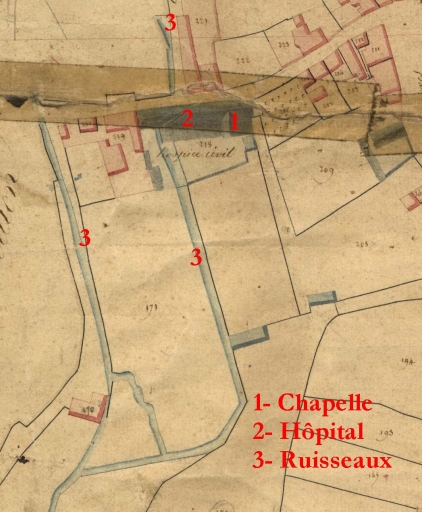

Dubuisson-Aubenay mentionne "l'hospital de Saint Eutrope, situé sur un petit et gentil ruisseau qui vient d'une lieue plus ault, accompagné d'un autre voisin qui fait mouldre un moulin à tan, par aucuns appelé le ru de Beaubois, et par autres la tannerie."

1662 :

La date gravée sur le linteau de la fenêtre supérieure, plus tard agrandie, de la tour d´escalier paraît correspondre au rajout d´un niveau côté cour, suivi de la mise en place d´une vis en bois donnant accès aux pièces de combles sans doute aménagées simultanément. Les lambris de la chambre sud-est du premier étage semblent également remonter à cette période.

1679 :

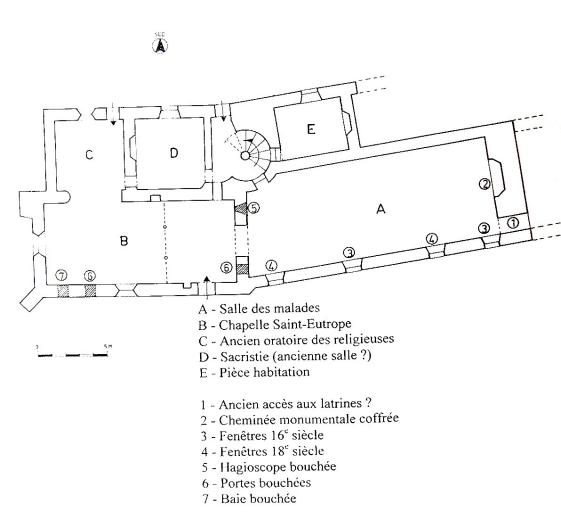

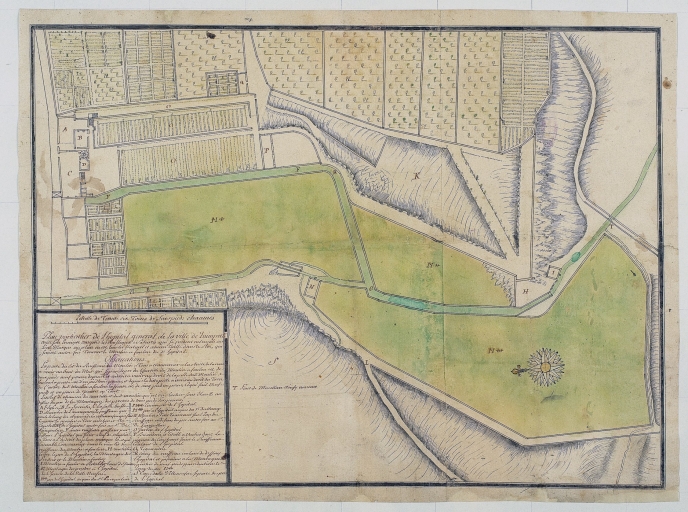

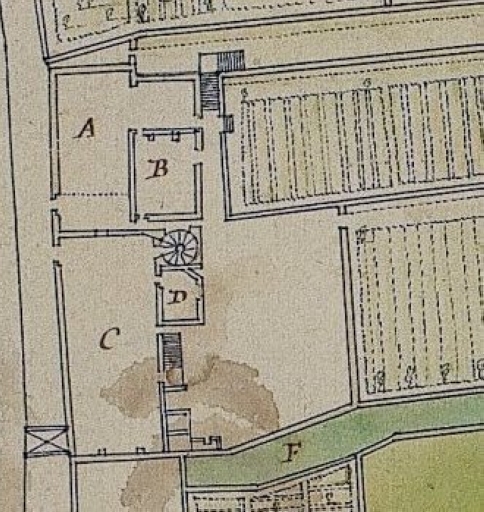

Le « Plan particulier de l´hôpital général de la ville de Quimperlé » daté 1679 (A.D. Finistère, 5 H 93) désigne les fonctions des différentes parties du bâtiment et des espaces non construits ; il s´agit d´un document majeur qui permet de comprendre l´organisation d´un établissement hospitalier de l´époque.

Début 18e siècle :

Vers 1703 (?), construction d´un corps de bâtiment se greffant sur l´élévation sud de la partie enfermant les salles des malades. L´obturation des ouvertures au sud entraîne, au nord, le percement de deux fenêtres par salle. Installation d'un cimetière à l'est de la chapelle en 1720. Il figure encore sur le cadastre de 1825.

2e moitié 18e siècle :

Entrée en fonction des soeurs hospitalières de La Sagesse qui, l´époque révolutionnaire exclue, gèrent l´hôpital, puis l´hospice, jusqu´en 1976. Aménagements intérieurs : lambris de l´actuelle sacristie, clôture de choeur en fer forgé, autel en bois peint. Le bras sud de la chapelle (ancien choeur des religieuses) sert de cuisine au rez-de-chaussée, de dortoir au niveau supérieur accessible par une porte (bouchée) de la salle de l´étage.

1825 :

L´ensemble, désigné comme « Hospice Civil », figure le plan cadastral.

1874-1876 :

D´après les plans (perdus) de l´architecte diocésain Joseph Bigot, la campagne de restauration affecte surtout la chapelle. La date de 1875 figure sur la sablière est du bras sud (ancien choeur des religieuses) dont l´espace retrouve alors sa fonction cultuelle. Agrandissement des baies nord et sud, réfection du remplage de la baie du chevet avec mise en place de la verrière (atelier du Carmel du Mans), réfection, en l´agrandissant, de la tribune inférieure, création vraisemblable de la tribune du second niveau (remploi de balustres provenant de l´ancienne tribune), mise en place du lambris de couvrement peint et du mobilier néogothique (lambris de hauteur, chaire à prêcher, autels, confessionnal).

1899 :

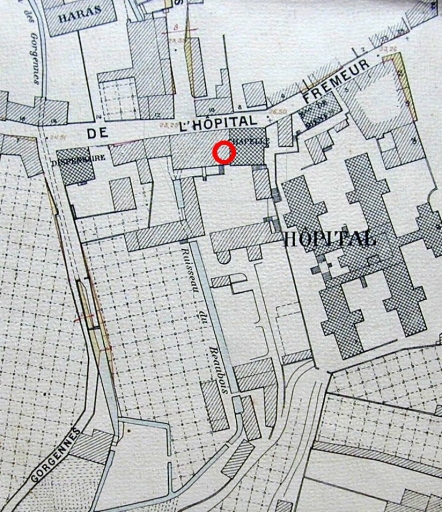

Sur un vaste périmètre vierge, en limite du centre vital de la ville haute et de la place des foires, construction d´un nouvel hôpital (hôpital Saint-Michel) d´après les plans de l´architecte H. Ruer de Douarnenez ; conforme aux nouvelles conceptions hygiénistes en vigueur, l´ensemble est éclaté en plusieurs unités et pavillons. Désaffectation progressive de l´hôpital Frémeur.

Fin 19e et 20e siècle :

Couvrement des ruisseaux et des anciens jardins au sud. (Christel Douard, 2001)

Architecte du département du Finistère (1835-1873). Architecte du diocèse de Quimper et de Léon (1837-1892).