Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Roscanvel

-

Lieu-dit

Pointe Robert

-

Cadastre

D

634

-

Dénominationsensemble fortifié, caserne, corps de garde

-

AppellationsFort Robert, Caserne Robert

-

Parties constituantes non étudiéeslatrine

LES FORTIFICATIONS DE LA RADE DE BREST, UN PATRIMOINE RECONNU

Le goulet de Brest : les côtes de Léon et de Cornouaille

La pointe Robert à Roscanvel (2011)

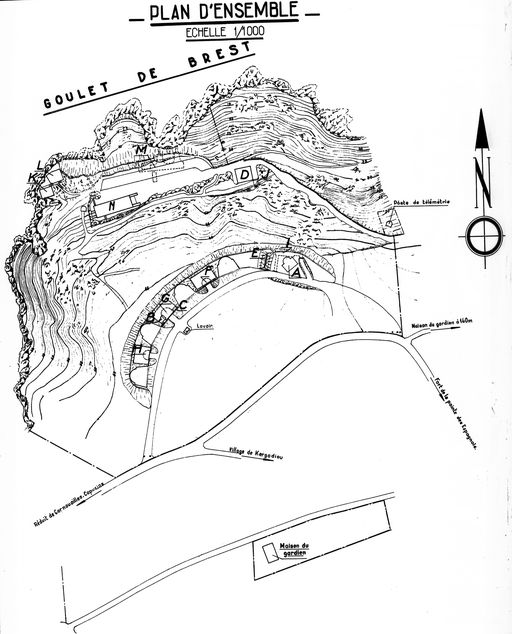

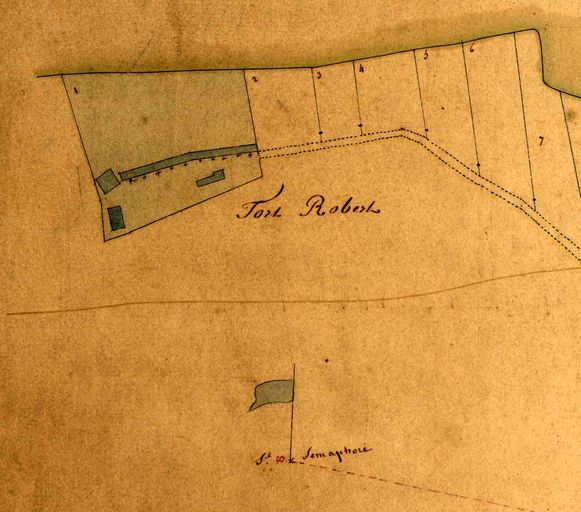

Une importante batterie de côte

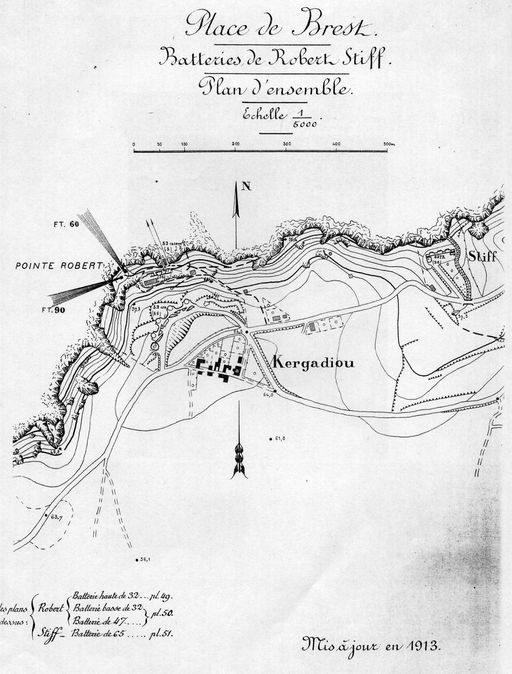

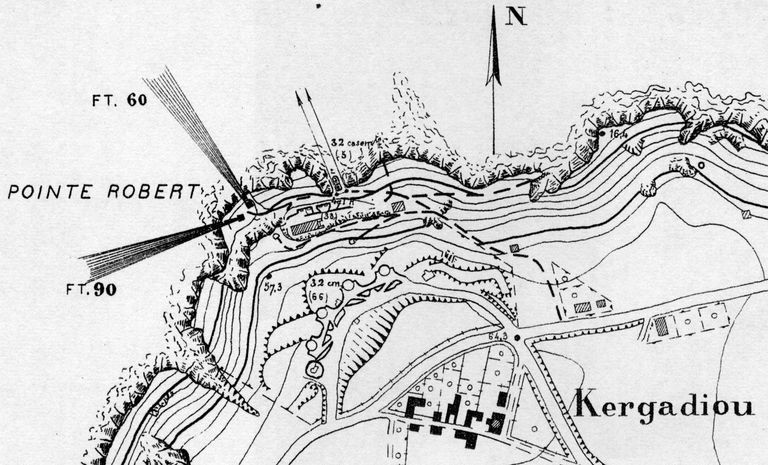

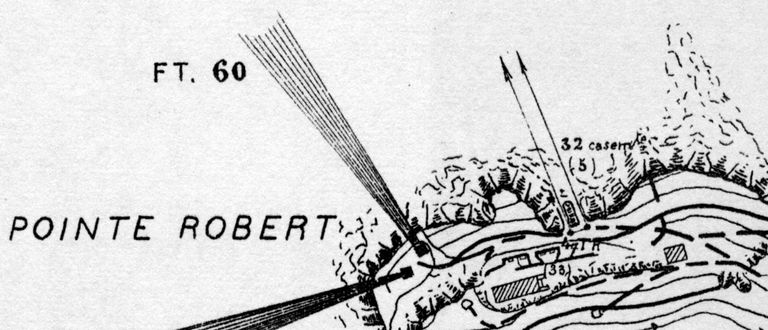

Dès la fin du 17e siècle un ouvrage défensif est attesté sur la pointe située à proximité du hameau nommé Kergadiou. C’est par un étroit sentier qu’on accède à une vaste plate-forme située à flanc de falaise, à une trentaine de mètres d’altitude : il s’agit d’une batterie de côte. L’implantation en terrasse a vraisemblablement nécessité un important travail de déroctage à la mine. D’après l’Atlas des places fortes de France de 1784, une batterie de côte désignée batterie Robert est mentionnée sur l’actuelle pointe Robert. Elle s’intercalait entre les batteries de la pointe des Espagnols et de Beaufort (situées immédiatement à l’est de la batterie de Cornouaille). Le cadastre ancien relève au moins trois éléments défensifs en plus de la batterie et le toponyme Fort Robert. Un sémaphore est également mentionné sur la pointe à environ 60 m d’altitude. En 1841, la commission mixte d’armement des côtes recommande l’armement de la batterie (6 canons de 30 livres de balle et 6 obusiers de 22 cm enfer). L’avis du comité des fortifications du 7 novembre 1844 confirme la décision de la commission 68. Les sources font état de travaux importants pour le réaménagement de la batterie Robert en 1862. Le pied de l’escarpe de la batterie est renforcé par "rempiètement" et le parapet, à barbette, élargi et redessiné pour accueillir une nouvelle artillerie. La plate-forme est également élargie par déroctage de la falaise. Le plan de la batterie et surtout les coupes montrent également une seconde plate-forme à environ 6 m en contrebas. Il pourrait s’agir des vestiges de la batterie vaubanienne.

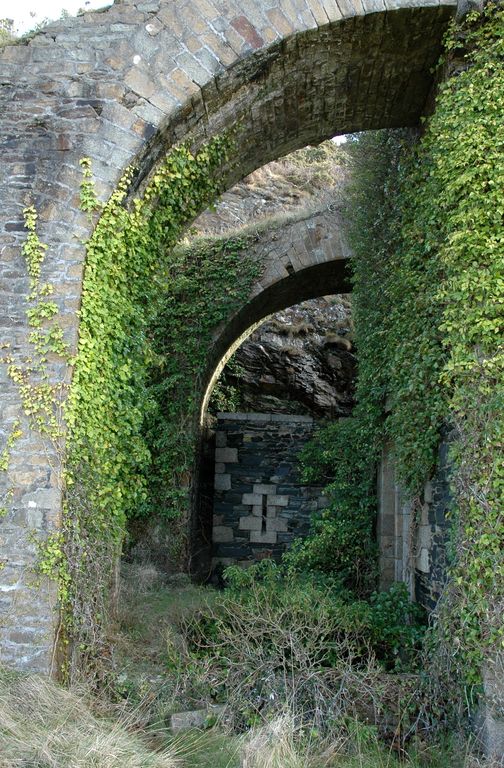

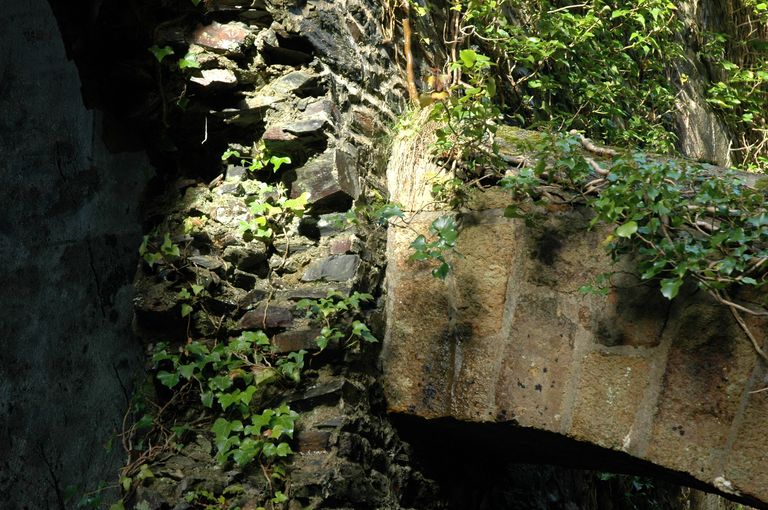

La batterie Robert est mentionnée dans l’Atlas de mise en état de défense des côtes de l’Empire français de 1858. Elle est classée en premier degré d’importance, son armement reste inchangé. L’état de la commission de défens des côtes en date du 7 février 1870, annexé au projet d’instruction pour la révision à faire de l’armement du littoral (Archives de l’Artillerie), mentionne les 12 pièces d’artillerie antérieures mais recommande l’installation de 2 canons marine rayés de 27 cm modèle 1864 et de 8 canons rayés de 30 cm modèle 1870. Quatre canons de 47 mm modèle 1885 à tir rapide sont proposés en 1889 sur une nouvelle plate-forme située à 13 m d’altitude en contrebas de la batterie principale et accessible par un escalier. Ils seront finalement mis en place sur la batterie principale en 1894. Ces canons à tir rapide mais d’une portée réduite ont pour rôle de lutter contre les torpilleurs. La caserne défensive estutilisée comme magasins de stockage (projectiles et matériel) pour la batterie à tir rapide. Le programme général de défense des côtes du 1er août 1922 prévoit l’installation de 4 canons de 75 mm modèle 1908, en place en février 1940 et récupérés en bon état par l’occupant. La batterie, très fortement dégradée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui en partie éboulée et recouverte de végétation mais les travaux de 1862 apparaissent clairement dans la maçonnerie : on distingue un appareillage plus ancien et un bandeau en moellons de grès jaune. On peine cependant à distinguer la longueur réelle de l’ouvrage qui atteignait 80 m en 1862. À titre de comparaison, la batterie Robert avant 1870 ne compte que 6 canons de moins que la grande batterie basse de Cornouaille.

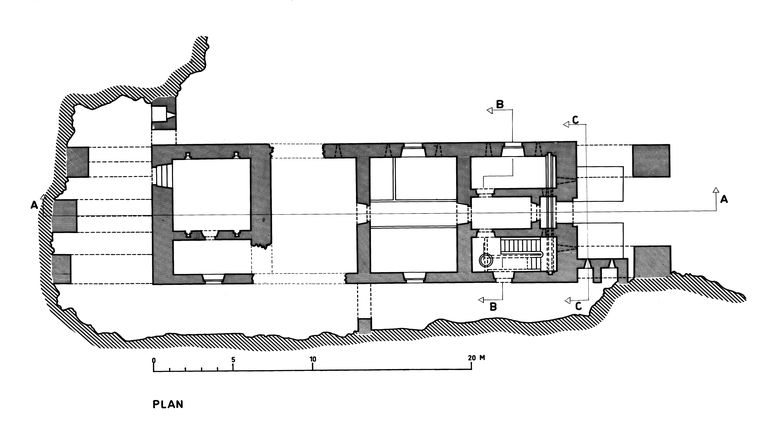

Une caserne défensive atypique

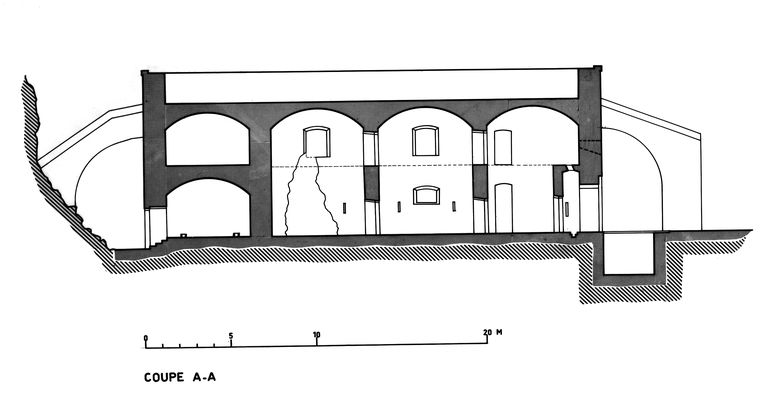

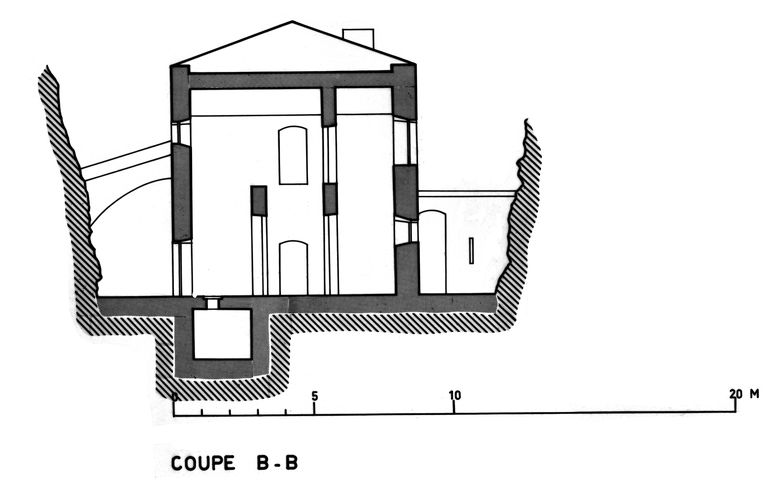

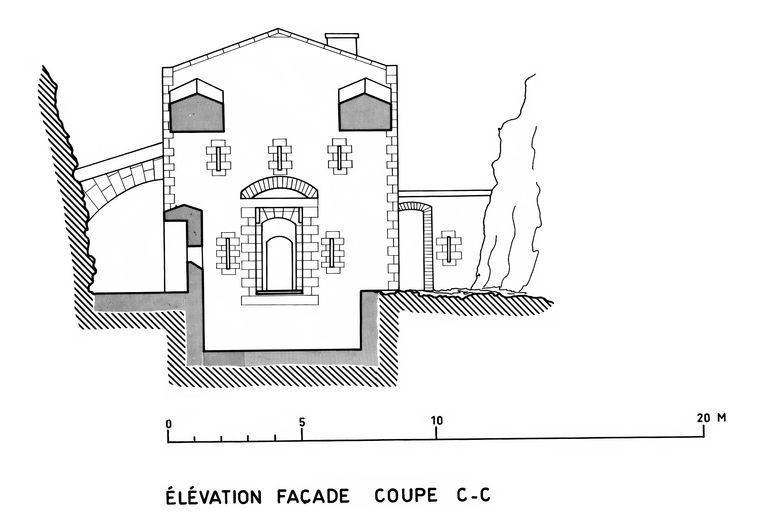

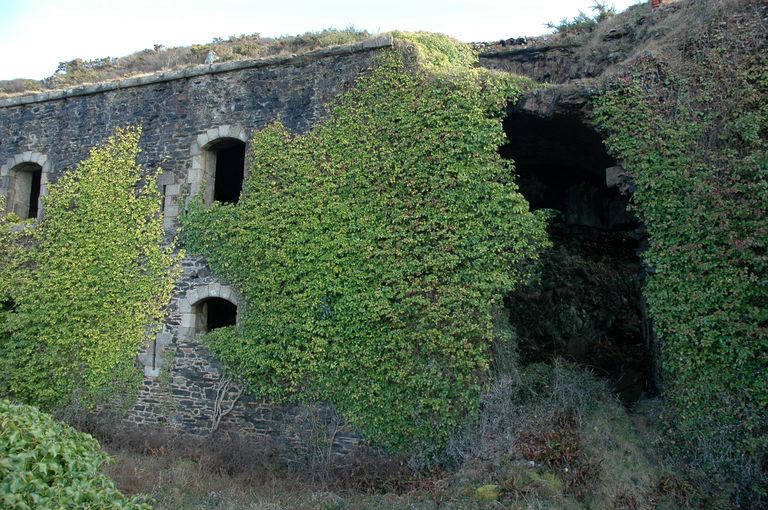

Le corps de garde crénelé n° 1 modèle 1846, issu des recommandations de la commission mixte d’Armement des côtes mise en place le 11 février 1841, fait place à une caserne défensive construite entre 1857 et 1859 en arrière de la batterie Robert. Elle doit permettre de loger les servants de la batterie soit, en théorie, pour 12 pièces d’artillerie, une garnison de 60 hommes et leur officier. Pour s’adapter à la configuration des lieux, le plan de l’édifice mélange les dispositions des corps de garde crénelés et des casernements des redoutes-modèles 1846 ce qui donne un résultat pour le moins singulier.L’édifice semble faire corps avec la falaise qui le protège à l’ouest des coups de plein fouet venant du large. Il est dépourvu de terrasse défensive – c’est un simple toit à deux pans à faible pente – car commandé par la falaise en arrière.

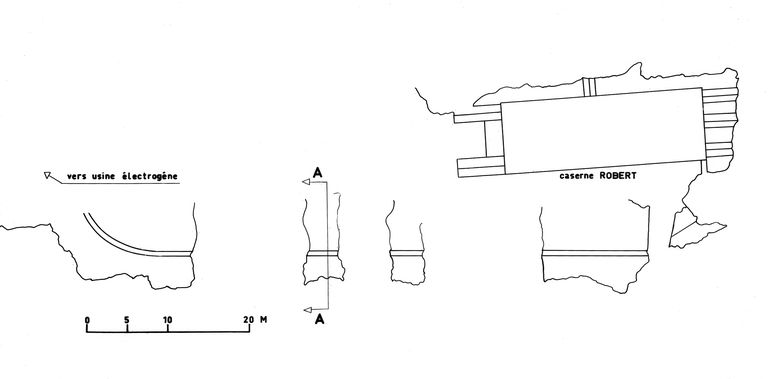

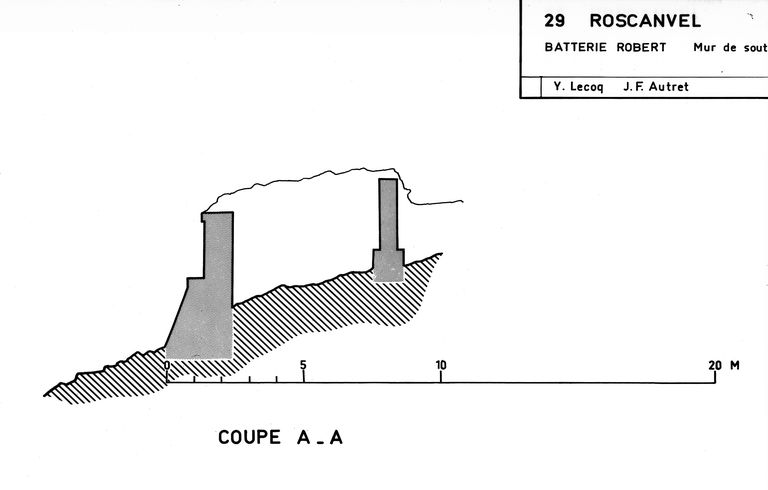

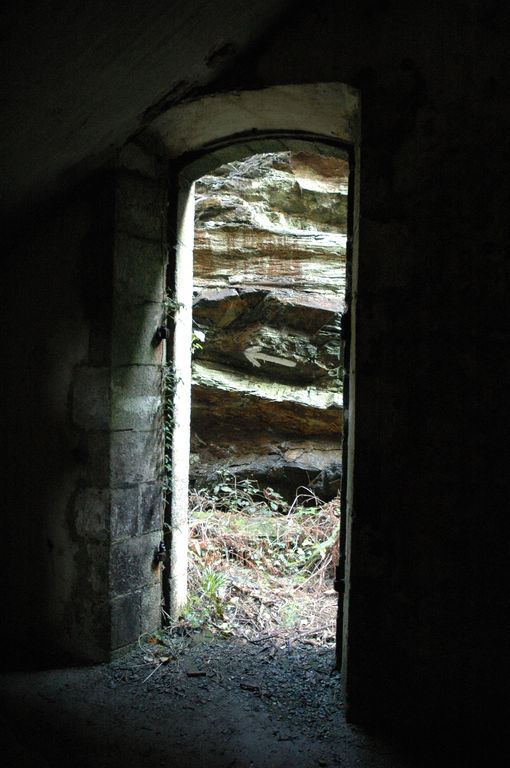

De plan rectangulaire orienté est-ouest, elle mesure 27 m de longueur pour 9 m de largeur et près de 10 m de haut. À l’intérieur, elle se compose de quatre grands volumes séparés par des murs de refend. Les quatre voûtes transversales sont contrebutées par des arcs-boutants extérieurs en demi-berceau : à l’est, deux arcs sur piliers, et à l’ouest, trois arcs prenant appui sur la falaise. Un sixième arc adossé à la falaise au nord s’appuie sur le mur central de refend. Deux murs défensifs percés de créneaux de fusillade isolent la partie arrière du bâtiment. Sur cette disposition particulière, Philippe Truttmann souligne "l’avantage d’isoler de l’humidité le terrain des locaux, de permettre à ceux-ci de recevoir de l’air et de la lumière par des ouvertures non exposées aux coups". Des latrines ont été aménagées à l’ouest dans cet espace clos. À l’est, l’entrée de la caserne est précédée d’un fossé sec de 2 m de profondeur que l’on franchit par un pont-levis à contrepoids. Une seconde entrée, de service, a été aménagée dans le mur défensif ouest afin de permettre un accès direct au magasin à poudre pour approvisionner les canons.

Dans la caserne, les volumes sont coupés par un plancher, ce qui donne environ 450 m² de surface utile, répartie sur deux niveaux. Un couloir central permet de distribuer les différentes pièces. D’est en ouest, on trouve au rez-de-chaussée, l’entrée dotée d’une porte, le vestibule d’entrée flanqué de créneaux de fusillade et d’un assommoir, la cage d’escalier permettant l’accès au premier étage, la cuisine, des magasins, un logement pour 16 hommes et le magasin à poudre ; à l’étage, des logements pour 48 hommes et la chambre du chef de poste. Enfin, une citerne, accessible par une trappe située dans la cage d’escalier, avec filtre et citerneau, alimentée par les eaux pluviales collectées sur la toiture, a été aménagée en sous-sol. Selon l’Atlas des batteries de côte, la capacité totale de la caserne est de 66 hommes dont un sous-officier et un officier. La défense rapprochée est rendue possible grâce aux 22 créneaux de fusillade – dont trois sur les murs défensifs, assurant un parfait flanquement. Si l’ensemble de la maçonnerie est en moellons, les ouvertures sont encadrées de pierre de taille de granite et une corniche faisant bandeau rappelle le cordon de la fortification classique.

Les évolutions du site de 1862 à nos jours

Le site, en vis-à-vis de la batterie du Grand Dellec, est choisi en 1884 pour installer une batterie de rupture casematée au ras de l’eau. Selon le plan-type en usage, on trouve deux chambres de tir avec cheminées d’aération verticales, un bassin-citerne, un magasin à munitions, une galerie et l’escalier d’accès. L’ensemble a été aménagé en 1888. Cette batterie est armée par deux pièces d’artillerie modèle 1870-1884 d’un calibre de 32 cm sur affûts spéciaux. Les casemates ont été désarmées en 1915 par la mer afin de récupérer les tubes pour l’artillerie lourde sur voie ferrée.

Au sommet de la pointe, une nouvelle batterie de bombardement en arc de cercle est aménagée en 1888. L’armement se compose de quatre canons de 32 cm de calibre modèle 1870-1884. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des troupes allemandes de l’armée de l’air (Luftwaffe) y installent une batterie de 3 pièces antiaériennes de 40 mm (ensemble codé C 334). Un projecteur de 150 cm est installé derrière le parapet de l’ancienne batterie tandis que la caserne sert à nouveau à loger des soldats.

En 1889, deux terrains ont été demandés par la Marine pour l’établissement d’un groupe de projecteurs (feu fixe de reconnaissance et feu de tir) orienté vers la "direction passant entre les Fillettes et la Basse Goudron". Deux projecteurs Mangin, l’un de 60 cm et l’autre de 90 cm, sont mis en place vers 1890. Ils nécessitèrent la construction de deux abris de jour et de combat, d’escaliers aménagés à flanc de falaise permettant l’accès et d’une usine électrique de première génération afin d’abriter la machine motrice. Un poste de commande a été installé un peu plus haut sur la falaise entre les abris de projecteurs et la caserne. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la caserne Robert a été malheureusement traversée de part en part par une bombe. Éventré, l’édifice se maintient cependant tant bien que mal en dépit de l ’absence totale d’entretien depuis 65 ans. La végétation et notamment le lierre quicouvrent les murs participent à la végétalisation du bâtiment qui semble désormais absorbé par la falaise. Durant l’été 2007 a eu lieu une importante campagne de déminage dans une ancienne soute à munitions de labatterie haute : 1 500 obus de 40mm allemands ont ainsiété neutralisés "par pétardage". Ce terrain militaire nommé "fort du Robert" [sic] a été transféré au Conservatoire du littoral en 2009".

(Lécuillier Guillaume, 2011)

Lécuillier Guillaume (dir.), Jean-Yves Besselièvre, Alain Boulaire, Didier Cadiou, Christian Corvisier, Patrick Jadé. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes, éd. Presses Universitaires de Rennes, coll. Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

-

Période(s)

- Principale : milieu 19e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1850, porte la date, daté par source

- 1851, daté par source

- 1857, daté par source

-

Murs

- granite

- schiste

- moellon

- pierre de taille

- grand appareil

- moyen appareil

- maçonnerie

-

Toitsgranite en couverture, tuile, matériau synthétique en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesrez-de-chaussée, 1 étage carré

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- extrados de voûte

- toit à deux pans

-

Typologiescaserne défensive voûtée à l'épreuve de la bombe

-

État de conservationdésaffecté, mauvais état, inégal suivant les parties, envahi par la végétation

-

Techniques

- peinture rupestre

-

Représentations

- tête humaine

- buste

- soldat

-

Mesures

- l : 27 cm

- la : 9 cm

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié

Il s'agit d'un site historique appartenant au Conservatoire du littoral.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de la Marine. Brest. Rapport Pinczon du Sel. Livre IV. Le Mur de l´Atlantique la côte de la Manche et de l´Atlantique du Mont Saint-Michel à Laïta. 1947-1948.

p. 163

Annexes

-

Etude de l'ensemble fortifié de la pointe Robert à Roscanvel par Philippe Truttmann

-

Annexe n°2

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fait partie de

Batterie d'artillerie casematée de 32 cm, Pointe Robert (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe Robert

Batterie de 47 mm à tir rapide (4 canons M de 47 mm modèle 1885 TR sur affûts M modèle 1885 crinoline), Pointe Robert (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe Robert

Batterie de rupture (2 canons M de 32 cm modèle 1870-1881) puis batterie à tir rapide (6 canons de 65 mm.), à l'Est du fort Robert, Ravin du Stiff (Roscanvel)

Lieu-dit : Ravin du Stiff

Adresse : à l'Est du fort Robert

Batterie haute (4 canons M de 32 cm modèle 1870-1884) (Cr 334), Pointe Robert (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe Robert

Groupe de 2 projecteurs de 60 cm et 90 cm et usine électrique, au ras de l'eau, Pointe Robert (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe Robert

Adresse : Au ras de l'eau

Réduit, année "1854" dit "Réduit de Quélern" (Roscanvel)

Lieu-dit : Quélern

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.