Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Roscanvel

-

Lieu-dit

Quélern

-

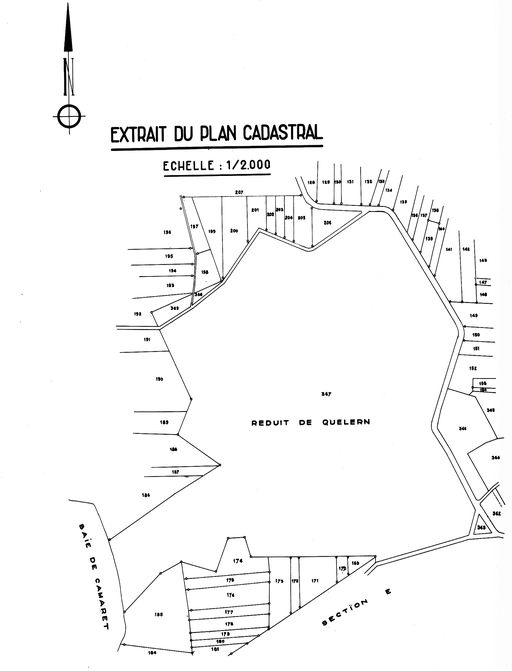

Cadastre

E

238

-

Dénominationsfort, réduit

-

AppellationsRéduit de Quélern

-

Parties constituantes non étudiéescorps de garde, caserne, escalier, latrine

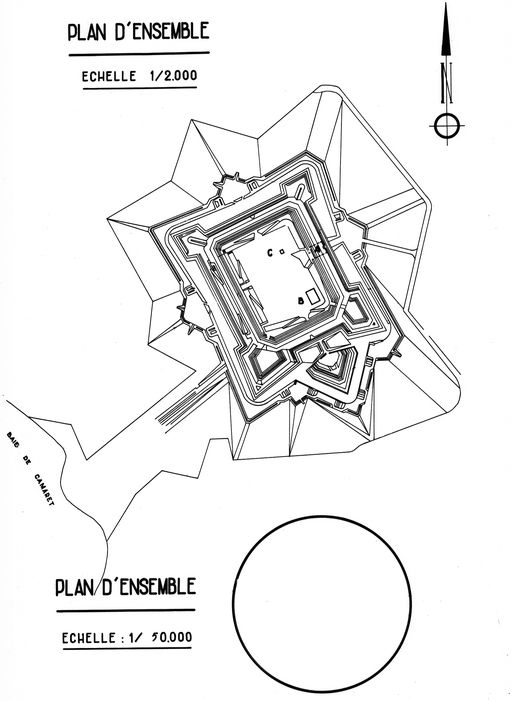

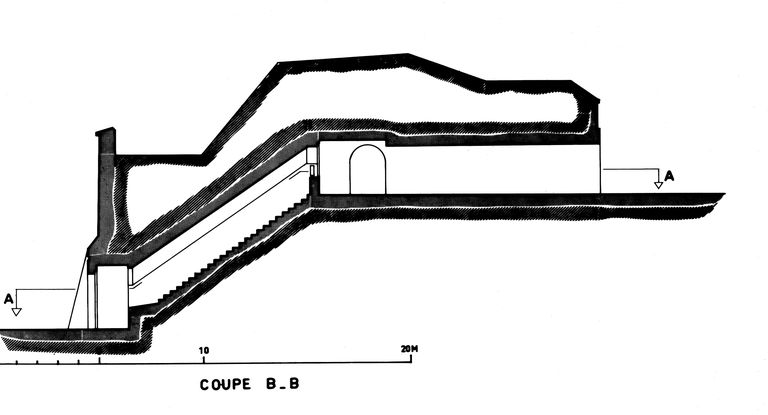

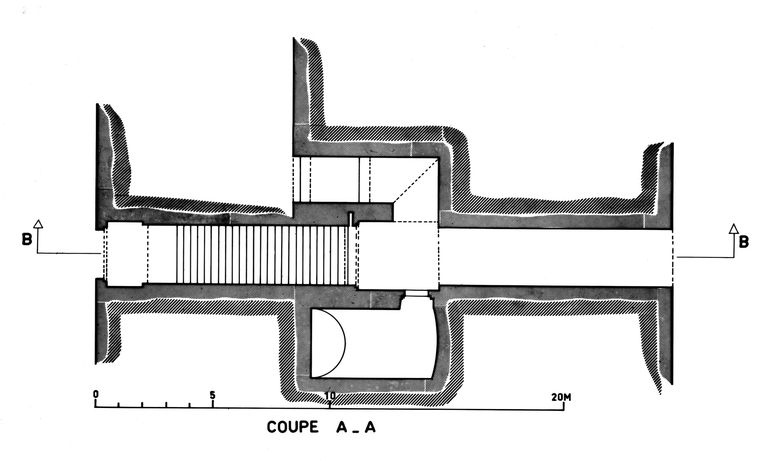

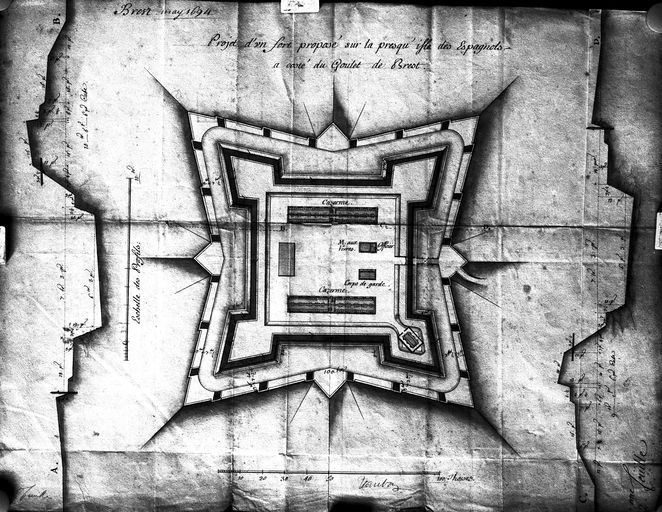

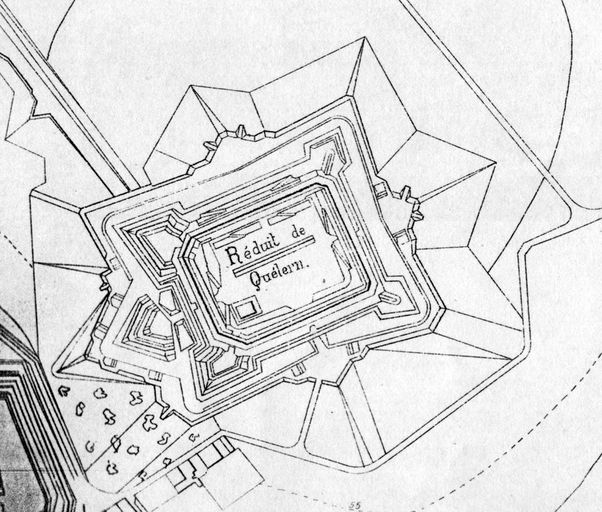

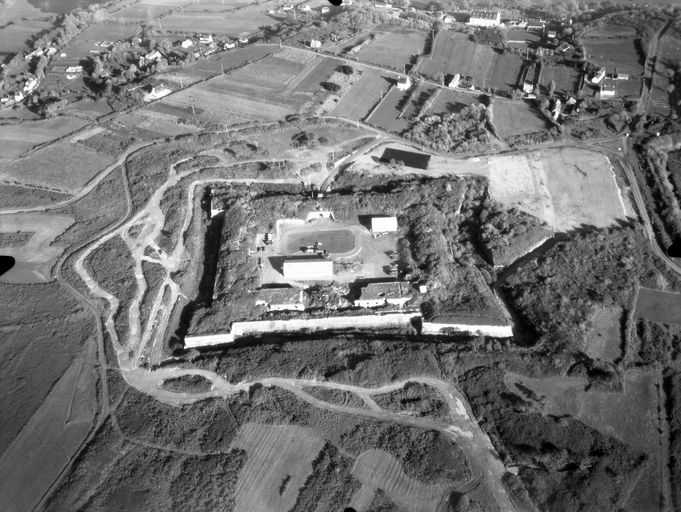

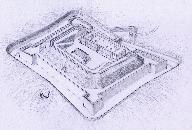

L´ouvrage situé au sommet du plateau de Quélern à 50 m au-dessus du niveau de la mer affecte la forme d´un rectangle bastionné dont Vauban avait dressé le plan dès 1694 (quoique ce dernier fût de forme carrée et l´entrée au nord). Il est resté inachevé à l´exception du front sud qui avait été intégré au retranchement vaubanien. Programmé en 1847, le réduit, d´une capacité de 621 soldats, a été finalement construit de 1852 à 1856 sur des plans s´approchant de ceux des redoutes-modèles mis en oeuvre à Houat et Hoëdic. Le pied de l´escarpe a été directement fondé sur le massif rocheux.

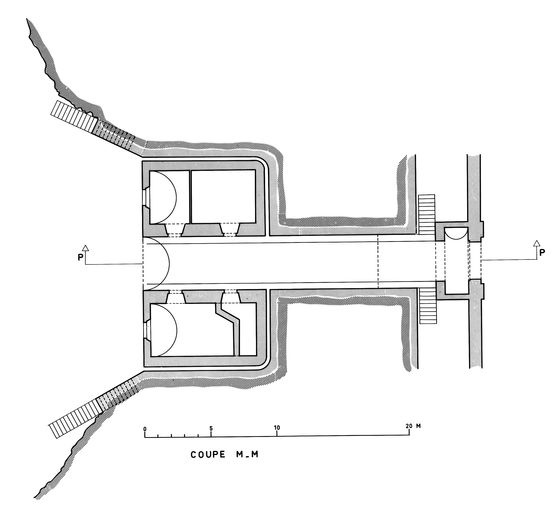

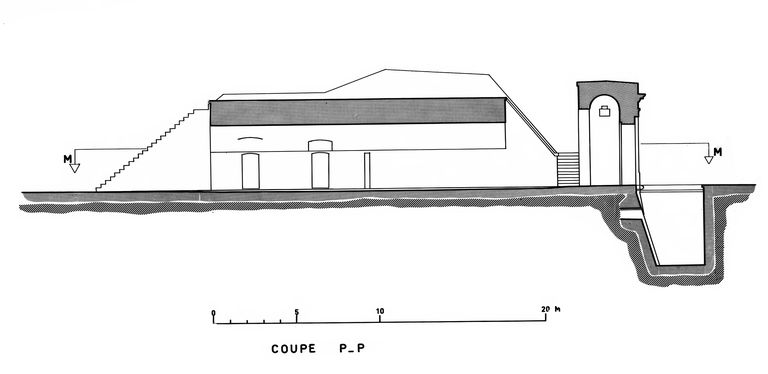

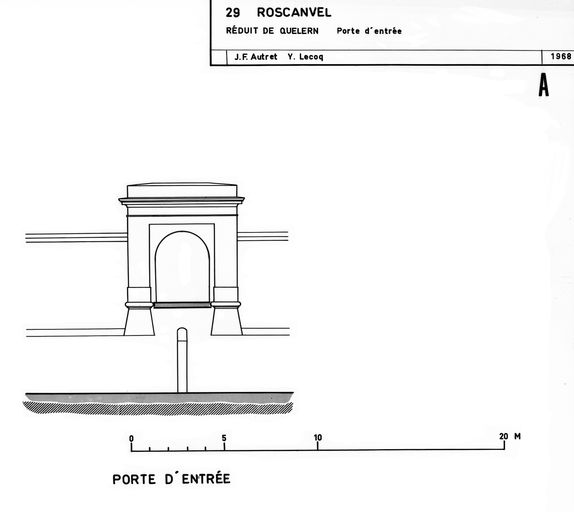

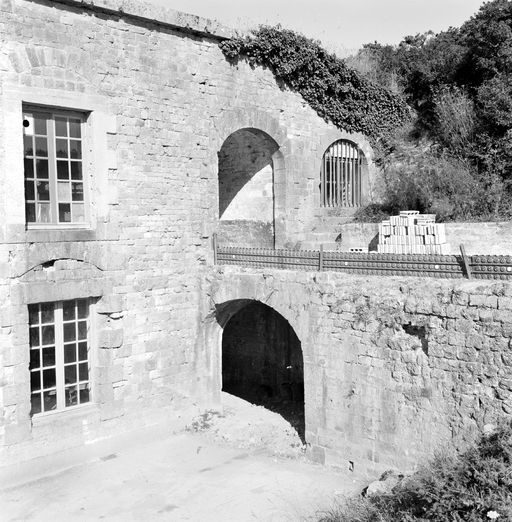

Après avoir traversé successivement le glacis, le chemin couvert, la place d´armes et franchi le fossé sec, on pénètre dans le réduit par la porte monumentale (à pont-levis "à la Poncelet") datée de 1854. De part et d´autre du passage voûté se trouvent deux corps de garde. Face à l´entrée se dresse la caserne Mesmond casematée à deux niveaux habitables (rez-de-chaussée et sous-sol) et dans la cour au sud un magasin à poudre d´une capacité de 45 t daté de 1853 (un second magasin à poudre dit, "de la gauche des lignes", construit en 1857, est visible à l´extérieur de l´enceinte militaire entre le réduit et la caserne Sourdis). Au sommet de l´escarpe, un important rempart de terre de 3 m d´épaisseur protège l´intérieur de la cour tout en permettant l´accès à la banquette de tir et au chemin de ronde protégé par le parapet. En 1870, 58 pièces d´artillerie dont 8 mortiers composent l´armement du réduit et des lignes de Quélern. Une partie de cet armement était destinée à être disposée sur les terre-pleins intérieurs des deux bastions sud accessibles par une poterne ; des embrasures sont également visibles dans le parapet au nord (entourées de créneaux de fusillade de type archère). Un magasin à poudre enterré modèle 1874 - aujourd’hui détruit - est également bâti vers 1879. Deux batteries de côte aménagées dans la décennie 1880 (chronogramme 1883-1884) complètent le dispositif à l´extérieur du fort : il s´agit de la batterie de la droite des lignes de Quélern (canons de 24 cm de calibre) et de la batterie de Tremet (canons de 19 cm puis 24 cm à tir rapide) accompagnées chacune de leur batterie annexe (4 canons de 95 mm).

Des communards ont été internés au réduit de Roscanvel, sur l´île Trébéron et dans des pontons flottants mouillés en rade de Brest dès juin 1871. Élisée Reclus y fera un bref séjour : "la besogne de l´interrogatoire avance un peu ; sur mille captifs que nous sommes à Quélern, plus de deux cents ont subi leur examen ; un seul a été libéré, par ordonnance de non-lieu, je suppose". Parmi eux se trouvent également des hommes et femmes qui ont participé aux insurrections de 1870-1871 en Algérie.

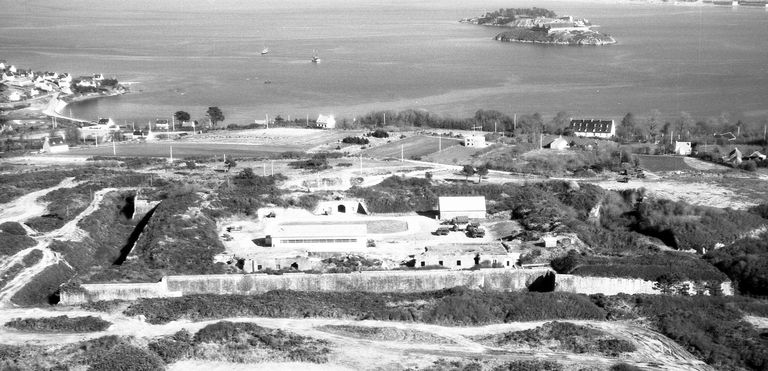

Dépôt de munitions et de matériels pour les Allemands, l´ancien réduit codé C 1 était défendu par une batterie antiaérienne composée de quatre canons de 75 mm en remplacement de celle que les Français avaient sabotée en juin 1940. Les fortifications de Quélern intégrées dans le dispositif défensif allemand sont numérotées de C 36 (à l´est) à C 39 (à l´ouest) ; on y compte deux casemates bétonnées (dont une de type 671 défendant l´anse de Camaret) et une quarantaine d´emplacements de mitrailleuse. L´ensemble de la position a été fortement bombardé par l´aviation alliée le 3 septembre 1944 : un déluge de feu s´abat sur la fortification et le casernement est touché de plein fouet. La porte de Camaret et la poterne est, dite porte de Crozon, sont également détruites. Les lignes de Quélern tenues par des troupes de parachutistes allemands tombent finalement le 19 septembre et le General der Fallschirmtruppe Ramcke, commandant de la Festung Brest, réfugié dans le magasin à poudre sous roc de la batterie des Capucins, se rend aux troupes américaines.

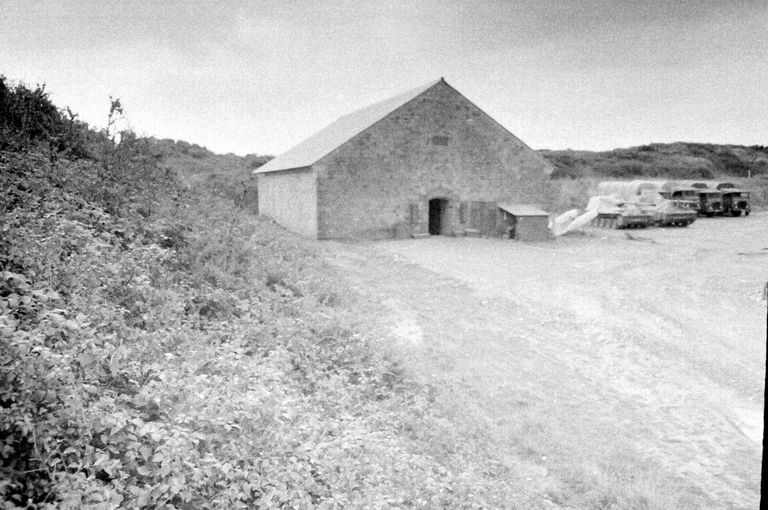

Entre 1964 et 1986, le réduit et les lignes toutes proches sont utilisés comme terrains d´entraînement par les soldats du Centre d´entraînement commandos de Quélern. De cette période subsistent encore quatre engins blindés de reconnaissance Panhard équipés de canon de 90 mm ; un cinquième blindé est visible à proximité de la batterie haute de Robert. Aujourd’hui, le réduit de Quélern abrite le Centre parachutiste entraînement opérations maritimes, qui est le service Action de la direction générale de la Sécurité extérieure. L´accès au réduit, aux lignes et à la caserne Sourdis est donc interdit".

(Guillaume Lécuillier, 2009 in Les Fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal, 2011).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : milieu 19e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1694, daté par source, porte la date

- 1852, daté par source

- 1853, daté par source

- 1854, daté par source

- 1855, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastieningénieur militaire attribution par sourceLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

-

Murs

- granite moellon

- pierre de taille

-

Toitsterre en couverture

-

Planssystème bastionné

-

Couvertures

- terrasse

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

Il s'agit d'un site en terrain militaire : l'accès est interdit sans autorisation préalable.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

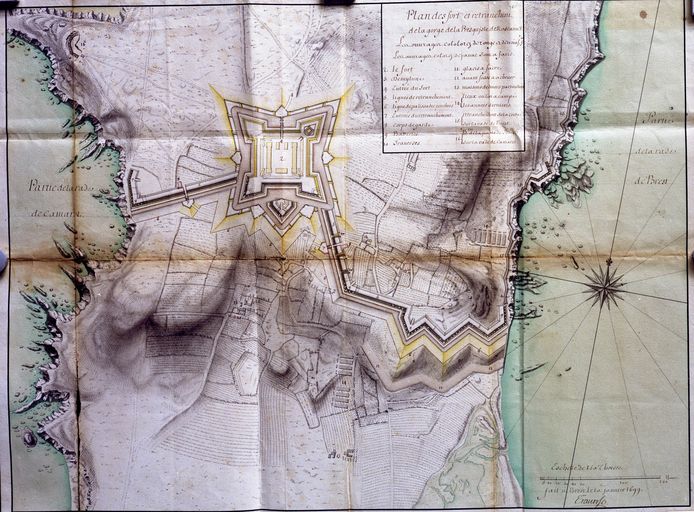

PETER (J), préface de Jean Meyer, Vauban et Brest. Dossier. Une stratégie modèle de défense portuaire, 1683-1704, Paris, Economica et Institut de Stratégie Comparée, 1998, 320 p. Le Fort et le retranchement de Roscanvel : Le premier plan tracé par Vauban de la presqu´île de Roscanvel et du retranchement de l´île de Quélern est daté de 1689. Selon Vauban, la presqu´île faisait 2 800 toises de long sur 1 000 à 1 200 de large, entourée de la mer de tous côtés. Dès cette époque, l´idée de Vauban fut de faire de la presqu´île, en raison de son exceptionnelle position stratégique, de sa configuration géographique et de sa proximité de Brest, un territoire inviolable grâce à un système de défense tous azimuts. Selon Vauban, "ce fort est d´autant mieux placé que le terrain par lequel on peut y aborder forme une espèce de glacis naturel. Il y a néanmoins une partie devant la branche droite du retranchement qui ne peut être découverte ni du retranchement ni du bastion droit du fort ni de celui de la gauche. Il faudrait faire un transport de terre assez considérable pour remédier à ce défaut". Pour protéger le derrière des batteries établies tout autour de la presqu´île fortifié de Quélern, en particulier celles de la pointe des Espagnols, de Beaufort, de Cornouaille, de Kerviniou, du Capucin, de Trémet, un système de retranchements et de fossés d´environ 400 toises de long, complété au centre par l´édification d´un fort carré bastionné puissant, fut conçu par Vauban pour fermer le pied de la presqu´île dans sa partie la plus resserrée. Le projet de Vauban consistait à édifier un fort de terre de quatre bastions de 120 toises de polygone ou environ, de couvrir le front de l´entrée pour les soldats et les officiers, et un hangar derrière pour serrer les affûts et les armes. En avril 1694, Vauban écrivait à propos du fort dont la construction lui paraissait absolument indispensable : "Le retranchement tracé, il y a cinq ans, ne suffirait pas pour défendre la presqu´île et serait à charge et très dangereux à défendre, à charge parce qu´il faudrait 2 000 ou 3 000 hommes pour le border suffisamment, et dangereux parce que, s´il était forcé, il ne s´en sauverait pas un seul homme. Capable de tenir 400 ou 500 hommes, ce fort pourrait se faire en fort peu de temps, spécialement si on ne le fait que de terre, bien fraisé et palissadé avec un petit chemin couvert, et épargnerait là de fort grosses gardes". Selon le projet de Vauban du 23 avril, la construction d´un fort sur la presqu´île des Espagnols était estimée à 94 164 livres dont 11 000 pour les dépenses extraordinaires "à cause du roc". D´après Vauban, "il faut y ajouter une redoute et une demi-lune" qui portaient la dépense à 40 000 écus (120 000 livres). Compte tenu de l´état des finances, ces dépenses plus considérables encore que celles des batteries ne pouvaient être prises en compte par le Roi. Tableau du coût du fort de Roscanvel (23 avril 1694) (Génie, article 8, section 1 : Brest, carton n° 1, n° 24) Circuit : 25 314 livres. Gazon : 7 000 livres. Palissades : 10 000 livres. Couverts : 10 000 livres. Dépenses extraordinaires : 11 000 livres. Redoute et demi-lune : 26 000 livres. Total : 120 114 livres. Le 9 mai, Vauban estimait indispensable pour la défense de Brest de construire le fort de Roscanvel : "On pourrait le faire tout entier cette année ou du moins le mettre en sa totale perfection pour la prochaine". Vauban ajoutait : "Je suis persuadé que ce fort, la façon des batteries et une bonne garde au Conquet mettraient toutes choses dans une parfaite sûreté à Brest". Le 4 juin, "le Roi n´était pas en mesure de faire le fort de Roscanvel même si cela évite une grande dépense pour fermer la batterie du côté de Léon". Le 17 décembre, Le Peletier écrivait à Vauban : "Si l´on ne peut pas construire le fort entier, je serai d´avis de faire au moins le polygone qui regarde la gorge de la presqu´île et les deux branches de retranchement jusqu´à la mer. Cela diminuerait la dépense de moitié et je croirai 20 000 écus (30 000 livres) très bien employés à cet ouvrage". Le 12 mars 1695, Vauban écrivait à Barbézieux : "Vous trouverez ci-joint la proposition de M. de Nointel touchant le fort de Roscanvel que le Roi a assez approuvée sans être toutefois déterminée. M. de Nointel fait tout ce qu´il peut pour le service du Roi. C´est en partie l´effet de mes exhortations pendant la campagne dernière au moyen de quoi, s´il tient parole, nous achèverons ce qu´il y a de plus pressant à Brest, et peut-être au château du Taureau et à la Conchée (Génie : F° 31, tome 8)". Le 6 juin Vauban écrivait à Pont chartrain : "Le retranchement de Roscanvel commencé depuis le 20 mai avance considérablement. La presqu´île se trouvera coupée tout d´un coup. On achèvera ensuite d´entreprendre le circuit du fort. Le terrain est dur comme du plomb, pierreux et plein de rochers, mais il se soutient droit comme une muraille". Le 24, Vauban écrivait : "Nos ouvrages de Roscanvel vont fort bien". Le 15, Pontchartrain écrivait à Vauban : "le Roi n´a aucune inquiétude sur le travail de la péninsule de Roscanvel et la pointe des Espagnols qui est entré de bonnes mains". Selon le mémoire de Vauban du 15 juillet, "on travaille très vivement au retranchement de Roscanvel accommodé au fort qui s´y doit bâtir, à la construction duquel nous ne commencerons à travailler qu´après que le retranchement sera tout à fait achevé. Comme la certitude des fonds de cette année n´est venue que fort tard, je ne me suis pas vu assez de temps pour pouvoir entreprendre de mettre ledit fort en défense assez tôt, mais bien le retranchement, de manière toutefois, qu´en le faisant, je ne laisse pas d´élever l´un des côtés du fort. Cependant, comme je ne puis compter pour cette année que sur le retranchement et qu´il est d´une nécessité absolue de pouvoir garder cette presqu´île, que l´ennemi entre ou entre pas dans le goulet, j´ai pris le parti de le faire très bon. C´est pourquoi, j´ai donné 4 toises de largeur à son fossé sur 2 de profondeur, le terrain étant ferme, et la plus grande partie du roc qui se soutient très bien ; on ne lui a donné que très peu de talus, d´où il s´en suit qu´il n´y a homme qui puisse entrer ni sortir dudit fossé sans échelle. Ce retranchement est de plus fraisé et palissadé. Comme votre Majesté le verra par son profil, le parapet aura 12 pieds d´épais et sera très bien gazonné ou plaqué devant et derrière. Ce qui est la même chose. Il sera de plus garni de bonnes batteries sur les angles saillants et sur les flancs. On voit de là le pays devant soi jusque bien au-delà de l´extrême portée du canon. Cela, joint à l´aplanissement des haies et fossés et à quelques bouts de retranchements que je ferai faire en moins de 15 jours sur les anses plus abordables du côté de la rade, nous mettra en état de conserver cette presqu´île comme une place, ce qui assurera la rade et le goulet, qui est le moyen unique et certain pour empêcher le bombardement de Brest". Fin juillet, la disposition du fort et des retranchements de Roscanvel avait fait grand plaisir au Roi qui ne pouvait s´empêcher de demander : "A combien se monte la dépense jusqu´à présent ? ". Au cours de l´année 1695, les fonds accordés par le Roi pour le retranchement de Roscanvel, qui faisait 540 toises de long, s´élevèrent à 57 000 livres. Les batteries des deux côtés du retranchement prévues par Vauban, l´une du côté de la rade de Brest et l´autre du côté de celle de Camaret, étaient faites. Elles devaient être servies durant l´hiver par 42 maîtres canonniers, canonniers et aide-canonniers de la marine. Selon le projet de Traverse de 1696, le fort qui n´était toujours pas fait était conçu pour recevoir une garnison de 500 hommes (Génie, article 8, section 1 : Brest, carton n° 1, n° 35). Le 16 mars 1697, Traverse se proposait d´abattre une série de maisons du côté de Roscanvel et de raser les haies terrassées. S´agissant des maisons, le Roi préconisait la plus grande circonspection. Le 10 janvier 1699, le plan de l´ingénieur Traverse représentait les batteries faites au bout des deux retranchements, côté rade de Camaret et côté rade de Brest, ainsi que le fort à quatre bastions projeté par Vauban qui comportait une demi-lune devant le côté de la terre (Génie, article 8, section 1 : Brest, carton n° 1, n° 38)". A la suite de son voyage d´inspection des places maritimes de Normandie et de Bretagne effectué en juillet 1700, Le Peletier écrivait à Vauban à propos de la défense de Brest : "J´ai vu toutes vos batteries qui me paraissent parfaitement bien disposées sur le goulet pour en empêcher l´entrée. Il est fâcheux que celle de Léon soit si fort commandée par les hauteurs de sa droite et de sa gauche. Il est vrai que ces batteries ne doivent pas être considérées comme des places qu´on doive se proposer de mettre en état de soutenir des attaques dans les formes. Portzic et la pointe des Espagnols font un très bel effet, mais rien n´est mieux imaginé pour la sûreté de toutes les batteries de la côte de Cornouaille et pour la conservation d´une lieue de terrain très utile et très avantageux que le fort de Roscanvel et les retranchements qui se répandent à droite et à gauche jusqu´à la mer. Je cois qu´il est très important d´achever ce fort. J´ai vu aussi la tour de Camaret qui a fait ses preuves, après lesquelles on ne peut pas douter de son utilité. Je la trouve si bien placées que je ne voudrais que vous lui eussiez donné un peu plus d´étendue (Archives Nationales : Fonds Rosanbo, 161 Mi 32, n° 14) (p. 285)".

p. 277-281 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

Annexes

-

Les ouvrages de Quélern par Philippe Truttmann, septembre 1972 (ycompris lignes, réduits, caserne Sourdis et bâtiments divers)

-

Le réduit de Quélern par Philippe Truttmann, septembre 1972

-

Iconographie

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Caserne défensive, année "1857" dite "Caserne Robert" (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe Robert

Retranchements (4e quart 17e siècle) puis fortifications extra-urbaines (4e quart 18e siècle) de Quélern (Cr 36-39) (Roscanvel)

Lieu-dit : Quélern

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.