Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Roscanvel

-

Lieu-dit

Quélern

-

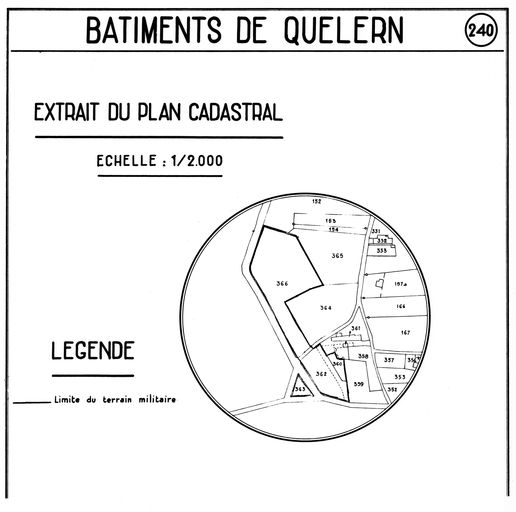

Cadastre

E

372-373

-

Dénominationsligne fortifiée

-

AppellationsLignes de Quélern, Retranchements de Roscanvel, Retranchement de Quélern

-

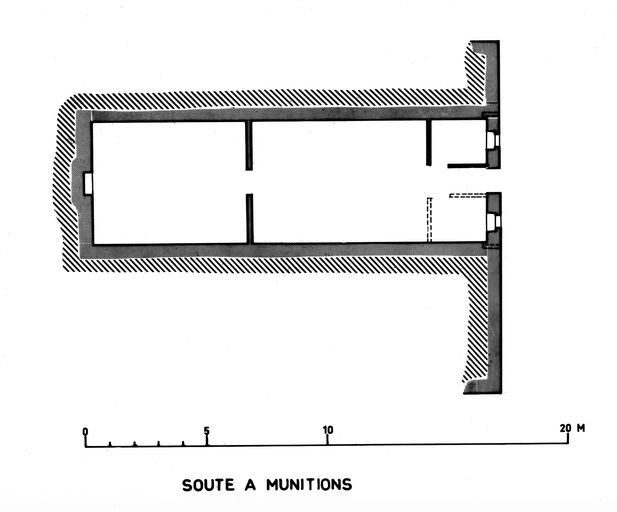

Parties constituantes non étudiéesbatterie, caserne, porte, blockhaus, casemate

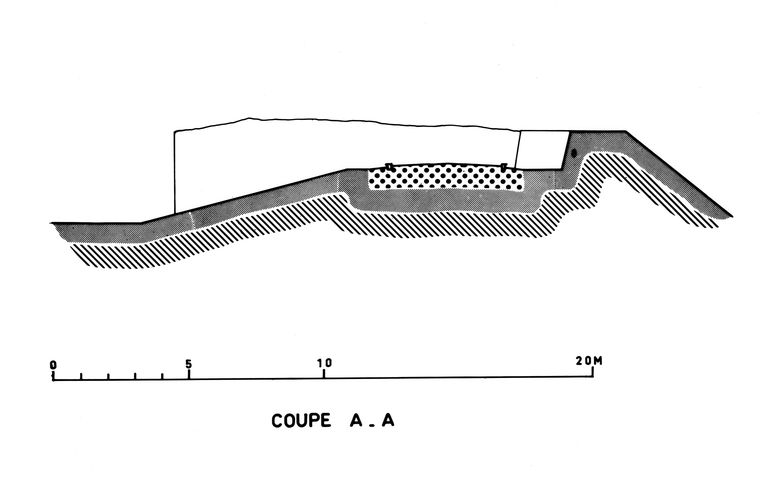

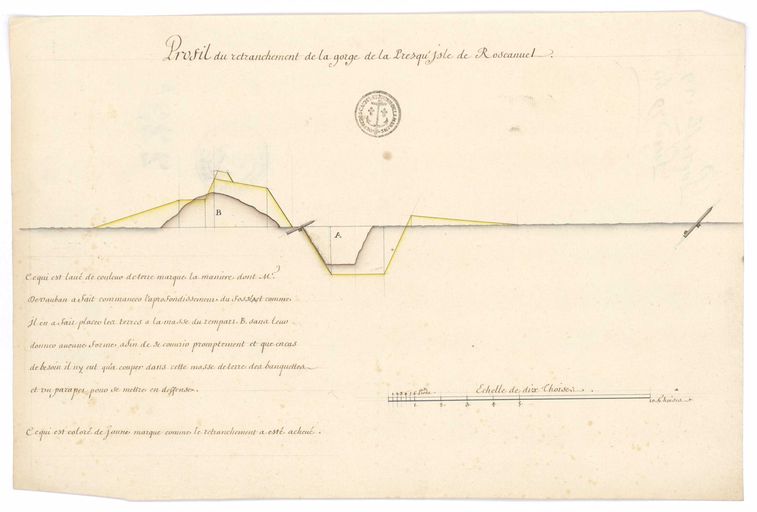

"On travaille très vivement au retranchement de Roscanvel accommodé au fort qui s’y doit bâtir, à la construction duquel nous ne commencerons à travailler qu’après que le retranchement sera tout à fait achevé. Comme la certitude des fonds n’est venue que fort tard, je ne me suis pas vu assez de temps devant les mains pour entreprendre de mettre ledit fort en défense assez tôt, mais bien le retranchement,de manière toutefois qu’en le faisant, je ne laisse pas d’élever un des côtés du fort. Cependant comme je ne puis compter pour cette année [1695] que sur le retranchement, et qu’il est d’une nécessité absolue de pouvoir garder cette presqu’île, soit que l’ennemi entre ou n’entre pas dans le goulet, j’ai pris le parti de le faire très bon. C’est pourquoi, j’ai donné quatre toises de largeur à son fossé sur deux de profondeur,le terrain étant ferme, et la plus grande partie du roc qui se soutient très bien ; on ne lui a donné que très peu de talus, d’où il s’en suit qu’il n’y a homme qui puisse entrer ni sortir dudit fossé sans échelle. Ce retranchement est de plus fraisé et palissadé. Comme votre Majesté le verra par son profil, le parapet aura douze pieds d’épais et sera très bien gazonné ou plaqué devant et derrière ce qui est la même chose. Il sera de plus garni de bonnes batteries sur les angles saillants et sur les flancs. On voit de là le pays devant soi jusque bien au-delà de l’extrême portée du canon. Cela, joint à l’aplanissement des haies et fossés et à quelques bouts de retranchements que je ferai faire en moins de 15 jours sur les anses plus abordables du côté de la rade, nous mettra en état de conserver cette presqu’île comme une place, ce qui assurera la rade et le goulet, qui est le moyen unique et certain pour empêcher le bombardement de Brest". Vauban au roi, 15 juillet 1695

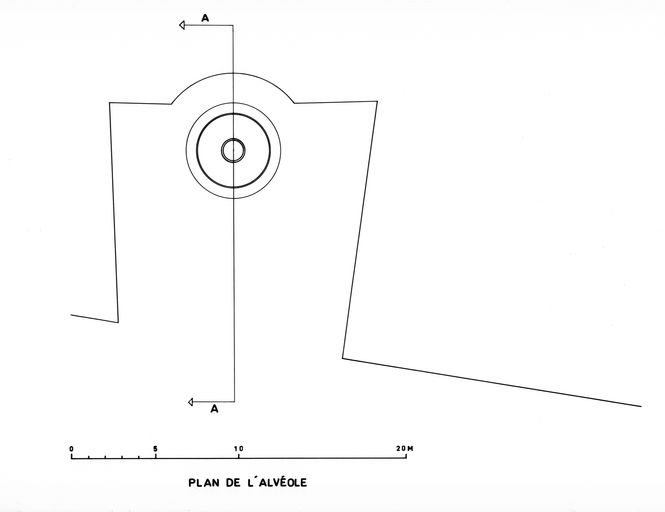

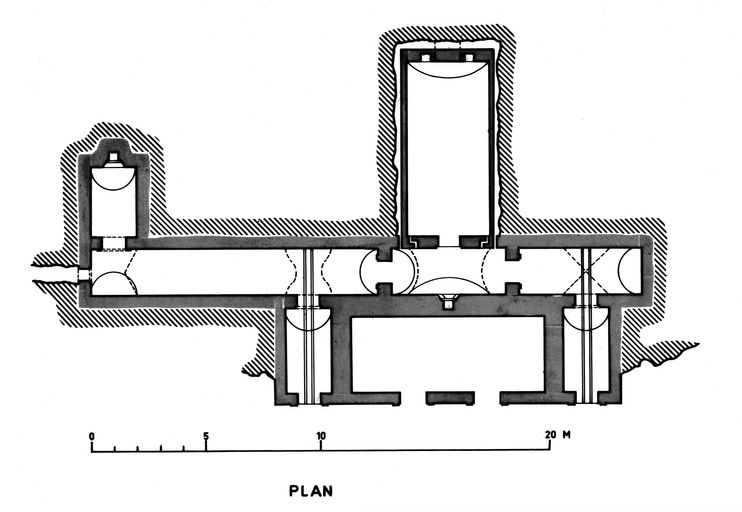

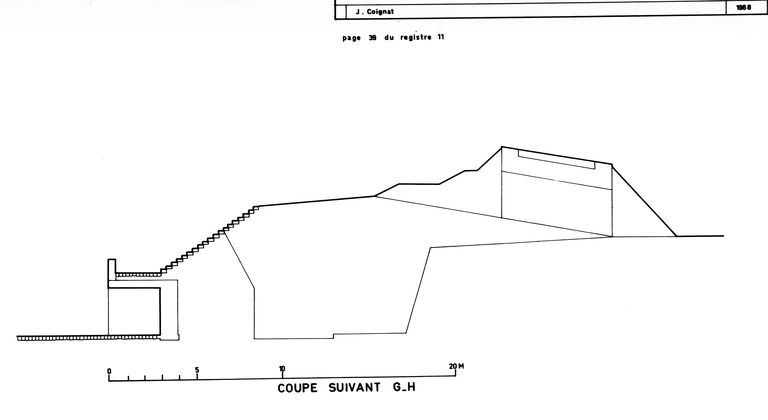

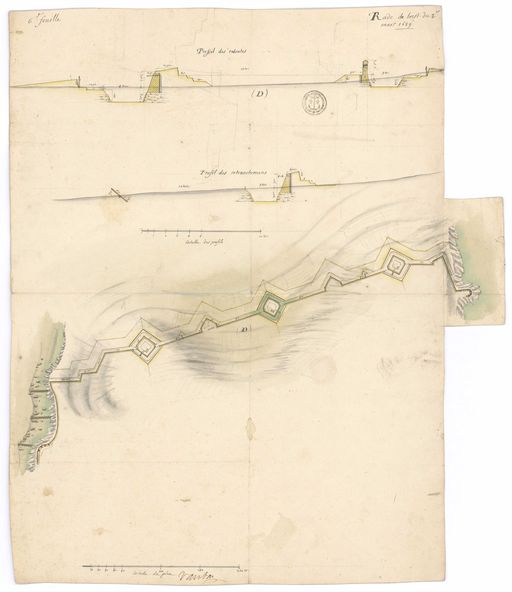

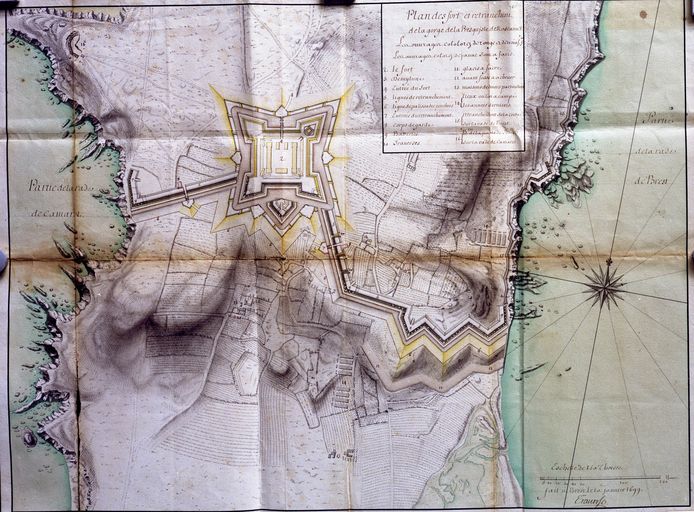

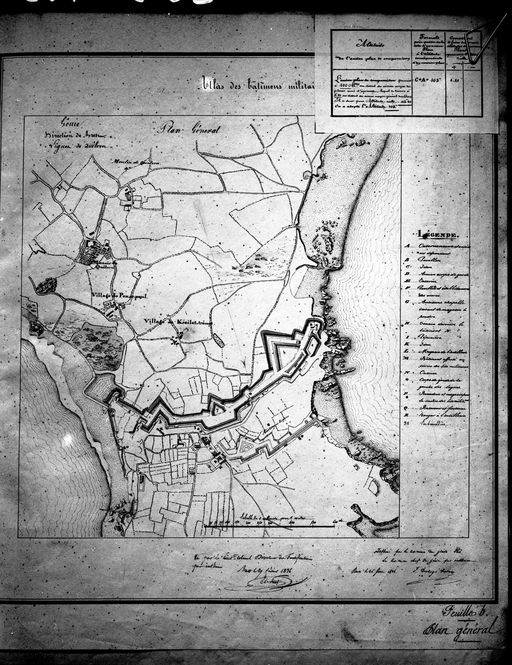

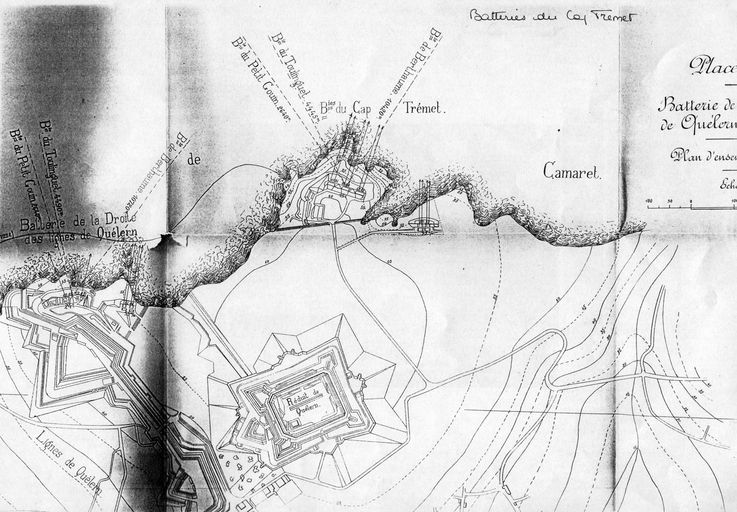

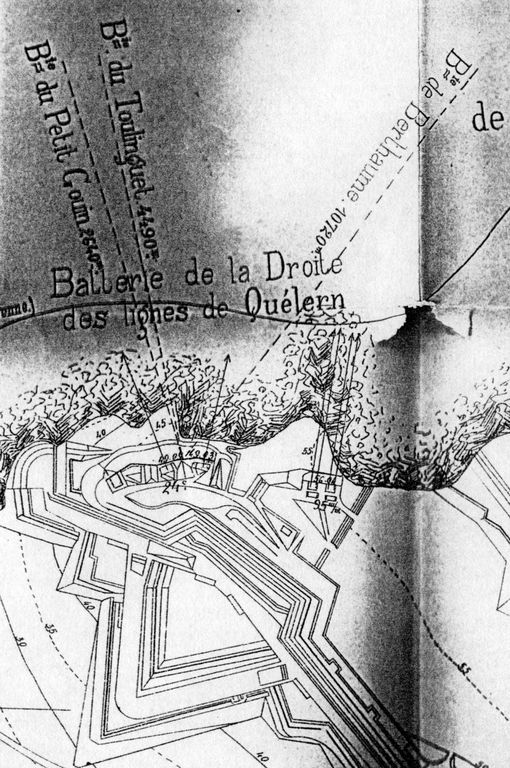

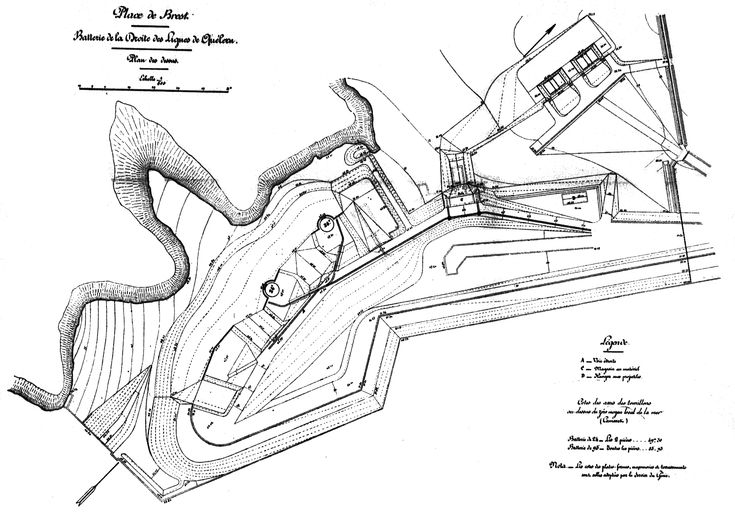

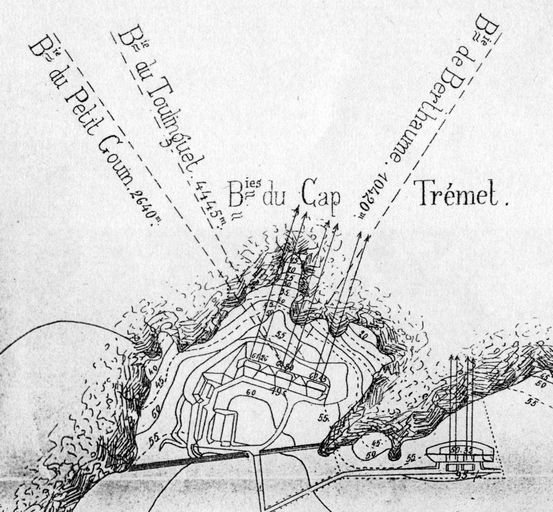

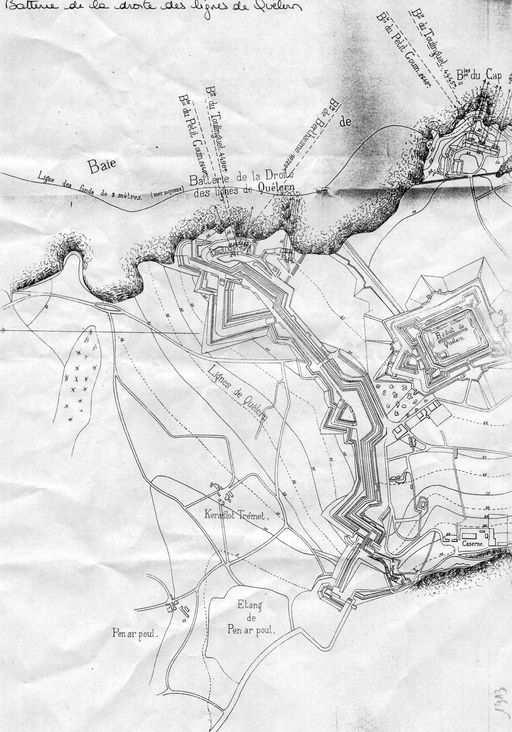

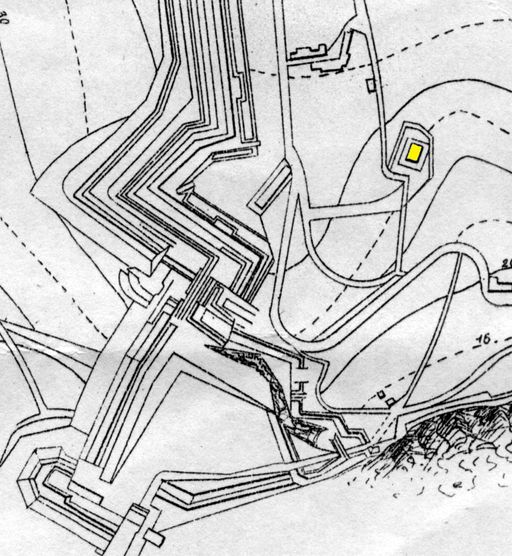

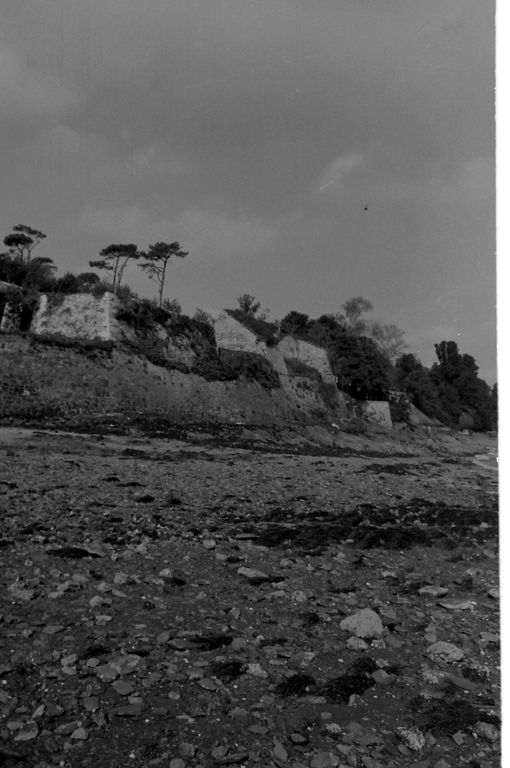

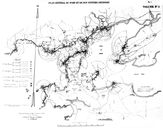

La question de la défense des batteries du goulet de Brest du côté de la terre (la "gorge") est aussi posée par Vauban. Lors de sa première inspection en 1683, l’illustre ingénieur choisit d’élaborer pour le goulet un nouveau plan type d’ouvrage : une grande batterie basse fortifiée latéralement par des branches tombantes crénelées, surmontée d’une batterie haute de bombardement, elle même protégée par une enceinte et une tour faisant réduit (ou "redoute carrée" dans le langage vaubanien). Ce nouveau modèle n’est appliqué qu’au Mengant (achevé dès 1687) mais les sources archivistiques témoignent de projets identiques pour les batteries de Cornouaille et de la pointe des Espagnols. L’étalement des crédits donne à Vauban le temps d’échafauder un nouveau plan pour la défense des batteries du goulet. Pour protéger les sept batteries de la côte sud, dite côte de Cornouaille, d’une attaque à revers, il propose en 1689 une nouvelle solution qui prend la forme d’un retranchement linéaire continu soutenu par trois redoutes afin, de "couper la gorge de la presqu’île de Roscanvel, pièce très dangereuse pour Brest". "Toutes celles [les batteries] de Cornouaille étant fermées par le seul retranchement de Roscanvel, seraient bien sûres dans peu de jours, mais non celles de Léon qu’il est nécessaire de fortifier séparément, du moins les principales". Ainsi, pour des raisons évidentes d’économie et d’adaptation au terrain -"la presqu’île" - qui rappelle les éperons barrés antiques, l’ingénieur privilégie la défense globale à celle du local. Mais ce projet est une nouvelle fois remanié au début de l’année 1694 : "Le retranchement tracé il y a cinq ans, ne suffirait pas pour défendre la presqu’île et serait à charge et très dangereux à défendre, à charge parce qu’il faudrait 2 000 ou 3 000 hommes pour le border suffisamment, et dangereux parce que, s’il était forcé, il ne s’en sauverait pas un seul homme. Capable de tenir 400 ou 500 hommes, ce fort pourrait se faire en fort peu de temps, spécialement si on ne le fait que de terre, bien fraisé et palissadé avec un petit chemin couvert, et épargnerait là de fort grosses gardes". Dans une relation à Barbezieux en juillet 1694, Vauban évoque le campement à Quélern dès juin, à 5 ou 600 pas de l’endroit de l’attaque plage de Trez Rouz, d’un bataillon de troupe de marine à 8 compagnies soit plus de 750 hommes, ainsi qu’un autre à Crozon (ce dernier doté d’un équipage d’artillerie en 1695). Ces campements sont renouvelés de juin à septembre 1695 et les troupes doublées. Ces troupes ont vraisemblablement servi de main-d’œuvre pour le creusement des fossés : "Le terrain est dur comme du plomb, pierreux et plein de rochers, mais il se soutient droit comme une muraille" (Vauban, juin 1695).

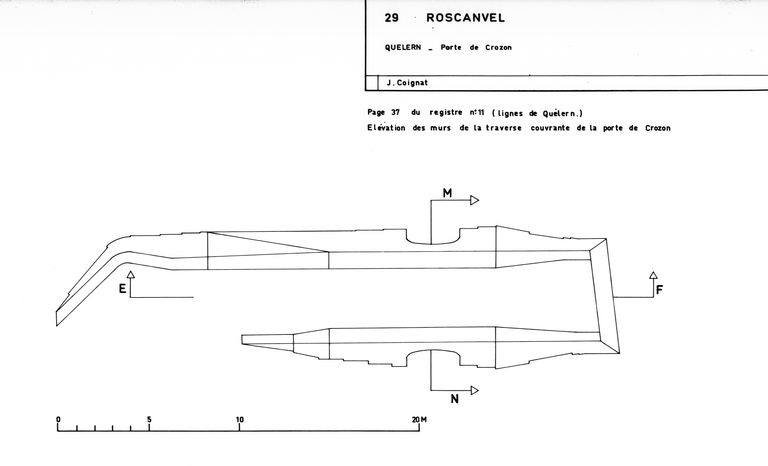

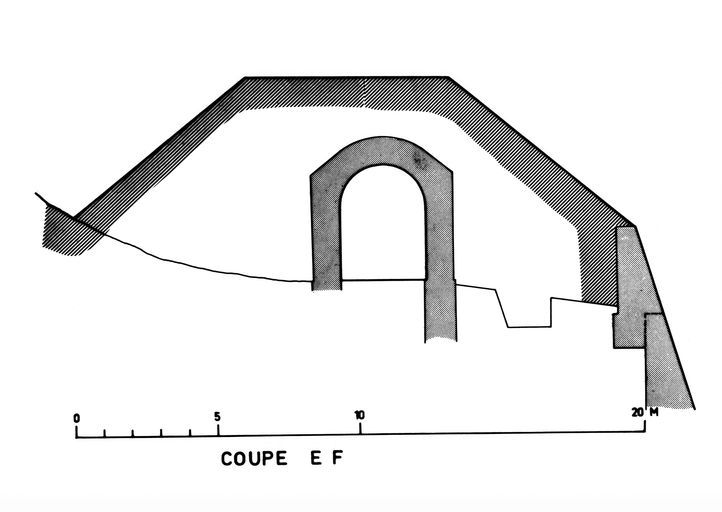

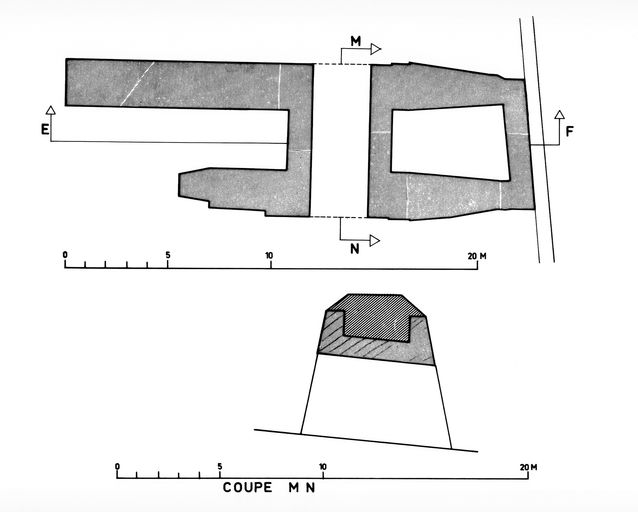

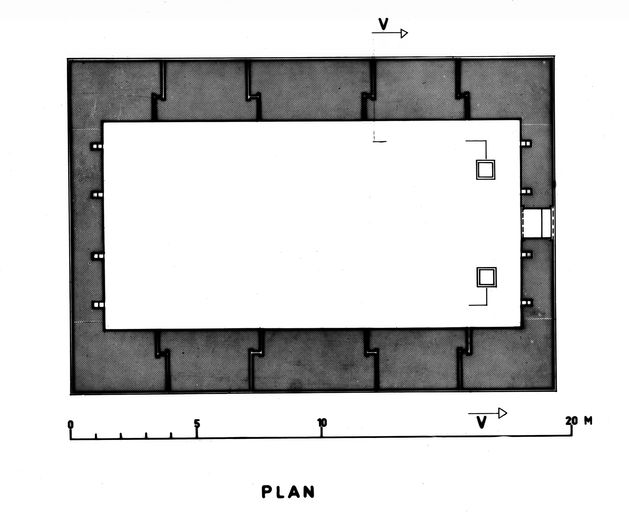

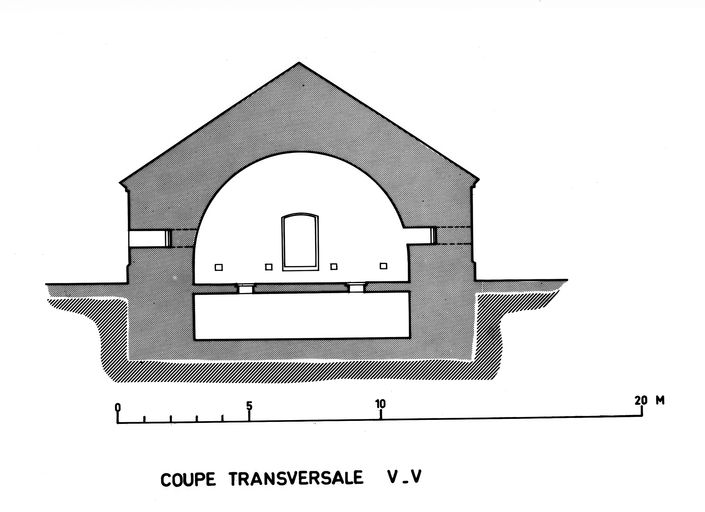

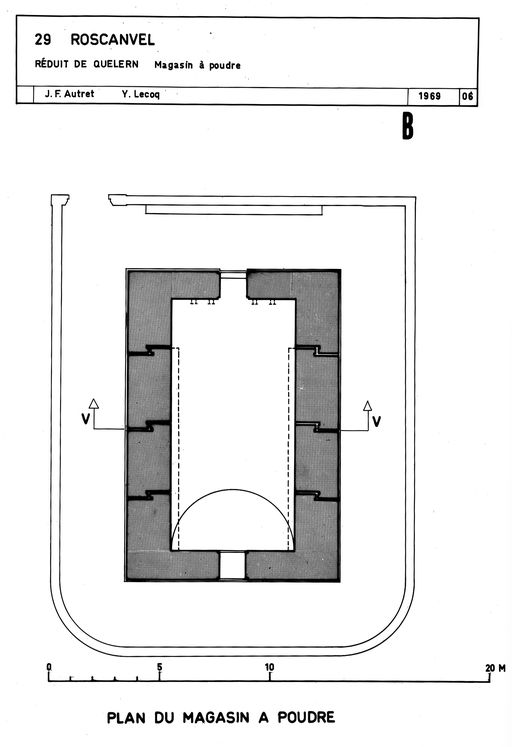

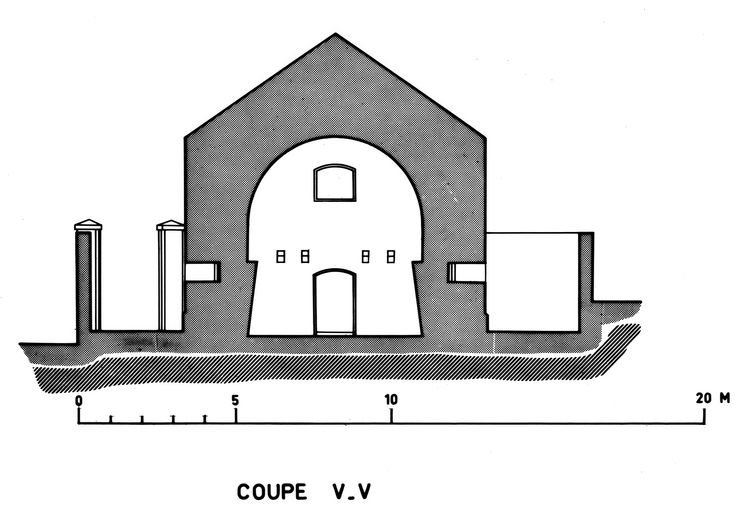

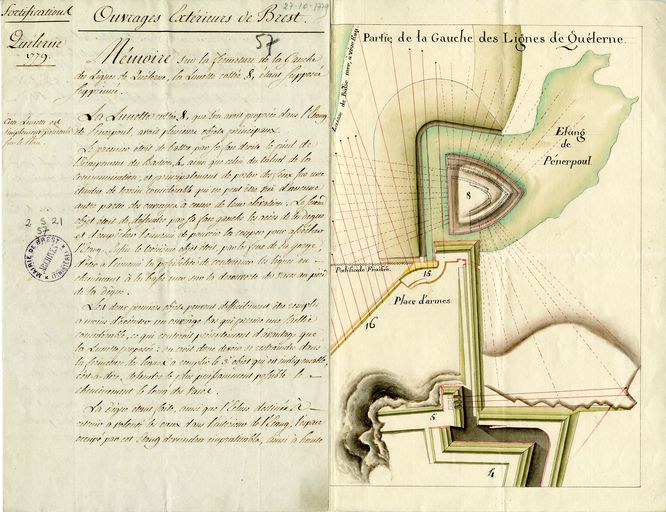

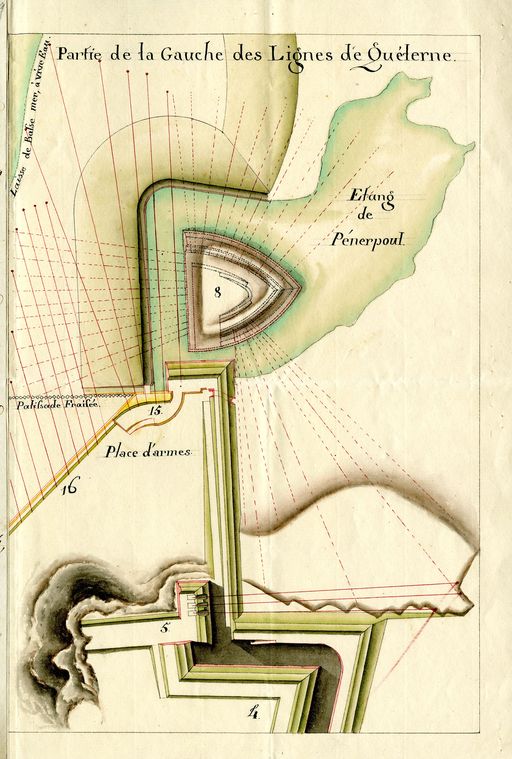

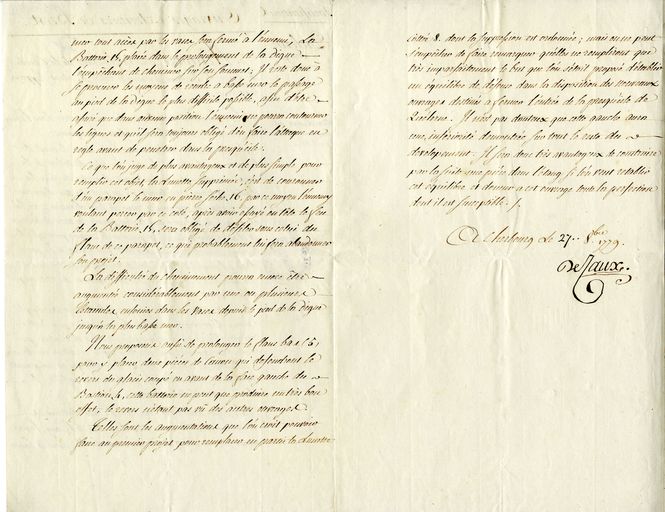

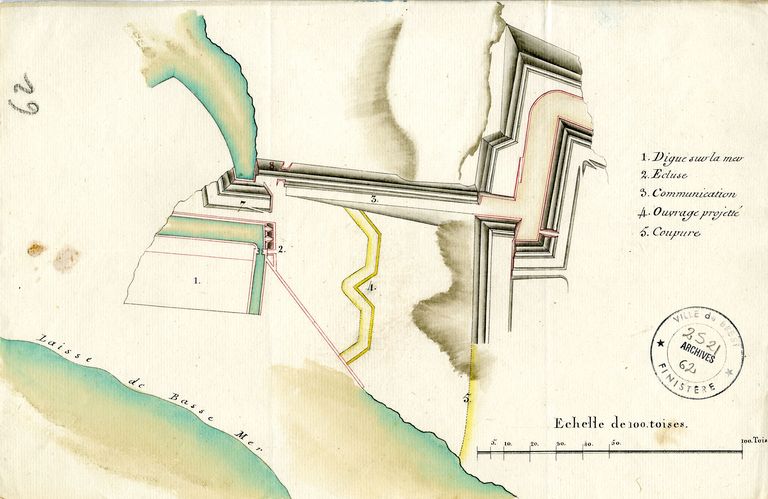

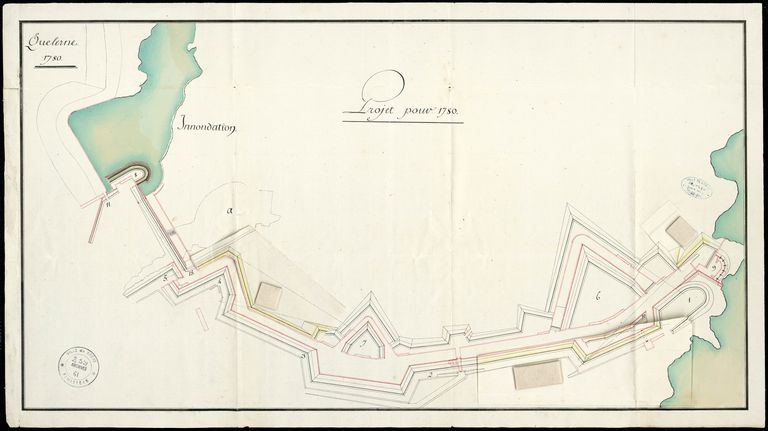

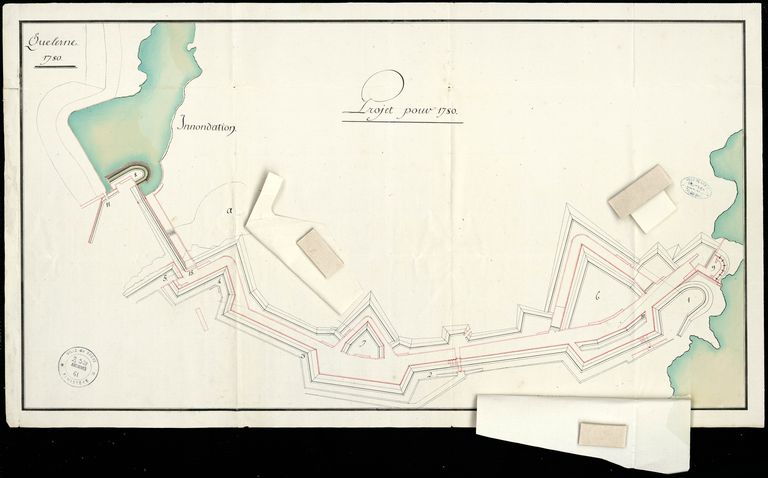

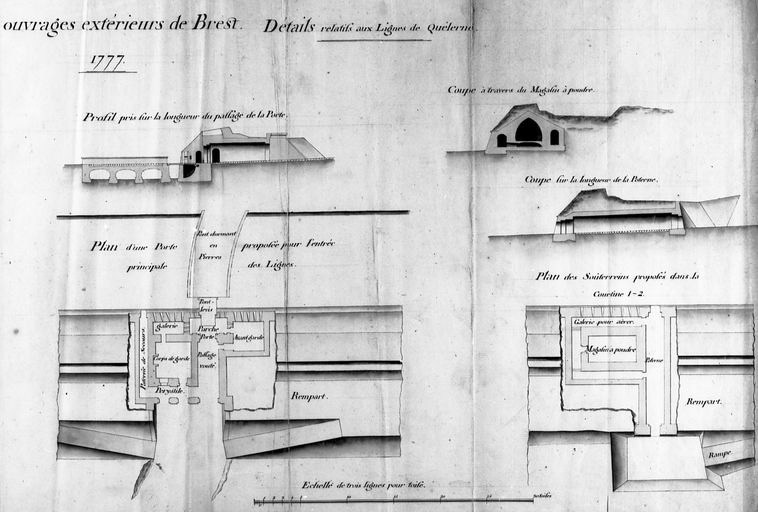

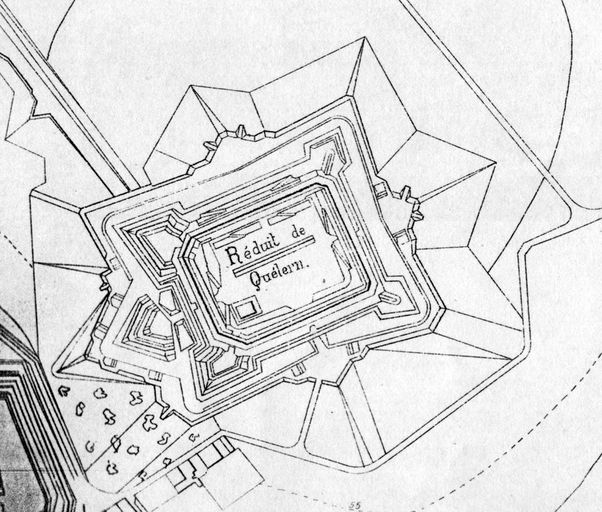

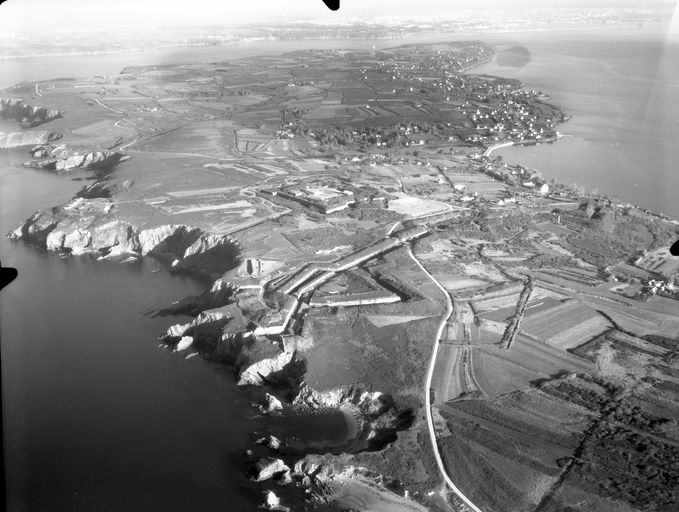

On le voit, le projet de retranchement de Roscanvel n’a pas été simple à échafauder : les fortifications sont finalement tracées dans l’urgence de l’attaque de Brest en mai 1694 et mises en œuvre la même année par l’ingénieur Traverse sous le contrôle du grand ingénieur. Le projet final se présente comme un retranchement enligne brisé soutenu en son milieu par un fort carré bastionné destiné selon les propres termes de Vauban à "se défendre comme une place". Fin 1694, Le Peletier donne l’instruction suivante à Vauban : "Si l’on ne peut pas construire le fort entier, je serais d’avis de faire au moins le polygone qui regarde la gorge de la presqu’île et les deux branches de retranchement jusqu’à la mer". Réalisé en six campagnes de travaux et avec très peu de fonds, seuls le retranchement précédé de palissades (1694-1697, dont l’engazonnement et la pose des terres de placage) et une demi-lune du fort (1698-1699) sont achevés à la fin du 17e siècle. Deux portes à pont-levis (portes de Crozon et de Camaret, dite aussi porte de secours) ont été percées dans le retranchement ; elles sont respectivement flanquées par le bastion de Camaret (à l’ouest) et le demi-bastion de Langeron qui constituent le front sud du fort carré prévu originellement. Pour les besoins du projet, un hameau a dû être entièrement rasé. Au nord du retranchement est mentionnée, dès 1694, la batterie de Tremet qui protège l’anse de Camaret. À l’est, du côté de la rade, un "petit retranchement" se poursuit sur toute la côte jusqu’à une batterie de 10 canons. Quelques travaux sont réalisés durant la guerre de Sept Ans (1756-1763) sur le flanc est du retranchement, avec notamment la création d’une contre-garde, d’un luneton et d’une poterne. Du retranchement de Vauban aux fortifications extra urbaines (grands travaux réalisés de 1777 à 1784 pendant la guerre d’Indépendance américaine), les lignes de Quélern garderont longtemps une dimension fortement géostratégique. Un réduit est construit de 1852 à 1856sur les plans quelque peu modifiés du fort de Vauban. Les anciens retranchements vaubaniens apparaissaient encore à l’ouest de ce dernier jusqu’en 1971 au moins. Tout porte à croire que le réduit de Quélern – terrain militaire actif – conserve des éléments plus anciens : demi-lune, chemin couvert avec places d’armes, traverses et bastions sud.

(Guillaume Lécuillier, 2009 in Les Fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal, 2011).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : 4e quart 18e siècle

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 20e siècle

-

Dates

- 1689, daté par source, daté par travaux historiques

- 1694, daté par source

- 1695, daté par source

- 1697, daté par source

- 1698, daté par source

- 1699, daté par source

- 1776, daté par source

- 1777, daté par source

- 1778, daté par source

- 1779, daté par source

- 1780, daté par source

- 1781, daté par source

- 1782, daté par source

- 1783, daté par source

- 1784, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastieningénieur militaire attribution par sourceLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Caux Pierre-Jean deingénieur militaire attribution par sourceCaux Pierre-Jean deCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

directeur des fortifications de Normandie chargé des travaux défensifs de Brest de 1776 à 1786

- Personnalité : personnage célèbre attribution par travaux historiques

- Personnalité : personnage célèbre, commanditaire attribution par travaux historiques, attribution par source

-

Personnalité :

Andrault de Maulévrier, marquis de Langeron Charles Claudepersonnage célèbre attribution par travaux historiquesAndrault de Maulévrier, marquis de Langeron Charles ClaudeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Charles Claude Andrault de Maulévrier (1720-1792), marquis de Langeron, lieutenant général des armées du roi, commandant la division de Bretagne nommé "commandant en chef des grands travaux de Brest et de la construction du fort de Châteauneuf auprès de Saint-Malo".

-

Auteur :

-

Murs

- granite

- schiste

- terre

- rocaille

- moellon

-

Toitspierre en couverture, terre en couverture

-

Planssystème bastionné

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationdésaffecté, envahi par la végétation

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié

Il s'agit d'un site en terrain militaire : l'accès est interdit sans autorisation préalable. Protection au titre des Monuments Historiques vivement préconisée. Site intégré (les vestiges de la porte des Lignes de Quélern) à la Route des Fortifications de la presqu´île de Crozon créée en 2007.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives départementales d´Ille-et-Vilaine Série C. Administrations provinciales. Intendance de Bretagne et subdélégations ; États de Bretagne, commission intermédiaire et commissions spéciales des États. C 983 : 16 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin ; 4 plans. 1695-1703. "Fortifications de Roscanvel : Mémoire qui doit accompagner les plans et les procès verbaux qui concernent les retranchements de cette Presqu'île que Vauban reconnut indispensable de fortifier pour défendre du côté de la terre les batteries du goulet de Brest ; 4 plans des terrains pris, de 1695 à 1697 pour établir les dites fortifications, plans levés en 1701 par ordre de M. de Bouridal, commissaire ordonnateur ; 7 procès verbaux d'arpentage et d'estimation des héritages compris aux plans ci-dessus ; arrêt du Conseil d'Etat portant que le sieur de Lezonnet, trésorier des Etats de Bretagne, sera remboursé des intérêts de la somme de 60 000 livres qu'il a avancée pour les travaux de fortifications de Roscanvel ; procès verbal, dressé en 1705, pour servir à la liquidations de ces terrains, etc.".

-

Archives départementales d´Ille-et-Vilaine Série C. Administrations provinciales. Intendance de Bretagne et subdélégations ; États de Bretagne, commission intermédiaire et commissions spéciales des États. C 983 (1) : Le 8 juillet 1701, M. de Bouridal. Brest. 1er plan. Ce plan est relatif au 1er procès verbal. Plan du retranchement de Roscanvel relatif au procès verbal d'estimation des héritages qui y ont été compris et de ceux qui ont été endommagé par l'enlèvement des gazons et terres de placages dont on s'est servi pour cet ouvrage en 1695. Retranchement de Roscanvel, 1695 Carte figurative des terres et héritages qui ont été compris dans l’étendue des ouvrages du retranchement de la presqu'île de Roscanvel et des lieux qui ont été endommagés aux environs pour les gazons et terres de placages que l'on a pris pendant l'année 1695. Les chiffres sont relatifs au bordereau de l'arpentage et servent à indiquer la situation des terres et héritages. A. Fort projeté B. Retranchement de la gorge de la Presqu'île. C. Petit retranchement sur la rade de Brest D. Batterie de la pointe de Tremet. C 983 (2) : Le 8 juillet 1701, M. de Bouridal. Brest. 2ème plan. Ce plan est relatif au 3ème procès verbal. Plan du retranchement de Roscanvel relatif au procès verbal d'estimation des héritages qui y ont été compris et de ceux qui ont été endommagé par l'enlèvement des gazons et terres de placages dont on s'est servi pour cet ouvrage en 1696. Retranchement de Roscanvel, 1696 Carte figurative des terres et héritages où l'on a pris des gazons et terres de placage pour les ouvrages faits au retranchement de la presqu'île de Roscanvel pendant l'année 1696. A. Fort projeté B. Retranchement de la gorge de la Presqu'île. C. Petit retranchement sur la rade de Brest C 983 (3) : Le 8 juillet 1701, M. de Bouridal. Brest. 3ème plan. Ce plan est relatif au 4ème procès verbal. Plan du retranchement de Roscanvel relatif au procès verbal d'estimation des héritages qui y ont été compris et de ceux qui ont été endommagé par l'enlèvement des gazons et terres de placages dont on s'est servi pour cet ouvrage en 1697. Retranchement de Roscanvel, 1697 Carte figurative des terres et héritages où l'on a pris des gazons et terres de placage pour les ouvrages faits au retranchement de la presqu'île de Roscanvel pendant l'année 1697. Les chiffres sont relatifs au bordereau de l'arpentage et servent à indiquer la situation des terres et héritages. A. Fort projeté B. Retranchement de la gorge de la Presqu'île. C. Petit retranchement sur la rade de Brest Les terrains enfermés de lignes ponctuées colorées de jaune sont les endroits où l'on a pris du gazon et des terres de placages pour les ouvrages. C 983 (4) : Le 8 juillet 1701, M. de Bouridal. Brest. 4e plan. Ce plan est relatif au 6ème procès verbal. Plan du front du fort de Roscanvel relatif au procès verbal d'estimation des héritages prise pour les dehors. Fort de Roscanvel, 1698-1699 Carte figurative des terres et héritages qui ont été compris dans l'étendue des ouvrages faits au dehors du front du fort de Roscanvel du costé de l'attaque pendant les années 1698 et 1699. Les lettres et chiffres sont relatif au bordereau de l'arpentage et servent à indiquer la situation des terres et héritages. Les lignes pontuées colorées de jaune marquent l'étendue des ouvrages faits en 1698 et 1699. Les lignes colorées de rouge marquent les maisons qui ont été démolies et les murs à pierres sèches qui enfermaient les terres. Entrée du côté de Crozon ; ligne de retranchement ; bastion de Langeron ; front du fort ; bastion de Camaret.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001879_P

Collection Nivart. MS144_223. Retranchement de l'isthme de Quelern. Plan et profils. 4 p. Sign. Vauban. 1689. Plan, support papier, 0,416 x 0,546 mètre, 4e quart 17e siècle, 3 mars 1689.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001880_P

Collection Nivart. MS144_223. Retranchement de l'isthme de Quelerme. Plan et profils. 4 p. Sign. Vauban. 1689. Plan, support papier, 0,248 x 0,189 mètre, 4e quart 17e siècle, 1689.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001881_P

Collection Nivart. MS144_223. Retranchement de l'isthme de Quelerme. Plan et profils. 4 p. Sign. Vauban. 1689. Plan, support papier, 0,374 x 0,245 mètre, 4e quart 17e siècle, 1689.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001882_P

Collection Nivart. MS144_223. Retranchement de l'isthme de Quelerme. Plan et profils. 4 p. Sign. Vauban. 1689. Plan, support papier, 0,364 x 0,238 mètre, 4e quart 17e siècle, 1689.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001878_P

Collection Nivart. MS144_222. Retranchements de l'isthme de Quélern. Plan et profil avec indication de travaux en cours. Vers 1745 (?). Plan, support papier, 0,527 x 0,426 mètre, 2e quart 18e siècle, 1745 : ?

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi02147_01

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Langeron : 2S21, Grands travaux de Bretagne, forts extérieurs de Brest, retranchements divers.Plan, support papier, 2e moitié 18e siècle.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi02147

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Langeron : 2S21, Grands travaux de Bretagne, forts extérieurs de Brest, retranchements divers.Plan, support papier, 2e moitié 18e siècle.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi02147_02

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Langeron : 2S21, Grands travaux de Bretagne, forts extérieurs de Brest, retranchements divers.Plan, support papier, 2e moitié 18e siècle.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi02150

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Langeron : 2S21, Grands travaux de Bretagne, forts extérieurs de Brest, retranchements divers.Plan, support papier, 2e moitié 18e siècle.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi02149_01

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Langeron : 2S21, Grands travaux de Bretagne, forts extérieurs de Brest, retranchements divers.Plan, support papier, 2e moitié 18e siècle.

-

Archives municipales et communautaires de Brest : 5Fi02149_02

Fi. Documents Figurés. 5Fi. Plans et cartes. Langeron : 2S21, Grands travaux de Bretagne, forts extérieurs de Brest, retranchements divers.Plan, support papier, 2e moitié 18e siècle.

Bibliographie

-

PETER (J), préface de Jean Meyer, Vauban et Brest. Dossier. Une stratégie modèle de défense portuaire, 1683-1704, Paris, Economica et Institut de Stratégie Comparée, 1998, 320 p. Le Fort et le retranchement de Roscanvel : Le premier plan tracé par Vauban de la presqu´île de Roscanvel et du retranchement de l´île de Quélern est daté de 1689. Selon Vauban, la presqu´île faisait 2 800 toises de long sur 1 000 à 1 200 de large, entourée de la mer de tous côtés. Dès cette époque, l´idée de Vauban fut de faire de la presqu´île, en raison de son exceptionnelle position stratégique, de sa configuration géographique et de sa proximité de Brest, un territoire inviolable grâce à un système de défense tous azimuts. Selon Vauban, "ce fort est d´autant mieux placé que le terrain par lequel on peut y aborder forme une espèce de glacis naturel. Il y a néanmoins une partie devant la branche droite du retranchement qui ne peut être découverte ni du retranchement ni du bastion droit du fort ni de celui de la gauche. Il faudrait faire un transport de terre assez considérable pour remédier à ce défaut". Pour protéger le derrière des batteries établies tout autour de la presqu´île fortifié de Quélern, en particulier celles de la pointe des Espagnols, de Beaufort, de Cornouaille, de Kerviniou, du Capucin, de Trémet, un système de retranchements et de fossés d´environ 400 toises de long, complété au centre par l´édification d´un fort carré bastionné puissant, fut conçu par Vauban pour fermer le pied de la presqu´île dans sa partie la plus resserrée. Le projet de Vauban consistait à édifier un fort de terre de quatre bastions de 120 toises de polygone ou environ, de couvrir le front de l´entrée pour les soldats et les officiers, et un hangar derrière pour serrer les affûts et les armes. En avril 1694, Vauban écrivait à propos du fort dont la construction lui paraissait absolument indispensable : "Le retranchement tracé, il y a cinq ans, ne suffirait pas pour défendre la presqu´île et serait à charge et très dangereux à défendre, à charge parce qu´il faudrait 2 000 ou 3 000 hommes pour le border suffisamment, et dangereux parce que, s´il était forcé, il ne s´en sauverait pas un seul homme. Capable de tenir 400 ou 500 hommes, ce fort pourrait se faire en fort peu de temps, spécialement si on ne le fait que de terre, bien fraisé et palissadé avec un petit chemin couvert, et épargnerait là de fort grosses gardes". Selon le projet de Vauban du 23 avril, la construction d´un fort sur la presqu´île des Espagnols était estimée à 94 164 livres dont 11 000 pour les dépenses extraordinaires "à cause du roc". D´après Vauban, "il faut y ajouter une redoute et une demi-lune" qui portaient la dépense à 40 000 écus (120 000 livres). Compte tenu de l´état des finances, ces dépenses plus considérables encore que celles des batteries ne pouvaient être prises en compte par le Roi. Tableau du coût du fort de Roscanvel (23 avril 1694) (Génie, article 8, section 1 : Brest, carton n° 1, n° 24) Circuit : 25 314 livres. Gazon : 7 000 livres. Palissades : 10 000 livres. Couverts : 10 000 livres. Dépenses extraordinaires : 11 000 livres. Redoute et demi-lune : 26 000 livres. Total : 120 114 livres. Le 9 mai, Vauban estimait indispensable pour la défense de Brest de construire le fort de Roscanvel : "On pourrait le faire tout entier cette année ou du moins le mettre en sa totale perfection pour la prochaine". Vauban ajoutait : "Je suis persuadé que ce fort, la façon des batteries et une bonne garde au Conquet mettraient toutes choses dans une parfaite sûreté à Brest". Le 4 juin, "le Roi n´était pas en mesure de faire le fort de Roscanvel même si cela évite une grande dépense pour fermer la batterie du côté de Léon". Le 17 décembre, Le Peletier écrivait à Vauban : "Si l´on ne peut pas construire le fort entier, je serai d´avis de faire au moins le polygone qui regarde la gorge de la presqu´île et les deux branches de retranchement jusqu´à la mer. Cela diminuerait la dépense de moitié et je croirai 20 000 écus (30 000 livres) très bien employés à cet ouvrage". Le 12 mars 1695, Vauban écrivait à Barbézieux : "Vous trouverez ci-joint la proposition de M. de Nointel touchant le fort de Roscanvel que le Roi a assez approuvée sans être toutefois déterminée. M. de Nointel fait tout ce qu´il peut pour le service du Roi. C´est en partie l´effet de mes exhortations pendant la campagne dernière au moyen de quoi, s´il tient parole, nous achèverons ce qu´il y a de plus pressant à Brest, et peut-être au château du Taureau et à la Conchée (Génie : F° 31, tome 8)". Le 6 juin Vauban écrivait à Pont chartrain : "Le retranchement de Roscanvel commencé depuis le 20 mai avance considérablement. La presqu´île se trouvera coupée tout d´un coup. On achèvera ensuite d´entreprendre le circuit du fort. Le terrain est dur comme du plomb, pierreux et plein de rochers, mais il se soutient droit comme une muraille". Le 24, Vauban écrivait : "Nos ouvrages de Roscanvel vont fort bien". Le 15, Pontchartrain écrivait à Vauban : "le Roi n´a aucune inquiétude sur le travail de la péninsule de Roscanvel et la pointe des Espagnols qui est entré de bonnes mains". Selon le mémoire de Vauban du 15 juillet, "on travaille très vivement au retranchement de Roscanvel accommodé au fort qui s´y doit bâtir, à la construction duquel nous ne commencerons à travailler qu´après que le retranchement sera tout à fait achevé. Comme la certitude des fonds de cette année n´est venue que fort tard, je ne me suis pas vu assez de temps pour pouvoir entreprendre de mettre ledit fort en défense assez tôt, mais bien le retranchement, de manière toutefois, qu´en le faisant, je ne laisse pas d´élever l´un des côtés du fort. Cependant, comme je ne puis compter pour cette année que sur le retranchement et qu´il est d´une nécessité absolue de pouvoir garder cette presqu´île, que l´ennemi entre ou entre pas dans le goulet, j´ai pris le parti de le faire très bon. C´est pourquoi, j´ai donné 4 toises de largeur à son fossé sur 2 de profondeur, le terrain étant ferme, et la plus grande partie du roc qui se soutient très bien ; on ne lui a donné que très peu de talus, d´où il s´en suit qu´il n´y a homme qui puisse entrer ni sortir dudit fossé sans échelle. Ce retranchement est de plus fraisé et palissadé. Comme votre Majesté le verra par son profil, le parapet aura 12 pieds d´épais et sera très bien gazonné ou plaqué devant et derrière. Ce qui est la même chose. Il sera de plus garni de bonnes batteries sur les angles saillants et sur les flancs. On voit de là le pays devant soi jusque bien au-delà de l´extrême portée du canon. Cela, joint à l´aplanissement des haies et fossés et à quelques bouts de retranchements que je ferai faire en moins de 15 jours sur les anses plus abordables du côté de la rade, nous mettra en état de conserver cette presqu´île comme une place, ce qui assurera la rade et le goulet, qui est le moyen unique et certain pour empêcher le bombardement de Brest". Fin juillet, la disposition du fort et des retranchements de Roscanvel avait fait grand plaisir au Roi qui ne pouvait s´empêcher de demander : "A combien se monte la dépense jusqu´à présent ? ". Au cours de l´année 1695, les fonds accordés par le Roi pour le retranchement de Roscanvel, qui faisait 540 toises de long, s´élevèrent à 57 000 livres. Les batteries des deux côtés du retranchement prévues par Vauban, l´une du côté de la rade de Brest et l´autre du côté de celle de Camaret, étaient faites. Elles devaient être servies durant l´hiver par 42 maîtres canonniers, canonniers et aide-canonniers de la marine. Selon le projet de Traverse de 1696, le fort qui n´était toujours pas fait était conçu pour recevoir une garnison de 500 hommes (Génie, article 8, section 1 : Brest, carton n° 1, n° 35). Le 16 mars 1697, Traverse se proposait d´abattre une série de maisons du côté de Roscanvel et de raser les haies terrassées. S´agissant des maisons, le Roi préconisait la plus grande circonspection. Le 10 janvier 1699, le plan de l´ingénieur Traverse représentait les batteries faites au bout des deux retranchements, côté rade de Camaret et côté rade de Brest, ainsi que le fort à quatre bastions projeté par Vauban qui comportait une demi-lune devant le côté de la terre (Génie, article 8, section 1 : Brest, carton n° 1, n° 38)". A la suite de son voyage d´inspection des places maritimes de Normandie et de Bretagne effectué en juillet 1700, Le Peletier écrivait à Vauban à propos de la défense de Brest : "J´ai vu toutes vos batteries qui me paraissent parfaitement bien disposées sur le goulet pour en empêcher l´entrée. Il est fâcheux que celle de Léon soit si fort commandée par les hauteurs de sa droite et de sa gauche. Il est vrai que ces batteries ne doivent pas être considérées comme des places qu´on doive se proposer de mettre en état de soutenir des attaques dans les formes. Portzic et la pointe des Espagnols font un très bel effet, mais rien n´est mieux imaginé pour la sûreté de toutes les batteries de la côte de Cornouaille et pour la conservation d´une lieue de terrain très utile et très avantageux que le fort de Roscanvel et les retranchements qui se répandent à droite et à gauche jusqu´à la mer. Je cois qu´il est très important d´achever ce fort. J´ai vu aussi la tour de Camaret qui a fait ses preuves, après lesquelles on ne peut pas douter de son utilité. Je la trouve si bien placées que je ne voudrais que vous lui eussiez donné un peu plus d´étendue (Archives Nationales : Fonds Rosanbo, 161 Mi 32, n° 14) (p. 285)".

p. 277-281 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Annexes

-

Observations sur Quélern, 1785

-

Traverse d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Les ouvrages de Quélern par Philippe Truttmann, septembre 1972 (ycompris lignes, réduits, caserne Sourdis et bâtiments divers)

-

Les lignes primitives ou "lignes Vauban" par Philippe Truttmann, septembre 1972

-

Le réduit de Quélern par Philippe Truttmann, septembre 1972

-

Du retranchement de Vauban aux fortifications extra-urbaines

-

Iconographie

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Batterie de Cornouaille (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Cornouaille

Batteries de côte puis batterie antiaérienne française en 1955 (6 canons de 19 cm modèle 1875-1876, 4 canons G de 95 mm sur affût G de côte), (4 canons de 240 mm modèle 1903 TR, 4 canons de 95 mm en 1914) (4 canons de 10,5 cm) (Cr 340), Pointe de Tremet (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Tremet

Batteries hautes et basse puis fort et ensemble fortifié de la pointe des Espagnols (Stützpunkt "Espagnols" ou "Nordspitze Crozon") (Cr 42-50) (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe des Espagnols

Caserne Sourdis, Route de Quélern (Roscanvel)

Lieu-dit : Route de Quélern

Adresse :

Fort (4e quart 17e siècle ; projet) puis balise en fer puis tourelle en maçonnerie du Mengant (goulet de Brest), la Roche Mengant (Roscanvel)

Lieu-dit : Roche Mengant

Fortifications d'agglomération (Brest)

Réduit, année "1854" dit "Réduit de Quélern" (Roscanvel)

Lieu-dit : Quélern

Vestibule et rade de Brest : ensemble fortifié (19e siècle)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.