Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Roscanvel

-

Lieu-dit

Route de Quélern

-

Adresse

-

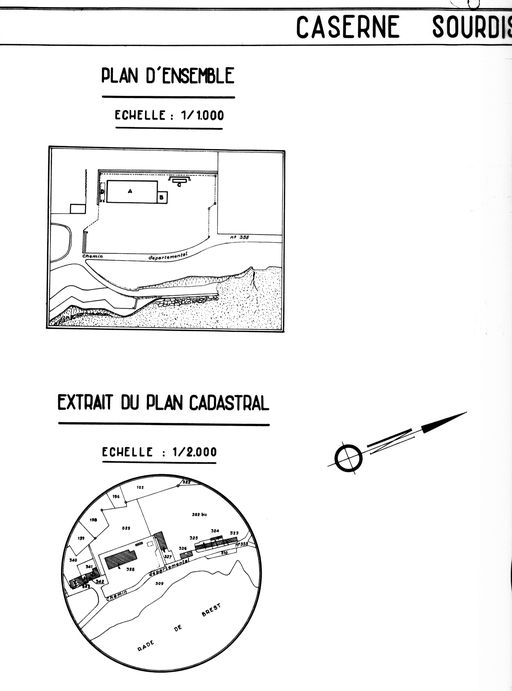

Cadastre

AK

113

-

Dénominationscaserne

-

AppellationsCaserne Vauban

-

Destinationscaserne

-

Période(s)

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Dates

- 1793, daté par source

- 1826, daté par travaux historiques

-

Murs

- maçonnerie

-

Toitsardoise

-

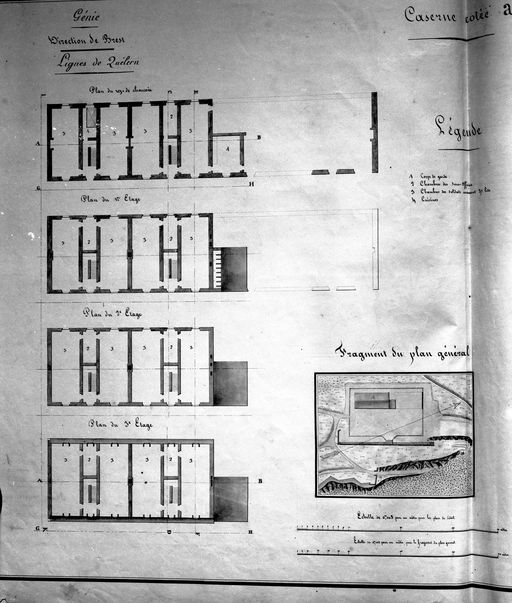

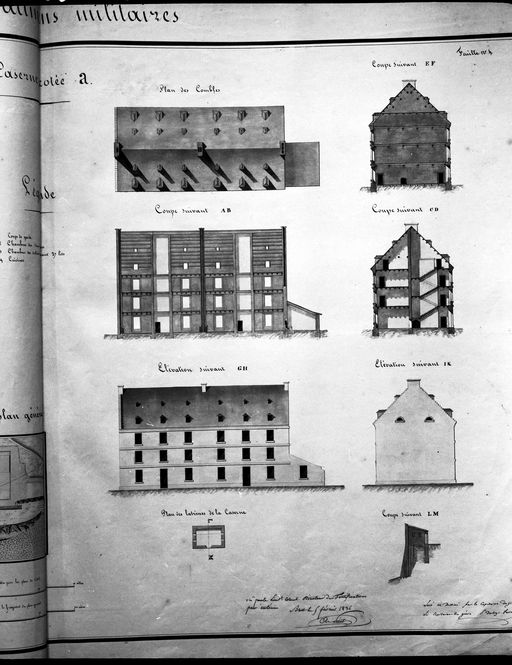

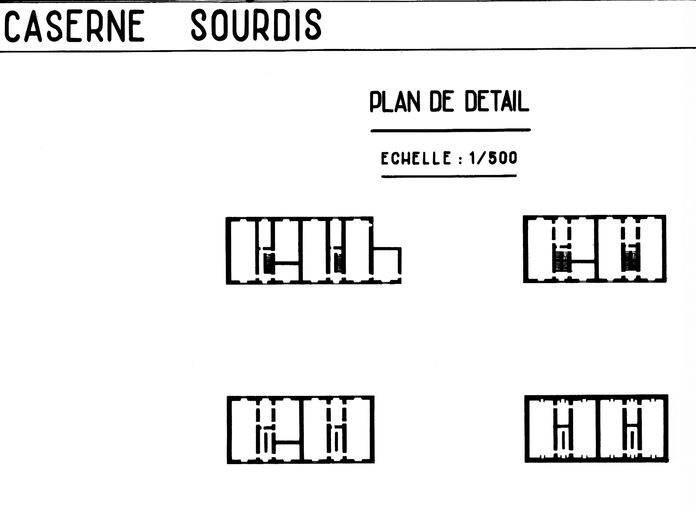

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagesrez-de-chaussée, 2 étages carrés, 2 étages de comble

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

État de conservationrestauré

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

Il s'agit d'un site en terrain militaire : l'accès est interdit sans autorisation préalable.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fait partie de

Anciens casernements actuellement Centre de vacances de l'Institution de Gestion Sociale des Armées (I.G.E.S.A.), Lagatjar, Pointe de Kerbonn (Camaret-sur-Mer)

Lieu-dit : Pointe de Kerbonn

Adresse : Lagatjar

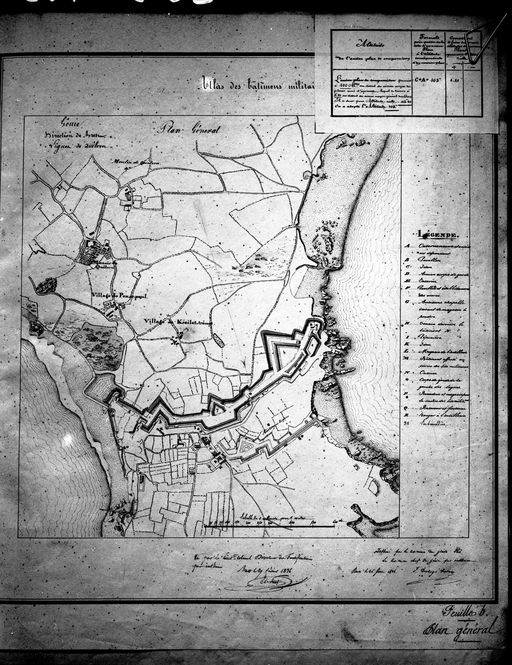

Retranchements (4e quart 17e siècle) puis fortifications extra-urbaines (4e quart 18e siècle) de Quélern (Cr 36-39) (Roscanvel)

Lieu-dit : Quélern

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.