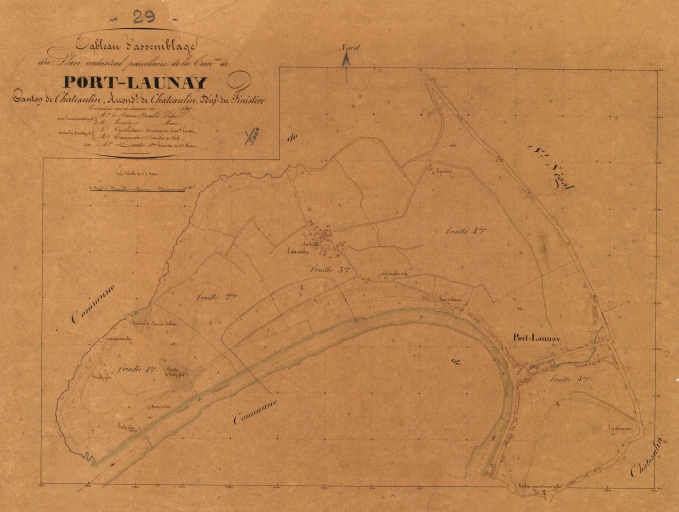

La commune de Port-Launay a été créée par la loi du 15 juillet 1840, au détriment de Châteaulin dans la partie sud et Saint-Ségal dans la partie nord. Son nom vient de « meil ar gwern », moulin des aulnes (l´aulnaie), en souvenir d´un moulin à marée qui existait au bord de la rivière soumise aux marées avant la construction des écluses. Un port de mer est attesté dès la première moitié du 16e siècle et les pêcheries de saumon, pratiquées à l'aide de barrages, sont réputées à partir du milieu du 17e siècle. Une chapelle dédiée à Saint-Nicolas dépendant de la paroisse-mère de Saint-Segal, devient, en 1846, église paroissiale, six ans après la création de la commune.

Le trafic fluvio-maritime, déjà notable avant la construction du canal de Nantes à Brest (1811-1858), reposait sur le transport de vivres et de matériaux de construction (dont la kersantite et la microdiorite largement utilisés dans les constructions), et plus particulièrement l´ardoise extraite en grande quantité sur la commune (carrière de Guily Glas) ou provenant de l´intérieur du Finistère (Spézet, Saint-Goazec, Pleyben, région de Carhaix), relayé plus tard par les sables, les engrais agricoles et les amendements calcaires dont le maërl. Le commerce du bois était très important alors que la construction navale, ancienne, s´arrête, avec la fermeture de l´entreprise Pouliquen, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

La ligne de chemin de fer Carhaix-Camaret atteint Port-Launay en 1908 et fonctionnera jusqu´en 1967 ; la parcelle de la gare et le tracé de la voie perdurent sur le cadastre actuel.

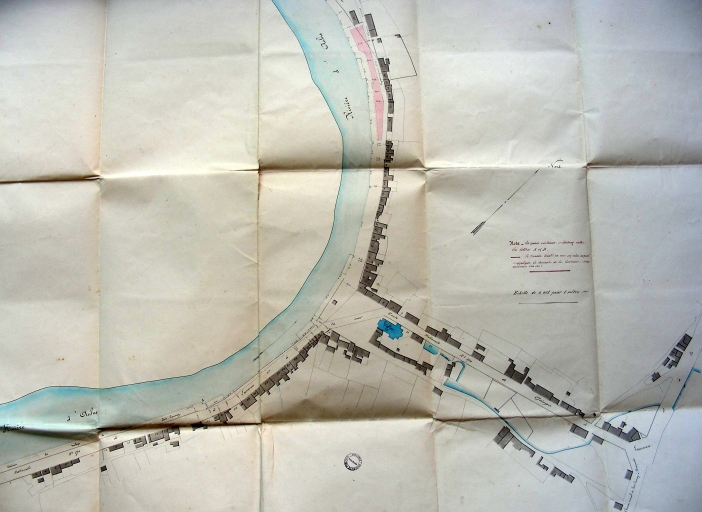

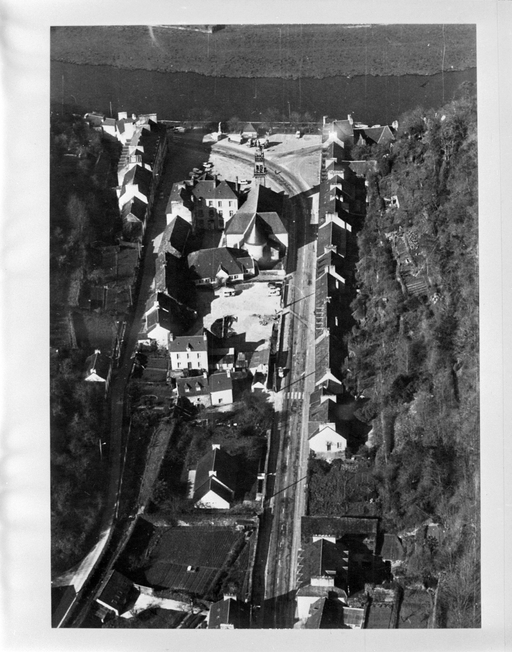

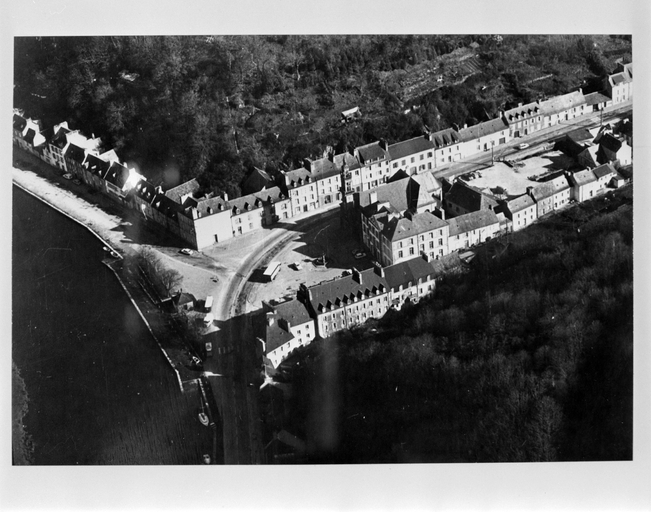

L´exiguïté du territoire communal, le statut de port et la configuration particulière du site donnant sur un méandre de l´Aulne, aussi contraignante que pittoresque, ne favorisaient guère l´implantation de hameaux ruraux, Lanvaïdic et sa chapelle Saint-Aubin (17e siècle) exceptés. Du fait de l'encaissement important de la vallée de l'Aulne, l´urbanisation s´est concentrée, d´une manière linéaire et sans profondeur, le long de la rivière et près du vallon central creusé par un ruisseau affluent de l´Aulne, entre la rue du Docteur Cozanet et la rue des Frères Pennec.

Port-Launay dont l´histoire est intimement liée à celle de Châteaulin, sous-préfecture et chef-lieu de canton, connaît au 19e siècle un essor économique court mais significatif qui a façonné son patrimoine bâti. La population a presque doublé entre 1841 et 1866, date à laquelle elle atteint, avec 1329 habitants, son niveau le plus élevé. La difficulté d´accès de bateaux de plus grands tonnages, le déclin de l´activité ardoisière et la concurrence des transports terrestres et ferroviaires à partir de la seconde moitié du 19e siècle contribuent toutefois au déclin progressif de Port-Launay.

Situé dans la partie sud-ouest du Parc Naturel Régional d´Armorique, Port-Launay (arrondissement et canton de Châteaulin) fait partie, avec Châteaulin, Dinéault, Trégarvan, Saint-Nic, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Ploéven, Quéménéven, Cast et Saint-Coulitz, de la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay. Port-Launay adhère également au Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique de l'Aulne et de l'Hyères (SMATAH).

Aujourd´hui à dominante résidentielle et touristique gravitant autour d´un site naturel de qualité, Port-Launay conserve des éléments patrimoniaux identifiés et dignes d´intérêts parmi lesquels se distinguent la chapelle Saint-Aubin (y compris son mobilier, non prise en compte dans le cadre de cette enquête), le port, la place du Général de Gaulle et ses composantes cohérentes et concertées (mairie, église, fontaine publique, monument aux morts) ainsi que le front de maisons et immeubles le longs des quais Amiral Douguet et Jacques Pouliquen. Le site de Guily Glas représente, avec l´écluse maritime et le viaduc de chemin de fer, un témoin majeur de l´architecture du génie civil de la seconde moitié du 19e siècle.

Photographe