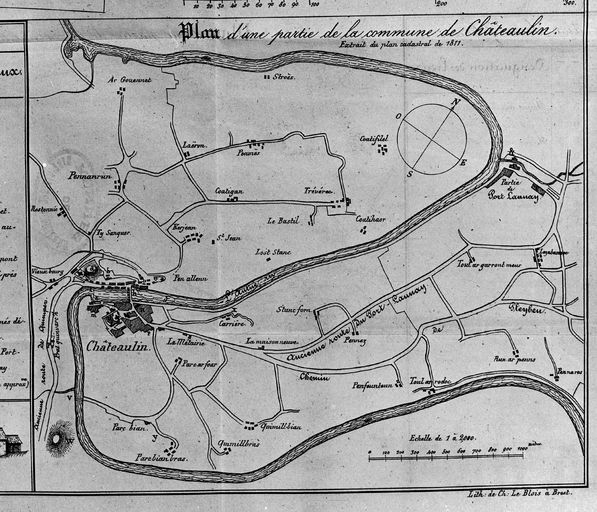

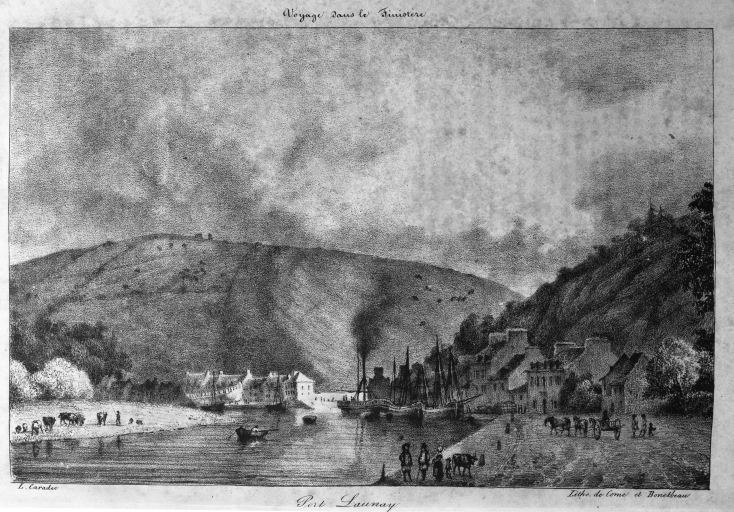

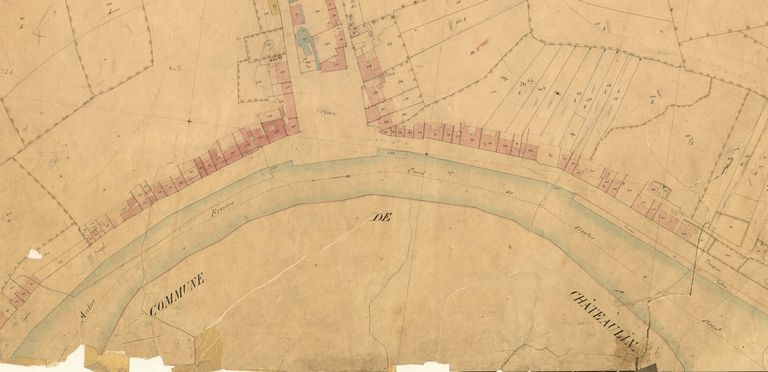

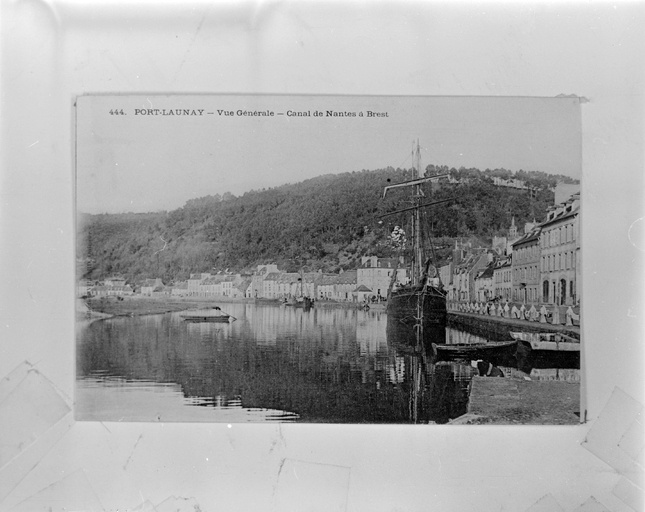

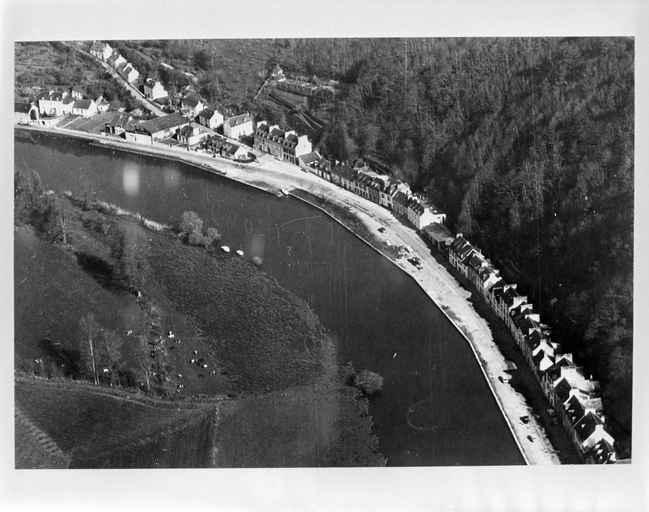

L'activité de ce port de roulage et de cabotage accessible depuis la haute mer est attestée au moins dès le 16e siècle. Dès le début des années 1780, l'exploitation des ardoisières près de Guily Glas se fait dans des carrières souterraines. Port-Launay dont l'aisance est attestée par les archives, compte alors plusieurs chantiers navals et peut recevoir des bâtiments de 90 tonneaux. De cette envolée témoignent aussi les inventaires après décès de plusieurs familles de négociants. Certaines maisons des quais pourvues d´entrepôts remontent à cette époque. Avant la création de la commune et de nouvelles liaisons terrestres, la partie nord du port faisait partie de Saint-Segal (anciennement quai Saint-Segal, aujourd’hui quai Amiral Douguet), la partie sud, de Châteaulin (anciennement quai de Châteaulin, aujourd’hui quai Jacques Pouliquen).

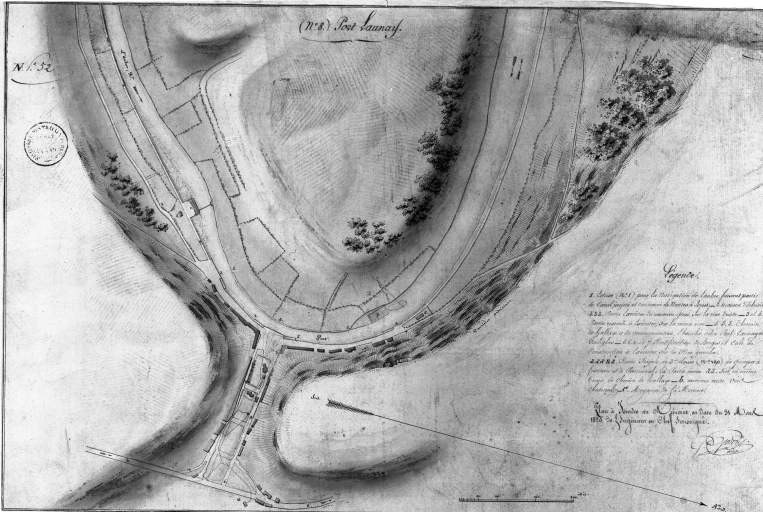

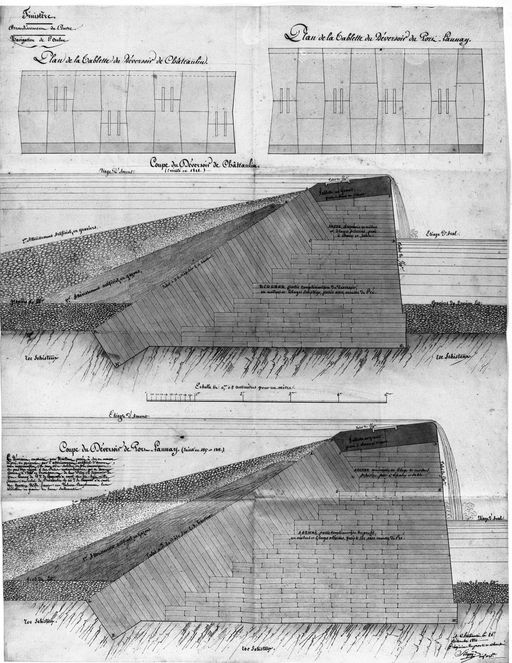

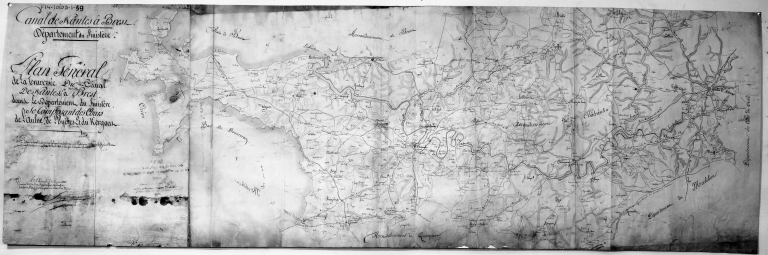

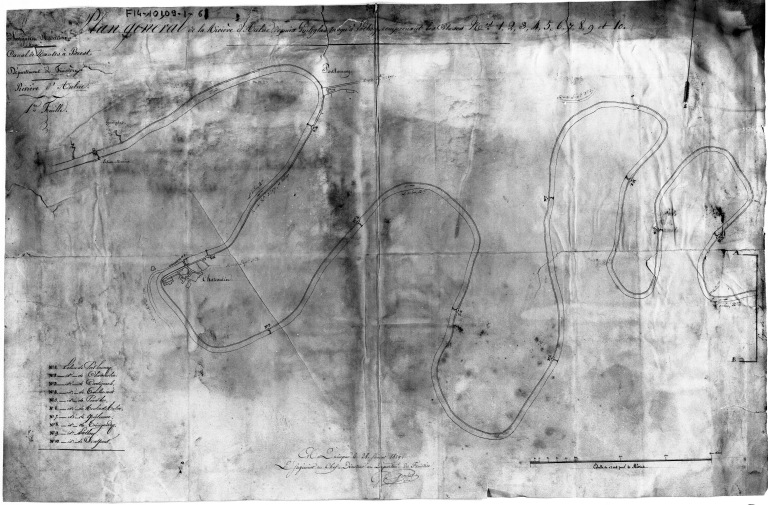

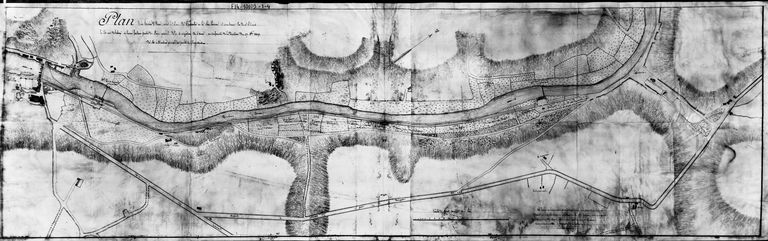

La construction du canal de Nantes à Brest, projetée dès 1783, débute à Port-Launay en 1811. Une première écluse (elle figure sur des documents anciens) est inaugurée en 1811 ; elle a été supprimée pour être remplacée en 1858 par l'écluse marine de Guily Glas située en aval qui permettait l´aménagement d´un bassin à flot. A cette première écluse était associée une maison éclusière (modèle des ingénieurs) bâtie avant 1820 en grès et microdiorite (détruite après 1972) ; un édifice du même type, conservé à Châteaulin (écluse, quai Charles de Gaulle), permet de connaître l´aspect du bâtiment disparu de Port-Launay.

La construction, entre 1803 et 1832, de plus d´un kilomètre de quais, d´une série de bornes d´amarrage (1822), de plusieurs cales et d´un chemin de halage permet une activité portuaire intense. Le transport de marchandises et de matériaux (ardoises, sables, bois, vin) et de personnes (liaisons maritimes entre Brest et Châteaulin) atteint son apogée entre 1860 et 1870. Les bateaux de haute mer peuvent remonter jusqu´à Port-Launay pour y effectuer leurs transbordements. Des moulins à farine, des tanneries, des scieries à bois, une briqueterie, une fabrique de beurre et un chantier naval s´installent dans des immeubles à entrepôts longeant les quais.

La construction de la ligne du chemin de fer Nantes-Quimper-Brest via Landerneau en 1864 intervient à l´apogée de l´activité portuaire (troisième port finistérien en 1888), tout en préfigurant son déclin qui est aussi, en partie, dû à l´envasement du canal et de l´Aulne. Aujourd’hui, le site portuaire, en grande partie à usage résidentiel, est tourné vers le tourisme fluvial et patrimonial (C. Douard).

Jean-Marie de Silguy (1785-1864), polytechnicien et ingénieur des Ponts-et-Chaussées.