Situation géographique :

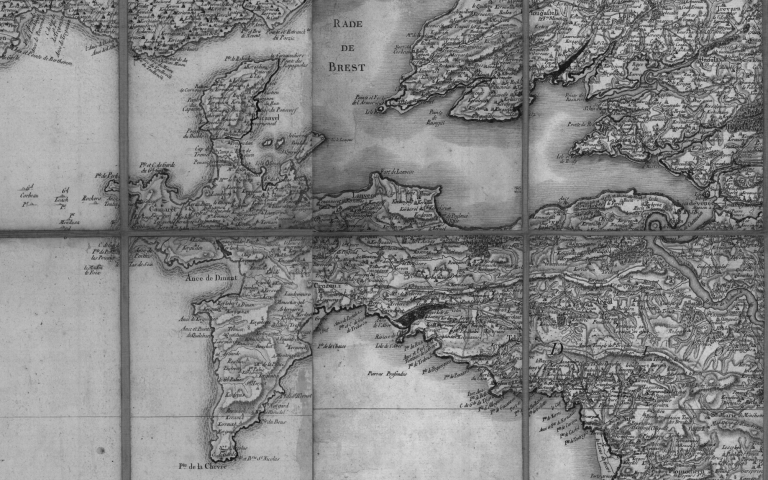

Presqu'île située à l'extrémité ouest de la Bretagne, la communauté de communes de Crozon est composée de sept communes : Crozon, Camaret-sur-Mer, Roscanvel, Lanvéoc, Landévennec, Argol, Telgruc-sur-Mer. Elle s'étend sur 19 415 hectares bordés d'un linéaire côtier d'environ 130 kilomètres et comptait 16 697 habitants en 2006. Crozon est la commune la plus grande avec une superficie de 10 729 hectares. Du fait de sa situation géographique, entre la rade de Brest au nord et la baie de Douarnenez au sud, l'estuaire de l'Aulne à l'est et la mer d'Iroise à l'ouest, le territoire de la communauté de communes offre des aspects très variés. Paysages diversifiés et grandioses (dunes et plages, lagunes, îlots, grottes marines, falaises, landes, tourbières, boisements...), patrimoine géologique unique forment un ensemble géographique exceptionnel à l'échelle régionale, nationale, voire internationale.

Repères historiques : Sur le plan culturel, la presqu'île présente de multiples facettes du fait de son riche passé religieux, militaire et maritime. Les témoins matériels de ces différents domaines sont inégaux : certains sont ténus, d'autres omniprésents.

Le patrimoine archéologique Liés à la proximité du littorale, les ressources alimentaires et les gisements de galets de silex ont fourni les conditions nécessaires à l'implantation humaine, dès le Paléolithique inférieur. Malgré la rareté des témoins matériels, on peut imaginer une occupation continue des lieux jusqu'au Néolithique. En dépit des nombreuses destructions des 19e et 20e siècles, la presqu'île conserve d'importants vestiges mégalithiques dont les alignements de Lagatjar à Camaret sont les mieux conservés. D'autres ensembles complexes du Néolithique émaillaient le territoire tels ceux de Ty-ar-C'huré sur le Cap de la chèvre, de Raguenez ou de Landaoudec à Crozon dont la forme nous est connue grâce aux dessins réalisés au 19e siècle par Bachelot de la Pylaie et le Chevalier de Fréminville. La presqu'île se caractérise également par l'existence de plusieurs fortifications littorales établies à l'Age du Fer sur des îles ou des promontoires (pointes de Lostmarc'h, de Kerdra, de Dinan, de l'Ile Vierge et du Toulinguet). A l'époque gallo-romaine, la péninsule est habitée un peu partout (villa de La Boissière en Lanvéoc, nécropole de La Palue à Crozon), la voie Carhaix-Camaret passe par Châteaulin, Dinéault, Argol et Crozon. Des industries originales se mettent en place dont il subsiste quelques vestiges : four à chaux de Treuseulom sur les rives de l'Aulne maritime, cuves maçonnées destinées aux salaisons de poisson et à la fabrication de garum (jus de poisson), à proximité des plages de Pentrez, du Caon, de Morgat et dont on trouve d'autres exemples sur les rivages de la baie de Douarnenez.

L'époque médiévale

Le rayonnement de l'abbaye de Landévennec sur la presqu'île Au Moyen-Age, la majeure partie de la presqu'île appartient à l'abbaye de Landévennec. Cette fondation monastique de la fin du 5e siècle, la plus anciennement attestée en Basse-Bretagne, serait l'oeuvre de saint Gwénolé, migrant breton de l'île de Bretagne. Pôle religieux parmi les plus importants de la région, l'influence de ce monastère devenu abbaye bénédictine va être déterminante sur la presqu'île. Au milieu du 11e siècle, ses possessions s'étendent sur Landévennec, Argol et Trégarvan, la majeure partie de Telgruc et un tiers de Crozon, sans compter celles situées autour de Châteaulin, dans le pays bigoudin ou dans les évêchés de Léon, Vannes et Nantes. Objet de constructions et de reconstructions successives au cours des siècles, le site de l'abbaye est occupé du Haut Moyen-Age à la Révolution française durant laquelle il est vendu pour servir de carrière. A quelques mètres de l'ancienne abbaye dont les vestiges font l'objet d'un musée de site, une nouvelle abbaye est construite en 1955. A côté de la puissante seigneurie ecclésiastique de Landévennec, le cartulaire de l'abbaye (11e siècle) nous apprend que les trois grandes seigneuries laïques de Crozon, Rosmadec et Poulmic se partagent le reste de la presqu'île. La seigneurie de Crozon s'étend alors sur les paroisses de Crozon, Camaret, Roscanvel ; celle de Rosmadec possède des terres au sud de Telgruc ; celle de Poulmic des possessions autour de Lanvéoc. Les forteresses de ces grandes seigneuries ont disparu tandis que les manoirs d'autres familles nobles possessionnées dans leur ressort sont conservés (Quélern, Hirgars, Pentrez, Trébéron, Gouandour...).

L'époque moderne

Le rôle de Brest dans le développement de la presqu'île Affaiblie par les pillages, une mauvaise gestion et d'incessantes dissensions internes, l'abbaye de Landévennec n'occupe plus, à la fin du 16e siècle, le rôle central qui lui était dévolu. A partir de la seconde moitié du 17e siècle, la presqu'île se tourne vers Brest à laquelle elle lie son destin. Pour subvenir aux besoins de cette « ville-arsenal » en plein développement, elle lui fournit nourriture, matériaux, main-d'oeuvre et protection militaire. La défense du port de Brest et de sa rade devient, en effet, un enjeu majeur confié à Vauban qui imagine un système défensif basé, entre autre, sur la fortification des côtes et des anses qui bordent le goulet de Brest. La position stratégique de la presqu'île dans ce dispositif militaire explique sa forte densité de patrimoine fortifié, une des plus importantes de France, dont la tour de Camaret est l'élément le plus emblématique. L'étagement des fortifications au cours des siècles suivants participe de cette richesse patrimoniale.

La place de la pêche Dans ce territoire largement dominé par la lande et la mer, la pêche constitue une des grandes activités traditionnelles. A côté des petits ports de Rostellec, Pont-Scorff, Roscanvel, Lanvéoc, Landévennec, les ports de Camaret, Morgat et du Fret occupent une place de premier plan. Ils se trouvent dans la zone de pêche à la sardine attestée sur la côte sud de la Bretagne au moins depuis le 16e siècle. Cette pêche génère de nombreuses activités connexes (chantiers navales, armement des chaloupes, commerce du sel et de la rogue, conditionnement des produits, vente de l'huile et des sardines salées). Les maisons d'armateurs et de négociants camarétois des 17e et 18e, les cabanes de chantiers navales et les cimetières de bateaux témoignent, entre autre, de cette prospérité économique. Pourtant, les infrastructures portuaires sont quasi inexistantes dans la presqu'île avant le début du 19e siècle. Il faut attendre les années 1840 pour que quais, cales, jetées et môles commencent à être construits à Morgat et Camaret. Au Fret, Roscanvel, Lanvéoc, Landévennec et Argol, les installations portuaires ne sont construites que dans la seconde moitié du 19e siècle. La pêche saisonnière de la sardine oblige la plupart des marins pêcheurs à une double activité agricole et marine. Les landes occupent encore 59% de la surface de la presqu'île vers 1840. Regroupées en écarts, les fermes sont petites, composées de bâtiments bas, imbriqués les uns dans les autres pour se protéger des vents dominants. Les hameaux du Cap de la Chèvre offrent des exemples caractéristiques de ce patrimoine rural.

La crise de la sardine est à l´origine d'une plus grande diversification de la pêche au début du 20e siècle et de la reconversion de Camaret vers la pêche langoustière dont le port occupe pendant un demi siècle une place de première importance. Par ailleurs, la misère engendrée par la raréfaction de la sardine est un des facteurs de mutation du monde agricole et maritime. L'exploitation des ressources traditionnelles ne suffisant plus à nourrir la population, beaucoup de presqu'îliens émigrent à Brest.

Les efforts de désenclavement de la presqu'île A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, des efforts sont réalisés pour rompre l'isolement de la presqu'île. Un réseau d´écoles est mis en place sur le territoire afin d'assurer la scolarisation d'un maximum d'enfants. La liaison maritime entre Brest et les ports du Fret et de Lanvéoc assure un trafic régulier de marchandises et de personnes. Elle permet, entre autre, le développement du tourisme dans la presqu'île et favorise l'apport de nouvelles sources de revenus pour ses habitants. La création de la station balnéaire de Morgat et l'installation de la colonnie d´artistes à Camaret vont dans ce sens et contribuent à la renommée des lieux. Retardés par la Première Guerre mondiale, le pont de Térenez et la ligne de chemin de fer Chateaulin-Camaret ne sont achevés qu´en 1923 et 1925. Véritable prouesse technologique pour l'époque, le pont suspendu de Térenez permet le franchissement de l'Aulne maritime en évitant le détour par Châteaulin. Longtemps reportée, la construction du chemin de fer apporte une nouvelle ouverture à la presqu'île, bientôt concurrencée par l'automobile.

La presqu'île pendant la Seconde Guerre mondiale Du fait de sa situation stratégique, la presqu'île de Crozon a particulièrement souffert de l'Occupation et de la Libération pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1940, Brest devenant la principale base navale allemande sur l´Atlantique, la défense de la presqu'île est une priorité. Erigée en forteresse, elle est la cible de vastes opérations de bombardements qui font de nombreuses victimes parmi la population civile (160 civils tués) et d'importants dégâts matériels (bourgs de Telgruc et de Tal ar Groas détruits, commune de Roscanvel ruinée, ports endommagés, pont de Térénez bombardé...). La vocation militaire de la péninsule perdure avec la construction de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic (installée dès 1929), l'Ecole navale inaugurée en 1965 par le Général de Gaulle et le site hautement stratégique de la base des sous-marins nucléaires de l'Ile Longue, pièce majeure du système de défense nationale.

Conclusion :

Aujourd'hui, avec le déclin ou la disparition des activités traditionnelles, le tourisme est le principal atout économique de la communauté de communes. La présence religieuse et militaire ainsi que l'activité de pêche ont contribué à façonner une forte identité territoriale à la presqu'île qui participe à son originalité et à son attraction. La richesse de son patrimoine naturel et la grandeur et la variété de ses paysages concourent également à faire de la communauté de communes de Crozon une destination privilégiée. La présence militaire est également un élément majeur du développement économique et démographique. Le territoire conserve des éléments patrimoniaux civils, religieux et militaires identifiés et dignes d'intérêts. Parmi eux se distinguent plus particulièrement : la Tour Vauban, les Tours type de la pointe des Espagnols et du Toulinguet, le fort de la Fraternité, les lignes de Quélern, le fort des Capucins, la batterie de Cornouaille, l'ancienne abbaye de Landévennec, les quartiers portuaires de Camaret et du Fret, les manoirs de Hirgars et de Gouandour, le quartier balnéaire de Morgat, l'habitat rural du Cap de la Chèvre, les anciennes gares de la ligne Châteaulin-Camaret, l'ancien four à chaux de l'Aber.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.