La construction de la chapelle s'inscrit dans le contexte particulier de développement de la villégiature à Primel-Trégastel. Elle répond à l'absence d'un lieu de culte de taille suffisante pour une population croissante et pratiquante.

Deux personnes œuvrent à l'élaboration du projet, le recteur Laurent et le bienfaiteur Paul Brinquant. Ce dernier léguera l'une des parcelles sur laquelle la chapelle est bâtie (acte d'attribution à l'Association Diocésaine du 12 février 1927). La deuxième appartenait à Madame Robert, habitant Meudon. Une souscription permit de récolter une dizaine de milliers de francs sur les cent cinquante mille que coûteront la chapelle. Paul Brinquant réglera la différence. Il lui donna son nom, Notre-Dame-de-lourdes, en référence à la Vierge Marie à laquelle il portait une dévotion particulière.

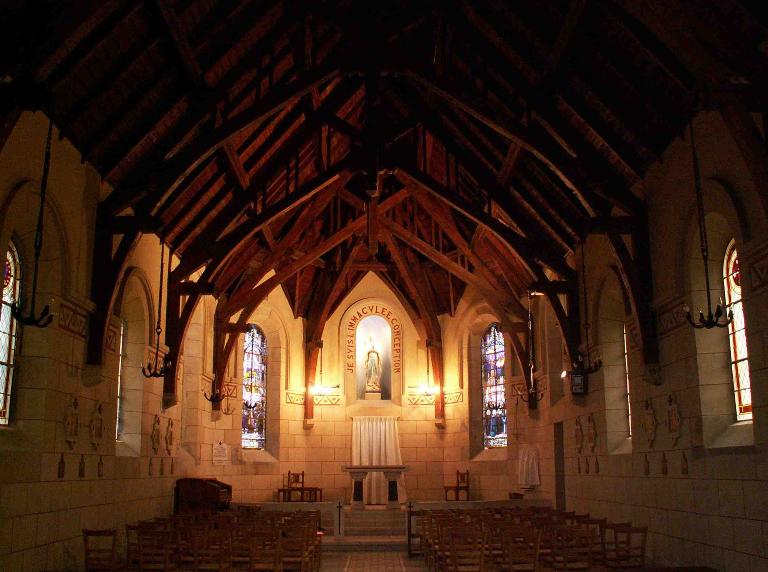

Lionel Heuzé et Pierre Laurent, architectes de Morlaix, et l'entreprise morlaisienne Gorel ont été choisis pour ce projet. La chapelle est bénie par l'abbé Laurent le 2 juillet 1926.

La cloche d'origine a été changée en 1960 suite à une tempête et au manque d'entretien. Elle comporte une citation en breton (cf Patrick VIRION, "Notre-Dame-de-Plougasnou", Patrimoine de Plougasnou, 2016 [en ligne], Disponible sur : https://lc.cx/J4u3 (consulté le 13 décembre 2016) ).

Les vitraux ont été restaurés en 2009 par l'atelier Charles Robert de Pluguffan sur les fonds recueillis par les bénévoles du Festival de la Mer et de la kermesse associée.

Architecte à Morlaix