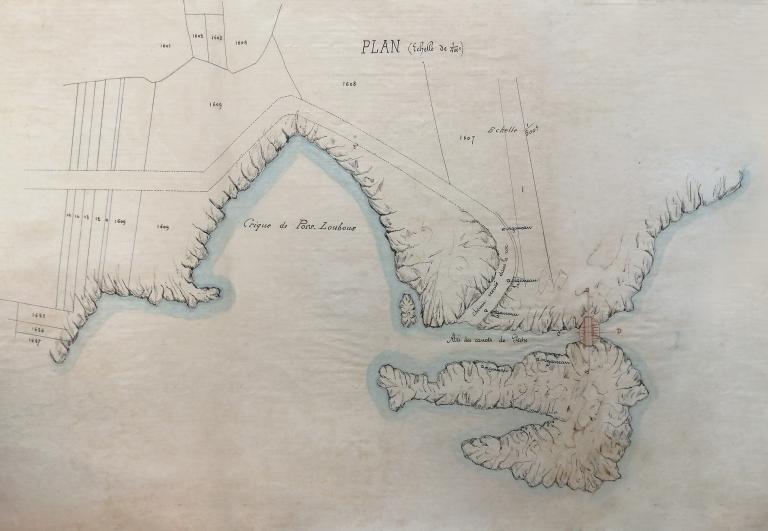

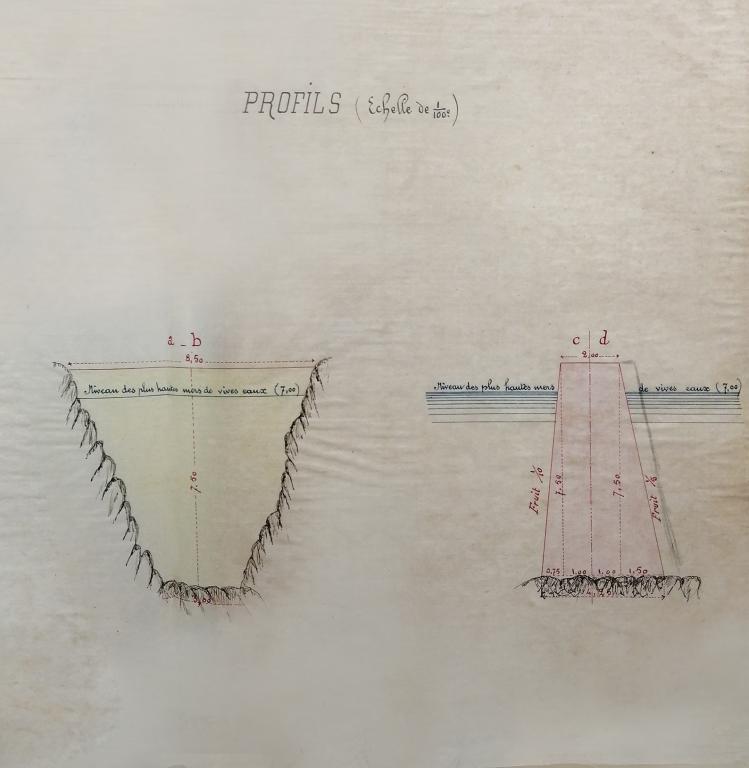

En 1869, les ingénieurs des Ponts et Chaussées réalisent un premier projet d’installation d’une cale dans la crique de Pors Loubous. Dans le schéma joint au rapport, on voit, en plus du tracé de la cale, l’emplacement du chemin vicinal en cours de construction, l’implantation de deux treuils pour le levage du goémon ainsi que « l’emplacement des plateaux employés à la traction des bateaux au sommet de la grève ».

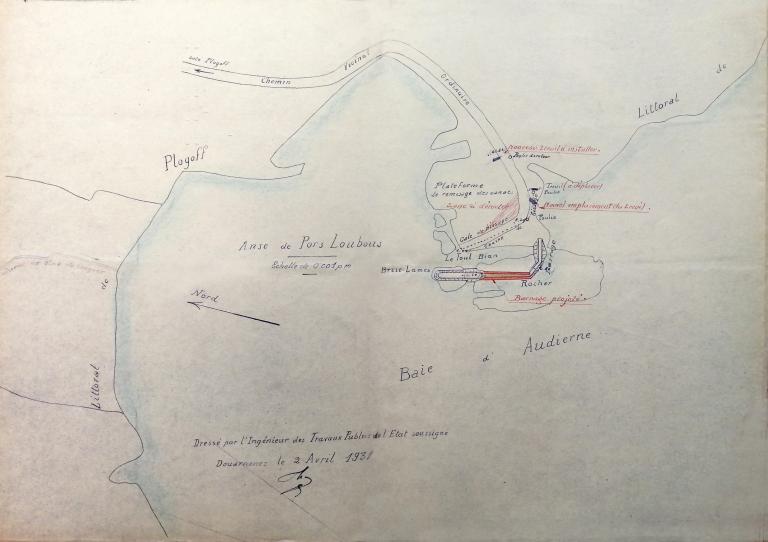

En 1877, le maire de Plogoff indique à la préfecture les conditions difficiles de stationnement d’une dizaine de bateaux « dans une passe ouverte aux deux extrémités entre un gros rocher et la terre ferme ». Il propose de fermer cette passe au sud à l’aide d’un brise lame et de construire une jetée au nord-ouest. La fermeture de la passe sera autorisée par décision ministérielle dix ans plus tard, en 1887. Une cinquantaine de pêcheurs s’engagèrent alors à donner une journée de travail pour réaliser un brise-lame d’environ dix mètres de long. Cependant, le projet de construction de la jetée sera refusé.

Ce refus fut très préjudiciable aux marins-pêcheurs qui ne cessèrent alors de réitérer leur demande sans succès pendant 30 ans. Une pétition de 147 d’entre eux à l’attention du préfet a été rédigée en 1920 mettant en avant l’importance du port pour la pêche dans la commune (43 bateaux en 1920, 52 avant la guerre) et les conditions extrêmement difficiles du hissage des bateaux par mauvais temps dans l’état actuel des choses. Il a également été mentionné dans une note annexe que 35 hommes se sont perdus dans le port et que 27 bateaux s’y sont brisés. La demande aboutit favorablement dès 1922 avec l’établissement d’un treuil pour le hissage des barques de pêche sur la falaise et l’amélioration de la cale.

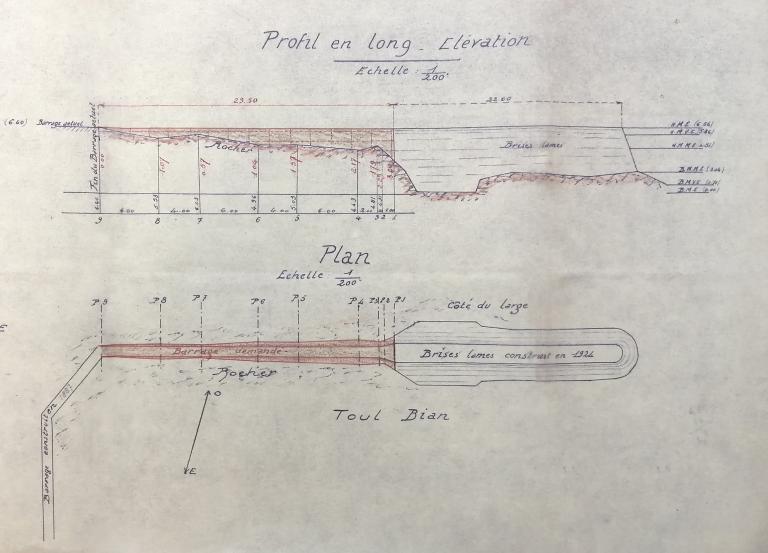

Deux ans plus tard, en 1924, la jetée tant réclamée a finalement été construite. (Notons que dans cette période, un projet d’aménagement d’un réservoir de crustacés dans une grotte proche de la cale a été refusé à l’unanimité.)

Puis, au fil du temps, des aménagements supplémentaires ont été réalisés. Parmi eux, on peut signaler la création d’un barrage maçonné reliant le brise lame à la jetée dans les années 1930, la surélévation de cette dernière en 1967, sa remise en état en 1987 et la construction d’un parapet en 1997.

Au début des années 2000, pour lutter contre les assauts incessants de la mer et sauvegarder un pan important du patrimoine maritime de la commune, a été créée l’association des amis des usagers et amis du port de Pors Loubous. Les bénévoles s’emploient chaque année à l’entretien du port (remplacement des chaines traversière, peinture des cabanes des pêcheurs, nettoyage de la cale, etc…)

Haut lieu de la résistance, Pors Loubous vit débarquer en 1940 plusieurs officiers de la « France combattante » dont Yan Luis Doornik, Maurice Barlier et Honoré d’Estienne d’Orves. Un hommage leur est rendu par la présence d’une plaque commémorative trônant en bas du chemin menant au port rappelant leur exécution au mont Valérien le 29 Août 1941.

L'Agence Ouest Cornouailles Développement a organisé entre 1999 et 2000 un inventaire du "petit patrimoine rural" sur l'ensemble des communes de son territoire (Pays bigouden, Pays de Douarnenez et Cap-Sizun)