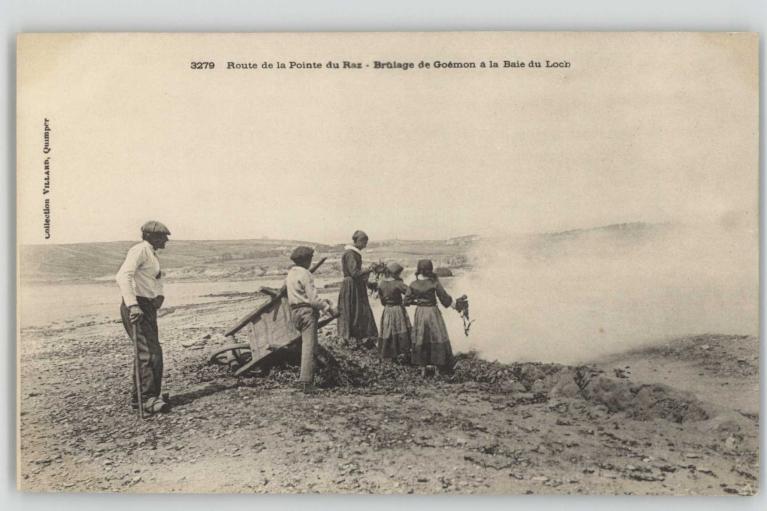

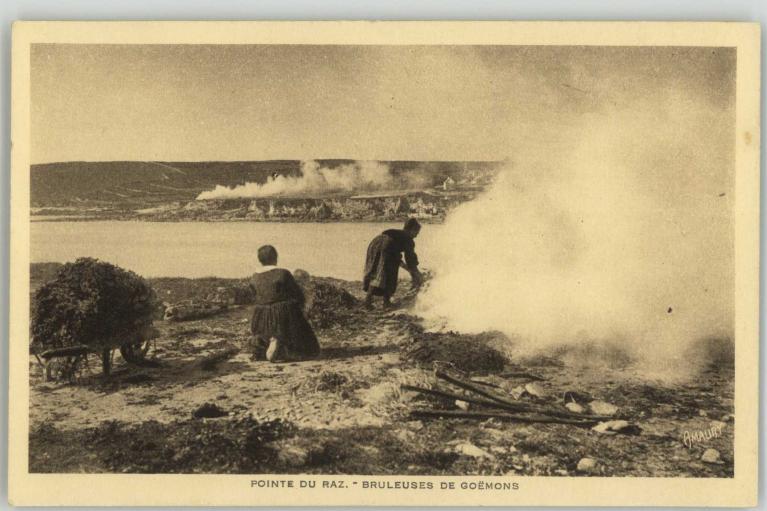

La découverte, au début du 19e siècle, de l’iode extraite des cendres d’algues et de ses propriétés antiseptiques a totalement modifié le rapport qu’entretenaient les habitants du territoire avec le goémon. Utilisé depuis toujours comme engrais, il devient, une fois brulé, une source de revenus non négligeable pour les populations de la côte sud du Cap-Sizun qu’ils soient marins ou paysans.

Soumis à autorisation préfectorale, le brûlage des algues et la vente des « pains de soude » obtenus revient dans un premier temps à quelques négociants locaux. Mais devant l’augmentation du nombre de « goémoniers-soudeurs », dont la plupart agissait sans autorisation, il a été décidé au début des années 1850 que quiconque possédait un four avait le droit de bruler et de vendre sa soude.

C’est ainsi que le nombre de fours creusés sur des parcelles littorales privées (les « tachen aod ») ou sur les communs de village augmenta considérablement. On les trouvait aussi bien près des grandes plages qu’en haut de falaises abruptes du moment que les algues venaient s’y échouer.

Les années 1870 virent deux usines de traitement des cendres d’algues s’installer dans le Cap-Sizun : Au Stum à Audierne et à Keridreuff en Pont-Croix. Il s’en est suivi une ère de grande prospérité sans jamais créer de pénurie d’engrais, les algues étant assez nombreuses pour satisfaire tout le monde.

Le déclin de l’activité dans le territoire s’amorce en 1920-1921 avec la reconversion de l’usine de Pont-Croix dans la conserve alimentaire. Puis l’arrivée sur le marché français de l’iode japonaise, russe ou chilienne, moins chère, dès le début des années 1930 a aggravé la situation. Notons tout de même un sursaut de la production pendant la seconde guerre mondiale sous l’impulsion de l’occupant, pour fabriquer ce puissant antiseptique qu’est la teinture d’iode.

En 1954 l’usine d’Audierne ferme ses portes et les « pains de soude » produits par les goémoniers du Cap-Sizun ne trouvent plus preneur. Le brûlage des algues est abandonné et les fours sont délaissés.

Aujourd’hui, il ne reste de cette activité que quelques vestiges le long de la côte (fours, murets de soutènement ou pierres dressées qui servaient à fixer des mats de levage). Ces traces disparaissent petit à petit faute d’entretien et du fait de l’érosion du littoral.

Quimper