A sa construction, le village s'étend sur trois hectares à 300 mètres de la mer et à deux kilomètres des habitations les plus proches. Un rideau de dunes et de pins le protège du vent. Il se divise en trois zones : la partie collective, les habitations et l'aire réservée au camping. La zone collective comprend la réception, une bibliothèque, un bar, deux salles de séjour, trois salles à manger, la cuisine, la salle de spectacle (comprenant elle-même une chapelle-méditorium, une galerie, un salon, une cabine de projection et une avant-scène mobile), l'atelier de bricolage, un pavillon réservé aux jeunes et un autre aux enfants.

La zone d'habitation se compose de 120 unités de logement. Tout d'abord, 75 unités familiales, comprenant deux chambres (cinq lits), un cabinet de toilette, w.-c. et placard. Ces unités sont groupées en rangées décalées, ce qui permet une attribution très souple des modules (dont certains sont communicants) en fonction de l'importance des familles. Ensuite, formant deux bandes partiellement accolées, 36 chambres à deux ou trois lits, avec toilette et placard réservées aux jeunes ménages. Cet ensemble est desservi par une galerie abritée, car ces chambres sont destinées à l'accueil de jeunes mères de famille venant hors saison avec leurs enfants en bas âge. Enfin, les logements du personnel : celui du directeur, qui se compose de cinq pièces, et huit autres analogues aux unités familiales types.

A sa construction, le village est prévu pour accueillir 600 vacanciers (dont 150 sur le terrain de camping attenant).

Le cercle comme principe

Là où de nombreux architectes auraient opté pour un vocabulaire folklorique, du moins régionaliste, Henri Mouette opte pour une écriture novatrice, en soutien des idées humanistes de Pierre Lainé. Pour donner à ressentir la vie communautaire, le parti pris architectural est celui d'un développement majoritairement horizontal basé sur la figure géométrique élémentaire du cercle. Symbole d'union et de fraternité, celui-ci se retrouve en plan, en ouverture, dans le mobilier et même en volume dans la forme des bâtiments : demi-sphère, quart de sphère ou portion de sphère.

Le plan masse s’ouvre au sud-ouest sur le déambulatoire : un vaste anneau de verre enroulé autour d’un noyau cylindrique regroupant secrétariat, bar et bibliothèque. Deux salons à l’usage des adultes flanquent ce premier volume sur ses faces est et ouest : déployés sous le volume de deux demi-sphères, ces pièces sont percées de trois cheminées cylindriques de diamètres différents. Les deux plus grandes servent de « canon à lumière » et la plus étroite de conduit pour la cheminée autour de laquelle se rassembler.

Plus au nord, à l’extrémité du déambulatoire, se trouvent les trois salles à manger prévues chacune pour 100 couverts. Leurs volumes, également en demi-sphères, s’interpénètrent pour ne former qu’un seul espace qu’éclairent des fenêtres circulaires et des lanterneaux semi-sphériques. Accolée à cet ensemble, la cuisine échappe partiellement au volume générique de la demi-sphère : son volume s’étire vers le ciel et se resserre en un volume de révolution ouvert à son sommet. Surmonté d’un dôme transparent, ce gigantesque puit de lumière n’est pas sans rappeler certaines cuisines médiévales qui, à l’instar de celle de l'abbaye de Fontevrault, tenaient toutes entière dans la cheminée.

Moins évident au premier abord, le cercle n’est toutefois pas absent du dessin des logements. L’ensemble est réalisé au moyen d’un alvéole type, dont la répétition à 120 exemplaires permet l’adoption d’un recours partiel à la préfabrication. En effet, ces alvéoles sont composées de refends de quinze centimètres d’épaisseur en béton banché (qui constituent les façades latérales) et sur lesquels reposent les quatre éléments semi-cylindriques préfabriqués formant la toiture. Chaque module est clos par la pose, à ses deux extrémités, d’un voile également préfabriqué et percé, côté chambre, d’une large fenêtre circulaire. Pour compenser la façade nord-ouest presque aveugle du pavillon réservé aux jeunes ménages, chaque cellule y est également dotée d’un lanterneau sphérique en plastique transparent, apportant une lumière naturelle aux sanitaires.

Des innovations constructives au service du projet d'architecture

Le projet architectural, ambitieux dans son programme et dans ses formes, a nécessité une profonde réflexion sur les techniques constructives. Le dilemme se pose en ces termes : comment réaliser des formes sphériques de la façon la plus rationnelle, la plus économique et la plus rapide ? Henri Mouette trouve la solution dans un insolite projet américain. En octobre 1964, dans le n°133 de la revue « Bâtir », paraît une étude sur la construction d’une station-service à Spring Hill en Floride. Commanditée par la compagnie pétrolière Sinclair Oil, la station prend la forme d’un gigantesque dinosaure de béton, symbole de la société. L’étrange édifice est réalisé par projection de béton sur un fin lattis métallique fixé à une armature. Le procédé, reconnu pour sa mise en œuvre économique, convainc Henri Mouette qui l’adopte pour Beg-Meil.

Le chantier exceptionnel s’avère un défi technique et requière de constants ajustements et un engagement admirable de la part des ouvriers. Chaque coque nécessite la mise en place d’arceaux métalliques arrimés à un mât central : cette structure provisoire supporte une résille à mailles rectangulaires en fer rond d'un centimètre de diamètre sur laquelle sont agrafées et ligaturées de fines feuilles de métal ductile disposées en diagonale. Deux couches successives de béton projeté sur l’extérieure de la demi-sphère en forment l’extrados. Sa prise permet de dégager la structure portative par l’intérieur avant d’y appliquer une troisième et dernière projection. Celle-ci porte à huit centimètres l’épaisseur totale de la coque et constitue l’intrados. L’ouverture laissée par le retrait du mât est comblée et un enduit d’intérieur à base de plâtre et de vermiculite garantit l’isolation thermique de la construction. L’extérieur de la coque est également peint à l’aide d’un enduit imperméable. Tout au long du processus, les emplacements des fenêtres rondes, des cheminées et des portes font l’objet de réserves et ne sont recouverts ni de plaques de métal ni de béton. Une fois la coque figée, le treillis métallique qui obstrue les percements est découpé et un châssis en aluminium est encastré en creux.

Le procédé de construction adopté pour le club des adolescents, le "Coquetier", s’écarte en partie du procédé employé dans l’exécution des coupoles à coque. Cette construction diffère par sa forme : elle s’élève sur deux niveaux et sa volumétrie se constitue de deux quarts de sphère se tournant le dos mais réunis par leurs sommets. L’ensemble évoque un sablier géant renversé et enterré de moitié. Sa construction débute avec la réalisation des fondations et des planchers du rez-de-chaussée et de l’étage ; puis, entre les deux planchers, sont disposées les ossatures en fer incurvées qui amorcent la courbure de la sphère. Le béton y est projeté pour consolider l’ensemble ; enfin, la calotte sphérique qui coiffe l’ensemble est réalisée selon le même procédé technique que les demi-sphères.

Le jardin d’enfants constitue une curiosité : l’exigence de créer une zone à la fois ouverte mais susceptible de s’adapter à la versatilité du climat finistérien ainsi qu’à son petit public, a incité l’architecte à imaginer une construction ondulatoire en anneau dont les hauteurs varient de 2 à 4,5 mètres. Les cavités qui en résultent s’adaptent à l’âge et la taille de chaque enfant. Cette forme particulière, percée d’une seule entrée et qui entoure une aire de jeux à ciel ouvert, se prolonge par un auvent. Là encore, la forme dicte le procédé constructif et celui-ci empreinte en tout point à la réalisation du club adolescents.

À travers ce projet, Henri Mouette poursuit sa réflexion à la fois originale et précurseur sur l’économie, l’écologie et la régulation climatique. Sa recherche de formes à surfaces minimales, tout comme l’attention portée à l’énergie solaire (puits de lumière, circulation de l’air chaud, etc.) inscrivent, avec un demi-siècle d’avance, Le Renouveau de Beg-Meil dans les grandes problématiques de notre époque.

Une architecture « éducative »

Le Renouveau de Beg-Meil est le fruit d’une collaboration étroite entre Henri Mouette, le sculpteur Pierre Székely et la peintre et céramiste Véra Székely. Pensée comme une œuvre collective, cette réalisation se veut à la fois plastique, sociale et pédagogique. Elle s’inscrit dans l’héritage de l’éducation populaire née en 1936, qui imprègne la culture touristique des Trente Glorieuses. Par cette construction, Renouveau, « association nationale de vacances, loisirs et culture populaire », vise à favoriser l’épanouissement, tant physique et qu’intellectuel, de chacun de ses visiteurs à travers une expérience de vie partagée dans un environnement stimulant.

Tout, dans ce village, est conçu pour favoriser le dialogue, la rencontre et la découverte collective. Ce parti pris s’enracine dans les convictions sociales chrétiennes qu’Henri Mouette partage avec Pierre Székely, grand nom de l’architecture-sculpture. Celles-ci guident leur vision du projet de Beg-Meil : l’ambition est d’amener enfants et adultes à faire connaissance, par le jeu, avec l’architecture et la sculpture contemporaine. C’est dans cette optique qu’ils imaginent un lieu vivant, où chaque détail - des formes aux matériaux, des couleurs aux usages - participe d’une pédagogie sensible.

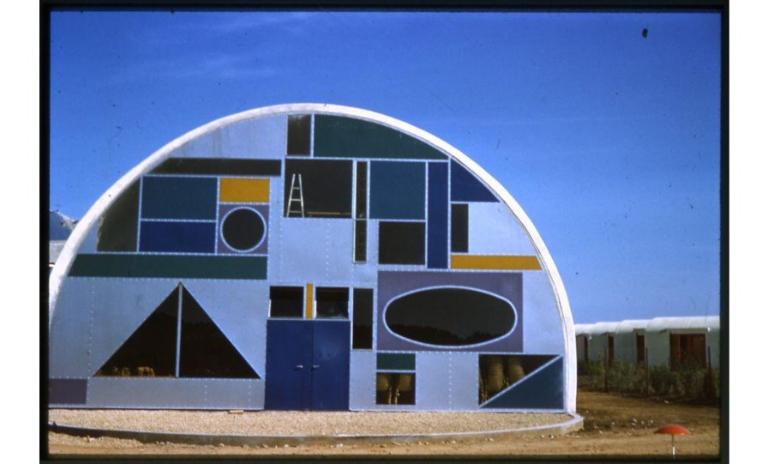

L’organisation du site témoigne de cette attention aux usages et aux rythmes de vie. Le plan masse articule des espaces différenciés, pensés pour chaque tranche d’âge. Le jardin d’enfants et le club pour adolescents, proches des habitations mais en retrait des lieux collectifs, permettent aux parents de confier facilement leurs enfants. Les adultes peuvent ensuite rejoindre les activités qui leur sont destinées dans un bâtiment situé face au pavillon d’accueil, de l’autre côté de la place centrale. Ce lieu, coiffé d’une toiture en arche écrasée et flanqué de deux demi-cylindres, accueille des ateliers manuels, artistiques ou sportifs. En plus des activités artistiques et sportives, les « villageois » sont invités à s’ouvrir à leur environnement. Guidés jusqu’à la grève toute proche, ils découvrent le monde maritime et ramènent poissons et crustacés pour peupler les aquariums de l’atelier.

L’architecture elle-même devient support d’apprentissage. L’architecture des « maisons bulles », emblématiques du site, explorent les libertés formelles offertes par le voile de béton projeté. Novatrice dans les années 1960, elle incarne une vision ludique et expérimentale de l’habitat. Cette architecture-sculpture, chère à Székely, ne cherche pas à s’imposer, mais à éveiller la curiosité, à provoquer l’imaginaire, à faire dialoguer l’usager avec l’espace.

À cette dimension sculpturale s’ajoute les travaux picturaux de Vera Székely puis de Dominique Lassalle, omniprésents dans tout le village. Couleurs vives dans les menuiseries, vitraux-verrière du déambulatoire et du club adolescent, fresques murales sur fond blanc (1984) : l'œuvre de ces deux femmes joue un rôle essentiel dans cette pédagogie sensorielle et encourage les liens entre les vacanciers. Dans les logements en bande, une série de dessins réalisée par Vera Székely - aujourd'hui disparus - répartis sur les portes des alvéoles forme un récit à reconstituer en circulant de chambre en chambre. Dans la salle de spectacles, une immense fresque inspirée de l’univers sous-marin (attribuée à Dominique Lassalle) invite à une rêverie collective.

Sculpteur