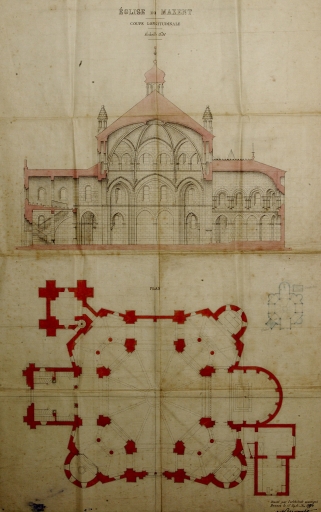

Eglises et chapelles

La paroisse de Maxent était bien pourvue de lieux de culte. Outre l´ancienne église paroissiale, le territoire comptait en 1823 cinq chapelles.

Isolée sur les landes du Bois David (alias Bois Davy), la chapelle Sainte-Marie-Magdeleine était la plus éloignée du chef-lieu paroissial. Une maladrerie fondée par les moines de Redon dans leur prieuré de Maxent serait à l´origine de ce sanctuaire, si l´on en croit l´hypothèse du chanoine Guillotin de Corson. La chapelle existait déjà en 1622 puis qu´à cette date le prieur Pierre Porcher confie le service des messes fondées à son élève Noël Georges. Un pardon nommé assemblée en Bretagne gallèse y est mentionnée en 1673, le 22 juillet, jour de la fête patronale. La chapelle fut ensuite annexée à l´ermitage des tertiaires franciscains qu´Antoine de Cacheleu avait établi en 1683, puis redevint le siège d´une chapellenie de 1742 à 1790. Sans doute aliénée au titre des biens nationaux, la chapelle semble abandonnée par la suite, bien qu´encore figurée sur le cadastre de 1823.

Annexée à la chapellenie éponyme fondée en 1620 par le prieur Pierre Porcher, la chapelle Notre-Dame de Toutes Aides de Besnard était déjà bâtie lorsque le fondateur écrivit l´opuscule qui relate les origines de l´établissement Sur la foi de l´inscription qui orne aujourd´hui la façade de l´ancienne maison du chapelain, on peut avancer l´an 1618 comme date de construction. Aisément restituable grâce aux substructions conservées in situ, le plan de la chapelle affectait une forme allongée avec un choeur à pans coupés, assez caractéristiques de son époque. L´environnement du sanctuaire avait fait l´objet d´un grand soin : une avenue plantée reliait encore la chapelle intacte à la maison de la Chapellenie sur le cadastre de 1823.

La chapelle de la Malouais était le sanctuaire du quartier du même nom, enclave de la paroisse de Plélan-le-Grand dans celle de Maxent. Si l´on ignore les circonstances de sa fondation, la présence d´un cimetière autour du sanctuaire laisse penser qu´un chapelain relevant du recteur de Plélan desservait le quartier en permanence. De fait, la métairie de la Rue Close (en Maxent) figurait parmi les biens de la chapellenie en 1782. Le 28 ventôse An VII, la chapelle fut adjugée comme bien national à Vincent Joseph Marie Jehanne pour 55 francs. Encore figurée sur le cadastre de 1823, l´édifice n´est plus mentionné dans le Pouillé du chanoine Guillotin de Corson en 1894.

La chapelle des Hayes semble avoir pour origine une chapellenie fondée en 1548 par missire Thomas Bazin dont dépendait une maison au hameau du Clio. Mais ce bénéfice n´implique aucunement l´existence d´un sanctuaire particulier. La construction de la chapelle, dont on devine les substructions près des communs du château, semble liée à la volonté de la famille Delys de disposer près de leur demeure d´un oratoire domestique. Le cadastre de 1823 ne distingue pas la chapelle des bâtiments de l´ancienne métairie des Hayes, mais il est probable ce petit sanctuaires était déjà en mauvais état par suite des difficultés pécuniaires des propriétaires, ruinés par la Révolution.

L´ancienne chapelle frairienne de Périsac demeure seule aujourd´hui intacte. Contemporaine de la chapellenie de Besnard établie par le prieur Pierre Porcher en 1618, la fondation de Prizac revient à l´initiative de deux prêtres maxentais nommés Jean Baudaire et Jean Lefeuvre. L´acte du 25 juin 1620 laisse entendre que la chapelle était déjà bâtie, dans la mesure où la vingtaine de messes annuelles fondées devaient y être expressément desservies. La chapelle ne semble pas avoir été aliénée au titre des biens nationaux durant la Révolution. Non vendue ou restituée à la fabrique qui commandite les travaux d´agrandissement du choeur en 1838, la chapelle dut sans doute sa conservation à la nécessité de disposer d´une chapelle de secours pour ce quartier éloigné du bourg paroissial.

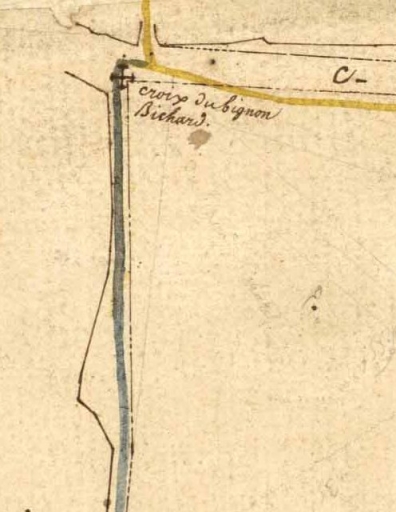

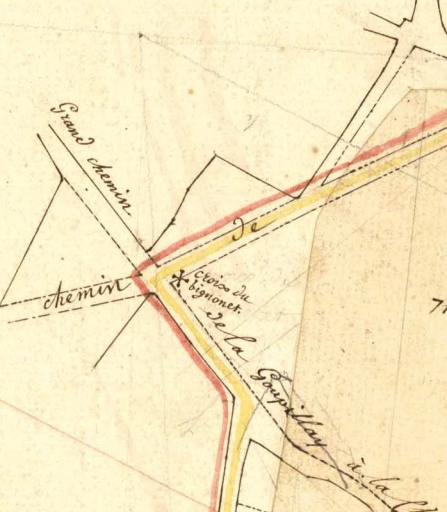

Oratoires et croix de chemin

Le cadastre levé en 1823 mentionne quelques trente trois croix dressées le plus souvent au bord des chemins, sur un carrefour de voies ou encore sur le placître des sanctuaires, comme celle du cimetière paroissial ou près la chapelle de Besnard. Sur ce nombre impressionnant, seuls trois édicules sont conservés à leur emplacement originel : la Croix Jumelle au bourg, la croix de Mérignac, et une croix isolée à la limite de Plélan, au sud du Bignon de Pennée. Trois ou quatre autres croix anciennes ont été manifestement déplacées : la croix de la Bouënardais (auparavant au bord d'une route près du lieu dit la Secouette), la croix de Montafilan (probablement près du Tertre à l'origine), et la croix de Gabriel Bégace (provenant sans doute de la Pironnais), et peut être la croix de Lantu (à l'occasion d'une restauration en 1843 ?). Enfin deux croix modernes sont aujourd'hui sur l'emplacement d'anciennes croix qu'elles auraient remplacées : la croix du Bois David et la croix du Bignonet (près la Goupillais). Le bilan est éloquent, vingt-sept croix ont disparue entre 1823 et l'an 2002, soit un taux équivalent à 80% du corpus.

Assez curieusement, les croix dites "modernes" recensées, au nombre de treize, sont situées à d'autres emplacements que les précédentes et ne remplacent qu´exceptionnellement des croix anciennes, comme au Bois David et au Bignonet. La plupart de ces croix votives présentent plus d´intérêt pour l´histoire de la dévotion que sous le rapport de l´art religieux, tant leurs modèles sont empruntés à ceux des monuments funéraires fabriqués en série dès la fin du XIXe siècle. Deux sont néanmoins remarquables au sein de ce corpus. La croix de Lantu, taillée (ou restaurée) en 1843 par un maçon du nom de Joubrel, figure parmi les derniers spécimens des « croix palis » si caractéristiques du pays. Quant à la croix du cimetière, érigée en 1878 à l´occasion d´une mission, elle est due aux ciseaux des ateliers Hernot de Lannion.

Photographe à l'Inventaire