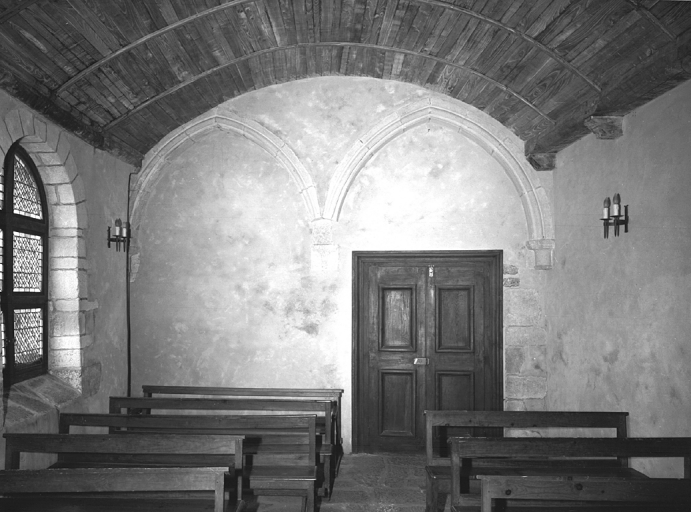

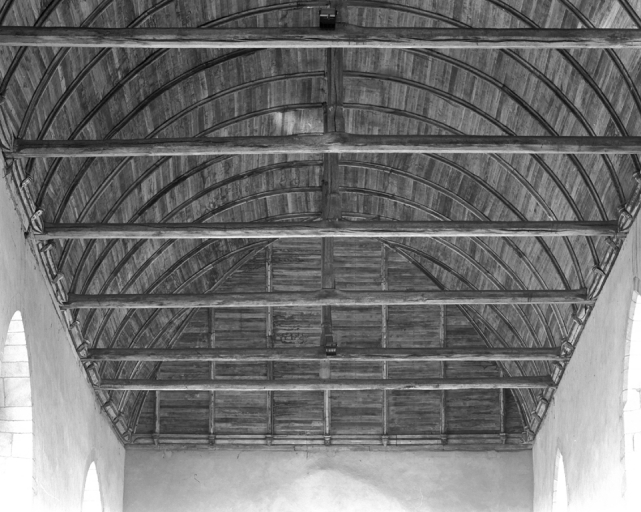

Par-delà son apparente simplicité, l’architecture de l’église de Paimpont montre d’emblée, dès le XIIIe siècle, des hésitations significatives concernant en particulier le mode de couvrement, qui se retrouveront constamment par la suite dans l’architecture religieuse gothique en Bretagne. Elle témoigne également de la forte influence du modèle cistercien sur les chantiers des autres ordres monastiques, notamment ceux des chanoines réguliers, influence que l’on retrouve à la même époque sur le chantier de Beauport.

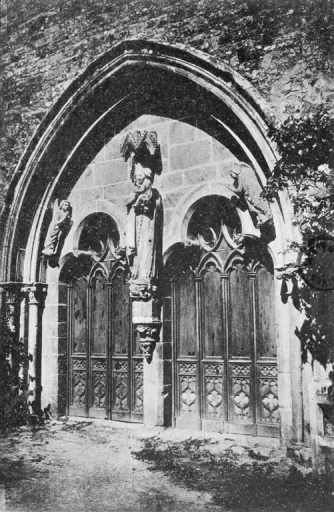

Dans l´absence d´une chronologie détaillée et de pièces d´archives très anciennes, la question de l´originalité stylistique de l´abbaye de Paimpont demeure en suspens. A la seule analyse toutefois, l´architecture révèle, comme le fait remarquer André Mussat dans « Arts et cultures de Bretagne. Un millénaire », sa filiation avec l´art normand contemporain. Les portes jumelées en arc trilobé, l´emploi de chapiteaux à culots coudés, la disparition du chapiteau dans les fenestrages, tout ceci se retrouve à Coutances et Dol vers 1220, mais aussi au choeur de la cathédrale de Saint-Malo, évêché dont relevait Paimpont. La disposition du portail occidental reproduit en réduction celle des cathédrales : l´absence d´ébrasements a seulement ici contraint de placer les anges orants dans les écoinçons du tympan (disposition adoptée pour la tribune des reliques de la Sainte-Chapelle de Paris). C´est aussi vers le milieu artistique de l´Île-de-France et de la Picardie, que renvoie la belle statue de Vierge à l´Enfant : Vierge du croisillon sud d´Amiens et Vierge de la façade nord de Notre-Dame de Paris. Ces statues de Paimpont étaient décapitées jusqu´au début du siècle. Pour la Vierge, la restauration fautive d´une tête droite et sans expression, a supprimé l´élégance du mouvement originel.

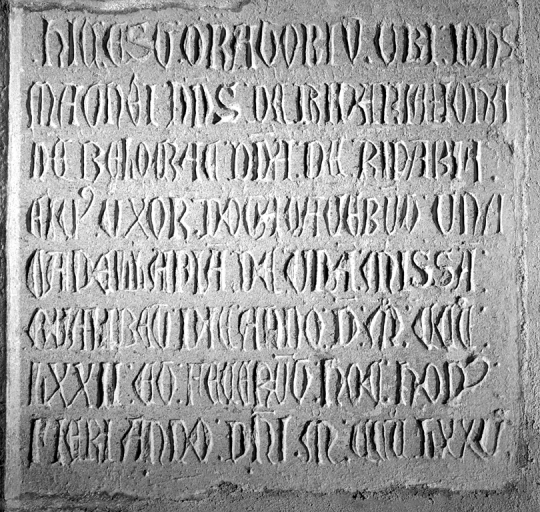

La façade aveugle, au-dessus du portail occidental présente un petit appareil régulier et soigné bien différent du reste de l´édifice et qui pourrait dater des XIIe ou XIIIe siècles. Par ailleurs les baies du XIIIe et XIVe siècle auraient été remontées à l´occasion d´une grande restauration attribuée par les textes à l´abbé Olivier Guiho, au cours du XVe siècle (c´est l´hypothèse de l´abbé Brune dans son cours d´archéologie de 1846).

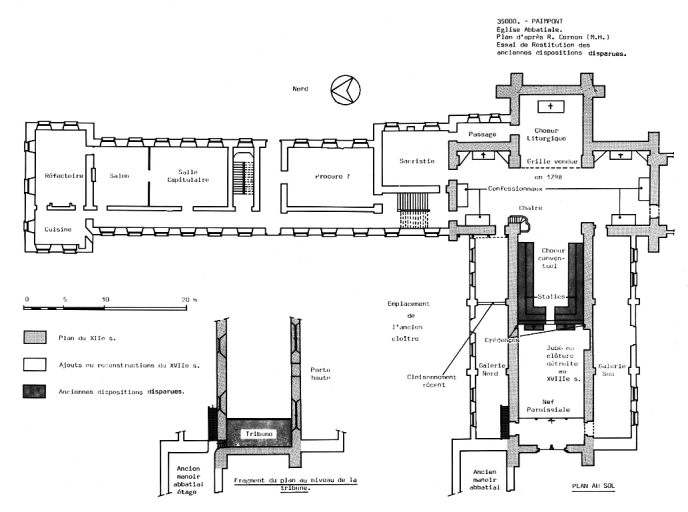

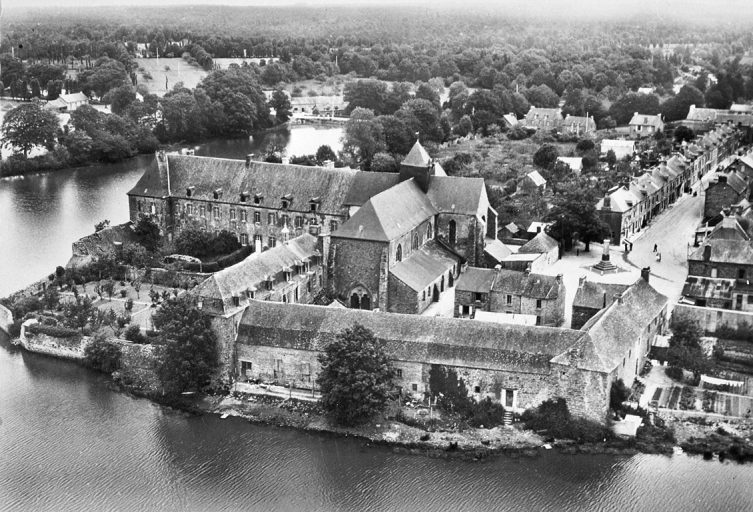

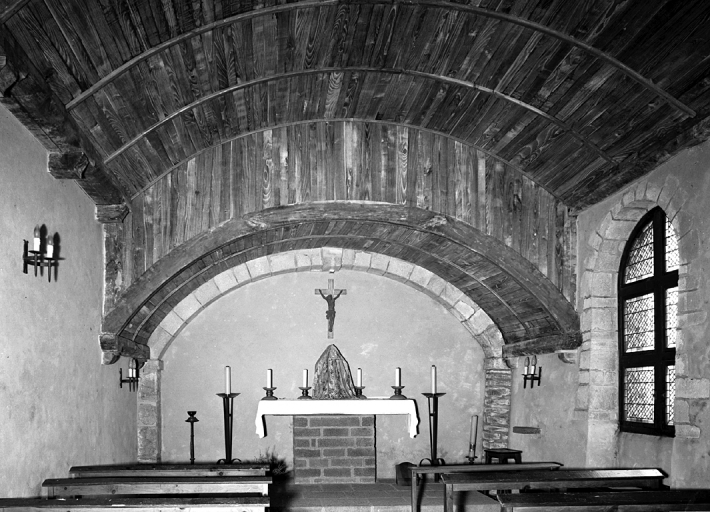

Si les procès-verbaux de l´époque révolutionnaire mentionnent « la belle grille qui défend l´entrée du choeur », ils ne disent rien d´une clôture ou d´un jubé séparant la nef paroissiale du choeur conventuel. Peut-être cette clôture disparut-elle dès le XVIIIe siècle. La porte haute retrouvée lors des travaux récents conduisait-elle à la tribune de ce jubé ? Une autre tribune, au-dessus de l´entrée ouest de l´église existait il y a encore une vingtaine d´années. Deux anciens accès la reliaient aux bâtiments abbatiaux : l´un au premier étage de l´ancien manoir abbatial est toujours visible, l´autre qui reliait le « cloître » nord à cette même tribune, a complètement disparu.

La destruction au XVIIe siècle de l´ancien cloître, dont des arcades subsistent sur le mur ouest du bras nord, et la transformation d´une église de plan simple en édifice à trois vaisseaux séparés semble correspondre à trois besoins :

- fonction conventuelle

- fonction paroissiale

- fonction de pèlerinage.

Pour les besoins des chanoines, le couloir nord pouvait servir de cloître ; celui du sud, on le sait par les textes (cf. Annexe n°3) servait, en cas de mauvais temps, d´abri aux paroissiens venus des écarts les plus éloignés. Enfin, pour le pèlerinage à Notre-Dame de Paimpont, la conjugaison des deux couloirs permettait sans doute la circulation des processions autour du choeur conventuel et son passage devant les retables du transept et le choeur liturgique.

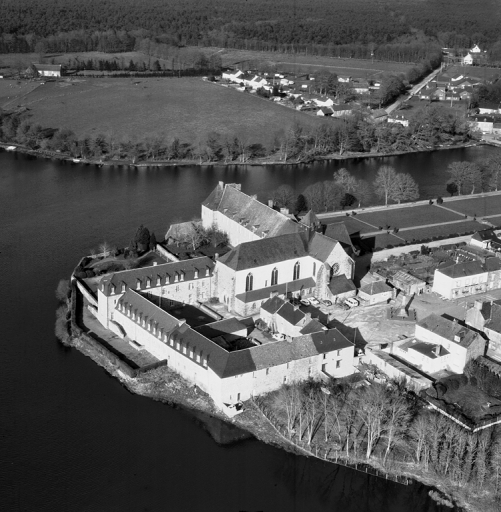

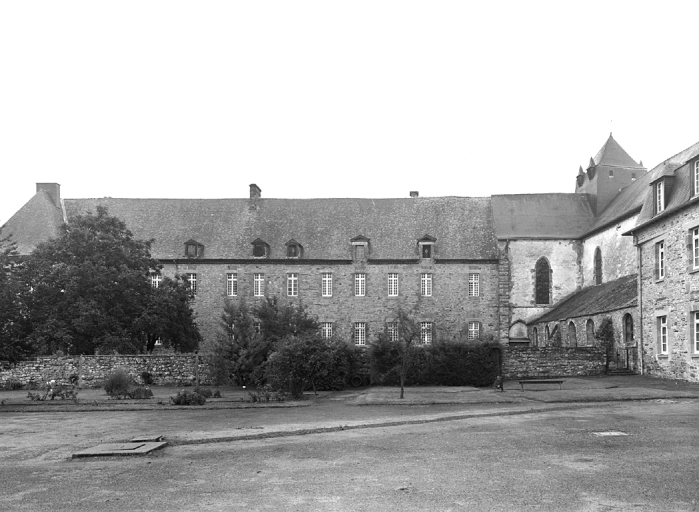

Enfin, plusieurs indices pourraient faire rapprocher l´abbaye de Paimpont d´un établissement cistercien : l´endroit écarté, la présence d´établissements métallurgiques anciens, la tradition longtemps conservée d´une église à nef unique et chevet plat, sans tour de clocher. Toutefois aucun auteur ancien ne mentionne de réforme cistercienne à Paimpont. D´autre part M. André Dufief, auteur d´une thèse inédite sur les Cisterciens en Bretagne (Université de Haute-Bretagne, 1978) constate que les cisterciens ne reprirent généralement pas de fondations bénédictines en Bretagne et fait remarquer par ailleurs l´absence totale de « granges » sur le territoire de l´abbaye.

(notice établie par Jean-Jacques Rioult en 1982 augmentée en 2010)

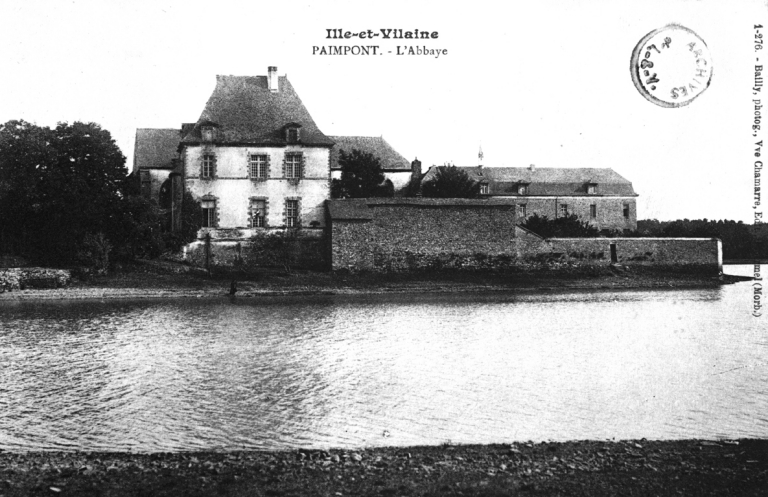

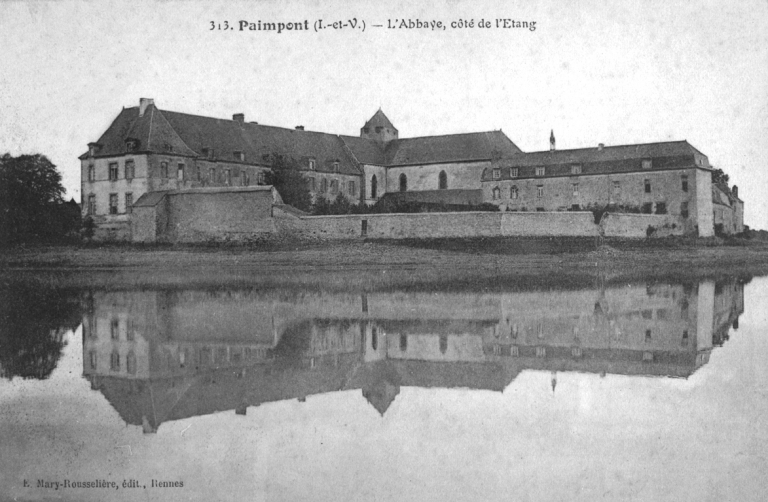

Photographe à l'Inventaire