CORPUS

Dans le cadre du recensement, hors du secteur sauvegardé, 10 places ont fait l'objet d'un dossier.

HISTORIQUE

Dans son ouvrage sur le vieux Rennes, Paul Banéat mentionne plusieurs places, situées dans la ville haute. La plus ancienne est attestée, dans la Cité, au début du 11e siècle ; il s´agit du forum auxeis, dit place du Marché-à-l´Avoir, qui devient une place de marché aux bêtes vives au 13e siècle.

Deux autres places de marché étaient situées de part et d´autre de la Cohue, mentionnée en 1268.

En 1484, le duc François II fonde une place et maison, dites du Cartage, pour la vente du sel, du gruau, des cuirs, laines, etc., où est établi le poids public.

Dans la ville Neuve, la place du Champ-Jacquet, citée en 1312 sous le nom de Champ de Saint-Jacques, est cédée à l´abbaye Saint-Melaine, en 1368. Proche de la place du Petit-Bout-de-la-Cohue, elle accueillera un marché aux légumes, en 1632. Deux places-parvis sont situées à l´est, aux abords de l´église Saint-Germain et de la chapelle du couvent de Cordeliers installé dans l´ancien hôpital Saint-Jacques (placis Saint-François). Une pompe publique est établie place Saint-Germain.

Hors les murs, les places sont toutes situées au nord de la ville, à l´exception des champs de foire qui existent au nord (Saint-Melaine), à l´ouest (Paulieux) et au sud (champ de Mars). Les Lices, attestées en 1337, sont agrandies et fermées par une clôture au début du 16e siècle, pour l´embellissement de la ville. L´abbaye Saint-Georges y a droit de foire. Le poteau de justice est établi au 16e siècle. La place Saint-Michel est attestée comme place de marché, devant la porte du même nom, en 1460. Enfin, la place Sainte-Anne, dite placis ou cimetière Sainte-Anne au 17e siècle, accueille un marché au bois et à la viande au 18e siècle. Une halle y sera construite en 1787.

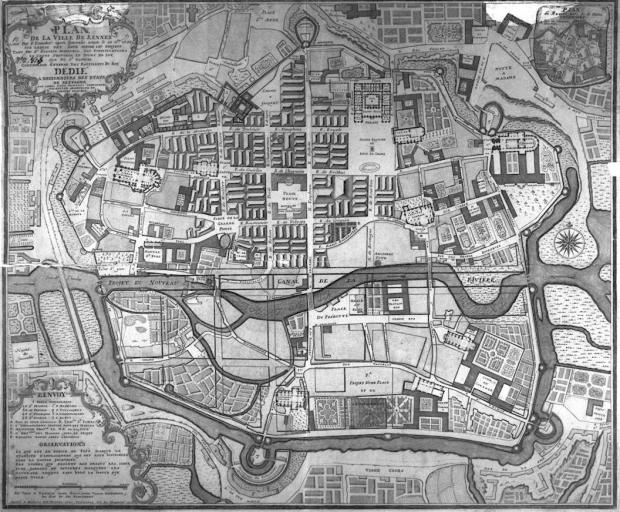

Ces places sont visibles sur le plan d´Argentré (1616), qui confirme qu´elles sont presque toutes situées dans la ville haute et dotées de puits ou de fontaines. Dans la ville basse apparaissent le placis Toussaints, au nord de l´église du même nom, et le Pré-Botté, espace planté qui longe la rivière. Le plan Hévin (1685) nomme et distingue les places (lieux de marché) et les placis, qui précèdent des édifices, à l´exception du Champ-Jacquet, dit Placis de derrière. Le plan montre qu´elles ont une forme triangulaire plus ou moins régulière. Leur taille permet de distinguer les places de marché et les places-parvis, de moindre dimension, qui précèdent ou longent les églises de la ville (Saint-Germain, Cordeliers, Saint-Georges, Toussaints), alors que les places de marché sont toutes situées près des portes. Le plan Hévin indique que le Champ-Jacquet est mis en communication avec le Petit-Bout de Cohue, à la fin du 16e siècle. La place de la Vieille-Monnaie, dite Placis Conan, apparaît également sur ce plan, fermée au sud par le mur d´enceinte.

L´ensemble de ces places apparaît sur le plan Forestier (1726) dessiné en vue de la reconstruction de la ville incendiée. Toutes sont redessinées, à l´exception de la place de la Vieille-Monnaie pour adopter des tracés plus réguliers (place Saint-Germain, place Toussaints, place du Champ-Jacquet) ou des formes rectangulaires (place de la Grande-Pompe, place Saint-Sauveur, place du Palais). Trois nouvelles places, de plan rectangulaire ou carré, apparaissent sur ce plan. La place du Palais, extension et régularisation de l´ancien placis Saint-François, la place du présidial, projetée dans la ville basse, enfin la place Neuve (actuelle place de la Mairie), pour laquelle plusieurs projets sont proposés par Robelin puis par Gabriel.

Les conflits entre la communauté de ville et Robelin, relatifs à l´aménagement de la place du Champ-Jacquet, pour laquelle l´ingénieur prévoyait d´imposer des élévations à ordre toscan, indiquent que la place de marché est considérée comme un espace fonctionnel, qui ne justifie pas d´embellissement. A l´inverse, les places neuves font l´objet d´un programme qui doit assurer leur cohérence et contribuer à l´embellissement urbain, comme le montrent la place du Parlement et la place de la Mairie, achevée dans le 2e quart du 19e siècle.

A la fin du 18e siècle, le plan d´aménagement de la place Saint-Melaine, sur les plans de l´ingénieur Frigniet, est le seul exemple hors les murs.

Les places de marché sont dotées de halles, à partir de la fin du 18e siècle (place Sainte-Anne), ce que prévoit déjà le plan Robelin qui figure un projet de halle au Blé, place du Pré-Botté. La destruction de l´église Toussaints permet la création d´une place de plan triangulaire, sur laquelle est construite la halle au Blé, alors que la halle aux toiles sera élevée place du Pré-Botté.

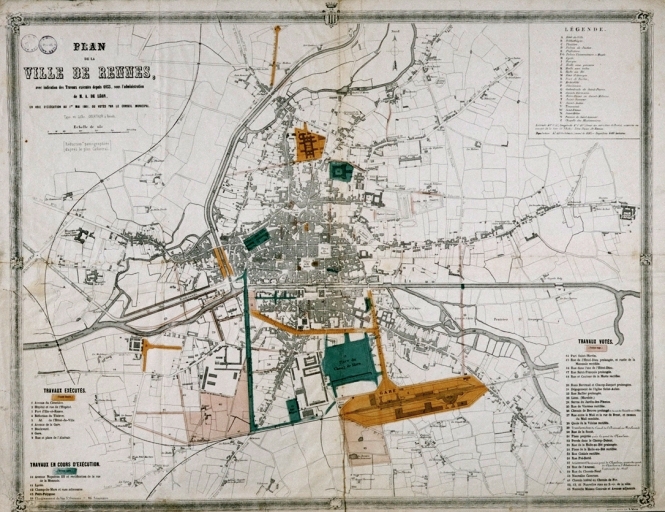

Au 19e siècle, la place de la Trinité est aménagée dans le prolongement des Lices, contribuant au désenclavement de la ville close et à l´amélioration d´une place de marché. Après le comblement des douves, au sud de la ville, la place de Bretagne remplit les mêmes fonctions. Ces places sont de plan rectangulaire, comme la place Hoche, la place Pasteur précédant la faculté des Sciences, et la place Saint-Melaine, alors que la place da la Gare est initialement conçue suivant un plan triangulaire. Après la destruction du rempart, la place de la Croix-de-la-Mission remplace la place de la Vieille-Monnaie, formant une place-carrefour, visible sur le plan Lorgeril (1829). Enfin, la place du Champ-de-Mars est aménagée au milieu du 19e siècle, suivant un plan rectangulaire.

Dans la première moitié du 20e siècle, les places aménagées sont des places-parvis, liées à la construction des nouvelles églises de la périphérie, à l´exception de la place de la République, à la jonction entre ville haute et ville basse et de la place Honoré-Commereuc, achevée lors de la construction de la nouvelle halle et de la chambre de commerce, vers 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs places sont aménagées dans les quartiers neufs, ZUP ou zones de rénovation urbaine, contribuant à la définition de centre urbain de ces quartiers périphériques.

MORPHOLOGIE

Dans le corpus recensé, les places présentent quatre types de plan :

Le plan rectangulaire ou carré est le plus fréquent mais deux places présentent un plan triangulaire (place Honoré-Commereuc et, à l´origine, la place de la Gare). Le plan circulaire est absent du corpus, la place de la Rotonde n'est qu'un carrefour de type rond-point, comme celui aménagé dans le quartier de Maurepas, entre les-deux-guerres.

Le plan irrégulier, qui est la forme originelle de la place, jusqu'au 17e siècle, compte ici un seul exemple (place de la Gare) qui n'est que le résultat d'une mutation.

Typologie

On propose ici une typologie liée à l´usage de la place et à sa relation à un édifice public :

La place-parvis qui précède traditionnellement l´église ou un monument public, dont les places Saint-Melaine et Honoré-Commereuc offrent des exemples.

La place-carrefour qui forme un noeud routier, à l'exemple de l'ensemble des places recensées bien que la place Hoche soit conçue à l'origine pour servir d'assise à un édifice public. La place de la Gare présente également la particularité d'être orientée par l'avenue qui la prolonge au nord. Elle est le plus souvent une place de marché.

CONCLUSION

Les places forment, à l'origine, des lieux d'échange qui attestent du développement et de la vitalité de la ville marchande. Le dictionnaire de l'Académie indique qu'elle contribue à l'embellissement urbain, à partir du 17e siècle. A Rennes, c'est d'abord hors les murs, dès le 16e siècle, puis au 18e siècle, avec la création de deux places royales. Le plan d'urbanisme conçu par Robelin et Gabriel, à l'initiative de l'intendant de Bretagne, offrira l'occasion de doter la ville d'espaces publics destinés à son embellissement qui soulignent également l'importance des institutions publiques. Le souci de régularité entraîne la mutation de toutes les places préexistantes, où le plan rectangulaire devient le modèle récurrent mais la place reste essentiellement un lieu d'échange, lié à la construction des halles. La place Saint-Melaine est le premier exemple d'aménagement projeté hors les murs, à la fin du 18e siècle.

Au 19e siècle, à l´exception de la place de la Gare, toutes les places sont aménagées dans le centre de la ville, contribuant à restructurer les espaces de couture entre la ville close et la ville ouverte.

Liées aux marchés qui en font des lieux d'échange fondamentaux de la culture urbaine, elles témoignent, par leur transformation systématique en aires de stationnement, de la disparition progressive des lieux de sociabilité.

Photographe à l'Inventaire