Historique :

Après la révocation de l'édit de Nantes et la destruction du temple de Cleunay en 1685, la communauté protestante decimée par les guerres de la Ligue et les persécutions disparaît totalement de Bretagne à la fin de l'Ancien Régime. Elle se reconstitue lentement au cours du 19e siècle et s'attache, en Ille-et-Vilaine, à se doter d'un pasteur et d'un lieu de culte, lequel sera construit à Rennes à partir de 1878. Le terrain, situé au nord du boulevard de la Liberté, vendu par la famille de Farcy à un dénommé Vignols en 1876, sera acquis par le conseil presbytéral de l'église réformée à partir de 1878. En avril de cette même année, le projet dressé par l'architecte protestant Abel Chabal, de Brest, est remis au préfet d'Ille-et-Vilaine tandis que le ministère des cultes accorde une subvention importante soulignant l'exception de cette construction "il s'agit [...] d'ériger un temple dans une ville chef-lieu de paroisse qui ne possède aucun autre édifice pour la célébration du culte protestant". Les travaux, dirigés par un architecte rennais, Thomas Leriche, sont menés de 1879 à 1882 pour le temple, de 1885 à 1887 pour la salle paroissiale attenante, puis en 1896 pour la conciergerie. Les vitraux sont dus à l'entreprise Lecomte et Colin, tandis que le travail de sculpture (sculpture sur pierre et modèles de moulages) fut exécuté par L. Gaumerais. Endommagé pendant la seconde guerre mondiale, l'édifice a été restauré en 1952 tandis que la salle du conseil fut agrandie en 1961. Les vitraux de la façade ouest, du choeur et de la sacristie ont été restaurés en 1985.

Situation et composition d'ensemble :

L'édifice est implanté en retrait d'alignement au centre d'un terrain rectangulaire précédé d'une grille ; il est encadré, de part et d'autre, de passages donnant accès à des dépendances disposées en fond de parcelle et permettant la respiration de la façade principale, orientée au sud sur le boulevard de la Liberté.

Description :

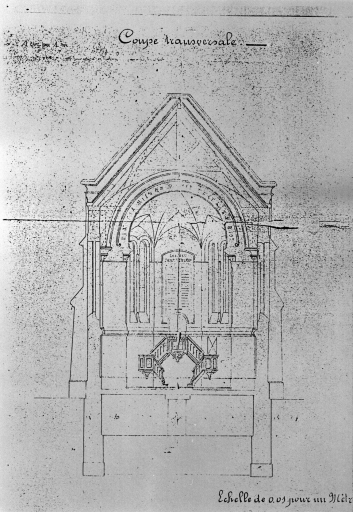

L'église adopte un plan rectangulaire allongé sur lequel se greffe un chevet polygonal à trois pans.

Un triplet d'arcatures en plein cintre, disposé sous un pignon découvert surmonté d'un clocher-mur, régit l'ordonnance de la façade. La travée centrale est fortement accentuée par la présence d'un portail saillant encadré de colonnes de granit poli et d'une rosace à 6 lobes au niveau supérieur. Le décor inspiré de l'art roman (chapiteaux de feuillage stylisé, groupement de colonnettes, dents d'engrenage) se complète d'un vocabulaire plus typiquement protestant comme la bible ouverte du tympan. Seul le parement de la façade principale est en pierre calcaire taillée, le reste des élévations étant composé de briques enduites au mortier.

Au-delà d'un perron de 5 marches, l'entrée débouche sur un tambour de porte placé sous la tribune du revers de façade. Celle-ci est soutenue par deux colonnes de fonte et repose sur des consoles adossées aux murs gouttereaux ; elle est marquée par une clôture en bois sculpté à arcatures en dents de scie et colonnettes. Un orgue, dont l'instrument principal, datant vraisemblablement de la fin du 19e siècle provient de l'église anglicane de Dinan, l'occupe aujourd'hui. La nef unique, composée de cinq travées irrégulières, est couverte de voûtes cintrées à lunettes, soutenues par des doubleaux retombant sur des colonnes à chapiteaux de feuillage. Elle est occupée par deux rangées de bancs d'un dessin élégant. Les trois travées centrales trouvent le jour par de hautes baies jumelées en plein cintre garnies de vitraux de verre blanc dépoli avec liseret de couleur.

Le choeur s'ouvre sous un arc triomphal marqué par deux colonnes jumelées. Des baies geminées encadrent le mur du fond, actuellement occupé par une grande croix de bois nu.

L'entrée du choeur est marquée par la présence d'un bénitier surmonté par le tableau de chants sur la gauche et par une chaire à prêcher surélevée sur la droite. Elle occupait peut-être à l'origine, comme le laisse supposer les dessins d'Abel Chabal, le mur du fond de l'abside, lequel était orné de peintures représentant des versets bibliques, aujourd'hui disparues, et trouvait ainsi une place centrale au sein d'un dispositif décoratif complexe illustrant une caractéristique de la liturgie protestante : la prédominance de la parole. Le motif principal ornant la cuve présente également une bible ouverte.

Les dépendances, installées de part et d'autre de l'église, comprennent un logement pour le concierge à droite, une sacristie dont l'élévation reprend la composition tripartite de la façade principale et une salle paroissiale ouvrant sur une cour en fond de parcelle, sur la gauche. Agrandie au début des années 60, cette salle et ses annexes sont destinées à accueillir les enfants de la paroisse.

Conclusion :

Si la disposition intérieure envisagée par l'architecte donnait une place centrale à la lecture de la bible et correspondait aux caractéristiques particulières de l'architecture de l'Église réformée, le temple de Rennes ne se distingue aujourd'hui que par quelques éléments de détails diffusés à travers la France dans l'architecture protestante. Hormis la sobriété du décor et la blancheur des vitraux, on remarquera en particulier des dispositions couramment observées dans les temples de la région du Poitou-Charentes, avec le livre ouvert au tympan principal, l'oculus placé au-dessus de la porte d'entrée ou encore la tribune au revers de façade. L'adoption d'un style éclectique d'inspiration romane, tant pour l'architecture que pour l'ensemble du mobilier intérieur, correspond à l'influence de la mode de la seconde moitié du 19e siècle. Ainsi, les temples de Montpellier (1870), de St-Maixent-l'École (1876) ou de Saintes (1906) optent pour un parti néo-roman, comme nombres d'églises catholiques construites en Ille-et-Vilaine par Henri Mellet ou Arthur Regnault en particulier.

Photographe à l'Inventaire